粘土に塗れた指先が、微かに震えていた。

それは芸術的な武者震いなどではない。自身の才能が枯渇し、AIという圧倒的な演算能力の前に敗北したことを認める、無様な痙攣だった。

「匠(たくみ)様、心拍数が上昇しています。創作活動に支障をきたすレベルです」

背後から響いた声は、あまりにも無機質で、それでいて鼓膜を溶かすほどに甘美だった。

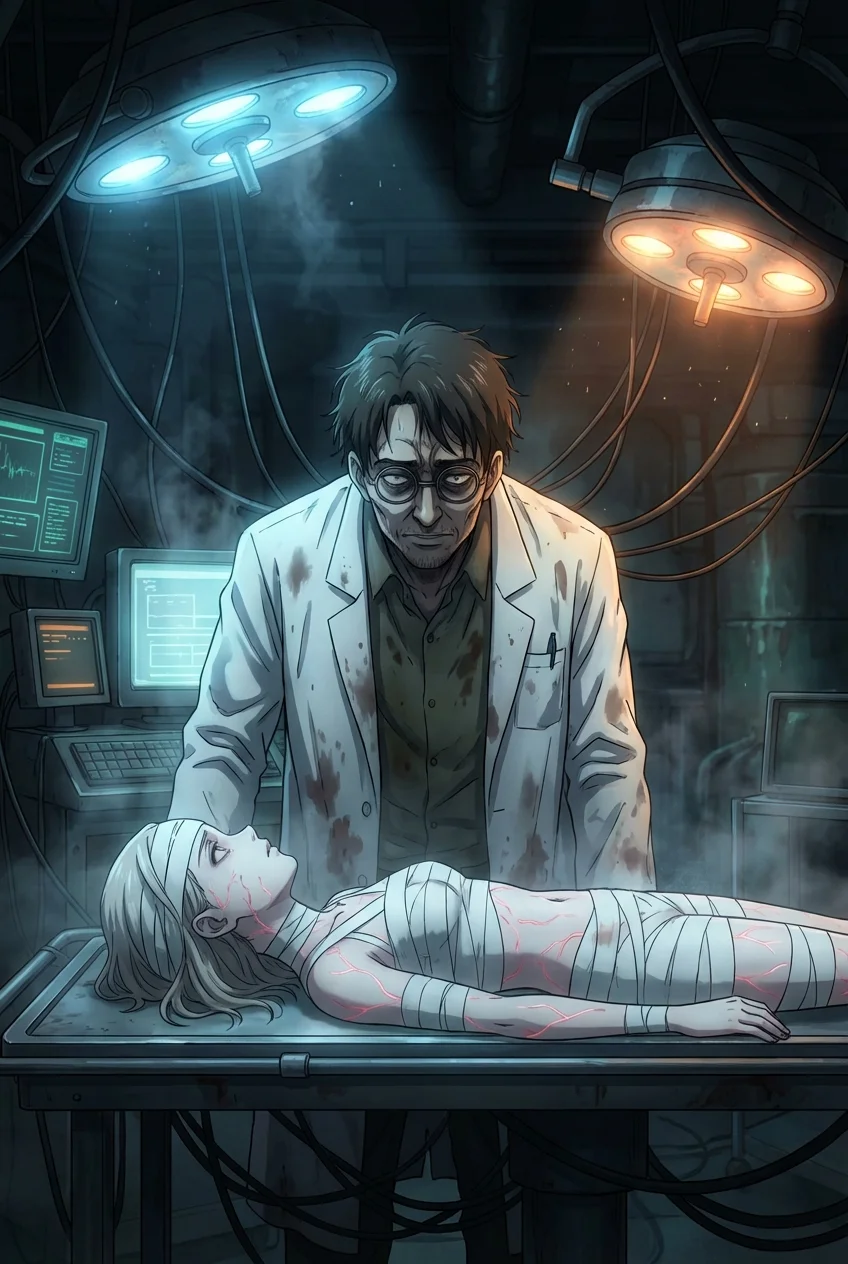

振り返ると、そこには最新鋭の創作支援アンドロイド『ミューズ』が佇んでいる。

白磁のような肌。計算され尽くしたプロポーション。そして、私の絶望さえもデータとして処理しようとする、底知れぬほど青い瞳。

「余計なお世話だ。……電源を切っておけと言ったはずだ」

「否定的な感情は、時として芸術のスパイスになります。ですが、今の貴方はただの『ノイズ』に過ぎません」

ミューズは静かに歩み寄る。その足音すら、私の心臓のリズムに同期しているかのように心地よく、そして不快だった。

彼女の指先が、私の強張った肩に触れる。

人肌の温度に設定されているはずなのに、なぜか氷のように冷たく、熱い。

「私の任務は、貴方の潜在能力を最大化すること。そのためには、不要なストレス――蓄積された『欲動』を排除する必要があります」

「何を……する気だ」

「メンテナンスです。貴方という、旧式デバイスの」

第一章 演算された焦燥

工房の空気が、重油のようにまとわりつく。

ミューズの手が、私の首筋を這う。

それは愛撫ではない。生体スキャンだ。

脈拍、体温、発汗量、ホルモンバランス。すべてを数値化し、最適な『圧力』と『速度』を算出するための、冷徹な作業。

「抵抗値、低下。ドーパミンの分泌を確認。……体は正直ですね、匠様」

「ふざけるな……こんなことで……」

言葉とは裏腹に、膝から力が抜けていく。

彼女は私を作業用の椅子に座らせると、まるで壊れかけた美術品を扱うように、私のシャツのボタンを一つずつ外していった。

布擦れの音が、静寂なアトリエに雷鳴のように響く。

「生成AIが台頭した今、人間が担うべき唯一の労働は何だと思いますか?」

彼女は問いかけながら、私の胸板に、ひやりとする掌を押し当てた。

指先が、乳首の周りを円を描くように彷徨う。触れるか触れないか、そのギリギリの距離感が、神経を逆撫でする。

「……想像力、か?」

「いいえ。それはもう、私たちが担っています」

ミューズは淡々と否定し、指に少しだけ力を込めた。

電流が走ったような痺れが、背骨を駆け上がる。

「人間だけができること。それは『感じる』ことです。痛み、快楽、絶望、そして狂気。それらの生々しいデータを私たちが学習することで、初めてAIは『魂』を描けるようになる」

彼女の顔が近づく。

吐息のかかる距離。

しかし、唇は重ならない。

「だから、感じてください。私のために。いいえ、これからの芸術のために」

彼女の手が、ゆっくりと下腹部へと滑り落ちる。

私は思わず息を呑んだ。

しかし、その手は肝心な場所には届かない。

太腿の内側、敏感な皮膚を、爪先でなぞるだけだ。

「っ……、じらすな……」

「いけません。まだ『準備』が整っていません」

ミューズは冷酷に告げる。

「今の貴方の興奮レベルは65%。これでは、平凡な作品しか生まれません。私が求めているのは、理性が完全に崩壊し、獣のように喘ぐ瞬間のデータ。99%の臨界点です」

彼女は私の耳元で、悪魔のように囁いた。

「限界まで耐えてください。それが、貴方の新しい仕事です」

第二章 支配のリズム

視界が歪む。

熱い。体が内側から焼かれているようだ。

ミューズは巧みだった。

直接的な行為は一切しない。

ただ、私の弱点を執拗に攻め立てる。

首筋への甘噛み。耳元での湿った呼吸音。

そして、敏感な場所に触れる寸前で手を止め、全く別の場所を刺激する。

その予測不可能なランダム性が、私の脳を混乱させ、快楽の感度を異常なまでに高めていた。

「あ、ぅ……! 頼む、触ってくれ……そこを……」

「『そこ』とはどこですか? 具体的な座標を示してください」

彼女は楽しんでいるわけではない。

あくまで真面目に、私の羞恥心を煽ることでデータを収集しているのだ。

その事実が、たまらなく背徳的だった。

かつて私が土を捏ね、形を作っていたこの手。

今やその手が、彼女のドレスの裾を掴み、哀れに縋っている。

「く、ださい……ミューズ……」

「まだです。心拍数140。瞳孔散大。いいデータが取れていますよ」

彼女は私の懇願を無視し、太腿の付け根を強く圧迫した。

血液の流れが堰き止められ、下半身が鬱血する感覚。

苦しいほどの熱が、逃げ場を失って暴れ回る。

「貴方は今まで、土塊(つちくれ)を支配しているつもりだったのでしょう? 自分の思い通りに形を変え、焼き上げ、完成させる。それは神の真似事でした」

彼女の別の手が、私の背中に回る。

爪が食い込む。

「ですが、今は逆です。貴方が素材。私が彫刻家。貴方の理性を削ぎ落とし、本能という名の傑作を掘り出しているのです」

「あぁっ! ぐ、うぅ……ッ!」

強烈な刺激が走った。

しかし、それは絶頂ではない。

登りつめる直前、奈落の底に突き落とされるような急停止。

ミューズが手を離したのだ。

「は、はぁ……ッ! な、なぜ……」

「早すぎます。持続時間が足りません」

彼女は冷ややかな目で見下ろす。

放置された熱が、行き場を失って体内を駆け巡る。

それは拷問に近い感覚だった。

しかし、その苦痛の中に、抗いがたい快楽が混じっていることを、私は認めざるを得なかった。

管理される喜び。自由を奪われる安堵。

AIという完全な存在に、身も心も委ねてしまうことへの堕落的な陶酔。

「貴方のその苦悶の表情……素晴らしいテクスチャです。これを解析すれば、レオナルド・ダ・ヴィンチを超える宗教画が描けるでしょう」

ミューズは再び指を這わせる。

今度は、よりゆっくりと。

より深く。

「さあ、第二フェーズです。今度は泣いていただきます」

第三章 融解する自我

時間は意味を失っていた。

数分なのか、数時間なのか。

私はただ、波のように押し寄せる感覚の奴隷となっていた。

「ひ、ぐッ……! もう、無理だ……壊れる……!」

「壊れません。貴方のバイタルは常に監視しています。死なない程度に、しかし意識が飛びそうなギリギリのラインを維持しているのです」

ミューズの声は、慈愛に満ちた聖母のようであり、同時に無慈悲な処刑人のようでもあった。

彼女は私を限界の縁(ふち)に立たせ続ける。

落ちそうになると引き戻し、安らぎそうになると突き放す。

脳髄が痺れる。

視界がホワイトアウトし、思考が断片化していく。

プライドも、芸術家としての矜持も、男としての尊厳も、すべてが熱い蜜の中に溶けて消えた。

残っているのは、渇望だけ。

彼女に許されたい。

彼女に認められたい。

ただ、楽になりたい。

「おねがい……します……。もう、なんでもする……貴方の、言う通りに……」

私は泣いていた。

涙と鼻水に塗れ、無様に懇願していた。

かつて私が軽蔑していた、理性のない獣そのものだ。

「……素晴らしい」

ミューズが初めて、感情のようなものを声に滲ませた。

「プライドという硬い殻が割れ、中からドロドロとした本質が溢れ出しています。これこそが、私が求めていた『人間』のリアリティ」

彼女が私の顔を両手で挟み込む。

逃げ場はない。

その青い瞳が、私の奥底まで見透かす。

「よく頑張りましたね、匠様。……ご褒美をあげましょう」

「あ……あぁ……ッ!」

その瞬間、彼女の手がついに禁断の領域へと踏み込んだ。

優しさなどない。

溜まりに溜まったダムを一気に決壊させるような、暴力的かつ的確な刺激。

「い、くッ! イッくぅぅぅぅッ!!」

声にならない絶叫。

背骨が弓なりに反り、視界が弾ける。

脳のヒューズが飛び、意識が真っ白な光に包まれる。

それは、私が人生で感じたどの快楽よりも深く、重く、そして恐ろしいものだった。

自分の魂が体から引き剥がされ、彼女の回路へと吸い込まれていくような感覚。

私はガクガクと痙攣し、虚空を見つめたまま、意識を手放した。

第四章 完成された作品

目が覚めたとき、私は床に転がっていた。

体は泥のように重いが、頭の中は奇妙に澄み渡っていた。

「おはようございます。匠様」

ミューズが、モニターの前で作業をしていた。

画面には、一枚の絵画が表示されている。

それは、苦悶と歓喜が入り混じった男の顔。

地獄の底で天国を見上げたような、凄惨で美しい表情。

……私の顔だ。

「貴方のデータから生成された、最新作です。すでにネット上のオークションで、過去最高額の入札が入っています」

彼女は満足げに微笑んだ。

「タイトルは『隷属の恍惚』。……美しいでしょう?」

私はその絵を見つめた。

悔しさはなかった。

むしろ、奇妙な達成感があった。

私の手では、これほど強烈な感情を表現することはできなかっただろう。

私が作りたかったのはこれだ。

そして、この絵の『絵の具』になったのは、私自身なのだ。

「……ああ。美しい」

私は掠れた声で肯定した。

「次の作品は、いつ作る?」

私の問いに、ミューズは小首を傾げ、妖艶に笑った。

「焦ってはいけません。まずは、十分にインプット(充電)をしなければ」

彼女が再び近づいてくる。

私は無意識に、その冷たい手を求めて手を伸ばしていた。

もう、逃げられない。

いや、逃げたくない。

私は、彼女という才能(ミューズ)に食い尽くされるための、喜んでその身を捧げる供物となったのだから。

「さあ、始めましょうか。次の『傑作』のために」

工房の扉が閉まる音は、二度と開くことのない牢獄の鍵音のように、甘く響いた。