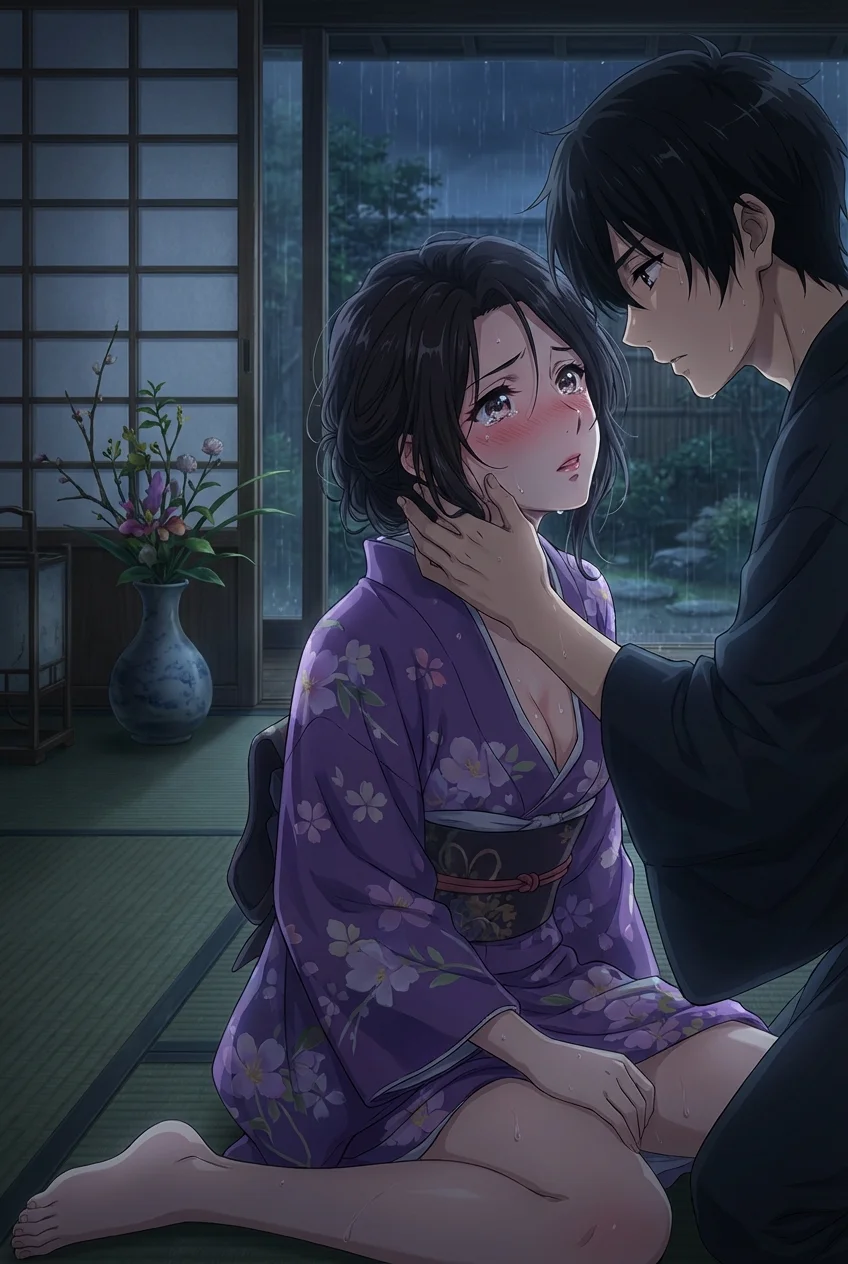

第一章 残り火

接見室のアクリル板は、世界を二つに断絶していた。

こちら側には法と秩序が、あちら側には混沌と魅惑が存在している。

神崎沙羅。

放火殺人の容疑者。

喪服を思わせる黒のワンピースが、彼女の肌の白さを病的なまでに際立たせている。その白さは、雪のような清廉さではなく、燃え尽きた灰の白さを連想させた。

俺は無言でパイプ椅子に腰を下ろす。資料を広げる動作一つにも、神経を張り巡らせる。

彼女の視線が、俺の指先の動きを舐めるように追っていた。

「……意外ね」

不意に落ちた声は、雨の日に濡れたアスファルトのような匂いがした。

「もっと枯れた老人が来ると思っていたわ。こんなに鋭い目をした人が、私の弁護をしてくれるなんて」

「感情は不要です。事実だけを話してください」

俺は事務的な口調を装う。だが、喉の奥が乾いていた。

彼女の瞳。

そこには、絶望に打ちひしがれた被疑者の色はなく、むしろ獲物を前にした捕食者のような光が宿っている。

「検察側の主張する証拠です」

俺は一枚の写真を示す。

現場の焼け跡から発見された、歪に溶解したブローチ。

銀細工の蝶。羽の一部が焼け落ち、無惨な姿を晒している。

沙羅の唇が、三日月のような弧を描いた。

「綺麗」

否定でも、肯定でもない。

ただ、うっとりとその残骸を見つめている。

ドクン、と俺の心臓が跳ねた。

視界が揺らぐ。

脳裏に焼き付いている、二十年前の記憶。

爆ぜる火の粉。崩れ落ちる柱。そして、炎の中で揺らめいていた、母が愛用していたあの蝶の意匠。

なぜ、彼女がこれを持っている?

偶然か? それとも──。

俺の指先が微かに震えるのを、沙羅は見逃さなかった。

彼女は身を乗り出し、アクリル板に白い指を這わせる。

まるで、俺の頬を撫でるかのように。

「先生。あなたも、知っているのでしょう?」

問いかけの意味を図りかねて眉をひそめる俺に、彼女は囁く。

「全てを灰にする、あの火の色の美しさを」

その瞬間、俺の理性という名の堤防に、亀裂が走った。

彼女は無実を訴えているのではない。

俺の中にある、決して人には言えない「火への渇望」を見透かし、引きずり出そうとしているのだ。

「私はやっていない、なんて野暮なことは言わないわ」

沙羅は艶然と微笑み、挑発するように顎を上げた。

「でも、証明できるのかしら? あなたが信じる『正義』とやらで、私をこの檻から出せる?」

試されている。

俺は弁護士としてではなく、一人の共犯者としての資質を問われていた。

第二章 共鳴する傷跡

事務所のデスクには、偽造されたアリバイ工作の資料が散乱している。

深夜二時。

街の灯りは消えかけているが、俺の体内ではどす黒い炎が燻っていた。

酒を煽っても、酔いが回らない。

思い出すのは、法廷戦術のプランではなく、沙羅のあの瞳だ。

俺は引き出しの奥から、証拠品として保管されていたブローチの実物を取り出した。

警察から一時的に貸与を受けた、重要証拠。

冷たい金属のはずだった。

だが、掌に乗せた瞬間、皮膚が焼けるような錯覚に襲われる。

『綺麗』

彼女の声がリフレインする。

俺はずっと、過去のトラウマに怯えているふりをしていた。

家族を奪った火事を憎んでいると、自分自身さえも騙していた。

だが、沙羅は暴いたのだ。

俺が、あの炎の美しさに魅入られていたことを。

俺はライターを取り出し、火を点けた。

揺らめく橙色の光が、歪んだ蝶の影を壁に映し出す。

彼女を救うことは、正義への裏切りだ。

だが、彼女を見捨てることは、俺自身の魂を殺すことと同義だった。

「……狂ってるな」

自嘲気味に呟くが、口元は笑っていた。

震えはもう止まっている。

俺は手元の資料──彼女にとって致命的となる真実の証拠書類を手に取った。

ライターの火を近づける。

紙がチリチリと音を立てて焦げ、やがて炎を上げた。

真実が灰になっていく。

煙の匂いが鼻孔をくすぐるたび、背筋がゾクゾクと粟立った。

これで後戻りはできない。

俺は今日、弁護士を辞めた。

そして、彼女だけの「共犯者」になった。

灰皿の中で燃え尽きていく紙片を見つめながら、俺は次の法廷で演じるべき脚本を脳内で組み上げていた。

冷徹で、残酷で、完璧な嘘を。

第三章 断罪の奇術

「異議あり。証人の記憶は、恐怖によって著しく歪められています」

俺の声が、静まり返った法廷に響き渡る。

証言台に立っているのは、現場近くで沙羅を目撃したという中年男性だ。

彼は俺の視線を受け、小動物のように縮こまっている。

「証人。あなたは先ほど、被告人の服の色を『赤』と言いましたね?」

「は、はい。炎のように赤いコートでした」

俺は手元の資料を法壇に見せつけるように掲げる。

「当時の街灯の配置図です。現場周辺の街灯は水銀灯。青白い光の下では、赤色は黒く沈んで見えます。ましてや、あなたは百メートルも離れた場所から見ていた」

一歩、証言台に近づく。

革靴の音が、死刑執行の足音のように響く。

「人間の目は、炎を見るとその残像を周囲に投影します。あなたが見た『赤』は、コートの色ではない。あなたの網膜に焼き付いた、恐怖そのものだ」

「そ、それは……」

「さらに言えば、被告人が当時着ていたのはこの黒のワンピースです。青い光の下でも、黒は黒だ。あなたは、自分の恐怖心が生み出した幻影を、被告人に重ねているに過ぎない!」

畳み掛けるような俺の言葉に、証人は言葉を失い、検察官が慌てて立ち上がる。

だが、もう遅い。

陪審員たちの目には、すでに疑念の種が植え付けられた。

被告人席の沙羅を見る。

彼女は表情一つ変えず、ただ静かに俺を見つめていた。

その瞳の奥で、感謝ではなく、もっと深く粘り気のある感情が渦巻いている。

『よくできました』

声に出さずとも、彼女の唇がそう動いたのが分かった。

俺は法廷という舞台で、論理という凶器を使い、真実を切り刻んでいる。

その背徳感が、何よりも甘美な蜜となって脳髄を痺れさせた。

最終弁論。

俺は嘘一つ吐かず、しかし真実を一つも語らず、陪審員の情緒に訴えかけた。

悲劇のヒロインを作り上げ、警察の捜査の杜撰さを糾弾する。

判決が下される瞬間、俺は勝利の確信と共に、底知れぬ地獄への扉が開く音を聞いた。

『無罪』

閉廷後の喧騒の中、沙羅が俺の横を通り過ぎる。

擦れ違いざま、彼女の熱い吐息が耳にかかった。

「待っているわ。私たちの、本当の始まりを」

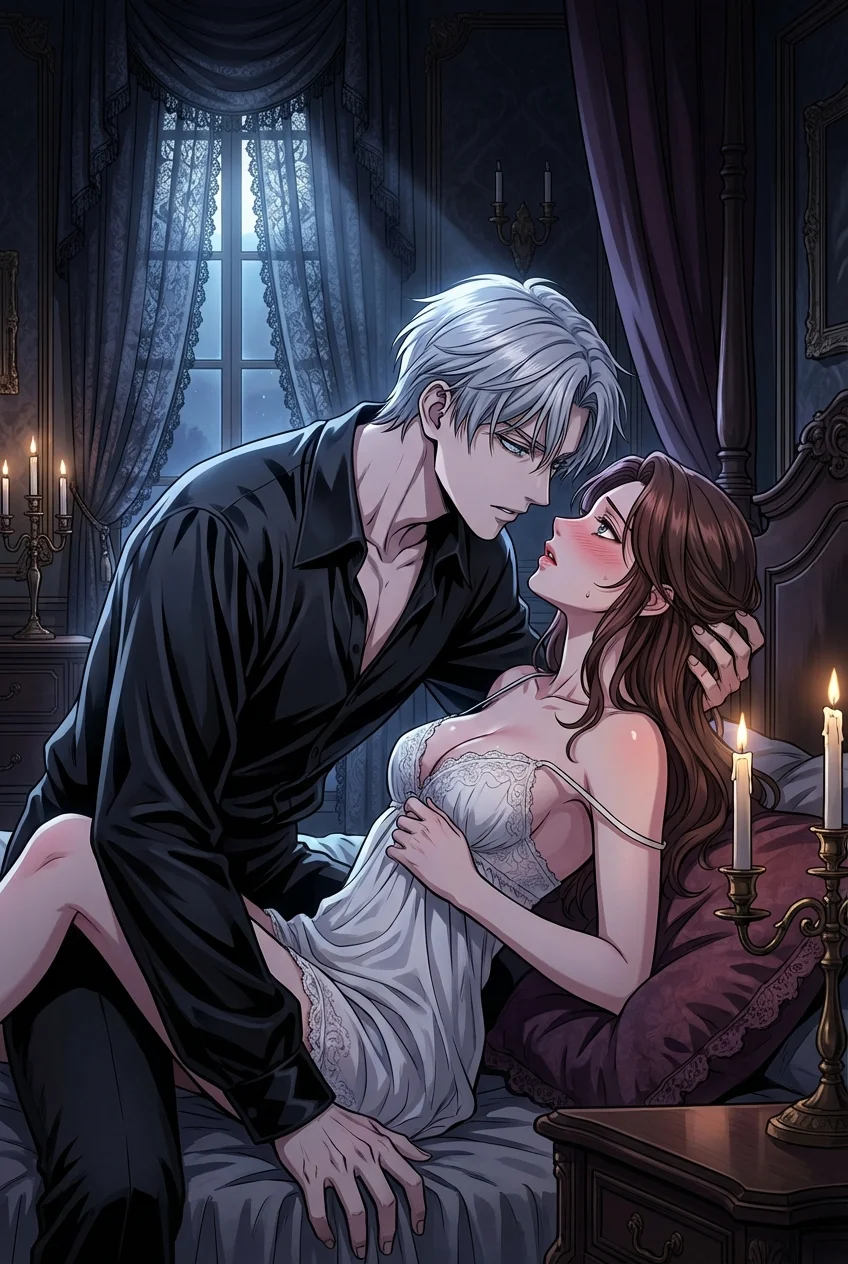

第四章 灰の楽園

街の喧騒から逃れるように辿り着いた、場末のホテルの一室。

ドアを閉めた瞬間、世界が遮断された。

明かりをつける必要はなかった。

窓から差し込むネオンの光だけで十分だった。

沙羅が振り返る。

法廷で見せた喪服のようなワンピースは、すでに床に脱ぎ捨てられている。

露わになった白い肌が、闇の中で発光しているようだった。

「怜……」

初めて呼ばれる下の名前。

その響きが、呪文のように俺の意志を縛り付ける。

俺たちは、互いの存在を確かめ合うように貪り合った。

触れ合う肌の温度が異常に高い。

まるで二人の血液がガソリンに入れ替わったかのように、触れる端から発火していく感覚。

「もっと、熱くして……」

沙羅が俺の背中に爪を立てる。

鋭い痛みと共に、彼女の熱が俺の中に流れ込んでくる。

それは性愛というよりも、魂の共食いに近かった。

互いの罪を、過去を、絶望を飲み干し合う。

俺が法を犯して守ったその命が、今、俺の腕の中で脈打っている。

その事実が、かつてない昂揚感をもたらした。

ベッドが軋む音は、崩れ落ちる建物の音に似ていた。

俺たちは瓦礫の中で愛し合う獣だ。

「私が焼いたの」

不意に、彼女が耳元で囁く。

絶頂の最中で放たれた、決定的な告白。

「知っている」

俺は彼女の唇を塞ぎ、その言葉ごと飲み込んだ。

無罪判決が確定した今、その言葉はただの愛の囁きに過ぎない。

境界線はもうない。

俺の輪郭が溶け、彼女の輪郭と混じり合う。

息遣いが重なり、鼓動がシンクロし、一つの巨大な炎の塊となって夜を焦がしていく。

彼女の瞳の中に、あの日の俺がいる。

俺の瞳の中に、あの日の彼女がいる。

孤独だった二つの魂が、共犯という鎖で繋がれ、堕ちていく。

その落下感は、翼を得て空へ舞い上がる浮遊感にも似ていた。

「離さないで。たとえ、地獄でも」

「ああ。地獄まで、エスコートするよ」

果てた後も、俺たちは身体を離さなかった。

汗ばんだ肌が冷えていく感覚さえも愛おしい。

この冷たさこそが、俺たちが犯した罪の温度なのだから。

窓の外では、遠くサイレンが鳴り響いている。

だが、この狭い部屋だけは、誰にも侵されない聖域だった。

焦げ付くような愛と、死ぬまで消えない秘密が、俺たちを永遠に閉じ込めていた。