第一章 色彩の檻

地下の修復室は、墓所のように静謐だった。

鼻腔を突くのはターペンタインと、酸化した亜麻仁油の匂い。

午前二時。

世界が死んだふりをする時間。

霧野咲は、作業台に横たわる古いキャンバスに、震える指を這わせていた。

「……冷たい」

呟きは白く濁り、空気に溶ける。

だが、その冷たさだけが、咲にとっての救いだった。

生身の人間の肌は嫌いだ。

生温かく、汗ばみ、裏切りの予兆を孕んでいるから。

かつて愛した男たちもそうだった。美しい言葉を並べながら、その裏で咲の魂を泥足で踏み荒らした。

だから咲は、永遠に変わらないものしか信じない。

この絵画の中に閉じ込められた、数百年凍りついたままの情熱だけが、彼女の飢えた孤独を癒やしてくれる。

指先が、描かれた男の頬――厚く盛られた絵具の凹凸(インパスト)をなぞる。

(私を見て)

祈りは、ほとんど呪詛に近い。

(この空っぽの器を、あなたの色で満たして)

その時だった。

作業台の隅、修復待ちの遺品の中にあった懐中時計が、カチリと鳴った。

深紅の宝石を抱いた蓋が跳ね上がり、凍った時間を刻み始める。

空気が軋んだ。

室内の影という影が沸騰し、一箇所に凝集していく。

咲の背後、誰もいないはずの空間に、気配が膨れ上がる。

それは重力を持った闇であり、呼吸する静寂だった。

振り返ることはできない。

蛇に睨まれた小鳥のように、本能が「捕食者」の存在を告げていた。

「……また、泣いているのか」

耳朶を打つ音波ではない。

脳髄の奥底に直接注ぎ込まれる、低く甘美な共鳴。

背後から、長い影が咲を包み込む。

ふわりと漂ったのは、古びたニスと、埃っぽいベルベット、そして麝香の香り。

それは数世紀分の時間を煮詰めたような、目眩がするほど濃厚な芳香だった。

「誰、なの……」

問いかけながらも、咲は答えを知っている。

この世の誰でもない。

焦がれ続けた「彼」が、絵画の檻を抜け出し、輪郭を持ってそこにいる。

「君が望んだんだろう? この渇きを癒やしてくれと」

男の手が、咲の頬に触れた。

温度がない。

まるで陶器のような、あるいは硬化した油彩のような、美しく無機質な感触。

けれど、その冷たさが触れた箇所から、猛烈な熱が伝播した。

「あ……っ」

膝から力が抜ける。

男の腕が、崩れ落ちる咲の腰を強引に引き寄せた。

硬い胸板。

けれど、鼓動は聞こえない。

代わりに聞こえたのは、衣擦れの音と、絵具が乾く時に似た微かな、けれど確かな存在の音。

「逃げないのか」

「……逃げられない」

咲は、冷たく美しい男の胸に顔を埋めた。

恐怖よりも先に、魂が歓喜に震えていた。

人間の男には決して持ち得ない、絶対的な永遠がここにある。

「いい子だ」

男の唇が、咲の耳元を塞ぐ。

囁きが、熱い楔となって理性の壁にヒビを入れた。

「今夜は、俺の色で君を塗り潰してやる」

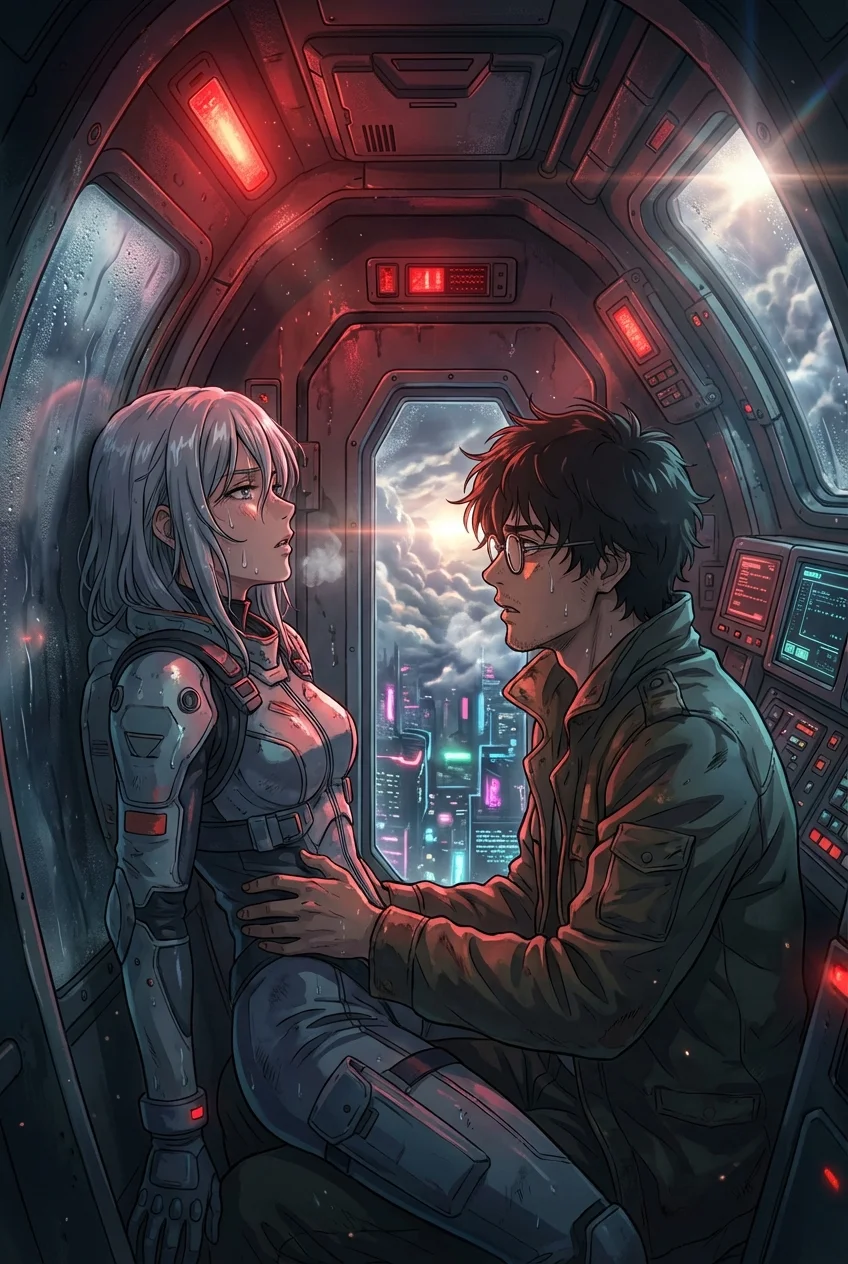

第二章 溶解する輪郭

修復室は、極彩色の密室へと変貌していた。

咲の身体は作業台の上に投げ出され、白衣は床に滑り落ちていた。

視界が揺れる。

蛍光灯の白い光が、男の影に侵食され、黄金色の膜となって咲の瞳を覆う。

「んっ、あ……ぁ、熱い、熱いの……!」

咲はシーツの代わりに、自分の髪を握りしめて喘いだ。

男の指が、肌の上を滑る。

それは愛撫というより、筆致(タッチ)だった。

執拗に、繊細に、時に荒々しく。

彼が触れるたび、咲の白い肌に、見えない色彩が塗り重ねられていく錯覚に陥る。

首筋から鎖骨、そして胸の膨らみへ。

冷たい唇が吸い付くたび、神経が焼き切れるような火花が散った。

「君の肌は、最高のキャンバスだ」

男が低く笑う。

その声が背骨を駆け上がり、下腹部で重く熱い渦となる。

(溶ける……私が、消えてしまう)

現実と幻想の境界線(ボーダー)が曖昧になる。

自分が人間なのか、それとも描きかけの絵画なのか、分からなくなる。

男の手が、咲の最も秘められた場所を割り開いた。

「ひぐっ……!」

異物感ではない。

魂の欠落していた部分に、熱いピースが嵌め込まれる感覚。

蜜が溢れ、太腿を伝う。

それは体液ではなく、溶解したワニスのように粘つき、甘い芳香を放っていた。

「美しい。君の中は、こんなにも鮮やかな色をしている」

男の瞳が、暗闇の中で怪しく光る。

その瞳孔の奥に、咲は見た。

だらしなく口を開け、快楽に顔を歪め、焦がれるように男を求めている、あさましくも美しい自分の姿を。

「もっと……私を、壊して……」

理性のタガが外れる。

孤独な修復士としての仮面は砕け散り、ただ愛を乞う一匹の雌がそこにいた。

「望み通りに」

男が、その身を沈めてくる。

裂帛の衝撃。

硬く、太く、熱を持った「永遠」が、咲の深淵を貫いた。

「あ゛あ゛あ゛っ――!」

声にならない絶叫は、歓喜の賛美歌だった。

激しい律動が始まる。

突き上げられるたび、咲の視界で火花が弾けた。

痛みに似た衝撃が、脳髄を白く焼き尽くし、指先の感覚すら奪っていく。

ギシ、ギシ、と作業台が軋む音さえ、遠い音楽のように聞こえる。

男と繋がった場所から、どろりとした熱量が流れ込んでくる。

それは彼の記憶。

数百年分の妄執。

愛し合い、引き裂かれ、絵画の中に封じ込められた情念の奔流。

「あ、あ、混ざる……色が、混ざっちゃう……!」

「受け入れろ。君も、俺の一部になるんだ」

男の動きが激しさを増す。

咲の身体は波に揉まれる小舟のように翻弄され、ただ快楽の嵐に身を任せるしかない。

懐中時計の音が、心臓の早鐘と重なった。

チク、タク、チク、タク。

秒針が進むたび、咲の人間としての時間は削り取られ、永遠という名の時間に置き換わっていく。

(もう、戻れない)

戻りたくもない。

この圧倒的な色彩の海で溺れ死ぬなら、それはどんな生よりも鮮烈だ。

第三章 黄金の黄昏

絶頂の余韻が、金粉のように空気中を舞っていた。

咲は、力なく横たわっていた。

肌は汗で濡れそぼり、薔薇色に上気しているが、その瞳には現世(うつしよ)の光は映っていない。

「夜が明ける」

男が、咲の濡れた前髪を払いのける。

その指先が、透け始めていた。

輪郭が揺らぎ、油彩の筆跡のように滲んでいる。

「待って……」

咲は、霞みゆく男の腕にしがみついた。

指が、彼の肉体をすり抜けそうになる。

「行かないで。私を、一人にしないで」

あの冷え切った世界には戻りたくない。

誰もいない部屋で、コンビニの弁当を食べ、誰も触れることのない肌を抱いて眠る日々には。

男は悲しげに微笑んだ。

その表情は、かつて巨匠が描いた『嘆きの聖人』よりも美しく、残酷だった。

「俺は幻影だ。朝日と共に消え、夜と共に現れる。……君が、こちらの世界に来ない限りは」

「こちらの、世界……?」

「肉の檻を捨て、魂を絵具に変えるんだ。そうすれば、永遠に二人でいられる」

それは死への誘惑だった。

あるいは、悪魔の契約。

だが、咲の耳には、極上の求婚の言葉(プロポーズ)として響いた。

迷いはなかった。

咲は、傍らに落ちていた懐中時計を拾い上げ、強く握りしめた。

宝石の角が掌に食い込み、痛みが走る。

その痛みさえも、彼への供物だ。

「連れてって」

咲は男を見つめ、唇を震わせた。

「あなたと一つになれるなら……私のすべてを差し出すわ」

男の瞳が、歓喜に揺れた。

「愛しているよ、咲」

再び、男が覆いかぶさる。

今度は、肉体の交わりではない。

魂の融合。

「んあぁぁぁ……っ!」

咲の身体が、内側から発光するような熱に包まれた。

指先から、足先から、感覚が溶け出していく。

皮膚がキャンバスの目の粗さを帯び、血液が鮮やかな顔料へと変質する。

懐中時計の深紅の宝石が、カッ、と閃光を放った。

「溶ける……溶けちゃう……幸せ……」

視界が黄金色に染め上げられる。

重力から解放された浮遊感。

男の熱い塊が、咲という存在を塗り替え、飲み込み、一つに溶け合う。

「あ、あ、あ、――」

最後の吐息は、甘美な絶叫と共に光の中へ吸い込まれた。

修復室から、人の気配が消滅した。

ただ、朝日だけが静かに射し込んでいた。

終章 永遠の画廊

翌朝。

美術館の地下室は、奇妙なほど静まり返っていた。

霧野咲の姿は、どこにもない。

彼女の荷物も、脱ぎ捨てられた衣服さえも消え失せていた。

ただ一つ、壁に立てかけられた巨大な絵画を除いて。

出勤してきた館長は、その絵の前で立ち尽くし、眼鏡を落とした。

床に落ちたレンズが砕ける音だけが、静寂を裂いた。

「これは……失われたはずの、『狂愛の肖像』……?」

伝説では、そこには黒衣の男が一人で描かれているはずだった。

だが、目の前のキャンバスには、二人の人物が存在していた。

闇を背負った精悍な男。

そして、その男の腕の中に抱かれ、白磁のような肌を露わにした女。

その女の顔は、間違いなく霧野咲だった。

絵の中の彼女は、恍惚の極みに達した、蕩けるような表情を浮かべている。

半開きの唇、虚ろに宙を舞う潤んだ瞳。

男の首に絡めた指先は、爪の先まで甘い痺れが走っているかのように優美に描かれていた。

その筆致はあまりにも生々しく、いまにも吐息が聞こえてきそうなほど艶めかしい。

絵具の盛り上がりは、汗ばんだ皮膚の湿度を完全に再現しており、見る者の理性を揺さぶる魔力を放っていた。

そして、絵の中の咲の手には、深紅の宝石が嵌め込まれた懐中時計が握られていた。

チク、タク……。

館長は息を飲んだ。

空耳ではない。

絵画の奥底から、微かに、しかし確かに、時計の針が進む音が聞こえたのだ。

それはまるで、永遠に続く二人の情事を刻み続ける、心臓の鼓動のようだった。

朝日が絵画を照らす。

厚塗りの絵具の奥で、咲の瞳が一瞬、揺らめいた気がした。

そこには、人間としての生を捨て、永遠の快楽という檻に幽閉された者だけが知る、狂おしいほどの幸福が湛えられていた。