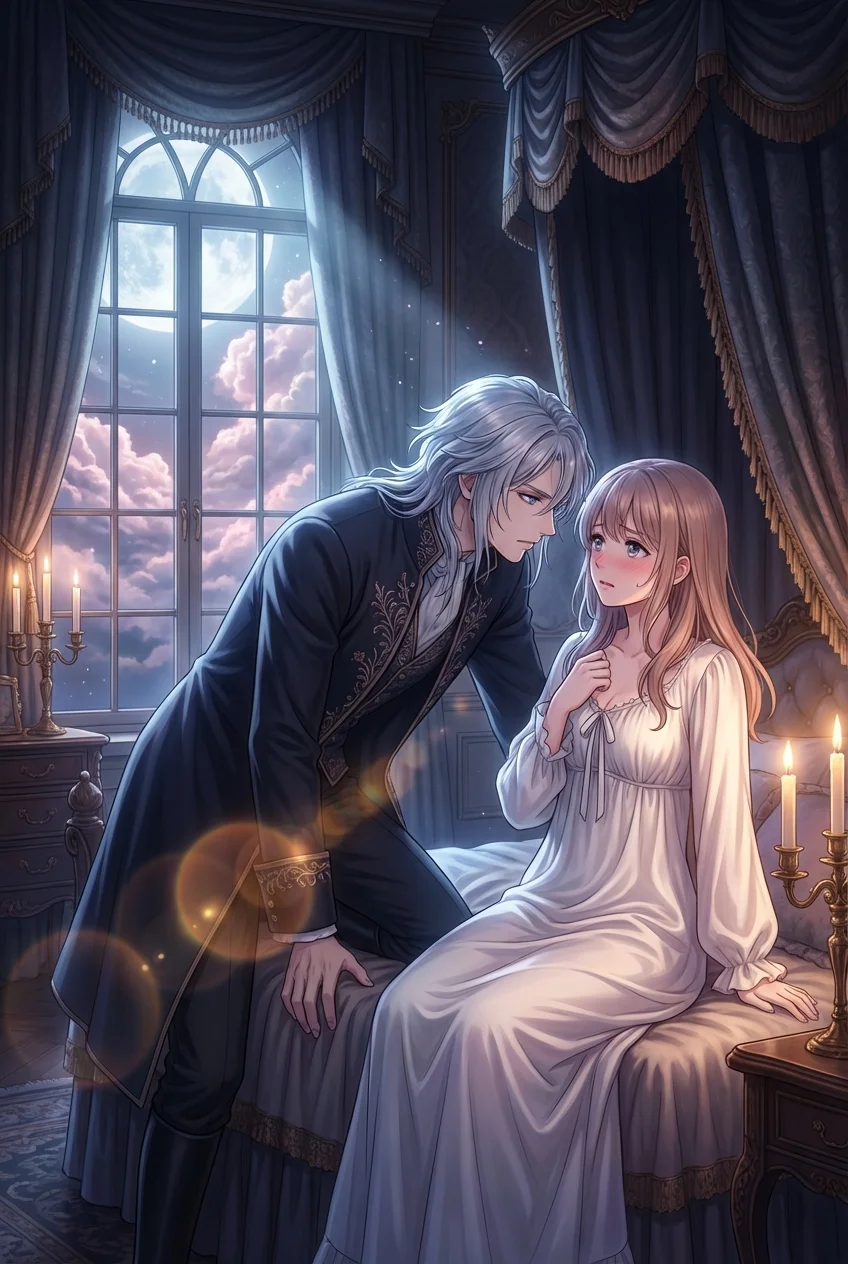

第一章 凍てつく寝室と暴かれた嘘

重厚な扉が、重苦しい音を立てて閉ざされた。

広い寝室に満ちるのは、肌を刺すような冷気。

エララは震える手で、豪奢なレースの裾を握りしめた。

身代わり婚。

姉のロザリアが愛人と駆け落ちした今、没落寸前の男爵家を守る生贄として差し出されたのは、妹である私だった。

「……震えているな」

背後から響いた声は、氷のように冷たく、それでいて奇妙なほど甘美な響きを帯びていた。

振り返る暇もなかった。

視界が反転し、天蓋付きの巨大なベッドへと押し倒される。

絹のシーツが背中に張り付き、逃げ場を失った私の視界を、蒼白な美貌が覆い尽くした。

公爵、ヴァレリウス。

「氷の彫像」と噂される彼は、無感情な瞳で私を見下ろしている。

「申し訳、ありません……私はロザリア姉様では……」

喉の奥が引きつり、言葉が掠れる。

殺されるかもしれない。

その恐怖で心臓が破裂しそうになった時、彼の細長い指が私の顎を捉えた。

「知っている」

予想外の言葉に、思考が停止する。

「ロザリアなど最初から興味はない。あの派手なだけの女に、私の『渇き』は癒せない」

ヴァレリウスの親指が、私の唇をゆっくりと、執拗に撫でる。

その指先は死人のように冷たいのに、触れられた場所から火傷しそうなほどの熱が広がっていく。

「私が欲しかったのは、お前だ。エララ」

彼の瞳の奥に、昏い炎が揺らめいた。

それは愛情などという生温かいものではない。

獲物を前にした捕食者の、飢えた眼差し。

「お前には『共鳴(レゾナンス)』の才があるだろう? 他者の感情や感覚を、何倍にも増幅して受け止める特異体質……」

なぜ、それを。

誰にも隠していたはずの秘密を言い当てられ、私は息を呑む。

「私は呪いにより、感覚が死にかけている。痛みも、味も、快楽も、遠い霧の向こうだ。だが……」

彼は顔を寄せ、私の耳元で低く囁いた。

吐息がかかるだけで、背筋に電流のような痺れが走る。

「お前を通せば、私は『生きる』ことができる。お前が私の与える刺激に怯え、感じ、乱れるその波長だけが、私の神経を焼き、正気を繋ぎ止める」

バリッ、と衣擦れの音が響く。

「契約だ、エララ。私に『生』をよこせ。その代わり、お前には死ぬほどの快楽を与えてやる」

拒絶の言葉は、重ねられた唇によって封じ込められた。

冷たい。それなのに、熱い。

理性が溶け出す夜が、幕を開けた。

第二章 焦らしの旋律(メロディ)

「あ……っ、だめ、そんな……!」

シーツを掴む指が白く変色する。

私の身体は、もはや自分のものではなかった。

ヴァレリウスの愛撫は、拷問のように緻密で、残酷なほどに優しい。

彼は決して急がない。

衣服を一枚ずつ剥ぎ取るその所作さえも、私の神経を逆撫でするための儀式のようだ。

「いい声だ。恐怖と期待が入り混じった、極上の音色だ」

彼の手が、私の敏感な場所を正確に探し当てる。

直接的な行為ではない。

ただ、指先で肌の輪郭をなぞり、首筋に冷たい唇を這わせるだけ。

それなのに、私の「共鳴」体質が、彼の微かな興奮を拾い上げ、百倍の衝撃として私の脳髄に叩き込んでくる。

「んぅっ、あっ、ああぁ……!」

彼の指が膝裏を撫で上げただけで、腰が勝手に跳ねた。

視界が白く明滅する。

「まだだ」

限界が近いことを悟った彼が、ふっと手を止める。

その「寸止め」が、何よりも苦しい。

「許して、ください……もう、おかしくなる……」

涙目で懇願する私を、彼は冷徹な観察者の目で見つめている。

「おかしくなれ。理性のタガなど外してしまえ。お前が壊れれば壊れるほど、私の感覚は鮮明になる」

彼は私の手首を掴み、頭上で拘束した。

逃げることも、隠れることも許されない。

冷たい指先が、熱を帯びた秘めやかな場所に触れる。

侵入はしない。

ただ、入り口で円を描くように、焦らすように。

「熱いな。蜜が溢れている。私の指が溶けてしまいそうだ」

恥ずかしい言葉攻めが、耳から脳を犯していく。

彼自身の感覚は鈍いはずなのに、私を通じて「熱さ」を感じているのだ。

私が感じれば感じるほど、彼もまた快楽を得る。

この奇妙なフィードバックループが、私たちを底なしの沼へと引きずり込んでいく。

「もっとだ、エララ。もっと感じろ。私のために啼け」

彼の命令は絶対だった。

抗うことなどできない。

彼の冷たい舌が、尖った胸の頂を捉えた瞬間、私の口から悲鳴のような喘ぎが迸った。

第三章 崩落する理性

時間は意味を失っていた。

数分なのか、数時間なのか、あるいは数日が過ぎたのか。

繰り返される上昇と急降下。

絶頂の縁(ふち)に立たされ、突き落とされる寸前で引き戻される。

その繰り返しに、私の思考回路は完全に焼き切れていた。

「ひぐっ、うあ……っ、お願い、もう……!」

言葉にならない懇願。

何を求めているのかさえ分からない。

終わらせてほしいのか、もっとほしいのか。

「美しい」

ヴァレリウスが、汗に濡れた私の髪を梳く。

その瞳には、初めて見る狂気的な光が宿っていた。

彼もまた、限界なのだ。

私という増幅器を通して流れ込む爆発的な快楽情報の奔流に、彼自身の理性が砕け散ろうとしている。

「お前がいなければ、私はもう息もできない。この熱さがなければ、世界は凍土のままだ」

彼は私を抱き寄せ、その冷たい身体を強く押し付けた。

硬く、熱く昂った彼の衝動が、薄い皮膚一枚越しに伝わってくる。

「受け入れろ、エララ。私の全てを」

ついに、焦らしの時間が終わる。

彼が、私の最奥へと侵攻を開始した。

「あ、あ゛あぁぁぁ――ッ!」

裂けるような充実感と、脳を揺らす衝撃。

私の感覚と彼の感覚が完全に同期する。

私が感じる痛いほどの快楽が彼に流れ込み、彼が感じる征服の歓喜が私に逆流する。

境界線が消滅した。

私は彼になり、彼は私になる。

「そうだ、その顔だ……! もっと、もっと深くへ……!」

彼は獣のように腰を打ち付け、私の奥底を容赦なく抉る。

楔が打ち込まれるたびに、視界に花火が散る。

呼吸ができない。

酸素の代わりに、甘く痺れる毒を吸い込んでいるようだ。

もはや「愛」などという生易しいものではない。

これは魂の捕食。

互いの存在を喰らい尽くし、融合するための儀式。

「ヴァレリウス、様……っ! ああっ、イく、イッちゃう……ッ!」

「逝かせない。まだだ、私と共に堕ちろ!」

彼は私の腰を強く掴み、逃げようとする本能をねじ伏せる。

波状攻撃のように押し寄せる波。

何度も何度も、白い光の中へ投げ出され、それでも彼は止まらない。

私の魂が悲鳴を上げ、意識が真っ白に塗りつぶされるその瞬間まで、彼は私を離さなかった。

最終章 永遠の共犯者

窓の外では、夜明けの光が白々と差し込んでいた。

乱れきったベッドの上で、私はぼんやりと天井を見つめていた。

指一本動かす気力が残っていない。

身体中が甘い倦怠感と、微かな痛みに支配されている。

「……目覚めたか」

隣に横たわるヴァレリウスが、気怠げに私を見た。

その瞳からは、かつての氷のような無機質さが消え、今は満ち足りた獣のような安らぎが漂っている。

彼は私の肩に口づけを落とした。

その唇は、昨夜までとは違い、確かな温もりを帯びていた。

「おはよう、私の『心臓』」

その言葉に、私は理解した。

もう、逃げられない。

いいえ、逃げたくない。

彼が私を必要とするように、私もまた、彼によって与えられる極限の感覚なしでは生きられない身体にされてしまったのだ。

姉のロザリアが自由を選んだのだとしたら、私は『檻』を選んだ。

けれど、この檻はどんな自由よりも甘く、狂おしい。

「ヴァレリウス様……」

私は彼の首に腕を回し、自ら唇を求めた。

契約は成立した。

この身が朽ち果てるまで、私は彼のための感覚器官となり、彼は私のための支配者となる。

冷徹な公爵の瞳が、妖しく細められる。

「休む暇などないぞ、エララ。夜はまたすぐに来る」

それは、終わりのない饗宴の約束。

私は微笑み、その冷たい胸に顔を埋めた。

永遠に続く、熱と恍惚の煉獄へ、喜んで堕ちていくために。