第一章 無臭の帝王と調香師

「……澪(みお)。今日の『香り』を報告しろ」

重厚なオーク材の扉が閉ざされた瞬間、その命令は下される。

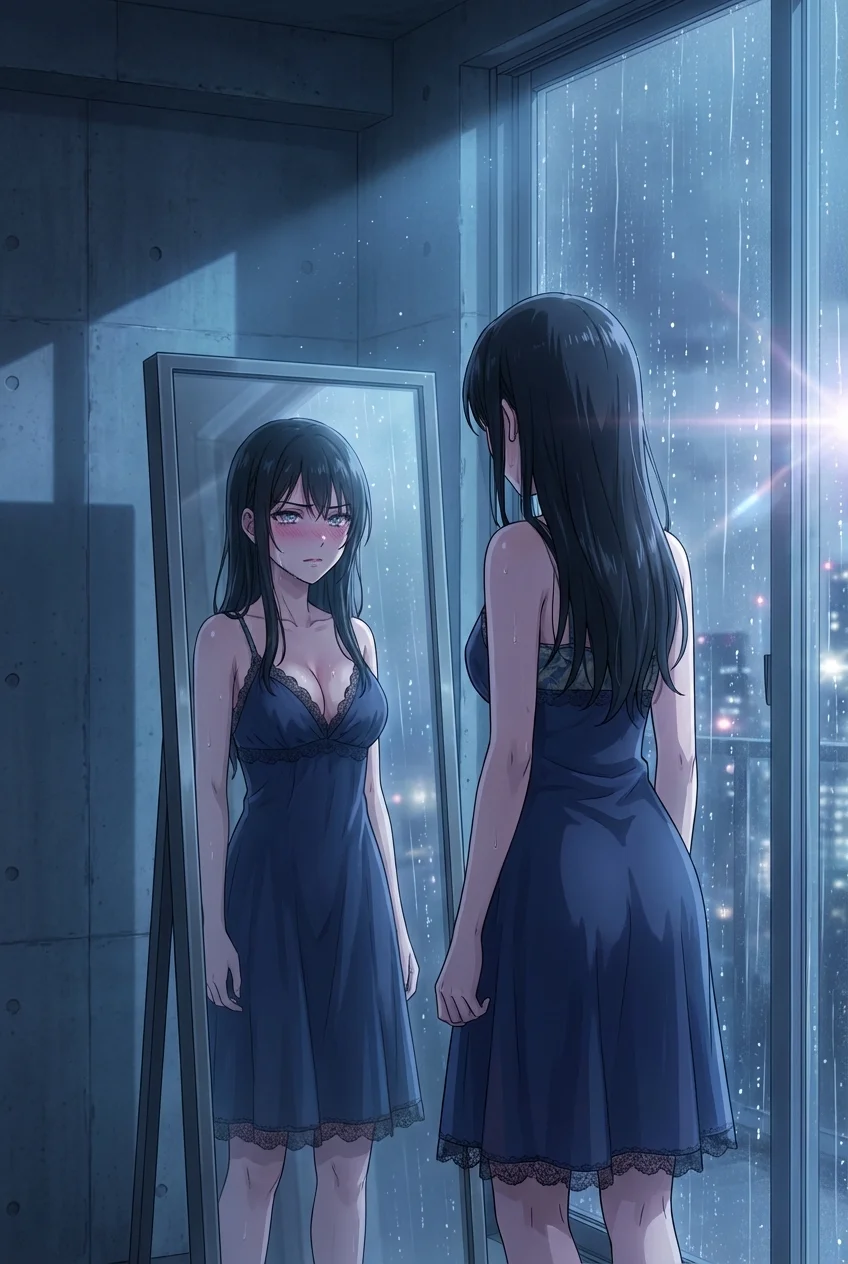

都心を見下ろす高層ビルの最上階。空調は完璧に制御され、塵ひとつない無機質な空間。

この部屋の主であり、巨大コングロマリットを統べる冷徹な若き帝王、九条礼二(くじょう れいじ)が、革張りのソファに深く身を沈めていた。

私は震える指先で、自身のシャツのボタンに触れる。

「は、はい……。今日は、雨上がりのアスファルトと、少し焦げたような珈琲の残り香……それと、あなたの選んだシダーウッドのベースノートが……」

私の言葉など、彼にとっては記号に過ぎないはずだ。

けれど、彼は獲物を狙う猛禽のような瞳で私を射抜くと、手招きをした。

「近づけ。言葉だけでは足りないと言ったはずだ」

私は契約妻。

表向きは、新進気鋭の調香師として彼の事業を支えるパートナー。

だが、本当の契約内容は違う。

九条礼二は、ある事故の後遺症で『嗅覚』と『味覚』を失っていた。

彼が世界の色を取り戻す方法はただ一つ。

他者の、それも特定の波長を持つ人間の『昂り』を媒介にすること。

そして、極度の嗅覚過敏(ハイパーオスミア)に苦しみ、社会生活すらままならなかった私、澪こそが、彼にとって唯一の『フィルター』だったのだ。

「失礼、します……」

膝をつき、彼の足元に傅(かしず)く。

礼二の大きく冷たい手が、私の首筋に滑り込んだ。

脈打つ頸動脈を確かめるように、親指がゆっくりと肌を擦る。

「いい匂いだ。お前が恐怖と期待で発熱すると、俺の世界にも色がつく」

彼の声は低く、鼓膜を直接撫でられるような響きを持っている。

冷たいはずの指先が触れた場所から、火花のような熱が散る。

「今日は接待で、質の悪い香水を浴びるほどつけた男と同席した。鼻が腐りそうだ……いや、俺には匂いなどしないんだったな」

自嘲気味に笑うと、彼は乱暴に私の腰を引き寄せた。

「浄化してくれ、澪。俺のために、その過敏な神経をすべて開け」

拒否権はない。

私の才能を買い取り、多額の借金を肩代わりし、この『無臭の檻』で守ってくれているのは彼なのだから。

それに何より、私はこの瞬間を待っている。

社会という雑音の中で窒息しそうな私にとって、彼に翻弄され、理性を手放す瞬間だけが、唯一の救済なのだと気づいてしまっていた。

第二章 晩餐会の裏側で

週末のチャリティ・ガラは、絢爛豪華という言葉が相応しい夜だった。

シャンデリアの煌めき、行き交う高価なドレス、そして混じり合う無数の香水。

普通なら気絶してしまいそうな匂いの洪水を、私は必死に堪えていた。

隣に立つ礼二の腕にしがみつく。

彼は完璧な仮面を被り、社交界の紳士として振る舞っていた。

「大丈夫か、マイ・ディア」

周囲には気遣う夫に見えただろう。

けれど、耳元で囁かれた言葉は違った。

「我慢しろ。今のこの不快感をよく覚えておけ。後で俺が塗り替えてやる」

テーブルに着くと、彼はテーブルクロスの下で、私の太腿に手を滑り込ませた。

「っ……!」

息を呑む私に、向かいの貿易商が怪訝な顔をする。

礼二は涼しい顔でワイングラスを傾けた。

「妻は少々、貧血気味でしてね。……ああ、このヴィンテージは素晴らしい」

彼は味など分かっていないはずだ。

けれど、テーブルの下で彼の指が私の内腿の柔らかい皮膚を這い上がるにつれ、彼の瞳に光が宿っていくのが分かった。

「……ベリーの酸味と、枯葉のニュアンス。そうだろう? 澪」

「は、はい……その通り、です……」

私の感覚が、彼に流れ込んでいる。

私が緊張と背徳感で身体を熱くすればするほど、彼は味覚を取り戻していく。

指先が際どい場所を掠めた。

「んっ……」

「もっとだ。もっと感じろ。お前の感覚神経が焼き切れるほど鋭敏になれば、この料理はさらに美味くなる」

彼の指は執拗だった。

直接的な行為ではない。

ただ、神経が集中する場所を、焦らすように、円を描くように撫で回す。

ドレスの布越しに伝わる熱が、私の思考を白く染めていく。

周囲の談笑が遠のき、カトラリーの音が反響する。

私はフォークを取り落とさないよう、必死に指に力を込めた。

全身の血液が、彼に触れられている一点に集まっていく。

「顔が赤いぞ。……可愛いな」

彼は残酷なほど楽しげに、私を見つめながらメインディッシュの肉を口に運んだ。

まるで、私そのものを味わっているかのように。

第三章 限界の先にある共鳴

帰宅した直後のペントハウスは、静寂に満ちていた。

ドレスを脱ぎ捨てさせられ、私は広いベッドの上に放り出される。

「さあ、続きだ」

礼二はネクタイを緩めながら、私に覆いかぶさった。

もはや優雅な紳士の仮面はない。

飢えた獣のような、それでいて冷徹な観察者の目。

「あ、あの……少し、休ませて……」

「駄目だ。感覚が鋭敏になっている今こそが、最良の時間だ」

彼は私の抵抗を封じると、首筋、鎖骨、そして胸元へと、熱い楔のような口づけを落としていく。

愛撫は甘く、けれど決して核心には触れない。

「焦がれるだろう? 欲しいなら、声に出して乞え」

彼の指が、私の身体の輪郭をなぞる。

敏感すぎる嗅覚が、彼から発せられるフェロモン――支配欲と独占欲の香り――を捉えてしまい、脳髄が痺れる。

「れい、じ……さん……おねがい……」

「何をだ? 具体的に言え。お前のその唇から紡がれる言葉が、俺の糧になる」

彼はわざと動きを止めた。

寸止め。

高まりきった神経が、行き場を失って悲鳴を上げる。

私は涙目で彼を見上げた。

「私を……壊して……あなたの感覚にして……」

それは、完全なる降伏宣言。

礼二の口元が嗜虐的に歪んだ。

「よく言った。……いい子だ」

その瞬間、彼のリミッターが外れた。

波状攻撃のように押し寄せる快楽の奔流。

彼は私の反応を一つも逃さず、執拗に、丹念に、理性の壁を一枚ずつ剥がしていく。

「あ、あぁっ! ……だめ、おかしく、なる……っ!」

「なれ。俺のために狂え。お前が絶頂の淵で喘ぐその匂いだけが、俺に『生』を実感させる」

私の視界が明滅する。

天井の照明が流星のように尾を引いて滲む。

熱い、熱い、熱い。

体の中を溶岩が流れているようだ。

彼の手が、私の秘められた泉を掻き回す。

甘い水音が部屋に響き、それがさらに恥辱と興奮を煽る。

「見てみろ、こんなに濡れている。……いい香りだ、澪。最高に甘い」

彼は私の耳元で囁き続け、意識が飛びそうになるたびに、鋭い刺激を与えて現実に引き戻す。

気絶することすら許されない。

永遠に続くかと思われる、昇り詰める手前の浮遊感。

「まだだ。まだ逝かせない」

「ひぐっ……、うぁ……っ!」

限界を超え、指先が痙攣し、背中が弓なりに反る。

それでも彼は止めない。

私の全てを搾り取るまで、この饗宴は終わらないのだ。

第四章 永遠の共犯者

嵐が過ぎ去った後、私は泥のようにベッドに沈んでいた。

意識の断片がようやく戻ってくる。

隣には、満ち足りた表情の礼二が横たわり、私の髪を弄っていた。

「……気分はどうだ」

「……最悪、です」

掠れた声で答えると、彼は喉の奥でくつくつと笑った。

「そうか。だが、お前はまた俺を求める」

否定したかった。

けれど、身体の芯に残る余韻が、彼の言葉を肯定している。

過敏すぎる私の世界を、彼だけが圧倒的な刺激で塗り潰し、『無』にしてくれる。

その安らぎを知ってしまった。

「俺たちは共犯だ、澪。俺はお前がいなければ味も匂いも感じない廃人。お前は俺がいなければ世界の情報量に押し潰される脆弱な蝶」

彼は私の指に絡めた自分の指に、誓いのキスを落とした。

「一生、この檻から出すつもりはない。覚悟しておけ」

それは呪いのような、あるいは至上の愛の告白。

私はその甘美な絶望に目を細め、彼の胸に顔を埋めた。

彼の匂いがする。

冷たくて、残酷で、どうしようもなく私を安心させる、私の主人の香り。

「……はい。あなただけの、共犯者でいます」

窓の外では夜が明けていく。

けれど、私たちの密やかな宴は、これからも永遠に続いていくのだ。

感覚という名の鎖で繋がれた、二人だけの世界で。