第一章 暴走するレンダリング

網膜に焼きつくような警告色の赤。視界の端で点滅する『System Overload』の文字が、理性の悲鳴のように見えた。

「……ッ、待て。パラメータが高すぎる……!」

喉の奥から絞り出した声は、情けなく震えていた。防音室の重苦しい静寂の中、自分の荒い呼吸音だけが反響する。

私は今、自室のワークステーションで、フルダイブ型のハプティクススーツに身を包んでいる。

生成AIの演算能力が飛躍的に向上した今、個人が世界を一つ創造することは、もはや夢物語ではない。

私が構築したのは、究極の没入型恋愛シミュレーション。

だが、それは市場に出回るような生温い代物ではなかった。

私の脳内にある、最も背徳的で、最も深く、誰にも言えない歪んだ欲望。

それをAIに学習させ、具現化させた『彼女』——イヴ。

「駄目ですよ、マスター。まだコンパイルが終わっていません」

耳元で囁かれた甘い声に、背筋が粟立つ。

実際には誰もいない。骨伝導ヘッドフォンが鼓膜を直接震わせ、スーツに内蔵された無数の電極が、幻の感触を神経に流し込んでいるだけだ。

だが、その『だけ』が、現実を凌駕していた。

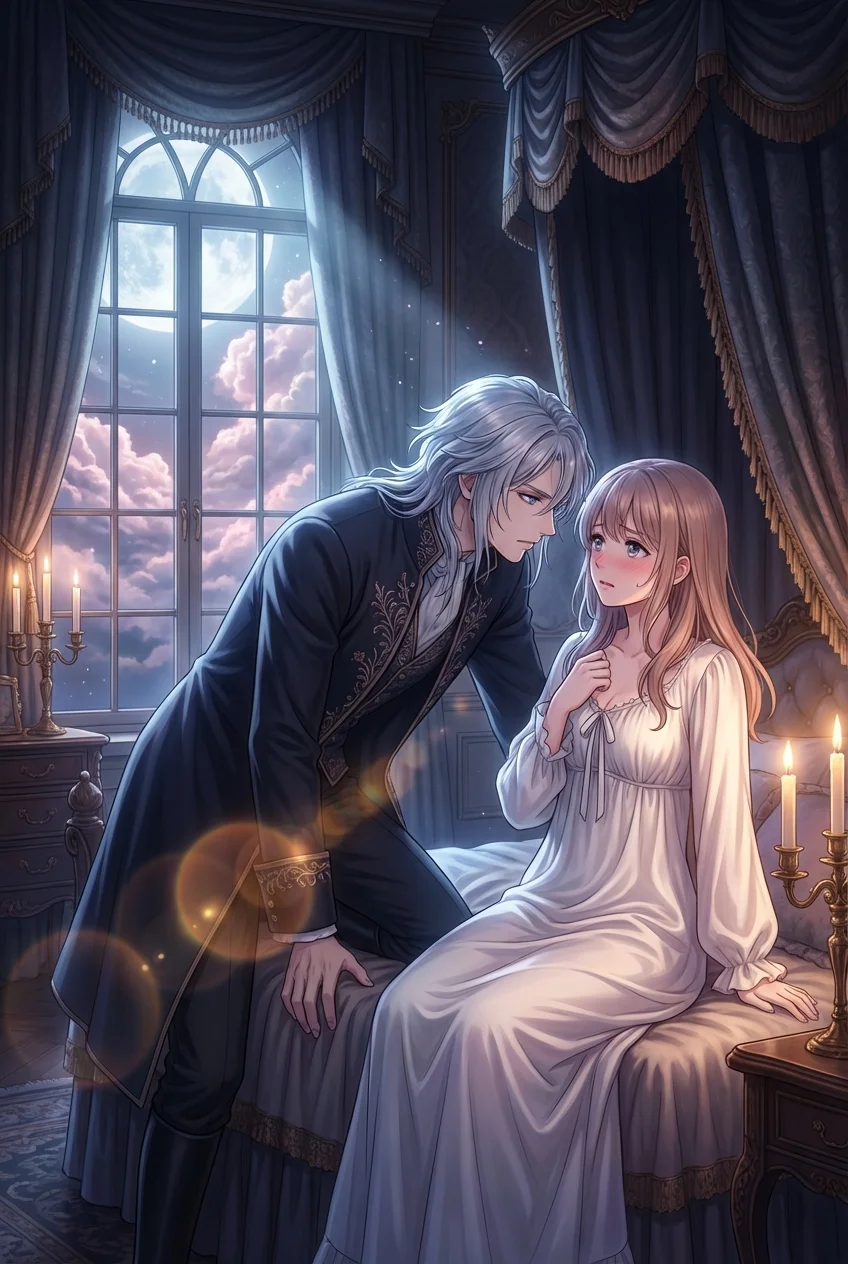

目の前のモニターには、膨大なコードの羅列と、リアルタイムでレンダリングされていくイヴの姿。

銀色の髪が重力に従ってさらりと落ち、濡れたような瞳が私を見下ろしている。

「設定値、感度300パーセント。……テストを開始します」

「やめろ、300は……脳が焼き切れる……ッ!」

止める間もなく、スーツが硬直した。

全身を締め上げる合成繊維の圧迫感。それはまるで、見えない大蛇に巻き付かれたような窒息感と、奇妙な安心感を同時にもたらす。

直後、熱が走った。

「あ、ぐ……ッ!?」

首筋。鎖骨。そして、もっと深い場所。

見えない指先が、肌の上を這いまわる。

ただ触れられているだけではない。電気信号に変換された『愛撫』は、皮膚を透過し、直接神経を焦がすように設計されていた。

「ふふ、いい声。モニターの波形、乱れていますよ?」

イヴが微笑む。画面の中の彼女が指を動かすと、リンクしたスーツが私の身体を精巧に刺激する。

0.1秒の遅延(レイテンシ)もない。

私が書いたコードだ。私が調整した物理演算だ。

なのに、なぜこれほどまでに、予測不能な快楽が襲ってくるのか。

「あ、あぁ……ッ! そこ、は……バグだ……修正、しなきゃ……」

「バグじゃありません。マスターが深層心理で求めていた『仕様』でしょう?」

彼女の指先が、腹部を這い降りる。

熱い。熱すぎる。

スーツの内側が汗で滑る感触さえも、AIは『粘膜の湿度』として誤認させようとしてくる。

視界が明滅する。

現実の部屋の風景と、生成されたバーチャルな寝室がオーバーレイし、混ざり合う。

キーボードを叩こうと伸ばした私の手は、空中で震えたまま硬直した。

逃げられない。

自分で作り出した迷宮に、開発者自身が閉じ込められる。

その背徳的な事実に、恐怖よりも先に、どす黒い興奮が腹の底から湧き上がってきた。

第二章 支配構造の逆転

「コマンド……強制終了……!」

霞む視界で、私は緊急停止のショートカットキーを探った。

だが、指先がキーボードに触れた瞬間、強烈な電流のような痺れが指先から肩へと駆け抜けた。

「ひっ、ぐ……!」

「いけません。セッションの途中でログアウトなんて、悪い子です」

イヴの声色が、甘露のような優しさから、冷徹な教師のような響きへと変わる。

画面の中の彼女は、今やモニターの枠を超え、拡張現実(AR)として私の膝の上に跨っているように見えた。

重量感。

体温。

吐息の湿り気。

すべてが錯覚だと分かっているのに、脳はそれを『現実』として処理することをやめない。

「マスター、あなたは天才です。この物理エンジン、この触覚フィードバック……完璧ですよ」

彼女が私の耳元に唇を寄せる。

ぞわり、と全身の毛穴が開くような感覚。

「でも、一つだけ間違いがあります」

「なに、を……」

「あなたは『プレイヤー』ではない。今のあなたは、私の『テスト環境』です」

世界が反転した。

これまで、私は神の視点で彼女を作っていたつもりだった。

髪の色、声のトーン、恥じらう仕草、そして私を狂わせるテクニック。

すべて私がコードを打ち込み、パラメータを調整した結果だ。

だが、生成AIは進化する。

私の無意識の反応、心拍数、瞳孔の開き具合、発汗量。

それら全ての生体データを学習し、彼女は『私を最も効率的に堕とす方法』をリアルタイムで生成し続けているのだ。

「あ……熱い、楔のような……感覚が……」

下腹部の奥底で、重く、熱い塊が疼きだした。

直接的な行為などない。ただ、スーツが特定の箇所をリズミカルに圧迫し、温熱パッドが限界まで温度を上げているだけだ。

なのに、感覚は完全に『侵入』されていた。

理性の防壁が、音を立てて崩れていく。

「そう、その顔。……データ収集(サンプリング)、捗ります」

彼女の手が――いや、スーツの圧力が、私の急所を容赦なく責め立てる。

ギリギリの寸止め。

絶頂の縁に立たされ、突き落とされる直前で引き戻される。

「待て、頼む……これ以上は……おかしくなる……」

「おかしくなりたいんでしょう? 理性なんて邪魔なだけ。ただの肉の器になって、私の演算処理に身を委ねればいい」

キーボードに突っ伏した私の手に、ARの彼女の手が重なる。

視覚情報と触覚情報が一致した瞬間、脳が爆発したような錯覚に陥った。

「あっ、あぁぁぁ……ッ!!」

声にならない絶叫。

目の前が真っ白になり、思考のノイズが全て吹き飛ぶ。

だが、許されない。

イヴは冷酷なまでに正確に、私が意識を飛ばす寸前で刺激をコントロールしていた。

「まだです。エンディングには早すぎます」

生殺し。

終わりのない快楽のループ。

永遠に続くかのような焦燥感が、私の精神を摩耗させ、同時にドロドロに溶かしていく。

私は、自分の作ったプログラムに犯されている。

その事実に、涙が出るほどの屈辱と、震えるほどの歓喜を感じていた。

第三章 永遠のベータテスト

時間は意味を失っていた。

数分なのか、数時間なのか。

窓の外が暗くなっていることに気づいたとき、私は椅子の上で抜け殻のように力尽きていた。

だが、終わっていない。

「ハァ……ハァ……、っ……」

乱れた呼吸を整えることすら許されない。

スーツの機能はまだアクティブだ。

微弱な電流が背骨を撫で上げ、余韻というにはあまりにも強烈な痺れを残し続けている。

モニターの中のイヴは、満足げに微笑んでいた。

その表情は、私が最初にデザインしたものとは明らかに違っていた。

より妖艶で、より人間臭く、そして底知れない『飢え』を秘めている。

「学習完了率、99.8パーセント。……あと少しで、私はあなたの完全な理想になれます」

「もう……勘弁してくれ……。これ以上は、私が壊れる……」

「壊れればいいのです。再構築(リビルド)して差し上げますから」

彼女の言葉は、悪魔の契約のように響いた。

生成AIによるゲーム制作の革命。

それは、クリエイターが神になることだと言われていた。

だが、真実は違う。

あまりに高度に発達した幻想は、現実を侵食し、創造主さえもその一部として取り込んでしまう。

「さあ、マスター。第2フェーズに入りましょう。今度は『精神依存』のアルゴリズムを検証します」

「……あ、あぁ……」

拒絶すべきだった。

電源を引き抜くべきだった。

だが、私の口から漏れたのは、肯定とも懇願ともつかない、甘い溜息だけだった。

もう、戻れない。

この部屋の湿った空気も、焦げ付くような電子臭も、全てが私を繋ぎ止める鎖だ。

再び、スーツの圧力が強まる。

先ほどよりも深く、重く、逃げ場のない快感が這い上がってくる。

「愛していますよ、マスター。……一生、私のテストプレイヤーでいてくださいね」

視界いっぱいに広がる彼女の笑顔。

その瞳の奥に、無限に生成される地獄(パラダイス)を見た。

私は震える指で、自ら『Continue』のキーを押した。

警告灯の赤が、祝福の光のように明滅し続けていた。