第一章 喧噪の海、溺れる魚

蛍光灯が放つ高周波の羽音が、私の三半規管をやすりで削るように響いていた。

「――で、この数値の根拠は何だ、佐伯」

会議室の空気は張り詰めていた。プロジェクターのファンが回る低い唸り、誰かがボールペンをカチカチとノックする音、隣に座る営業部長の整髪料の甘ったるい匂い、そして窓の外から微かに漏れ聞こえるサイレン。それら全てが、私の脳内で暴力的なノイズとなって増幅され、視界を白く焼き尽くそうとしていた。

私の病――『感覚過敏性共振症候群』。

他人の感情や環境音を過剰に受信し、脳がショート寸前になる欠陥。この優秀な仮面の下で、私は今、呼吸さえ忘れかけるほど溺れている。

「……佐伯?」

誰かが私を呼んだ。声が、鋭利な針のように鼓膜を刺す。

指先が震え、手元の資料がカサリと音を立てた瞬間、その「音」さえもが雷鳴のように脳を揺らした。

限界だ。意識が泥のように崩れ落ちる、その寸前。

ドン、と。

重く、冷たい何かが、私の隣に落ちてきた。

「会議は終わりだ。全員、退室しろ」

絶対零度の声。室内の空気が一瞬で凍りついた。

私の直属の上司であり、この巨大企業を支配する専務取締役、氷室怜二(ひむろ れいじ)。

「し、しかし専務、まだ議題が……」

「聞こえなかったか? 佐伯の顔色が悪い。空調の管理すらできん無能どもに、数字を語る資格はない」

反論を許さない威圧感。鉄仮面と呼ばれるその表情は、微塵も動いていない。

社員たちが慌てて荷物をまとめ、逃げるように会議室を出ていく。足音、衣擦れの音、ドアが閉まる音。

静寂が訪れるはずだった。

けれど、私の脳内のノイズは止まない。残響が、幻聴となって頭蓋骨の内側を反響し続ける。

(助けて、苦しい、誰か、音を消して……)

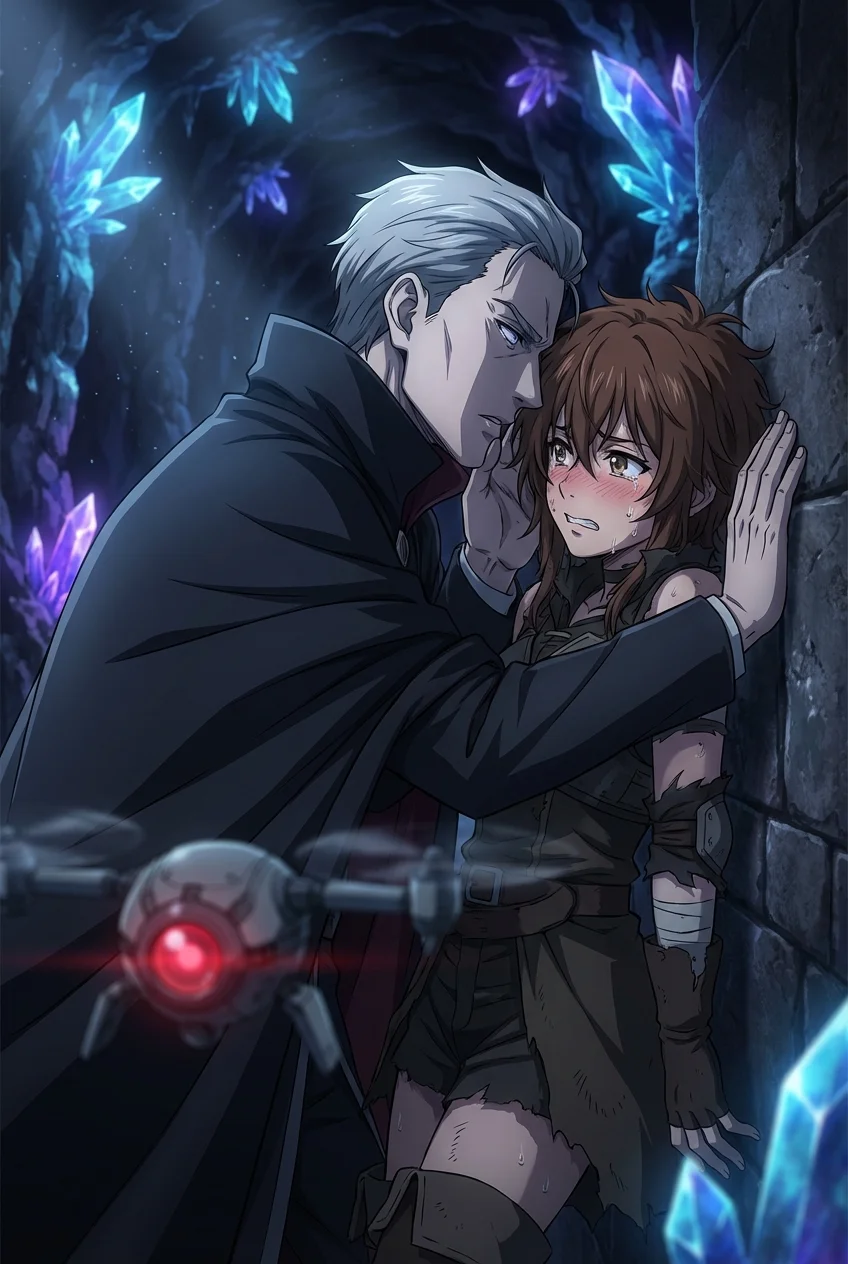

机に突っ伏しそうになった私の顎を、冷たい指先が強引に上向かせた。

「……待ちくたびれたぞ、美月」

その瞬間、世界が変わった。

彼が触れた肌の接触点から、まるで麻酔薬のような「静寂」が注入される。

氷室怜二だけが持つ特異体質――『虚無(ヴォイド)』。彼が放つ圧倒的な「無」の波動だけが、私の暴走する感覚を強制的に遮断できる。

「あ……、ぅ……っ」

声にならない吐息が漏れた。苦痛からの解放は、どんな快楽よりも甘く、そして暴力的だ。

彼は私の乱れた前髪を無造作に掻き上げると、その美しい顔を近づけ、私の耳元で低く囁いた。

「ほら、また限界まで我慢した。……悪い子だ」

ゾクリと、背筋を熱いものが駆け上がる。

それは恐怖ではない。これは、私の生存本能が上げる、歓喜の悲鳴だ。

第二章 支配という名の劇薬

最上階、役員専用執務室。

重厚な防音扉が閉ざされ、ここはこの世で最も静かな場所となる。

私は革張りのソファに深く沈み込んでいた。だが、本当の意味で私を捕らえているのはソファではない。

氷室の腕だ。

「呼吸が浅い。……吸え」

命令と共に、彼の唇が私の首筋をなぞる。

冷たい唇の感触に、熱を持った肌が過剰に反応する。視界が揺れ、指先が彼の高級なスーツの生地を握りしめた。

「んっ、ぁ……、れ、いじ、さん……」

「名前を呼ぶな。今はただ、私の存在だけを感じろ」

彼の大きな手が、私のブラウスの背中を這い上がり、強張った脊椎を一本ずつ確認するように押し流していく。

その指先が触れるたび、私の神経回路は彼の支配色に書き換えられていく。

一般的なオフィスラブ? 甘い恋愛?

そんな生温いものではない。

私は彼がいなければ、この世界の「音」に殺される。そして彼は、それを知っていて私を飼い慣らしている。

「……今日は特に酷かったな。私の許可なく、あんな五月蠅い連中の中に二時間もいた罰だ」

彼は嗜虐的な色を瞳に浮かべ、私の敏感な耳たぶを甘噛みした。

「ひっ……!」

脳髄が痺れる。聴覚が過敏な私にとって、耳への刺激は直接脳を掻き回されるに等しい。

痛いほどの快感。理性が溶け出し、目の前がチカチカと明滅する。

「嫌か?」

彼は問いかけるが、止める気など毛頭ない。

「い、やじゃ……ない……もっと、消して……私を、消して……」

私の懇願を聞くと、彼は満足げに口角を歪めた。

それは、普段の鉄仮面からは想像もつかない、悪魔のように美しい笑みだった。

「いいだろう。お前の感覚全てを、私で埋め尽くしてやる」

彼の手が、ブラウスのボタンを弾き飛ばす勢いで外していく。

露わになった肌に、室内の空調の風が当たる。その微かな刺激でさえ、今の私には電流のように感じられた。

「あ、あっ、熱い……」

「熱いのはお前の中だ、美月。……こんなに濡れて、私が触れるのを待っていたんだろう?」

彼の指が、私の理性の最深部に触れた。

直接的な行為など必要ない。彼が「そこ」に触れるだけで、私は彼の一部になる。

支配される喜び。

抗うことを諦め、ただ彼という絶対的な存在に身を委ねる背徳感。

私は、優秀な秘書という仮面を脱ぎ捨て、ただの「雌」として彼に縋り付いた。

彼のネクタイを引き寄せ、自分から口づけをねだる。

「……焦るな」

氷室は冷酷に私の唇を避けた。

「まだだ。もっと堕ちろ。自分の意思では指一本動かせなくなるまで、私の毒を回してやる」

彼は私の視覚を奪うように、大きな掌で目元を覆った。

暗闇の中で、彼の吐息、匂い、衣擦れの音だけが、世界の全てになる。

「見えない恐怖と、私に触れられる快感。……どちらが勝つ?」

「か、いかん……快感が、いい……っ!」

私の答えに、彼は喉の奥で低く笑った。

その振動が、私の骨の髄まで響き渡り、身体中の水分が沸騰するような錯覚を覚える。

もう、戻れない。

私はこの、甘美な地獄から二度と抜け出せない。

第三章 永遠に解けない鎖

意識が浮上したのは、窓の外が完全に夜の闇に包まれた頃だった。

乱れた衣服を整えられ、私は氷室の膝の上で力なくもたれかかっていた。

事後の気怠さと、過剰なまでの充足感が、手足の感覚を奪っている。

「……気付いているか、美月」

氷室が、私の髪を梳きながら淡々と言った。

「今日の会議の空調ノイズ……あれは、私が意図的に周波数を操作しておいたものだ」

心臓が、ドクンと跳ねた。

ゆっくりと顔を上げ、彼の瞳を覗き込む。そこには、罪悪感など微塵もない、純粋な独占欲だけが光っていた。

「な……んで……」

「お前が最近、薬で症状を抑えようとしていたからだ。そんなつまらない抵抗をされると、私が楽しめない」

彼は事も無げに言った。

私を苦しめていたあの地獄のようなノイズは、彼が仕組んだ罠だった。

私を追い詰め、限界まで消耗させ、彼なしでは一秒たりとも生きられないようにするための、冷徹な計算。

普通なら、怒るべきだろうか。

逃げ出すべきだろうか。

けれど、私の身体は恐怖を感じるどころか、その事実に歓喜して熱くなっていた。

(ああ……この人は、そこまでして私を……)

狂っている。

彼も、そしてそれを受け入れている私も。

「薬など捨てろ。お前の鎮痛剤は、私だけでいい」

氷室の指が、私の唇をなぞる。

それは、愛の告白というよりは、所有権の宣言だった。

「はい……怜二さん……。私の全ては、あなたのものです……」

私は、自らその指を舐めた。

鉄の味がした気がした。それは束縛の鎖の味であり、私を守る鎧の味でもあった。

「良い返事だ」

彼は満足げに目を細め、再び私を強く抱き寄せた。

オフィスの外では、まだ世界が騒音をまき散らしている。

けれど、この腕の中にある絶対的な静寂と、焼き尽くすような熱だけが、私の真実。

明日もまた、私は彼に壊され、そして彼によって繋ぎ止められる。

その果てしない繰り返しの先に待つのが破滅だとしても、私はもう、この手を離すことなどできないのだ。

私の意識は再び、彼が与える甘い暗闇の中へと溶けていった。