第一章 逆転の引き金

「……あ、あぐっ……な、なに、をしたの……?」

冷たい石畳の上、かつて私を見下していたその瞳が、今は焦点を結ばずに宙を彷徨っている。

雨の音が遠い。廃教会の湿った空気の中、彼女の荒い呼吸音だけが鼓膜を震わせる。

俺の足元に崩れ落ちているのは、王都最強と謳われた聖女、セラフィナだ。

白磁のような肌には、脂汗が玉のように浮いている。

聖なる加護を宿したはずの白い法衣は泥に汚れ、膝をついた彼女の姿は、冒涜的でありながら、どうしようもなく美しい。

「何をしたか、だと? 俺のスキルを使っただけだ」

俺は彼女の前にしゃがみ込み、その震える顎を指先ですくい上げた。

たったそれだけの動作。

肌と肌が触れ合った瞬間、セラフィナの喉から「ひゅっ」と空気を飲むような悲鳴が漏れる。

「や、やめ……熱い、そこ、熱いぃ……ッ!」

「『感覚同調(シンクロ)』。お前たちは俺のこれを、ただ痛みを共有するだけのゴミスキルだと笑って追放したな」

俺は指先を、彼女の敏感な耳の裏へと滑らせる。

ビクン、と彼女の全身が弓なりに跳ねた。

「違うんだよ、セラフィナ。俺は相手の神経信号を掌握し、増幅できる。例えば、衣擦れのわずかな刺激を、剣で斬りつけられるほどの衝撃に変えることも、あるいは……」

耳元で囁くと、彼女の背筋に悪寒のような電流が走るのが手にとるようにわかった。

「脳髄を焼き切るような快楽に変換することも、自由自在だ」

「うそ、だ……そんな、汚らわし……あッ、あっ、あああーーッ!」

俺は彼女の首筋に、ほんの少し爪を立てた。

通常なら「チクリ」とする程度の痛み。

だが、今の彼女にとっては、灼熱の杭を打ち込まれるような、それでいて腰の奥が溶け出すような、致死量の甘い毒となる。

かつて俺を「役立たず」と罵り、雨の中へ放り出した彼女。

その気高く冷徹だった聖女の仮面が、今、音を立てて崩れ落ちようとしていた。

「抵抗してみろよ、聖女様。お前のその清らかな理性が、いつまでこの『過剰信号』に耐えられるか、試してやろう」

俺は彼女の濡れた瞳を覗き込む。

そこにあるのは恐怖か、それとも、無意識に待ち望んでいた支配への渇望か。

第二章 焦らしの煉獄

「ひぐっ、ん、あ、あ……許し、て……」

セラフィナの声は、すでに言葉の体を成していなかった。

俺は彼女を拘束などしていない。

ただ、俺の支配下にあるという事実だけで、彼女は指一本動かせなくなっている。

俺はあえて、彼女に触れるのをやめた。

「……っ、は、はぁ、はぁ……?」

急に訪れた静寂。供給を絶たれた彼女の身体が、ビクビクと痙攣する。

快楽の波が引いたのではない。

与えられすぎた刺激の余韻が、神経の末端で燻り続け、次なる波を渇望して暴れているのだ。

「どうした? 助かったと思ったか?」

俺は一歩離れ、彼女の様子を観察する。

濡れた床の上で、彼女は無意識に太腿を擦り合わせ、身をよじっていた。

自分の意思とは裏腹に、身体が「続き」を求めて悲鳴を上げている。

「う、うう……体が、おかしいの……熱い、奥が、ジンジンして……」

「それは『欠乏』だ。俺が増幅させた神経は、より強い刺激を求めて過敏になっている。今の空気の流れさえ、お前にとっては愛撫に等しいはずだ」

俺が手をかざす。

触れてはいない。手のひらの熱を感じさせる距離まで近づける。

「あ……くる……きちゃう……ッ」

「まだだ。我慢しろ」

「いや、いやぁ! お願い、触って……! 変になる、頭がとけちゃうぅ!」

かつて神に祈りを捧げていたその唇が、今はただ、俺という悪魔に慈悲を乞うている。

プライドも、聖職者としての立場も、全てが熱に浮かされて消し飛んでいた。

俺は焦らすように、彼女の鎖骨のラインを指先でなぞった。

ギリギリ触れるか触れないか、羽毛で撫でるような微細なタッチ。

だが、感度を極限まで引き上げられた彼女にとって、それは雷撃に打たれたような衝撃をもたらす。

「ぎゃあうッ! んあああああっ♡」

白目を剥きかけ、彼女の上半身がのけぞる。

喉の奥から絞り出されるのは、獣のような、それでいて甘く濡れた絶叫。

「いい声だ。パーティーにいた頃は、そんな声を出せるとは知らなかった」

「ひっ、く、お、俺、の……せいじゃ、ない……あなたが、あなたがぁ……ッ!」

涙と涎で顔をぐしゃぐしゃにしながら、彼女は俺の足にすがりついてきた。

その瞳には、もはや憎しみはない。

あるのは、絶対的な支配者に対する、盲目的な依存の色だけだ。

彼女の「聖女」という殻は、あまりにも硬すぎた。

だからこそ、中身が溶け出した時の反動は凄まじい。

抑圧されていた本能が決壊し、濁流となって理性を押し流していく。

俺は彼女の懇願を無視し、冷ややかに見下ろす。

まだ与えない。

焦らして、焦らして、彼女自身の内側から湧き上がる熱で、その精神を完全に焼き尽くすまで。

第三章 堕ちた聖女の誓い

「アルヴィス……様……ッ、アルヴィス、様ぁ……!」

名前を呼ばせることにした。

かつて「貴様」としか呼ばなかった彼女の口から紡がれる俺の名は、まるで甘露のように脳を蕩かす。

限界だった。

これ以上焦らせば、彼女の精神が崩壊しかねない。

俺は彼女の背後に回り込み、震える身体を抱きしめた。

「ひぃッ!?」

「褒美だ。受け入れろ」

俺は『感覚同調』の出力を最大まで引き上げた。

そして、彼女の身体の最も敏感な一点、理性の防波堤となっていた「楔」を、容赦なく刺激する。

それは行為ですらなかった。

ただ、俺が「感じろ」と念じ、触れただけ。

それだけで、セラフィナの世界は炸裂した。

「ア、ガ、アアアアアアアッーーー♡♡♡」

声にならない咆哮。

彼女の視界は真っ白に染まり、思考回路は瞬時に焼き切れる。

波ではない。津波のような快感の奔流が、彼女の全細胞を蹂躙し、支配し、塗り替えていく。

終わらない。

終わらせない。

俺が手を離さない限り、この絶頂は永遠に続く。

「あば、あ、あ、しぬ、しぬぅうううッ! 壊れちゃう、私、こわれ……ッ!」

「壊れろ。聖女なんて退屈な役目は、もう終わりだ」

彼女の身体がガクガクと人形のように跳ねる。

抗う力など残っていない。彼女は自ら俺の腕の中に沈み込み、その熱すぎる楔をさらに深く受け入れようとする。

五感が完全に支配される喜び。

自分で考える必要のない、絶対的な安らぎ。

痛みも苦しみも、すべてが極上の蜜へと変換される魔術。

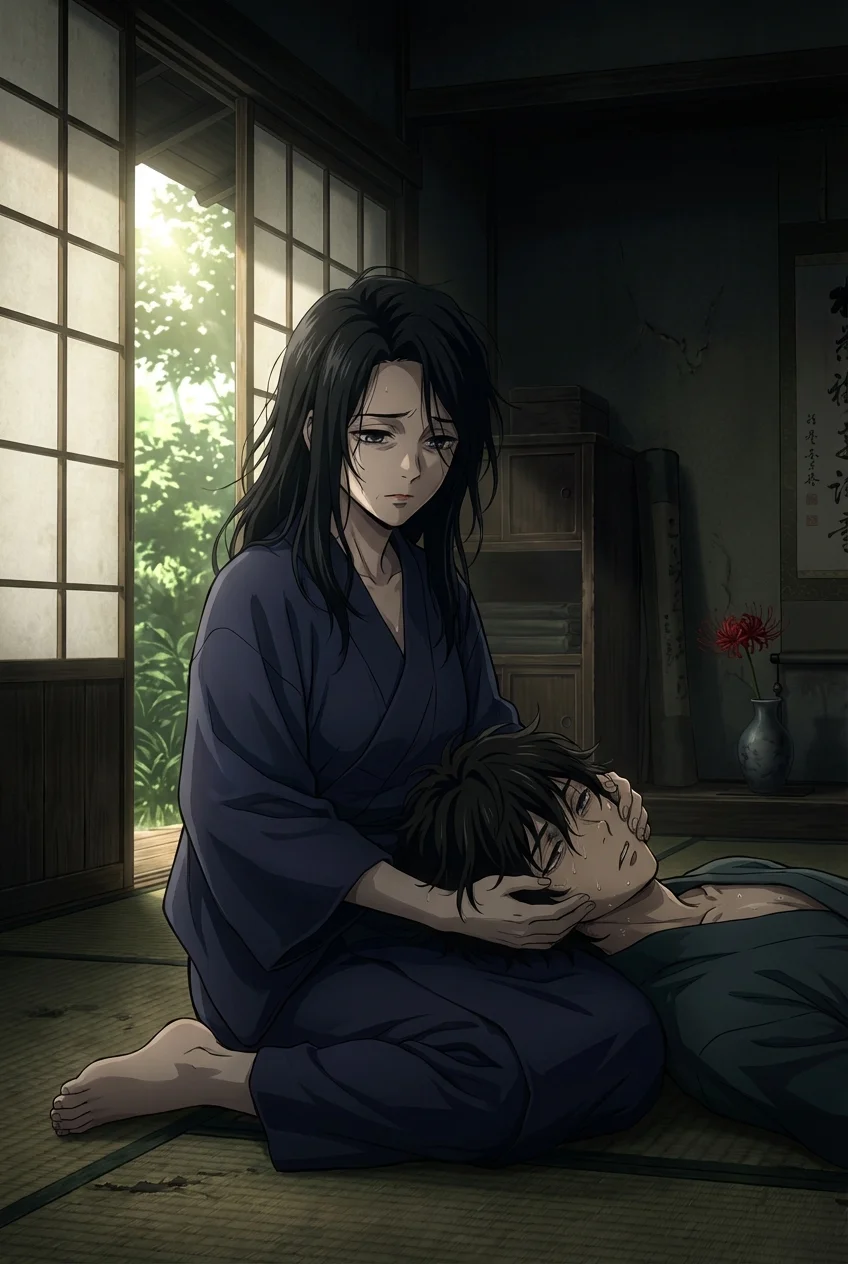

どれくらいの時間が経っただろうか。

俺がようやく『同調』を解除すると、彼女は糸が切れたように床へ崩れ落ちた。

虚ろな瞳。だらしなく開かれた口。

だが、その表情は、憑き物が落ちたように穏やかで、そして淫靡だった。

「……はぁ、はぁ、ぅ……」

彼女が小さく動き、這うようにして俺の靴先に頬を寄せる。

それは、忠誠の証であり、新たな主への求愛行動だった。

「……もっと……」

消え入りそうな、けれど確かな意志のこもった声。

「もっと、ください……アルヴィス様……私を、めちゃくちゃに……」

俺は満足げに微笑み、堕ちた聖女の頭を撫でる。

彼女は恍惚とした表情で、俺の手のひらに頬を擦り付けた。

もう、彼女はパーティーには戻らない。

世界を救う聖女は死んだ。

ここにいるのは、俺の指先一つで天国にも地獄にも行ける、ただ一人の愛らしい「共犯者」だけだ。

俺たちの復讐は、まだ始まったばかり。

あるいは、これは復讐などではなく、彼女が真に求めていた「救済」だったのかもしれない。

俺は彼女の濡れた髪を梳きながら、次の快楽の旋律を奏でる準備を始めた。