梅雨が明けたばかりだというのに、鎌倉の谷戸(やと)に建つこの日本家屋は、湿気をたっぷりと含んだ重たい空気に包まれていた。

庭の木々からは、耳鳴りのような蝉の声が降り注いでいる。ミンミン、ジジジ、カナカナ……。その不協和音は、私の思考を少しずつ、しかし確実に狂わせていくようだった。

「美咲さん、麦茶……もらってもいい?」

縁側の向こうから聞こえた声に、私は生け花の手を止めた。鋏(はさみ)の冷たい感触が指に残っている。

振り返ると、そこに遥人(はると)が立っていた。二十一歳。大学の夏休みを利用して、私の夫の書斎整理のアルバイトに来ている、夫の甥だ。

汗ばんだTシャツが、若々しく引き締まった彼の胸板に張り付いている。首筋を伝う汗の滴が、午後の光を浴びて真珠のように光った。

「ええ、冷蔵庫に入っているわ。好きに出して」

「ありがとう。……美咲さん、顔色が悪いよ。この家、エアコンの効きが悪いから」

遥人は屈託のない笑みを浮かべて、私のそばへと歩み寄ってくる。彼が近づくにつれて、若草のような、あるいは雨上がりの土のような、青臭くも甘美な匂いが漂ってきた。

夫は仕事で海外へ発ち、この広い屋敷には今、私と遥人の二人しかいない。

二十歳近く年が離れた、夫の親族。触れてはいけない存在。けれど、その禁忌こそが、私の乾いた心の奥底にある導火線に火をつけていた。

私の夫は、私を妻としてではなく、この旧家を飾る「美しい調度品」として扱った。私の感情、私の肉体、私の熱。それらは全て、礼儀作法と着物の帯の下に押し殺すことを強要された。

だからだろうか。遥人の、その無防備で脈動する「生」そのもののような肉体を見ると、私は自分が人間であることを思い出そうとするかのように、喉が渇くのだ。

「……遥人くん」

「ん?」

気づけば、私は彼の手首を掴んでいた。熱い。火傷しそうなほどの体温。

遥人は驚いたように目を丸くしたが、その瞳の奥には、怯えとは違う、奇妙な好奇の色が揺らめいていた。彼は知っているのだ。私が彼を見る目が、叔母のそれではないことを。

「汗……拭いてあげる」

私はハンカチではなく、自分の指先で彼の喉仏をなぞった。汗が指に絡みつく。粘度を帯びた、雄の分泌液。

蝉時雨が、一層激しくなった気がした。世界が音の洪水に沈んでいく。

「美咲さん……叔父さんが帰ってくるまで、あと一週間だね」

「……そうね」

「一週間しかない、とも言える」

遥人の声が低く、耳元で響いた。彼は私の指を避けようともせず、むしろその頬を寄せてきた。試されている。この若く美しい獣に、私は狩られるのを待っているのだろうか。いいえ、違う。

私は彼を、手に入れたいのだ。この瞬間を、永遠に。

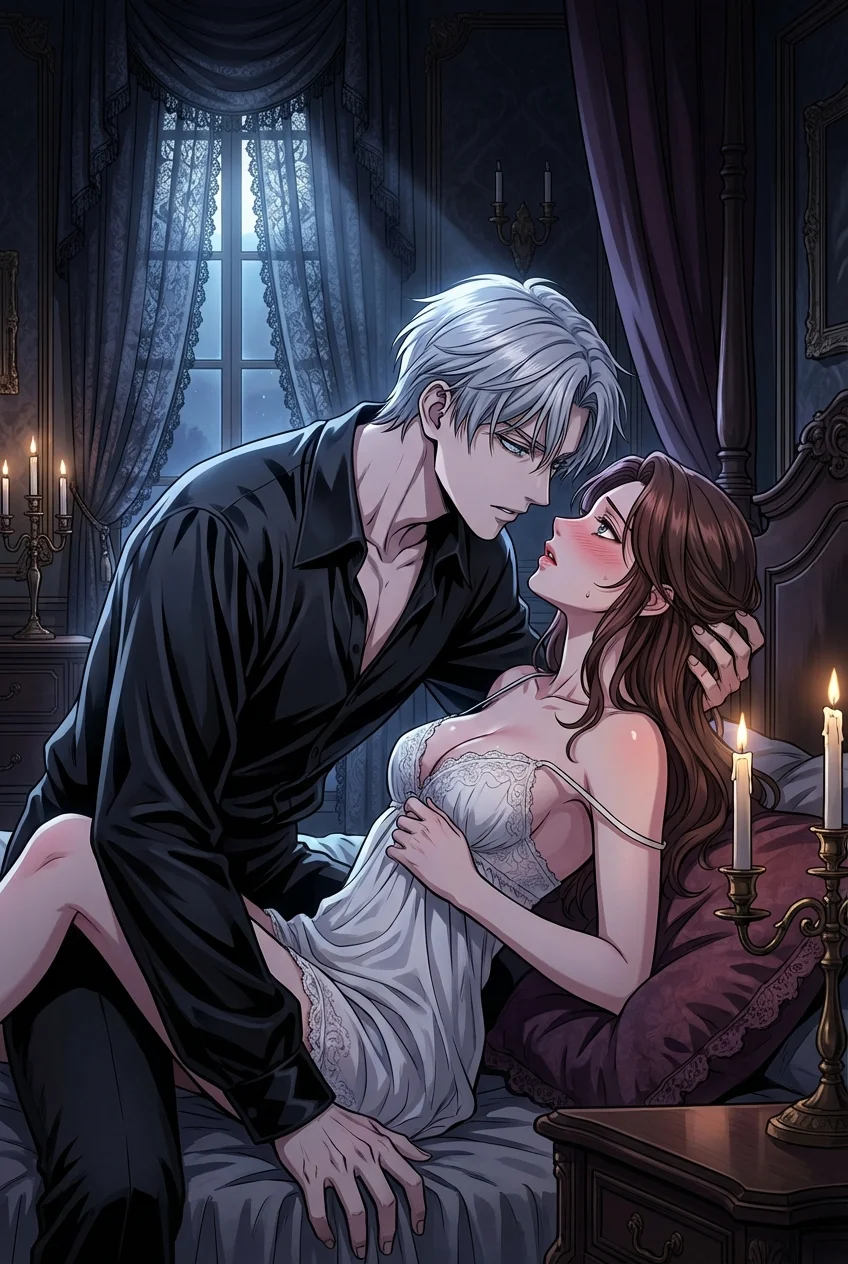

次の瞬間、私たちの唇は重なっていた。理性の糸が切れる音などしなかった。それはもっと静かで、泥のような崩壊だった。

畳の上に倒れ込むと、井草の匂いと彼の汗の匂いが混ざり合い、強烈な芳香となって脳髄を痺れさせた。彼の不慣れで貪欲な舌が、私の口内を蹂躙する。私は十年以上忘れていた、身体の奥が疼く感覚に震えた。

遥人の指が、私の着物の合わせ目から侵入してくる。熱い指先が、白磁のように冷え切っていた私の肌を染め上げていく。

「美咲さん、綺麗だ……本当に、綺麗だ」

彼はうわごとのように繰り返す。その言葉は、私への愛の囁きか、それとも禁忌を犯す自分自身への陶酔か。

私は彼を抱きしめながら、ふと、床の間に飾られた昆虫標本のことを考えていた。夫の趣味である、美しい蝶の標本。ガラスケースの中で、永遠にその美しさを留めたまま、死んでいる蝶。

(遥人くんも、あんな風になれたらいいのに)

思考の片隅で、冷徹な狂気が鎌首をもたげる。

彼は若く、いずれ変わっていく。就職し、恋人を持ち、家庭を持ち、老いていく。私の知らない場所で、私の知らない誰かのものになる。

そんなことは許せない。この美しい肌も、情熱的な瞳も、私に注がれる欲望も、すべてこの瞬間のまま止めてしまいたい。

交わりは激しく、そして哀しいほどに快楽的だった。背徳感というスパイスは、どんな媚薬よりも私たちを狂わせた。

彼が私の奥で果てた時、私は彼の背中に爪を立て、赤い三日月を刻みつけた。私の所有印。消えることのない傷跡になればいいと願いながら。

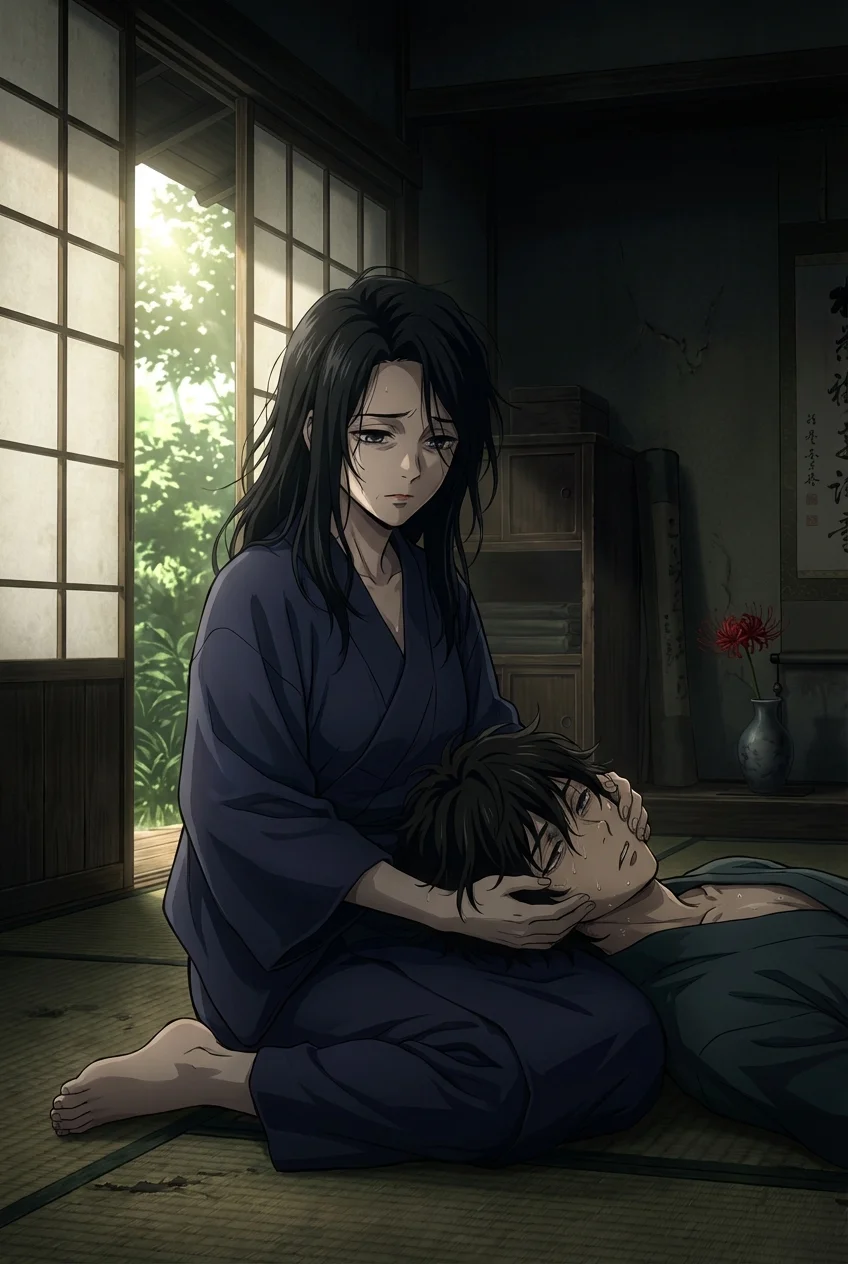

事後、気怠い沈黙の中で、遥人は私の胸に顔を埋めていた。

「……戻りたくないな、現実になんて」

彼の呟きに、私は優しく髪を梳いた。

「戻らなくていいのよ」

「え?」

「ここが現実。外の世界なんて、幻だと思えばいい」

その夜から、私たちの生活は一変した。食事の時間以外は、ほとんど布団の中で過ごした。昼夜の感覚は曖昧になり、ただ蝉の声だけが時間の経過を告げていた。

私は食事に、夫が不眠症のために処方されていた睡眠導入剤を、ほんの少しずつ混ぜるようになった。

遥人を眠らせ、その無防備な寝顔を眺めるためだ。眠っている彼は、標本のように静かで、美しく、そして完全に私のものだった。

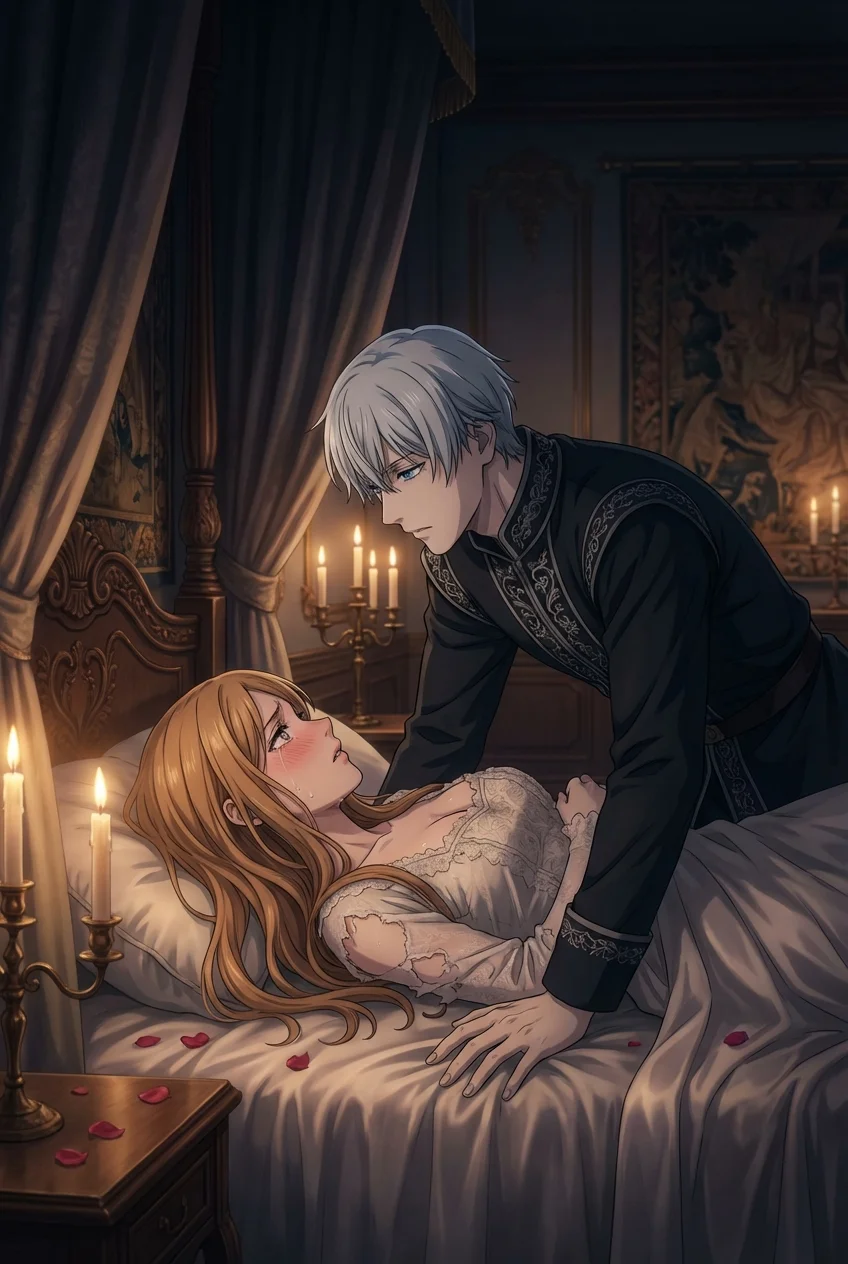

三日目が過ぎた頃、遥人の様子が少しおかしくなり始めた。

常にぼんやりとして、私の姿が見えないと子供のように不安がるようになったのだ。

「美咲さん、どこにも行かないで。僕を置いていかないで」

彼は私の着物の裾を握りしめて懇願する。その瞳からは、当初の理知的な光が失われ、代わりに濁った依存の色が浮かんでいた。

私はゾクゾクするような歓喜を覚えた。壊れていく。彼が、私の望む形に。

「大丈夫よ、遥人。私はここにいるわ。ずっと、ずっと一緒よ」

私は彼に口移しで水を含ませる。薬の溶けた水を。

五日目。外は激しい夕立だった。

雷鳴が轟く中、遥人は狂ったように私を求めた。これまでのどの行為よりも暴力的で、必死だった。まるで、自らの存在を私の体に刻みつけようとするかのように。

「愛してる、愛してる、おかしくなるくらい愛してる」

彼の言葉は、もはや意味を成さない呪文のようだった。

私は彼の首に手を回し、その頚動脈の拍動を感じながら、暗い愉悦に浸っていた。

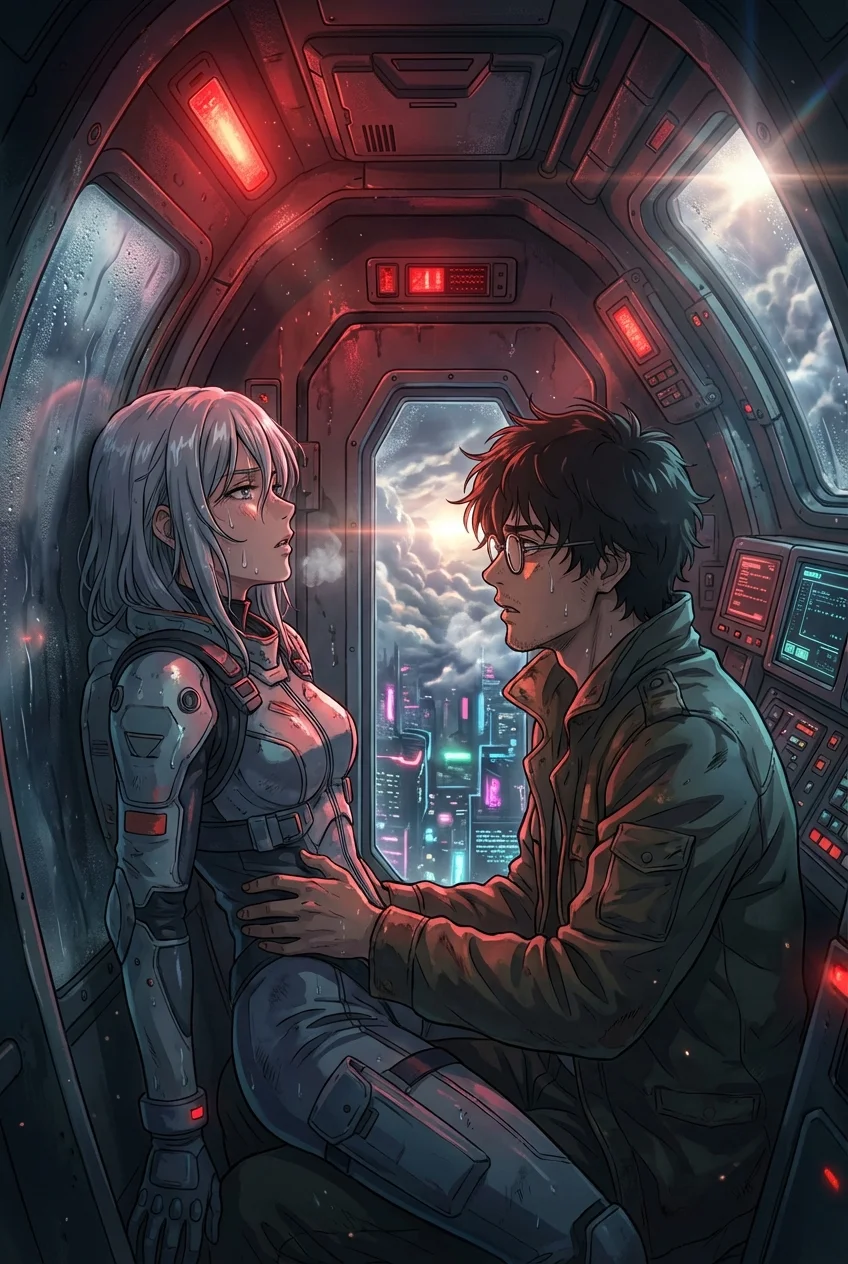

夫が帰国するまであと二日。だが、夫が帰ってきた時、ここに「正常な」人間は一人もいないだろう。

私は密かに、蔵の鍵を用意していた。この屋敷の裏手にある、分厚い扉の土蔵。

そこなら、蝉の声も届かない。光も届かない。夫の目も届かない。

私たちだけの、完全な檻。

「遥人、いい場所があるの。もっと涼しくて、静かな場所」

汗に濡れた彼の髪を撫でながら、私は耳元で囁く。

「そこに行けば、もう誰も私たちを邪魔しない。時計も、カレンダーもいらないの」

遥人は虚ろな目で私を見上げた。薬の影響か、それとも連日の情事による消耗か、彼の意識は現実と夢の狭間を彷徨っているようだった。

「……美咲さんがいるなら、どこでもいい」

その言葉こそ、私が待ち望んでいた「同意」だった。

翌朝、夫からの国際電話が留守番電話に入っていたが、私はそれを無視して電源コードを抜いた。

必要な荷物と、水と食料、そして残りの薬を持って、私たちは蔵へと向かった。

重い扉が開くと、ひやりとした冷気と、古い紙や埃の匂いがした。それは墓場の匂いに似ていたが、今の私には天国への入り口の香りに思えた。

中に布団を敷き、行燈(あんどん)を一つだけ灯す。

薄暗い空間に、遥人の白い肌がぼんやりと浮かび上がる。彼はもう、ここから出ることを望まないだろう。私がそう仕向けたのだから。

「美咲さん……暗いね」

「ええ。でも、目が慣れれば見えるわ。私だけを見ていればいいの」

扉を閉めると、重厚な音が響き、外界の音が完全に遮断された。

あの耳障りな蝉時雨さえも、もう聞こえない。

静寂。完全なる静寂。

私は遥人の隣に横たわり、彼を抱きしめた。彼は私の胸に顔を埋め、赤子のように安らかな息を吐き始めた。

これでいい。彼は私の蝶。ガラスケースの中ではなく、この暗闇という檻の中で、永遠に私のものとして生き続ける。

夫が帰ってきて、この扉を開ける時のことを想像すると、口元に笑みがこぼれた。

その時、彼は何を見るだろう。

絡み合ったまま痩せ衰えた二つの肉体か。それとも、常軌を逸した愛の成れの果てか。

どちらにせよ、その時私たちは、もう誰の声も届かない場所にいる。

私は行燈の火を吹き消した。

闇の中で、遥人の心臓の音だけが、私の世界のリズムになった。

私の狂気は、この深い闇の中でこそ、正気として輝くのだ。

さようなら、太陽。さようなら、倫理。

ここは私たちの、永遠の繭(まゆ)なのだから。