第一章 嘘と甘いリボン

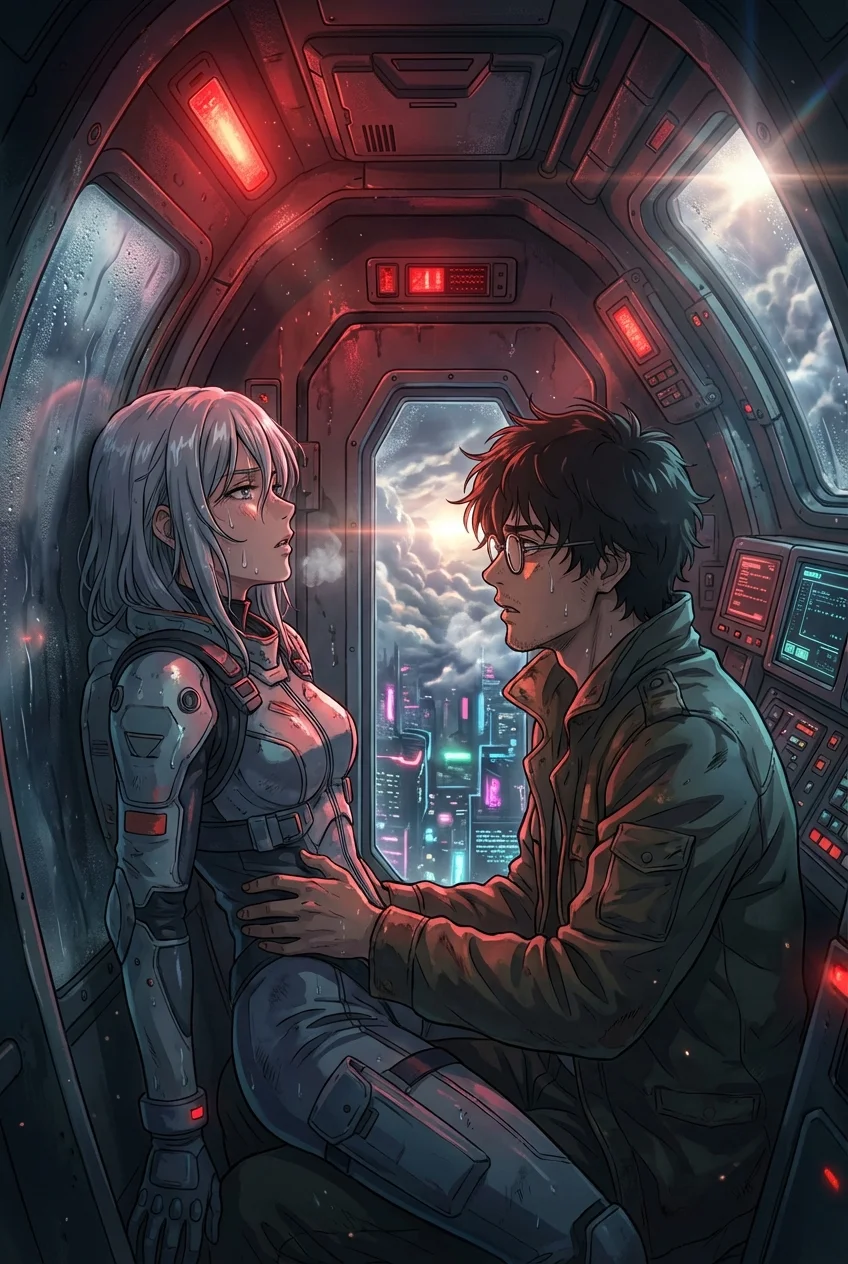

夜が、世界を塗り潰す。

窓の外。

行き交う人々は皆、白磁や革の仮面を顔に張り付かせている。

表情のない街。

けれど、風に乗って運ばれてくる匂いは雄弁だ。

すれ違う男女から立ち上る、腐った蜜柑のような情欲。

路地裏の男から漂う、濡れた犬のような殺意。

ここは、誰もが素顔を隠すことで、逆に本性を垂れ流す街。

私は鏡の前で、冷たい陶器を頬に押し当てた。

カチリ、と留め具が鳴る。

これで私も、ただの「女」という記号になれる。

コン、コン。

扉を叩く音。

時計を見るまでもない。

「……開いているわ」

錠を外すと、夜気と共にひとりの男が滑り込んできた。

口元だけを覆う、黒いベルベットの仮面。

濡れた夜の匂いに混じり、彼からはいつも、不思議な香りがする。

「天音」

名を呼ばれただけで、鼓膜の奥が痺れた。

低いバリトン。

彼は無言で距離を詰め、私の手首を掴む。

「今夜も、君に溺れに来た」

彼の指が、私の手首に黒い絹のリボンを這わせる。

するり、と蛇のように。

きつく締め上げられる感触。

うっ血して脈打つ血管が、リボンという境界線を訴える。

痛い。

けれど、その痛みが私をこの世界に繋ぎ止めてくれる。

拘束されているのではない。

私が「私」でいるための輪郭を、彼がなぞってくれているのだ。

「……嘘つき」

私は彼の胸板に指を這わせながら、吐き捨てた。

「嘘?」

彼は私の耳朶を甘噛みし、熱い息を吹き込む。

「僕のこの熱が、君には嘘に感じるのかい?」

言葉は、砂糖菓子のように甘い。

けれど、私の鼻腔を突き刺すのは、まったく別の臭気だった。

泥水に浸かった古新聞。

そして、錆びついた鉄のような、苦い匂い。

言葉と匂いが、あまりに乖離している。

彼の口が愛を囁くたび、その不快な匂いは濃くなり、私の喉を焼く。

「ええ、嘘よ。あなたの匂いは、まるで雨の日の廃棄場だわ」

「ひどい言い草だ」

彼は喉の奥で笑い、私の腰を強く引き寄せた。

「なら、確かめてごらん。この鼓動まで偽物かどうか」

押し付けられた胸。

シャツ越しに伝わる体温は、火傷しそうなほど高い。

焦げた砂糖のような、焦燥の香りが鼻を突く。

これは本物だ。

彼は何かに飢えている。

私にか。それとも、私を通して見る別の幻影にか。

「……いけないわ。仮面には、触れないで」

彼の手が私の陶器の縁にかかり、私は反射的に身を強張らせる。

「見たいんだ。君の瞳の奥にある、本当の色を」

「ルール違反よ」

「夜は、禁忌を犯すためにある」

仮面の下、剥き出しの顎先を、彼が荒々しく吸い上げた。

痺れるような甘美さが、思考を白く染めていく。

嘘の匂いが充満しているのに、どうしてこんなにも安らぐのだろう。

手首の黒いリボンが、命綱のように私を支えていた。

第二章 盲点の香り

その夜、彼が持参したのは銀色の仮面だった。

見る角度によって、笑っているようにも、泣いているようにも見える奇妙な造形。

「今日は、とても静かね」

私は彼に背を向け、窓の外を見ていた。

彼が近づいてくる気配がする。

いつもなら、この距離に入れば、彼特有の「嘘の匂い」が漂ってくるはずだった。

けれど。

彼が後ろから私を抱きしめた瞬間。

世界が、真空になった。

「……え?」

音が消えたのではない。

匂いが、消えたのだ。

あの不快な泥水の臭いも、焦げた砂糖の香りも。

彼を包んでいたすべての色彩が消失し、透明な無臭の空間に放り出されたような感覚。

「どうしたの? 天音」

彼は私の首筋に顔を埋める。

温かい吐息がかかる。

肌の触れ合う感触はこんなにも鮮明なのに、嗅覚だけが彼を捉えられない。

不安で、目眩がした。

まるで、底の見えない白い穴に落ちていくような恐怖。

あるいは、母親の胎内に戻ったような、絶対的な安らぎ。

「……なんでもないわ。ただ、少し……」

私は震える手で、彼の手を握り返した。

まさか。

そんなはずはない。

私が心を閉ざし、この街へ逃げ込む原因となった、あの「盲点」。

心を許し、魂ごと預けてしまった相手の嘘だけは、決して嗅ぎ分けられないという呪い。

あの時と同じ。

何も匂わない。

ただ、圧倒的な「無」があるだけ。

「震えているね」

銀色の仮面が、こめかみに冷たく触れる。

「怖いのかい? 僕が」

「……怖くなんてない」

強がりを言う私の唇を、彼が指で塞ぐ。

「言葉はいらない。ただ、感じてくれればいい」

彼の指が、私のリボンを解く。

拘束が解けた手首に、彼が口づけを落とす。

その優しさが、私をさらに深い真空へと引きずり込んでいく。

疑ってはいけない。

この「無臭」こそが、彼が私にとって特別な存在になった証なのだから。

私は彼の方へ向き直り、その背中に腕を回した。

温かい。

この温もりだけは、信じてもいいのだろうか。

「天音……愛している」

彼が囁いた、その時だった。

真空が破れた。

強烈な腐臭が、爆発したように鼻腔を襲った。

熟れすぎた果実が腐り落ち、その中から毒虫が這い出してくるような、甘くねっとりとした死の香り。

それは「愛」の匂いではない。

もっと粘着質な、底知れない「執着」と「代償」の匂い。

「嘘……っ」

私は彼を突き飛ばそうとした。

しかし、解かれたはずのリボンが幻のように絡みつき、身体が動かない。

「嘘じゃない。これだけは」

彼は私を逃がさない。

仮面の奥の瞳が、暗い熱を帯びて私を射抜く。

心臓が早鐘を打つ。

この匂い。

記憶の蓋を無理やりこじ開ける、この暴力的な香り。

私は、これを知っている。

第三章 夜明けの断罪

雷鳴が、夜を引き裂いた。

青白い閃光が、部屋の中を瞬きのように照らし出す。

彼はベッドの傍らに立ち尽くしていた。

その指が、ゆっくりと銀色の仮面に掛かる。

「今夜で、最後だ」

彼の声から、あの艶やかな湿り気が消えていた。

まるで枯れ木のような響き。

「やめて……外さないで」

私はシーツを握りしめ、懇願した。

予感がする。

見てはいけない。

その下の真実を暴けば、もう二度と、あの甘い夜には戻れない。

「君はもう、気づいているはずだ」

「気づいてない! 何も知らない!」

「いいや、君のその顔が語っている」

彼は静かに首を振ると、留め具を外した。

銀色の仮面が、音もなくカーペットに落ちる。

露わになった素顔。

雷光が、その顔を白く浮かび上がらせた。

「……あ、なた……」

呼吸が止まる。

見間違うはずもない。

かつて私を愛し、私の全てを奪い尽くし、そしてボロ雑巾のように捨て去った男。

私がこの街に逃げ込む元凶となった、かつての恋人。

「久しぶりだね、天音」

彼は、泣き出しそうな顔で笑った。

その瞬間。

鼻腔を蹂躙したのは、鮮血の匂いだった。

鉄錆。

古びた血。

そして、焼け焦げた紙のような、取り返しのつかない罪悪感の匂い。

あまりの激臭に、私は吐き気を催して口元を覆う。

「なぜ……どうして、あなたがここに」

「償いたかった」

彼は一歩、私に近づく。

「君を傷つけた報いを、ずっと探していた。君がこの仮面の街にいると知って……僕は顔を隠し、別人として君に近づくしかなかった」

「償い? これが?」

喉の奥から、乾いた笑いがこみ上げる。

「毎晩、違う仮面をつけて、甘い言葉で私を惑わせることが? また私を騙して、笑いものにするつもりだったの?」

「違う! 君に……もう一度、触れたかったんだ」

彼の匂いが変わる。

鉄錆の匂いの中に、混じりけのない「絶望」が滲み出す。

「素顔の僕では、君は決して許さない。だから仮面が必要だった。君の髪に触れ、体温を感じるには、僕は『彼』でなければならなかったんだ」

彼の瞳から、涙がこぼれ落ちた。

それは演技ではない。

匂いが、痛いほどに彼の苦しみを伝えてくる。

彼は本当に、私を愛していたのだ。

狂った、歪な方法で。

「でも、もう限界だ。素顔を晒した以上、僕はもう君の『隣人』ではいられない」

彼は背を向けた。

その背中は、かつて私を捨てて去っていった時よりも、ずっと小さく、脆く見えた。

最終章 仮面が紡ぐ永遠

窓の外が白み始めている。

夜明けの鐘が、雨音に混じって遠く響いた。

彼はドアノブに手を掛けた。

出て行こうとしている。

私の人生から、今度こそ永遠に。

これでいい。

裏切り者は去り、私はまた孤独だが静謐な朝を迎える。

あの鉄錆の匂いから解放される。

それが正しい結末のはずだ。

しかし。

私の視線は、床に転がる銀色の仮面と、黒いリボンに釘付けになっていた。

あの仮面をつけていた時の彼。

甘く囁き、優しく私の手首を縛り、世界から切り離してくれた「隣人」。

素顔の彼を見ても、湧き上がるのは吐き気と憎悪だけ。

そこにあるのは、古びた傷跡という現実だ。

けれど、仮面を被った彼は違った。

彼は私に、戦慄するほどの悦びを与えてくれた。

あの嘘まみれの真空こそが、私にとっての救済だったのではないか?

真実なんて。

この血の匂いのする現実なんて、なんて汚らわしいのだろう。

「……待って」

私の声が、部屋の空気を止めた。

彼は足を止めたが、振り返らない。

私はベッドから滑り降り、床に落ちていた銀色の仮面を拾い上げた。

冷たくて、美しい嘘の塊。

彼の背中に歩み寄り、その肩を掴む。

「行かないで」

「天音……? 僕は君を裏切った男だぞ。許されるはずが……」

「ええ、許さないわ。素顔のあなたなんて、大嫌いよ」

私は彼の身体を強引に振り向かせた。

驚愕に見開かれた彼の目。

そこには、過去の罪に怯える弱い男がいるだけだ。

こんな男は、いらない。

私は、手にした仮面を、彼の顔に乱暴に押し当てた。

「隠して」

「……え?」

「その情けない素顔を隠してよ。私の好きな、ミステリアスな『隣人』に戻って」

彼から漂う匂いが、困惑で大きく揺らぐ。

「天音、何を言って……」

「真実なんていらない。愛の告白も、懺悔もいらないの」

私は彼の手を取り、私の手首に巻かれたままのリボンに触れさせた。

きつく、食い込むほどに、自ら彼の手を誘導して締め上げる。

「私たちが重ねた夜だけが、私にとっての真実。中身が誰か、なんてどうでもいい」

私は彼の首に腕を回し、仮面の冷たい感触に頬を擦り寄せた。

陶器の冷たさが、心地よい。

「もう一度、仮面を被って、私を騙し続けて」

「天音……君は、それでいいのか?」

「それがいいの。綺麗な嘘の中で、窒息させて」

私の囁きに、彼は息を呑んだ。

彼の匂いが、再び変質していく。

あの鼻をつく鉄錆の臭みは消え失せ、またあの、甘く危険な、毒を含んだ花のような香りが立ち込める。

彼は震える手で仮面の紐を結び直し、そして私を強く抱きしめた。

骨が軋むほどの強さで。

「……あぁ、分かった。君が望むなら、僕は永遠に『彼』になろう」

仮面の奥から聞こえる声は、もう先ほどの弱々しい彼のものではない。

艶やかで、支配的な、夜の魔物の声。

窓の外では朝日が昇り、街の魔法を解こうとしている。

けれど、この部屋の時間は止まったままだ。

彼は私の唇を塞ぐ。

嘘と欲望が混じり合った、陶酔の味がした。

私たちは選んだのだ。

痛みを伴う幸福よりも、心地よい破滅を。

仮面は二度と外されない。

この黒いリボンが千切れる、その最期の時まで。