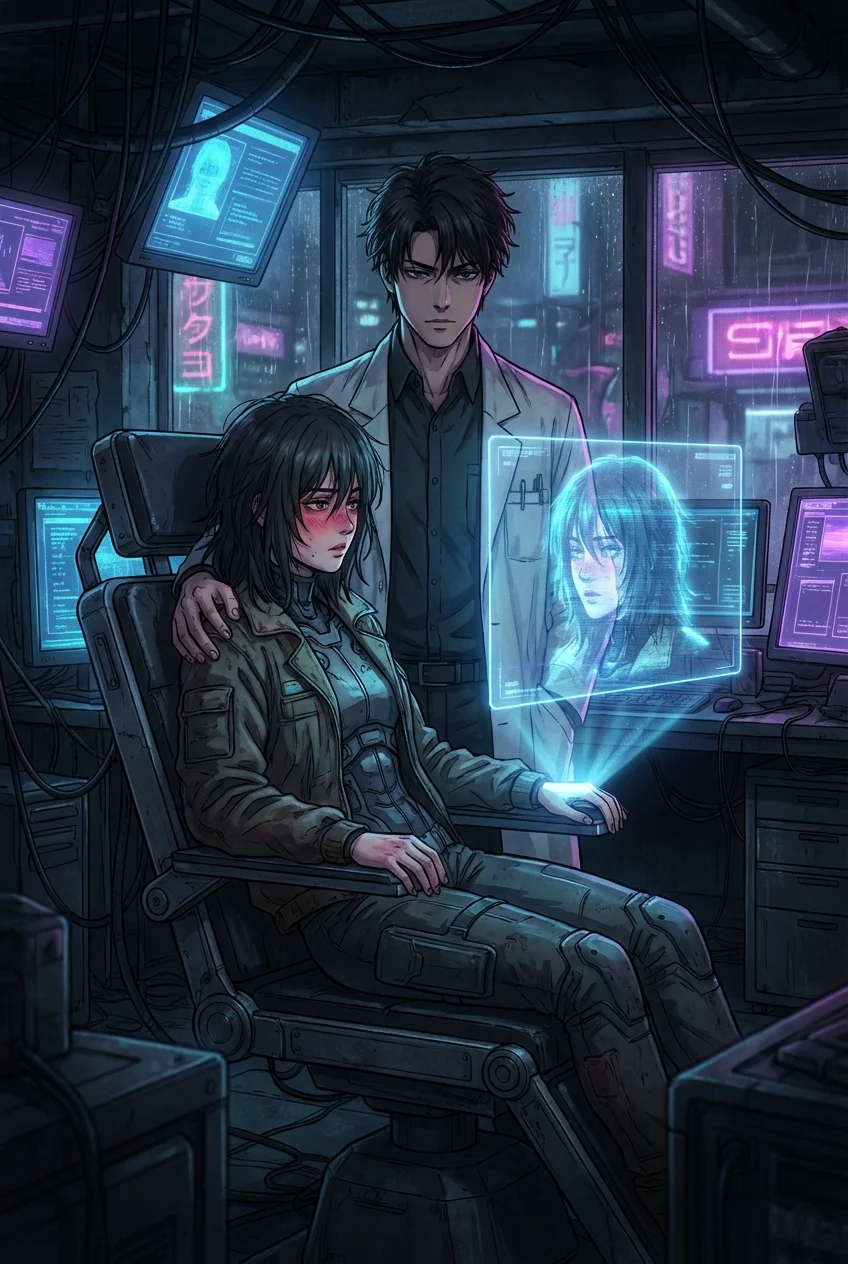

第一章 禁じられたトップノート

2406号室のドアを開けた瞬間、俺は息を止めた。

漂白されたリネンの無機質な清潔さではない。

安っぽいルームフレグランスのフローラルでもない。

鼻腔の粘膜を直接撫で上げられるような、暴力的なまでの既視感。

俺は反射的に廊下を振り返り、誰もいないことを確認してから部屋に滑り込む。

ドアチェーンをかけ、デッドボルトを回す。

震える指先で内ポケットからスマートフォンを取り出し、電源を切った。それだけでは足りず、SIMカードを抜き取り、サイドテーブルのグラスの水に放り込む。

これで、俺は世界から孤立した。

社会的生命を絶たれるリスクと引き換えに、この「香り」の発生源と対峙する準備が整った。

「……用心深いな、相変わらず」

部屋の奥、カーテンの陰から声がした。

闇に溶け込むような、湿り気を帯びたアルト。

日向葵。

窓からの逆光で表情は見えない。だが、シルエットだけで分かる。

彼女が足を組むたび、絹擦れの微かな音が鼓膜を揺らす。

俺はネクタイを乱暴に緩めながら、彼女との距離を測った。

五メートル。

調香師としての俺の鼻が、彼女の纏う香りの構成(ノート)を瞬時に解析し始める。

ベースにあるのは、ビターオレンジとジャスミン。

だが、その奥底に潜むのは、かつて俺が彼女のためだけに調合し、世に出る前に破棄したはずの幻の処方。

『ミッドナイト・ベルベット』。

なぜ、今それを纏っている。

ライバル企業のトップ調香師同士が、こんな場所で密会していると知れれば、翌朝には業界から名前が消える。それを誰よりも知っているはずの女が。

「帰れ」

喉から絞り出した声は、ひどく掠れていた。

「俺たちが同じ部屋にいるだけで、どんな意味を持つか分かっているはずだ」

「分かっているわ。だからこそ、ここが必要だった」

葵が立ち上がる。

ヒールの音が、俺の理性の上を歩くように響く。

彼女は人差し指を唇に当て、ゆっくりと天井の四隅へ視線を走らせた。

火災報知器。スプリンクラー。通気口。

――盗聴器か。

俺の背筋を冷たいものが走り抜ける。

彼女は罠に嵌められたのか? それとも、俺を道連れにするつもりか?

「久しぶりね、蓮。顔色が悪いわよ」

葵が俺の胸元に手を触れる。

その指先は氷のように冷たいのに、立ち上る香りは灼熱のように甘い。

彼女の首筋から漂うムスクの香りが、理性の防波堤を浸食していく。

逃げろ、と脳が警鐘を鳴らす。

だが、俺の本能は――俺の鼻は、彼女の肌が放つフェロモンを貪るように吸い込んでいた。

「大きな声は出さないで」

葵が耳元で囁く。吐息が耳朶を濡らす。

「普通の恋人同士のように振る舞って。……誰かに聞かれているかもしれないから」

彼女の瞳が、濡れた黒曜石のように光った。

そこにあるのは誘惑の色ではない。

切迫した、助けを求めるような「合図」だった。

第二章 理性を溶かすミドルノート

俺は無言のまま、彼女の腰に腕を回した。

華奢な身体がびくりと震え、強張るのが伝わる。

「……蓮、」

「シッ。喋るな」

俺は彼女の唇を塞いだ。

言葉を封じるための、乱暴で、しかし渇望に満ちたキス。

彼女の口内から広がるのは、熟れた無花果のような甘みと、微かな苦味。

恐怖の味だ。

俺の『絶対嗅覚』は誤魔化せない。彼女の香りのミドルノートには、焦げ付くような焦燥感と、鉄錆のような緊張が混じっている。

彼女をベッドへ押し倒す。

スプリングが軋む音が、静寂な部屋に大きく響いた。

これなら、会話の音は遮断できる。

「もっと……声を」

俺は彼女の耳元に顔を埋め、首筋の脈打つ場所に歯を立てた。

甘噛みするたびに、彼女の喉から甘く高い音が漏れる。

「んっ……あ……っ!」

葵の手が俺の背中に回り、シャツの生地を握りしめる。

それは演技なのか、それとも本能の反応なのか。

互いの体温が上がり、香水が揮発して部屋中に充満していく。

濃厚なジャスミンの香りが、俺の思考力を奪っていく。

彼女の肌の湿り気、熱を帯びた呼気、衣擦れの音が、五感を支配する。

俺の手が彼女のブラウスのボタンを弾き飛ばす。

露わになった鎖骨のくぼみに、汗が真珠のように溜まっている。

そこから立ち上る香りは、もはや市販の香水など足元にも及ばない、彼女自身の生命の匂い。

「蓮、聞いて……」

葵が、俺の髪に指を絡ませながら、途切れ途切れに囁く。

その声は、演技の喘ぎ声に巧みにカモフラージュされていた。

「私のスカーフ……持って帰って……」

「……なんだって?」

俺は彼女の太腿に手を滑らせながら、問い返す。

指先が触れる肌は、火傷しそうなほど熱い。

「『彼ら』の……裏帳簿のデータ……。あの香水の成分分析表に……隠した……」

言葉の合間に、彼女は大きく背中を反らし、苦悶とも快楽ともつかない声を上げた。

「あっ、ぁ……! そこ、だめっ……!」

部屋のどこかにあるマイクには、情事に溺れる女の声にしか聞こえないだろう。

だが、俺の鼻先には、彼女の冷や汗の匂いが漂ってくる。

命懸けの告発。

彼女は自分の身を囮にして、俺に証拠を渡そうとしている。

「馬鹿な女だ……」

俺は彼女の唇を再び奪い、その舌に絡みつきながら、彼女の絶望的な覚悟を味わった。

止められない。

もう、引き返せない。

俺たちは共犯者になり、この密室の熱に溶けていく。

彼女のスカートのファスナーを下ろす音が、雷鳴のように俺の耳を打った。

第三章 重なり合うラストノート

視界が揺れる。

室温が異常に上がっているような錯覚。

俺たちは獣のように絡み合い、互いの存在を確かめ合っていた。

理屈や計算は、とうに熱で蒸発している。

葵の肌は吸い付くように滑らかで、汗ばんだ背中がシーツと擦れる音が、雨音のように断続的に響く。

「はぁ、っ……蓮……!」

彼女が俺の名前を呼ぶたび、その響きが脊髄を痺れさせる。

俺の手は彼女の身体の曲線をなぞり、その奥にある熱源へと誘われていく。

柔らかく、湿った場所。

海のような、生命の根源的な香り。

指先が境界を超えようとした瞬間、葵が俺の肩を強く噛んだ。

鋭い痛み。

それが、混濁しかけた意識を現実に繋ぎ止める楔となる。

「……お願い、これ以上は……」

彼女の声色が、一瞬だけ素に戻った。

拒絶ではない。これ以上深く繋がれば、本当に離れられなくなるという恐怖。

俺の動きが止まる。

彼女の瞳を見る。

涙で潤んだその瞳には、かつて俺が愛した強気な光と、見たこともない脆さが同居していた。

「時間が、ないの」

葵は俺の下から身体をすり抜けるように起こした。

乱れた服を胸元でかき合わせ、ベッドサイドに手を伸ばす。

そこには、彼女が首に巻いていた青いシルクのスカーフ。

「これを解析して。……刺繍のパターンと、染料の化学組成を」

彼女はスカーフを俺の手に押し付けた。

その指先が、名残惜しそうに俺の手のひらを掠める。

「トップノートは囮。ミドルは攪乱。真実は、ラストノートが消えた後に残る」

葵はベッドから降り、床に散らばった靴を拾う。

その背中は、あまりにも無防備で、あまりにも小さい。

「待て、葵」

俺は半身を起こし、彼女の腕を掴もうとした。

だが、彼女の放つ香りが変わっていた。

先ほどまでの甘美なムスクではない。

冷たく、鋭利な「別離」の匂い。

オゾンと、苦い薬草のような香り。

「追いかけないで。……私たちが別々に部屋を出ることが、唯一の生存ルートよ」

彼女はドアノブに手をかけ、一度だけ振り返った。

「愛してたわ、蓮。……あなたのその鼻が、何よりも好きだった」

ドアが開く音。

廊下の冷たい空気が流れ込み、部屋の熱気をさらっていく。

バタン、という閉鎖音が、俺と彼女の世界を断絶した。

終章 残り香の暗号

部屋に残されたのは、むせ返るような情事の余韻と、俺一人。

俺はベッドに深く沈み込み、荒くなった呼吸を整える。

シーツには、彼女の形がくっきりと残っている。

彼女の汗と、俺の汗が混じり合った匂いが、鼻腔の奥にこびりついて離れない。

だが、感傷に浸っている時間はない。

俺は手の中にあるシルクのスカーフを広げた。

薄暗い部屋の中でも、その異質さは際立っていた。

縁を彩る刺繍。

一見すると幾何学的な模様だが、俺の指先はその不自然な凹凸を感じ取る。

点字か、あるいは二進法の羅列か。

そして、香り。

スカーフに顔を埋め、限界まで息を吸い込む。

『ミッドナイト・ベルベット』の残り香の下に、微かに、しかし確実に存在する化学的な違和感。

特殊な試薬に反応して発色する、特殊インクの匂いだ。

「……とんでもない置き土産だな」

俺はスカーフをきつく握りしめる。

爪が布地を突き破りそうなほどに。

彼女は、巨大な組織の闇をこの布一枚に縫い込み、俺に託した。

自分を囮にして監視の目を引きつけ、その隙にこれを渡すためだけに、身体を差し出したのか。

怒りが湧く。

だが、それ以上に、どうしようもないほどの愛おしさが胸を焦がす。

窓の外では、夜明け前の雨がアスファルトを叩き始めていた。

雨の匂いが、部屋の残り香を少しずつ薄めていく。

俺は立ち上がり、スカーフを丁寧に折り畳んでポケットにねじ込んだ。

水に浸かったままのスマートフォンを拾い上げ、ゴミ箱に捨てる。

もう、過去には戻れない。

この香りを嗅ぎ分けた瞬間から、俺はただの調香師ではなくなった。

彼女の秘密を共有する、唯一の共犯者だ。

「……必ず、迎えに行く」

この香りが完全に消えてしまう前に。

すべての謎を解き明かし、今度こそ、誰にも邪魔されない場所で、お前を俺だけの色に染め上げるために。

俺はジャケットを羽織り、誰もいない廊下へと足を踏み出した。