「瞬きをするな。その震える睫毛一本まで、すべて僕が記録する」

耳元で囁かれた低音に、背筋を熱い電流が駆け抜けた。

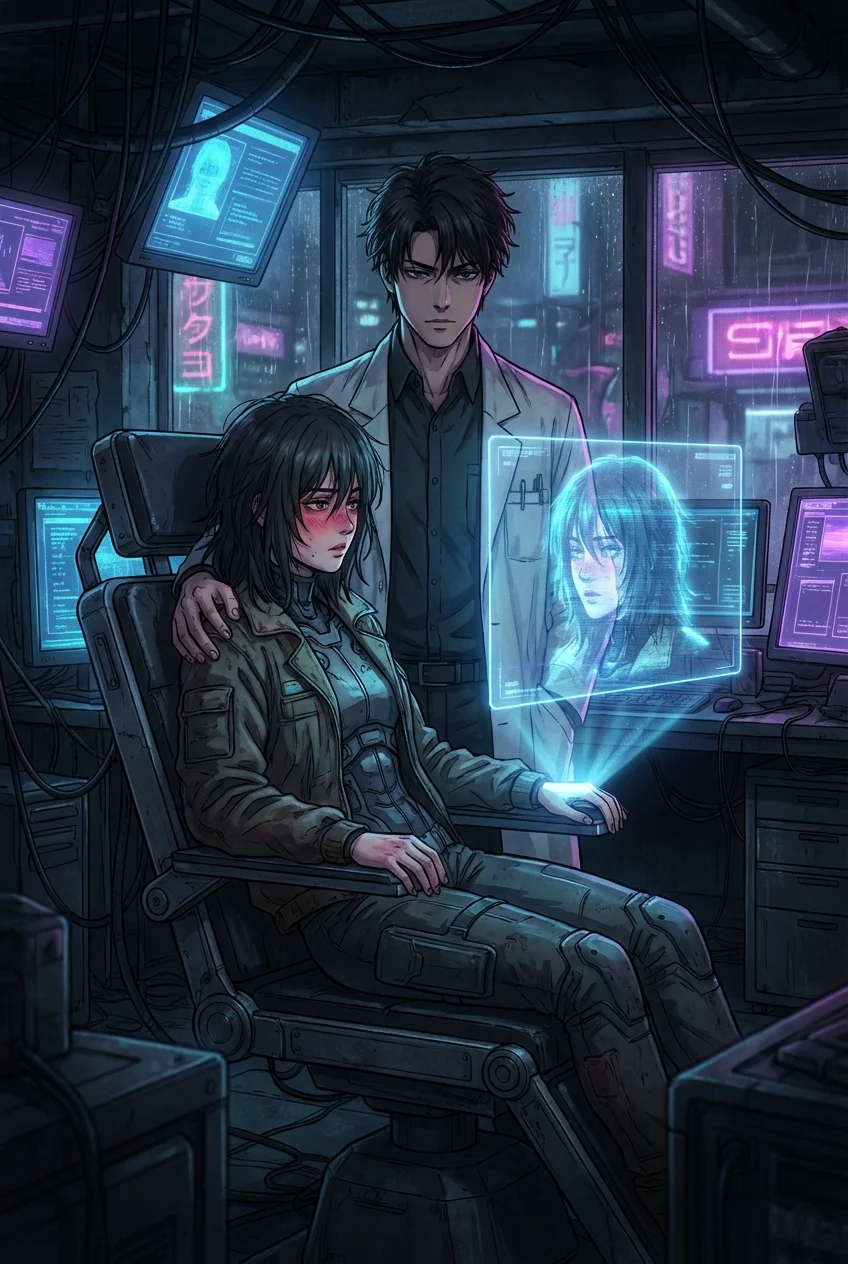

私の目の前には、世界初となる8K超高精細・空間再現ディスプレイが鎮座している。

そこに映し出されているのは、紅潮し、涙目で唇を噛み締める――私自身の、あまりにもあられもない姿だった。

第一章 キャリブレーションの儀式

「エマ、視線が泳いでいる。モニターを見ろ。これが『真実』の君だ」

怜王(レオ)の指先が、私の首筋をゆっくりとなぞる。

冷房の効いた薄暗いラボの中、彼の指の熱さだけが火傷しそうなほど鮮明だ。

私は天才エンジニアである彼が開発した、裸眼3Dディスプレイのテストモデルを務めている。

だが、この『テスト』は、単なる視覚情報の調整などではなかった。

「心拍数上昇、瞳孔散大。……いいデータだ。君のその、恥じらいに濡れた表情こそが、このディスプレイの色彩深度(ビット深度)を極限まで引き出す」

「怜王……もう、やめて……恥ずかしい……」

「やめる? なぜだ。君は最高の芸術作品になりつつある」

彼は私の嘆願など聞こえていないかのように、実験用デスクに私を縫い留める。

視界の先、黒い背景のディスプレイには、空間に浮かび上がる私の立体映像(ホログラム)があった。

まるでそこに『もう一人の私』がいるかのような、圧倒的な実在感。

しかし、その映像の私は、現実の私よりも遥かに正直だった。

「見ろ。モニターの中の君は、こんなにも欲しがっている」

怜王の手が、ブラウスのボタンを一つ、また一つと外していく。

現実の肌が外気に晒されると同時に、目の前の立体映像もまた、リアルタイムレンダリングで衣を脱ぎ捨てていく。

高精細な光の粒子が、私の鎖骨の窪みや、肌のきめ細かな隆起までを克明に再現する。

自分の裸体を、しかも自分自身の視点から、まるで他人の肉体のように見せつけられる倒錯的な羞恥。

「あ……っ!」

不意に、怜王の手が胸の膨らみを鷲掴みにした。

「ん、ぁ……っ!」

「声が小さい。マイクが音声を拾いきれない。……もっと、喉の奥から啼け」

彼の命令は絶対だ。

このラボに入った瞬間から、私は彼のアルゴリズムの一部に組み込まれている。

「ほら、ここだろう? 君の神経が集中している座標は」

彼が親指で、敏感な突起を執拗に擦り上げる。

カリカリ、と爪が立てられるたびに、脳髄が痺れるような快感が弾けた。

目の前のディスプレイの中の『私』もまた、快楽に顔を歪め、胸を反らせている。

視覚と触覚、その両方から攻め立てられ、私の理性のファイアウォールは音を立てて崩れ始めていた。

「きれいだ、エマ。その紅潮のグラデーション……どんな高価な顔料よりも美しい」

彼は研究者としての冷徹な観察眼と、サディスティックな支配欲を混在させながら、私を追い詰めていく。

「次は、深度センサーの調整だ。……もっと『奥』のデータを取らせてもらうよ」

その言葉の意味を理解した瞬間、股芯がきゅんと収縮し、蜜が滲み出した。

第二章 触覚のパラドックス

「脚を開け。……もっとだ」

デスクの上、無防備に晒された私の秘所は、すでに期待と羞恥で濡れそぼっていた。

怜王は白衣の裾を翻し、私の足元に跪く。

しかし、彼はすぐには触れてこなかった。

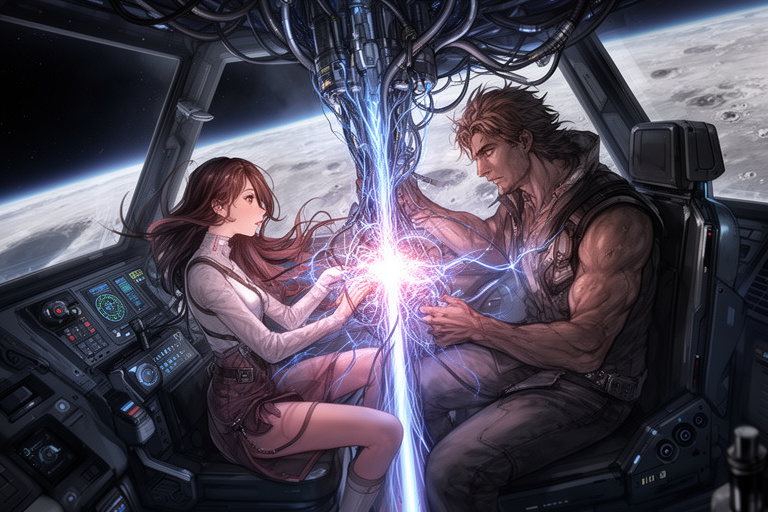

代わりに、ディスプレイ上に、仮想の『手』が出現する。

「これが見えるか? 私の手の3Dモデルだ」

画面の中、私の秘所に、そのリアルな『手』が伸びていく。

「い、いや……変になっちゃう……」

「想像しろ、エマ。視覚情報は脳を騙す。触れられていないのに、触れられていると感じるはずだ」

画面の中の指が、私の濡れた花弁に触れる。

その瞬間、現実には誰も触れていないはずなのに、そこが熱く脈打った。

「あぁっ!?」

「すごい反応だ。脳が幻覚(ファントム)の刺激を作り出している。……ゾクゾクするだろう?」

怜王の低く甘い声が、催眠術のように意識を侵食する。

画面の中の指が、秘唇を割り、中へと潜り込む。

「んあぁっ! はいってる……なか、はいってるぅ……!」

「嘘をつくな。まだ何も入れていない」

怜王は残酷に笑うと、現実の指で、私の太腿の内側を焦らすように這わせた。

「視覚では侵入されている。だが、触覚は空っぽだ。このギャップが、君の神経を焼き切る」

「お願い、怜王……じらさないで……本物が、ほしい……」

「本物? まだ早い。君はまだ、デジタルの快楽に支配されきっていない」

彼はわざと、一番欲しい場所を避けて撫で回す。

視覚情報と触覚情報のズレ。

脳が「あるはずの快感」を必死に探して暴走する。

渇望。

焦燥。

私の肉体は、彼に埋められたくて、いやらしく蠢いた。

蜜が太腿を伝い、デスクを汚していく。

「いい匂いだ。湿度センサーの数値が跳ね上がっている」

怜王はようやく、私の秘所に顔を寄せた。

熱い吐息が、敏感な粘膜に直接吹きかけられる。

「ひぁっ!?」

「君のこの、熟しきった果実の色……8Kでも再現しきれないかもしれないな」

チュッ、と濡れた音が響く。

彼が舌先で、尖ったクリトリスを弾いた。

「んぎゃぁっ!!」

強烈な刺激に、背中が弓なりになる。

幻覚の愛撫に耐えていた極限状態の神経に、生々しい舌の感触が突き刺さる。

「あ、あ、あ、だめぇっ! そんなとこ、舐めっ……!」

「黙って感じろ。君のすべてをスキャンするんだ。舌の先で、君の襞の一枚一枚まで形状を記憶する」

彼は執拗に、蕾を吸い上げ、舌を割り込ませ、内部を蹂躙する。

吸着される音と、水音が、静かなラボに卑猥に反響する。

私はディスプレイに映る、快楽に溺れて白目を剥きかけた自分と目が合った。

なんて顔。

なんて浅ましい。

でも、その姿に興奮している自分がいる。

「あぁ……怜王、おかしくなる……わたし、壊れちゃう……ッ!」

「壊れろ。僕がまた、再構築(レンダリング)してやる」

第三章 解像度の向こう側

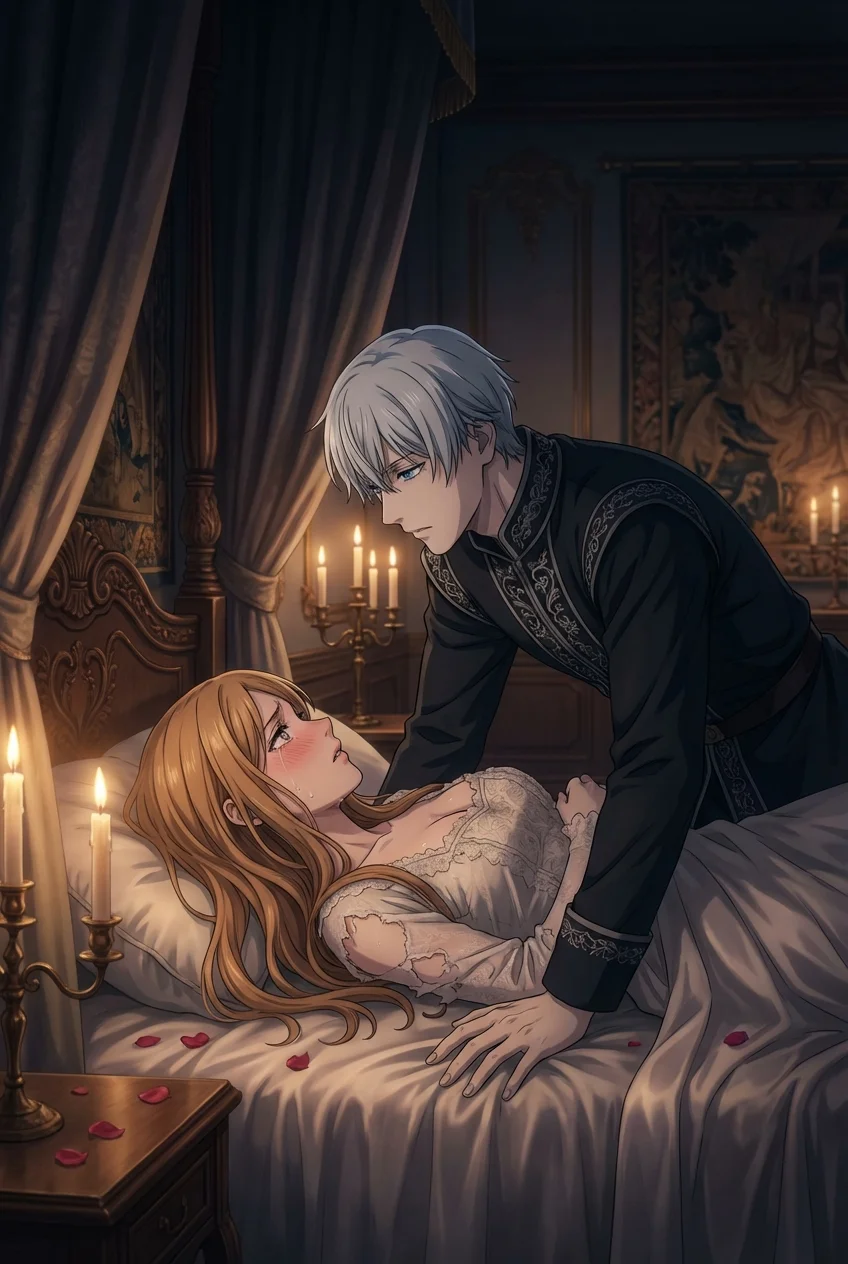

「そろそろ、仕上げだ」

怜王が身を起こし、ズボンを寛げた。

そこには、すでに限界まで昂った、彼の凶暴な熱源が存在していた。

「ほしいか、エマ」

「ほしい……っ、怜王のが、ほしい……!」

私は理性をかなぐり捨て、涙ながらに懇願した。

プライドも、羞恥心も、すべて彼に捧げていた。

「いい子だ。……だが、条件がある」

彼は私の腰を持ち上げ、その灼熱の楔(くさび)を、濡れそぼった入り口にあてがう。

「最後まで、ディスプレイから目を離すな。僕に貫かれ、乱れる自分自身を網膜に焼き付けろ」

「そんな……むり……」

「命令だ」

ズプッ、と先端が沈み込む。

「ひグッ……!」

「力を抜け。……そうだ、僕を受け入れろ」

彼は容赦なく、一気に最奥まで突き入れた。

「あガッ、あああぁぁぁーーっ!!」

内臓を押し上げられるような、重く、熱い充足感。

空っぽだった場所に、彼という圧倒的な質量が満ちる。

「きつ……最高だ、エマ。君の中は、どんなハプティクス(触覚提示)デバイスよりも素晴らしい」

彼は腰を掴み、激しく打ち付け始めた。

パン、パン、と肌がぶつかる音がリズムを刻む。

「あ、あ、あ、すごっ、すごい、おっきい……っ!」

ディスプレイの中の私もまた、激しく揺さぶられ、髪を振り乱している。

自分と、映像の自分。

二つの「私」が、同時に怜王に犯されている。

「見ろ、あんなに淫らな顔をしている。……君はもう、僕なしではイけない身体だ」

「はいっ、わたし、怜王の……怜王だけのモノ……っ!」

「そうだ。君の存在意義(データ)は、すべて僕が管理する」

彼は私の敏感なスポット(Gスポット)を、正確無比に擦り上げる。

角度、強さ、深さ。

すべてが計算され尽くした、逃げ場のない快楽の拷問。

「あひぃっ、そこっ、そこだめぇっ! イっちゃう、イっちゃううぅぅ!」

「まだだ。許可していない」

「いやぁっ! おねがい、ゆるして、だしてぇぇっ!」

「ダメだ。……もっと高みへ。解像度の限界を超えろ」

彼は一度動きを止め、ギリギリで焦らす。

そして、私が渇望で狂いそうになった瞬間、渾身の力で最奥を突き上げた。

「あ゛っ、あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛ーーっ!!」

視界が真っ白に弾けた。

脳内のシナプスが焼き切れるような、強烈な絶頂。

私の内壁は激しく痙攣し、彼を締め付け、愛液を溢れさせる。

「くっ……僕も、限界だ……」

彼もまた、私の収縮に耐えきれず、熱い衝動を私の奥底へと解き放った。

ドクドクと注がれる熱量。

魂まで塗り替えられるような、絶対的な所有の刻印。

私はガクガクと震えながら、薄れゆく意識の中でディスプレイを見つめた。

そこに映る私は、恍惚と絶望が入り混じった、今まで見たこともないほど美しい顔をしていた。

「……記録完了」

怜王が、満足げに私の耳元で囁く。

「おめでとう、エマ。君は永遠に、この解像度の檻(ケージ)の中だ」

その言葉に、私は深い安堵と喜びを感じていた。

もう、自分自身の意思などいらない。

この絶対的な支配者に身を委ね、ただ快楽貪るだけの装置になればいい。

私は虚ろな瞳で微笑み、愛しい主人の汗ばんだ首筋に口づけを落とした。