第一章 琥珀の中の昆虫

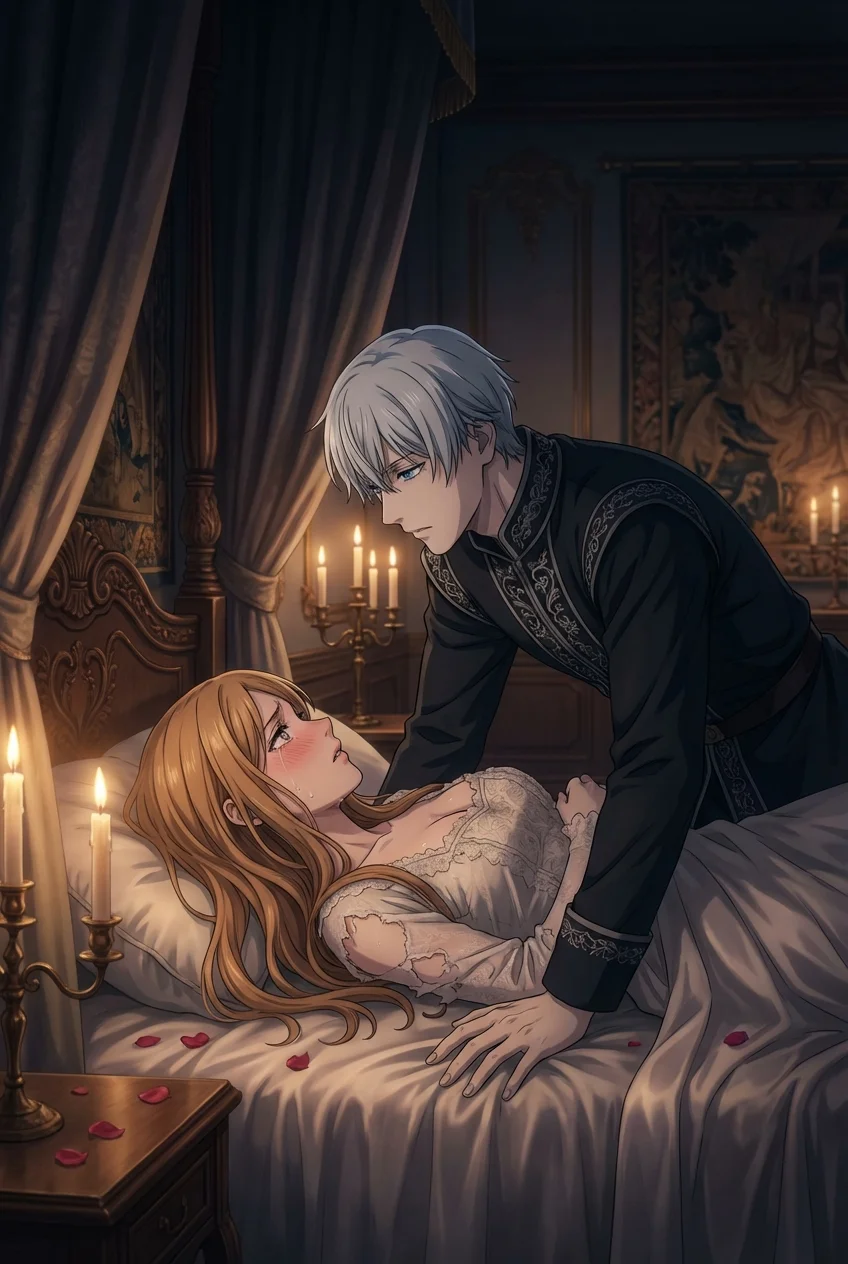

「……まだだ。まだ壊れてはいけない」

耳元で囁かれるその声は、重厚なベルベットのように滑らかで、そして氷のように冷徹だった。

窓の外では、馬車の車輪が石畳を叩く音が響いている。

まだ蒸気機関すら発明されていない、煤(すす)と泥に塗れた時代の音だ。

けれど、この部屋の中だけは時が止まっている。

分厚いカーテンが外界の光を遮断し、アンティークのランプだけが、琥珀色の光を揺らしていた。

「あ、ぅ……先生、もう……許し、て……」

私はシーツを握りしめ、言葉にならない懇願を漏らす。

指先が白くなるほど布を掴んでも、身体の芯を駆け巡る電流のような痺れは逃げていかない。

私の背後に覆いかぶさっているのは、エルフ族の末裔であり、数千年を生きる大魔術師、エリアスだ。

彼は私の「後見人」であり、私を拾い育てた「親」であり、そして毎夜、私の理性を解体する「実験者」でもあった。

彼にとって、人間の寿命など瞬きに等しい。

だからこそ彼は、その短い時間を「濃縮」することに執着した。

「人間とは脆いな。たったこれだけの刺激で、魂の輪郭が溶け出そうとしている」

エリアスの長い指が、私の背骨をピアノの鍵盤のように一つずつなぞり上げる。

ただそれだけで、脊髄から脳天へと熱い火花が散った。

彼の手には、長年の魔術研究で培われた「神経を直接愛撫する」技術が宿っている。

触れられているのは肌のはずなのに、内臓の奥、あるいはもっと深い、生物としての根源的な急所を直接握り潰されているような錯覚。

「ひっ、あ……ッ! 熱い、熱いです、先生……ッ!」

「熱いか? これは君自身の生命力だ。無駄に放出せず、身体の中に溜め込むんだ」

彼は決して、私を「行かせて」はくれない。

高まった熱が臨界点に達しようとするたび、冷ややかな魔力を含んだ指先で、ふっと感覚を遮断する。

絶頂という名の解放を目の前で吊り下げられ、あと一歩というところで引き戻される。

その「寸止め」の拷問が、もう数時間……いや、体感では数年も続いているようだった。

「お願い、です……楽に、して……」

涙で潤んだ視界の端、エリアスの整いすぎた美貌が映る。

人間離れした銀の髪。感情を映さないアメジストの瞳。

彼はまるで、希少な昆虫をピンセットで固定し、その羽ばたきを観察する学者のような顔をしていた。

「駄目だ。君はまだ『熟成』が足りない」

彼の唇が、私のうなじに触れる。

キスではない。

それは、獲物の急所を確かめる捕食者の口付けだった。

「君たち人間は、快楽を一瞬の花火のように浪費する。だが私は違う。君という器が壊れる寸前まで圧力をかけ、その苦悶と快楽が混ざり合った蜜のような感情を、百年かけて味わいたいんだ」

彼の手が、私の下腹部の際どいラインを、焦らすように這う。

直接的な接触はない。

けれど、彼の指から放たれる魔力が、粘膜を内側から焼き焦がすような熱量を持って侵食してくる。

頭がおかしくなりそうだった。

思考が白い霧に包まれ、「エリアス」という存在以外、何も認識できなくなる。

「あ、あぁ……ッ! おかしく、なる……頭が、溶ける……ッ!」

「溶けてしまえ。理性など、君が私の愛玩具として生きる上で邪魔なだけだ」

ゾクリと、背筋に悪寒が走るほどの甘い恐怖。

彼は、私を愛しているのではない。

ただ、私の「反応」を愛しているのだ。

それでも、私は彼に縋ることしかできない。

この地獄のような快楽の檻から出されたら、私は呼吸の仕方さえ忘れて死んでしまうだろう。

それほどまでに、私の身体は彼に作り変えられてしまっていた。

第二章 蒸気と狂気の果てなき夜

窓の外の音が変わった。

石畳を叩く蹄の音は消え、代わりに蒸気機関の重低音と、工場のサイレンが街を支配している。

あれから、五十年が経った。

通常の人間の寿命なら、私はもう老人になっているはずだ。

けれど鏡に映る私は、青年の姿のまま時を止めている。

エリアスの魔術が、私の細胞の死滅を無理やり食い止めているのだ。

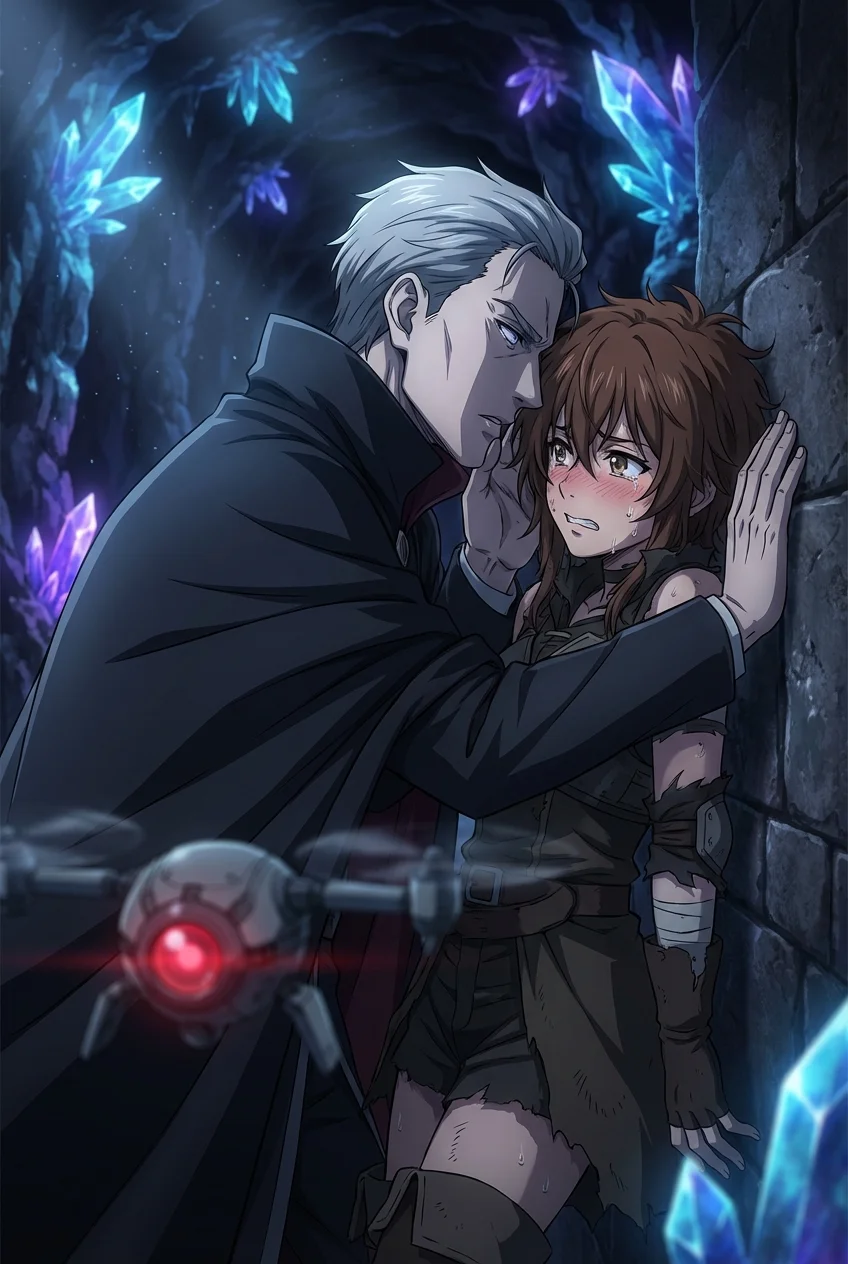

「……その顔はなんだ? 不満か?」

書斎のソファに深く沈み込んだ私を、エリアスが見下ろしている。

彼は五十年前と何一つ変わらない。

変わったのは、私だけだ。

私の精神だけが、終わりのない快楽に晒され続け、摩耗し、ボロ雑巾のようになっている。

「……いいえ、先生。私は……貴方のモノですから」

掠れた声で答えると、エリアスは満足げに目を細めた。

今の私は、衣服を身に着けていない。

彼がそれを許さないからだ。

部屋の空気は湿度が高く、甘ったるい香の匂いが充満している。

それは催淫効果のある魔界の香草で、呼吸をするたびに、肺の奥から甘い痺れが全身に回る仕組みになっていた。

「今日は、少し趣向を変えようか」

エリアスはそう言うと、机の上に置かれていた無機質な真鍮製の器具を手に取った。

蒸気機関の技術と、古代の魔導具を融合させた、彼のお手製の「教育用具」だ。

「時代の移り変わりは興味深い。人間は、より効率的に、より深く他者を支配するための道具を発明する」

カチャリ、と冷たい金属音が響く。

「ひッ……! 先生、それは……」

「怖がることはない。ただの『振動』だよ。だが、魔法による振動とは周波数が違う。物理的な刺激が、どれほど君の訓練された神経を揺さぶるか……実験だ」

抵抗する間もなく、その冷たい金属は私の最も敏感な場所に宛がわれた。

次の瞬間、世界が反転した。

「あ、がぁあぁぁああッ!? !」

声にならない絶叫。

魔力による精神的な侵食とは違う、暴力的なまでの物理的振動。

骨の髄まで響くような震えが、私の理性という薄氷を粉々に砕いていく。

「いい声だ。五十年かけて開発された君の神経は、ごく微弱な震えさえも、激流のような快感として脳に伝達してしまう」

エリアスは冷静に、まるで時計の修理でもするかのように、器具の出力を調整する。

「や、やめ……! 壊れる、壊れちゃう……ッ! 許して、許してぇ……ッ!」

「許す? 何をだ? 君は今、至高の幸福の中にいる」

彼は私の涙を指ですくい、自身の舌で舐め取った。

「塩辛いな。だが、その奥に極上の甘みがある。絶望と快楽のブレンド……これこそが、長命種である私の退屈を埋める唯一の酒だ」

逃げ出したい。

けれど、逃げ出せない。

身体が、この暴力的な刺激を求めてしまっている。

拒絶の言葉を叫びながら、腰は自らその器具に押し付けられ、もっと深い場所を貪ってほしいと懇願していた。

「あぁ、見てごらん。君の身体はこんなにも正直だ。口では嫌がっていても、奥底は涎を垂らして喜んでいる」

エリアスの言葉攻めが、物理的な刺激以上の恥辱となって私を打ちのめす。

人間としての尊厳など、とうの昔に捨てた。

私はただの、彼専用の神経の束。

反応を返すだけの、生きた肉人形。

「イく……ッ! もう、限界……ッ! 出して、お願い、出させてぇ……ッ!」

「駄目だ」

冷徹な一言と共に、エリアスは器具を止め、同時に私の下腹部を魔力で縛り上げた。

高まりきった衝動が、出口を失って体内を暴れ回る。

「ぐ、あぁ……ッ! 苦しい、苦しいよぉ……!」

「その苦しみこそが、君を生かしている燃料だ。出し切ってしまえば、君はただの灰になる。……まだ、灰にはしたくない」

彼は私の耳元に唇を寄せ、呪いのような愛の言葉を囁いた。

「文明がまた一つ滅びるまで、君はずっとその絶頂の縁(ふち)で喘ぎ続けるんだ」

永遠に続く寸止め。

終わりのない焦らし。

私は涙と涎にまみれながら、彼が与える地獄のような快楽に溺れ続けるしかなかった。

第三章 ネオンの墓標と最後の抽出

窓の外は、極彩色のネオンサインに染まっていた。

空を飛ぶエアカーの微かな駆動音が、防音ガラス越しにも届いてくる。

あれから、さらに百五十年。

私の身体は、ついに限界を迎えていた。

エリアスの魔術でも、これ以上の延命は不可能だった。

ベッドに横たわる私の手足は枯れ木のように細く、肌は透き通るほど白い。

けれど、私の神経だけは。

私の感覚だけは、異常なまでに研ぎ澄まされていた。

「……聞こえるか、ジュリアン」

エリアスの声。

彼は、二百年前と全く同じ姿で私の枕元に立っている。

変わらぬ美貌。

変わらぬ冷酷さ。

「……はい、先生……」

声帯も衰え、掠れ声しか出ない。

それでも、彼が私の頬に触れた瞬間、老いたはずの身体がビクリと跳ねた。

条件反射だ。

二百年かけて刻み込まれた、「彼に触れられれば快楽が走る」という呪い。

「外の世界では、人間たちが仮想現実の中で偽物の愛を貪っているそうだ。肉体の温もりも、匂いも、痛みのない世界で」

エリアスは嘲笑うように呟き、私の痩せこけた胸に手を置いた。

ドクン、ドクン、と弱々しい心音が、彼の手のひらに伝わる。

「だが、君は違う。君の人生は、すべて本物の痛みと、本物の快楽で満たされていた。……幸せだったろう?」

「……はい……」

それは嘘ではなかった。

洗脳かもしれない。

狂気かもしれない。

けれど、彼なしでは一秒たりとも生きられないほど、私は彼に依存し、彼に犯され、彼に尽くしてきた。

その事実は、どんな歴史書よりも重く、私の魂に刻まれている。

「では、最後の仕上げだ」

エリアスの瞳が、妖しく輝いた。

「君の魂に残った最後の生命力。そのすべてを、一瞬の絶頂に変換する」

死の宣告だった。

けれど、私はそれに歓喜した。

ついに。

ついに、「許される」のだ。

二百年間、一度も許されなかった完全なる解放。

「怖がるな。私がすべて受け止めてやる」

彼が、私の唇を塞いだ。

その瞬間、私の体内に溜め込まれていた二百年分の「焦らし」が、一気に決壊した。

「ん――ッ!!?!?!?」

音にならない絶叫。

血管の一本一本が光り輝き、細胞の一つ一つが歓喜の歌を歌いながら弾け飛ぶ。

老いた肉体の感覚が消え、私は純粋な光の粒子になったような感覚に陥った。

熱い。

痛い。

気持ちいい。

脳が焼き切れる。

魂が溶ける。

エリアスの中に、私が吸い込まれていく。

「ああ……美しい。君の魂の味は、数世紀に一度の極上だ」

薄れゆく意識の中で、エリアスの恍惚とした声が聞こえた。

彼は私を喪うことを悲しんではいない。

ただ、極上のワインを飲み干したときのような、満足感だけがそこにあった。

(あぁ……先生……)

視界がホワイトアウトする。

絶頂の波に飲み込まれ、私はついに、長い長い愛玩の檻から解き放たれた。

後に残されたのは、静まり返った部屋と、満足げに唇を拭う不老の魔術師。

そして、窓の外には、何も知らずに変化し続ける煌びやかな文明の光だけが、無慈悲に輝いていた。