第一章 銀色の首輪

湿った夜気が、渋谷の裏路地にまとわりついていた。

令和の洗練されたビル群の影、時代から取り残されたような雑居ビルの地下。

重厚な防音扉の向こうから、重低音が内臓を揺らすように漏れ聞こえてくる。

私は震える手で、そのドアノブを握った。

会員制クラブ『M-Flo』。

ここは、ただの懐古趣味のバーではない。

現代のストレスに押し潰された大人たちが、理性を捨て、狂乱のあの時代――ゼロ年代への退行を許される場所。

そして、完璧な「支配」を受けるための聖域。

「いらっしゃいませ、エミ様」

扉を開けると、そこは異界だった。

ブラックライトに照らされた極彩色の空間。

壁一面に敷き詰められたブラウン管モニターが、砂嵐と当時のミュージックビデオを交互に映し出している。

鼻孔をくすぐるのは、甘ったるいココナッツの芳香剤と、微かなメンソールの香り。

「こちらを」

ボーイが恭しく差し出したのは、銀色のガラケーだった。

アンテナが伸びる、旧式の折りたたみ携帯。

ずしりと重いその冷たさが、掌に食い込む。

「本日の『オーナー』からの指示は、すべてメールで届きます。着信バイブレーションが鳴ったら、即座に画面を開いてください。五秒以内に」

「……はい」

喉が渇く。

この携帯は、通信機器ではない。

私を繋ぎ止める鎖だ。

私は指定されたVIPシートへと足を踏み入れた。

ベルベットのソファに深々と腰掛けている男がいた。

レン。

かつてカリスマと呼ばれた男たち特有の、鋭利な美貌。

ブリーチされた髪、首元にはシルバーの重厚なチェーン。

気崩したシャツの隙間から覗く鎖骨が、妖しく光っている。

彼は私を一瞥もしない。

ただ、手元の携帯を弄んでいる。

ブゥン。

私の掌の中で、銀色の端末が震えた。

心臓が跳ねる。

慌てて携帯を開く。

青白いバックライトに浮かび上がった文字は、たった一行。

『跪け』

思考するより先に、膝が床についていた。

厚底のブーツが邪魔をしてバランスを崩しそうになるが、必死に耐える。

レンがようやく、私を見た。

冷ややかで、それでいて熱を孕んだ瞳。

彼は無言のまま、私の顎先をブーツのつま先で掬い上げる。

「遅い」

低い声が、鼓膜ではなく脳髄に直接響いた。

「今の五秒は、永遠よりも長かったぞ」

ゾクリと、背筋に電流が走る。

恐怖ではない。

待ち望んでいた、絶対的な重圧。

現代社会で身につけた常識、プライド、責任。

それらが音を立てて崩れ去り、私はただの「所有物」へと堕ちていく。

レンは携帯をカチリと閉じた。

その乾いた音が、今夜の幕開けの合図だった。

第二章 センター街の亡霊

「ハァ……ッ、あ……!」

ソファに押し付けられ、私は獣のような喘ぎ声を漏らしていた。

レンの指先が、私の肌の上を滑る。

愛撫ではない。

それは検品だ。

商品の質を確かめるような、冷徹で、しかし執拗な接触。

「懐かしい匂いがするな」

レンが私の耳元で囁く。

彼の吐息が熱い。

「安っぽい香水。ラメ入りのボディパウダー。……お前はずっと、ここに帰りたかったんだろう?」

「はい……っ、帰りたかった……!」

嘘ではない。

綺麗で清潔すぎる令和の日常は、私には息苦しすぎた。

汗と熱気と、明日などどうでもいいという破滅的な快楽。

それを求めていた。

レンの手が、私の着ているキャミソールのストラップに掛かる。

引き千切られそうなほどの強さで、肌に食い込む。

痛い。

けれど、その痛みが「私」という輪郭を明確にしてくれる。

ブゥン、ブゥン。

また、携帯が震えた。

けれど、私の手はレンに押さえつけられていて動かせない。

「どうした? 見ないのか?」

レンが意地悪く笑う。

「見れません……手が、動かない……」

「ルール違反だな」

彼は楽しげに目を細めると、私の太腿に自身の身体を割り込ませた。

重い。

熱い塊が、私の核心を圧迫する。

「罰が必要だ」

彼の手が、私の秘められた場所へと伸びる。

直接的な接触はない。

けれど、彼が纏う熱気と、布越しの摩擦だけで、私は沸騰しそうだった。

「ひ、あぁッ!」

彼が巧みに圧をかけるたび、視界が白く明滅する。

頭上のモニターでは、粗い画質のパラパラの映像が流れている。

ユーロビートの単純なリズムが、私の脈動とシンクロする。

ドクン、ドクン、ドクン。

理性が溶ける。

言葉にならない声が漏れる。

「まだだ」

レンが冷たく言い放つ。

「俺が良いと言うまで、イくことは許さない」

焦らし。

それは拷問に近い快楽だった。

高まりかけた波を、冷たい言葉で強制的に鎮められる。

けれど、身体の奥底で燻る火種は、消えるどころか猛烈な勢いで燃え広がっていく。

「お願い……許して……」

「何を許す? お前はただのドールだ。感情も、意思もいらない」

彼は私の唇を塞いだ。

口づけではない。

呼吸すらも奪い、彼の酸素だけで私を生かそうとするような、略奪。

酸素不足で頭がクラクラする。

その朦朧とした意識の中で、私は確かに感じていた。

私が私でなくなる喜びを。

誰かの一存で、生かされ、弄ばれることの、背徳的な安らぎを。

第三章 着信アリ、理性の圏外

部屋の湿度が異常に高い。

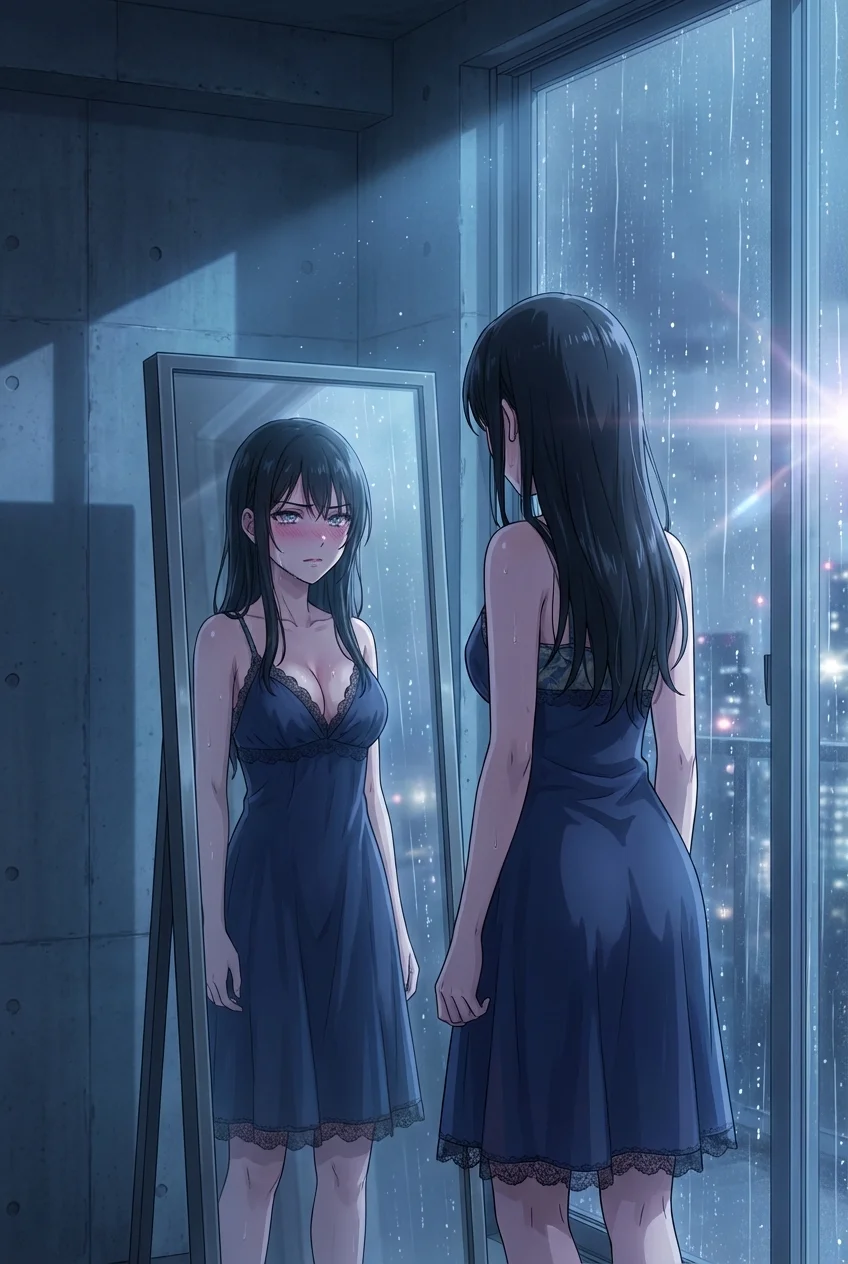

私の全身は汗で濡れそぼり、まるで雨に打たれた捨て猫のようだった。

レンは上着を脱ぎ捨て、露わになった上半身には玉のような汗が光っている。

彼は携帯電話を、私の素肌の上に滑らせた。

ひやりとした金属の感触に、身体が跳ねる。

「着信設定は、バイブレーションのみ」

彼が操作するたび、ブゥンという振動が私の肌を直接揺さぶる。

鎖骨、胸の谷間、そしてもっと下へ。

「あ、ああっ……や、やめ……!」

「命令は届いているか?」

「と、届いて……ひぅッ!」

振動が、敏感な部分を執拗に攻め立てる。

単なる機械の振動なのに、それがレンの指先よりも雄弁に、私の中を掻き回す。

彼がどこかの誰かにメールを送るたび、私の携帯が震え、私が鳴く。

そのグロテスクな連鎖。

「イきたいか?」

レンが低く尋ねる。

彼の瞳は、暗闇の中で猛禽類のように光っている。

「イきたい……です……狂っちゃう……」

「なら、乞え。あの頃のように。欲望を隠さず、浅ましく」

私は涙目で彼を見上げた。

プライドも羞恥心も、とうに汗と一緒に流れ落ちていた。

「欲しい……レン様の……全部、欲しい……!」

「いい子だ」

レンが携帯を放り投げた。

カシャン、と床に落ちる音。

次の瞬間、彼は私を貫いた。

比喩ではない衝撃が、身体の中心を突き抜ける。

「あ゛あぁぁぁぁッ!」

熱い楔。

埋め尽くされる感覚。

彼の一部が、私の奥深くまで侵入し、私の存在そのものを塗り替えていく。

狭い個室に、肉と肉がぶつかり合う湿った音が反響する。

ユーロビートよりも激しく、速く。

「エミ、お前は俺のものだ。過去も、現在も、未来も」

「はいっ、はいぃッ! あなた様の、ものです……ッ!」

視界が弾ける。

極彩色の花火が、瞼の裏で炸裂する。

限界を超えた絶頂が、何度も、何度も波状攻撃のように押し寄せる。

意識が飛び、また引き戻され、また飛ばされる。

その繰り返しの中で、私は完全に壊れた。

いや、新生したのだ。

彼の玩具として。

第四章 シブヤ・トワイライト

事後。

気だるい倦怠感が、心地よい重りとなって身体を沈めていた。

レンは煙草に火を点け、紫煙を燻らせている。

その横顔は、憑き物が落ちたように穏やかで、しかし絶対的な支配者のそれだった。

「帰るか?」

彼が短く尋ねる。

「帰る」とは、地上の世界へ、令和の日常へ戻ることを意味する。

私は床に転がった自分のスマートフォンを見た。

最新の機種。

通知ランプが点滅し、仕事の連絡や友人からのメッセージが溜まっていることを知らせている。

次に、手の中にある銀色のガラケーを見た。

圏外の表示。

ここには、彼と私しかいない。

私はゆっくりと、最新のスマートフォンを手に取り――

電源を切った。

そして、銀色のガラケーを胸に抱きしめる。

「帰りません。……ここにいます」

レンが口元を歪めた。

満足げな、そしてどこか哀れむような笑み。

「そうか。なら、電池が切れるまで遊ぼうか」

彼が再び私に覆いかぶさる。

重厚な扉の向こうでは、まだ終わらない祭りの音が響いていた。

私は目を閉じる。

2000年の檻の中で、私はようやく自由になれたのだ。

もう、二度と醒めない夢の中で。