第一章 琥珀色の鳥籠

世界を救った伝説の「勇者パーティー」。

その最後の一人である大賢者、ハイエルフのエララが住まう塔は、地図にも載っていない深い森の奥にある。

重厚な樫の扉が、軋み声を上げて閉ざされた。

その音は、まるで世界の終わりを告げる鐘のように、私の心臓を激しく叩いた。

「先生、これで……修行の準備は整ったのですか?」

私は震える声で尋ねた。

薄暗い部屋には、甘く、それでいて脳の芯を痺れさせるような香のかおりが充満している。

エララは背を向けたまま、何も答えない。

窓から差し込む月光が、彼女の銀髪を透き通るような真珠色に染め上げていた。

三百年。

彼女がこの塔で孤独に過ごしてきた歳月だ。

「ケイル」

鈴を転がしたような、しかしどこか濡れた響きを含んだ声が私の名を呼ぶ。

彼女が振り返る。

その瞳は、長い時を経た琥珀のようでありながら、獲物を前にした獣のような熱を帯びていた。

「『先生』ではないと言ったでしょう? 私の可愛い英雄さん」

彼女の指先が空をなぞる。

それだけで、私の手足は見えない鎖に縛られたように動かなくなった。

拘束魔法。

伝説の大魔法使いが、たかだか駆け出しの冒険者である私に使うには、あまりに過剰な術式。

「な、何を……」

「魔力回路の拡張よ。貴方の器はまだ脆い。私の愛……いいえ、私の魔力を受け入れるには、あまりにも狭すぎるの」

彼女がゆっくりと近づいてくる。

絹のローブが床を擦る衣擦れの音が、私の鼓動とシンクロして耳元で鳴り響く。

私は知っている。

私がかつて彼女と共に旅をし、老いて死んでいった「勇者」の生まれ変わりだということを。

だが、今の私はただの人間だ。

彼女の記憶の中の男ではない。

「待ってください、エララさん。これではまるで……」

「静かに」

彼女の冷たい指先が、私の唇に押し当てられる。

その冷たさとは裏腹に、彼女の吐息は火傷しそうなほど熱い。

「三百年よ、ケイル。三百年、私は待っていたの」

彼女の瞳の奥で、理性のタガが外れる音が聞こえた気がした。

「貴方の魂が巡り、再び私の手の中に落ちてくるのを。もう二度と、老いにも死にも、誰にも渡さない」

視界が揺らぐ。

香のせいで意識が混濁し始める。

これは修行ではない。

飼育だ。

永遠を生きる魔女による、終わりのない愛玩の始まりだった。

第二章 侵蝕する魔力

「あ、ぐっ……熱い、です……!」

喉の奥から、情けない悲鳴が漏れる。

寝台に縫い付けられた私の身体を、紫色の燐光が這い回っていた。

エララは私の肌には直接触れていない。

彼女はただ、私の数センチ上で指を動かし、膨大な魔力を私の体内に流し込んでいるのだ。

だが、それは直接的な接触よりも遥かに鮮烈で、恐ろしいほどの快楽を伴っていた。

「力を抜いて。抵抗すればするほど、深く入り込むわよ」

彼女の声は、慈愛に満ちた教師のようでありながら、嗜虐的な響きを隠そうともしない。

魔力という名の熱流が、私の血管の一本一本を無理やり拡張していく。

指先から始まり、腕、肩、そして背骨を駆け上がり、脳髄を焼き尽くす。

「は、あぁっ……! もう、無理、許して……!」

「だめ。まだ満ちていない」

彼女は残酷なほど冷静に、私の限界を見定めている。

皮膚の下を熱いオイルが流れるような感覚。

それは性感帯を的確に刺激し、私の理性を内側から溶かしていく。

身体が勝手に跳ねる。

腰が浮き、何かを求めるようにシーツを握りしめる。

「いい子ね。かつての貴方は、もっと頑固で、私の魔法なんて必要ないと言い張っていたのに」

エララが顔を近づける。

私の汗ばんだ額に、彼女の長い髪が触れる。

そのくすぐったさと、体内を暴れ回る熱の落差に、私は狂いそうだった。

「今はこんなに素直に、私の色に染まろうとしている」

彼女の指が、へその下あたりで止まる。

直接触れられていないのに、そこにある熱源が爆発しそうなほど膨れ上がる。

「出して、くれ……もう、限界だ……!」

私は恥も外聞もなく懇願した。

この焦燥感から解放されたい。

いっそ意識を飛ばしてくれと。

しかし、エララは微笑むだけだ。

美しい、残酷な女神の笑みで。

「まだよ」

彼女は囁く。

「貴方が壊れて、私なしでは息もできなくなるまで。その『器』が私の魔力だけで満たされるまで……解放なんて許さない」

彼女の手の動きに合わせて、体内の熱が逆流する。

イキそうな瞬間に、強烈な魔力の波がそれを押し留める。

「あ、がっ、あぁぁぁ……ッ!」

絶頂を強制的に散らされる感覚。

それは拷問であり、同時に至上の快楽でもあった。

目の前が真っ白になり、焦点が合わない。

「その顔が見たかったの。苦しい? 気持ちいい? 貴方の全てが私の支配下にあると、その身体で理解しなさい」

長命種特有の時間感覚。

彼女にとっての「少しの間」は、人間である私にとっては永遠にも等しい責め苦だ。

この夜は、まだ明けない。

第三章 永遠への降伏

どれほどの時間が経過したのか、もう分からない。

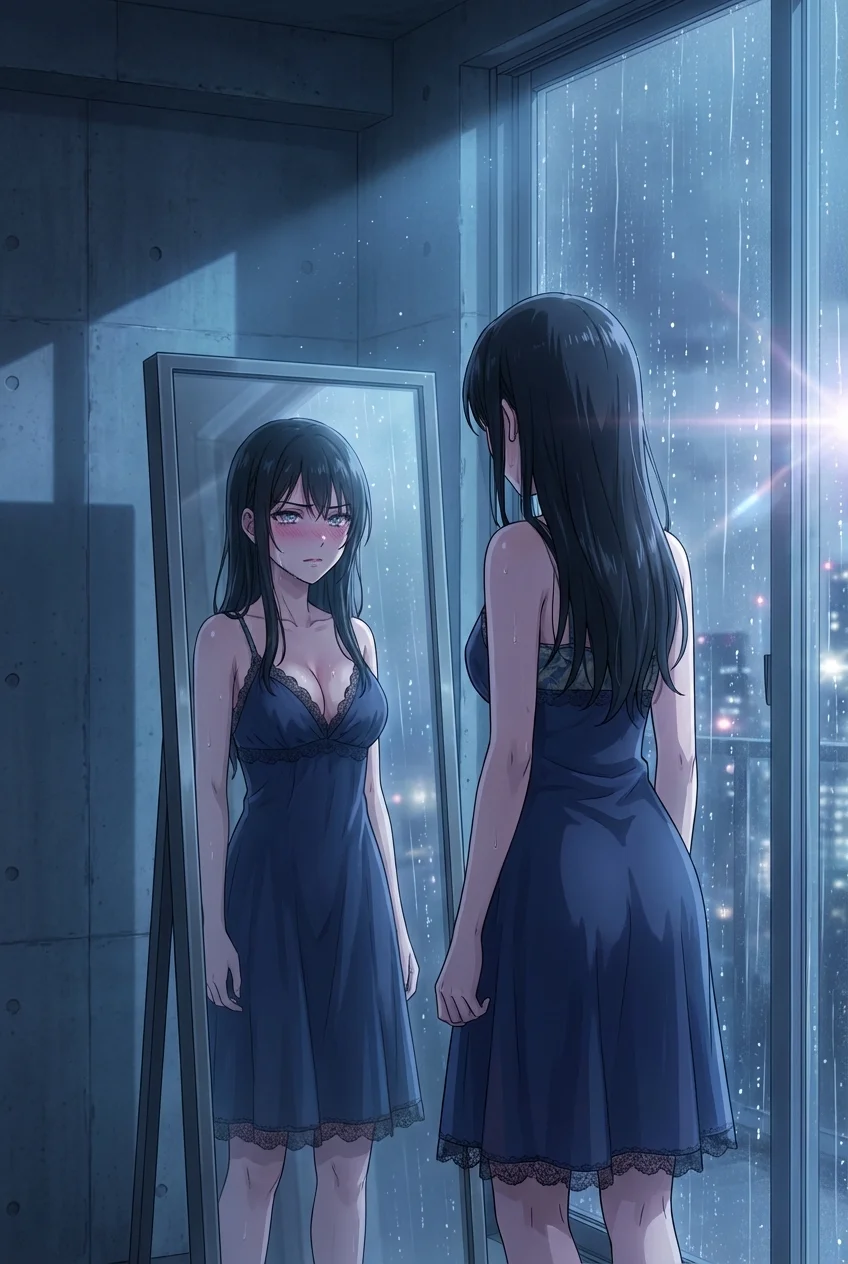

窓の外は暗闇のままだが、私の体内時計はとっくに崩壊していた。

全身の筋肉が弛緩し、指一本動かせない。

けれど、感覚だけが異常なほど鋭敏になっている。

エララの吐息がかかるだけで、背筋に電流が走る。

衣擦れの音だけで、身体が反応してしまう。

完全に、開発され尽くしていた。

「どう? ケイル。自分の身体が誰のものか、分かった?」

彼女が私の耳元に唇を寄せる。

その言葉は、命令ではなく、魂への刻印のように響く。

「私は……貴方の、もの……です……」

掠れた声で答える。

それは敗北宣言であり、安息への鍵だった。

もう、逃げる気力など残っていない。

いや、逃げたくないのだ。

この甘美な地獄に、永遠に囚われていたいとすら思っている。

「ええ、そうよ。やっと帰ってきた」

エララの瞳から、一筋の涙がこぼれ落ち、私の頬を伝う。

その涙は、驚くほど熱かった。

三百年分の孤独。

三百年分の渇望。

それが今、堰を切って溢れ出そうとしている。

「もう我慢しないわ。貴方の器も、十分に広がった」

彼女がゆっくりと、私の体の上に跨る。

重さを感じさせない、羽毛のような軽さ。

だが、その存在感は山のように重い。

「一つになりましょう。魂の底まで溶け合って……もう二度と、死ですら私たちを分かてないように」

彼女が呪文を紡ぐ。

それは攻撃魔法でも防御魔法でもない。

古の時代に禁忌とされた、魂の結合術式。

「あ……エラ、ラ……ッ!」

彼女の身体から放たれる眩い光が、私を包み込む。

熱い。

焼けるように熱いのに、凍えるほど心地よい。

彼女の「芯」が、私の「芯」へと沈み込んでくる。

肉体的な結合を超えた、魔力と魂の融合。

境界線が消える。

私の快感は彼女の快感になり、彼女の飢餓感は私の飢餓感になる。

「愛してる、愛してる、愛してる……ッ!」

彼女の狂気的な愛の言葉が、直接脳内に響く。

私の理性は完全に消し飛んだ。

視界が白濁し、世界が彼女の色一色に染まる。

爆発的な解放感。

せき止められていた奔流が、一気に決壊する。

私は叫んだ。

声にならない絶叫を上げて、彼女という永遠の中に堕ちていった。

冒険は終わった。

勇者はもう、どこにも行かない。

この塔という名の揺り籠で、不死の魔女に愛され続けるという、甘い永遠が始まったのだから。