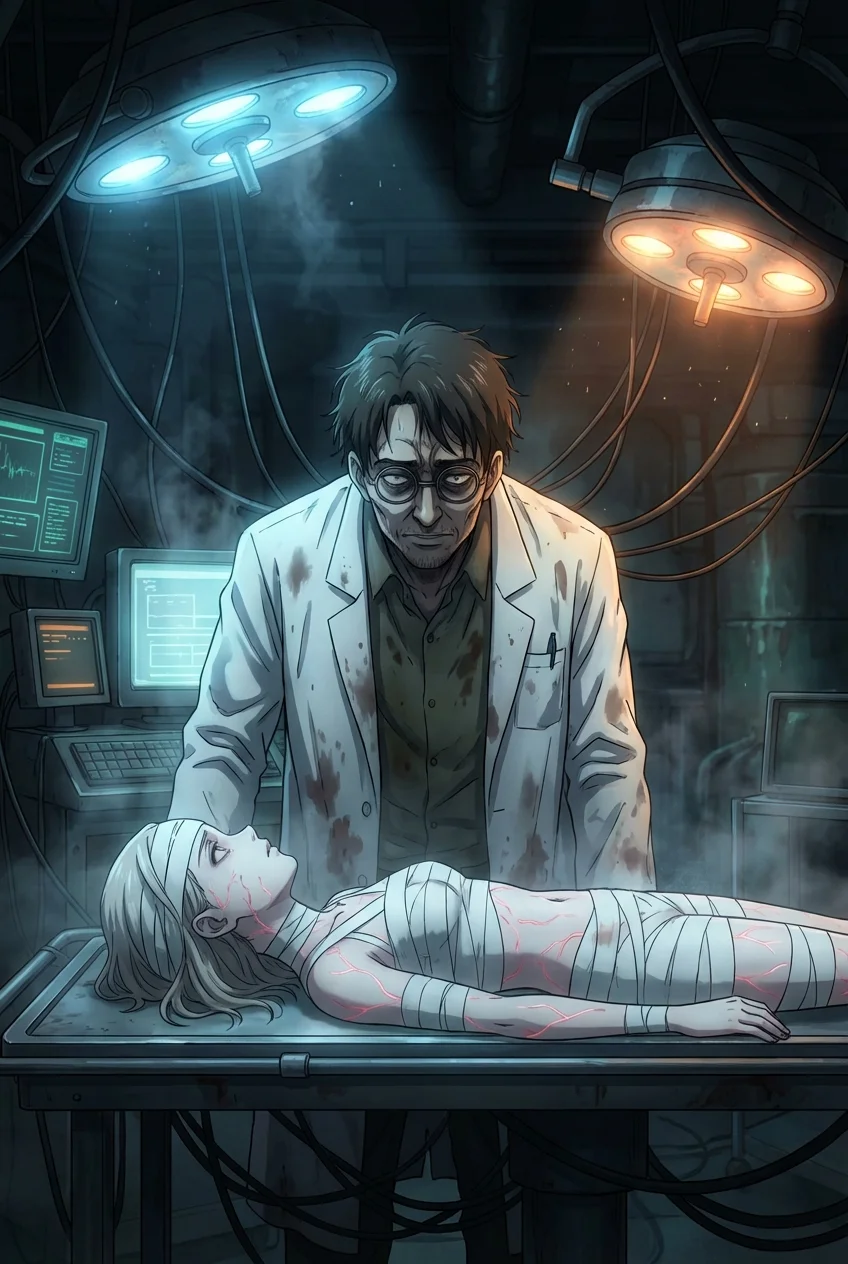

第一章 硝子の城塞

調香室は、完璧な静寂に満たされていた。

並べられた三千の香料瓶。

磨き上げられたビーカー。

そして、アルコールと冷気が混ざり合う、無菌室のような匂い。

私はスポイトを握り、0.01ミリグラム単位の調合に没頭していた。

これが私の聖域。

何者にも侵されない、秩序と理性の城。

不意に、その秩序が波打った。

背後の扉が開いたわけではない。

気配だ。

重く、湿度を含んだ圧倒的な「存在」が、分厚い扉をすり抜けて侵入してきたのだ。

スポイトを持つ指先が、わずかに震える。

「……何の用ですか。久遠先生」

振り返らずに問う。

声を震わせないことだけに全神経を注ぐ。

「冷たいな、葵。愛弟子がどんな傑作を練り上げているか、気になってね」

耳元で、低いバリトンが響く。

久遠鏡介。

稀代の調香師であり、私の師。

そして、私が築き上げた防壁を嘲笑うかのように踏み荒らす、唯一の侵入者。

彼の接近と共に、香りが押し寄せる。

それは香水などという上品なものではない。

雨上がりのアスファルト。

古い図書館の奥で眠る羊皮紙の埃。

そして、嵐の予感を孕んだオゾン。

記憶の彼方を刺激する、複雑怪奇な「生」の匂い。

私の無機質な研究室が、彼一人の体臭によって瞬く間に塗り替えられていく。

「下がってください。コンタミ(汚染)になります」

私は椅子を回転させ、彼を睨み上げた。

精一杯の拒絶。

私の誇りが、彼を拒んでいる。

だが、久遠は楽しげに目を細め、私の逃げ場を塞ぐように調香台に手をついた。

「汚染? 違うな。君は『中和』を恐れているんだ」

彼の指先が、私の白衣の襟元を掠める。

「君の創る香りは美しい。だが、あまりに寂しい。……まるで、ホルマリン漬けの標本のようだ」

「……完璧な調和こそが至高です」

「いいや。君に足りないのは『毒』だ。人を狂わせ、道を踏み外させるほどの引力だ」

反論しようとした唇を、彼の人差し指が塞ぐ。

心臓が早鐘を打つ。

彼の顔が近づくにつれ、視界の端がぐにゃりと歪んだ気がした。

部屋の角、直線の輪郭が曖昧にぼやけていく。

――恐ろしい。

この男に近づきすぎれば、私は私でいられなくなる。

個としての輪郭を失い、彼という強大な嵐に飲み込まれてしまう。

それは社会的な死であり、自我の消滅だ。

「逃げるな、葵」

久遠の手が、私の結い上げた髪に触れる。

ピンが一本、カランと乾いた音を立てて床に落ちた。

「君の魂は、とうに悲鳴を上げている。この無菌室から引きずり出されたいと」

「違います……私は、ただ……」

「証明してやろうか」

彼が胸元から取り出したのは、黒檀のポマンダーだった。

蓋が開かれる。

立ち上ったのは、強烈なイランイランと、焦げた砂糖のような香り。

理性を麻痺させる、夜の匂い。

私の膝から力が抜けた。

「さあ、深呼吸をして。……これが君の本能の香りだ」

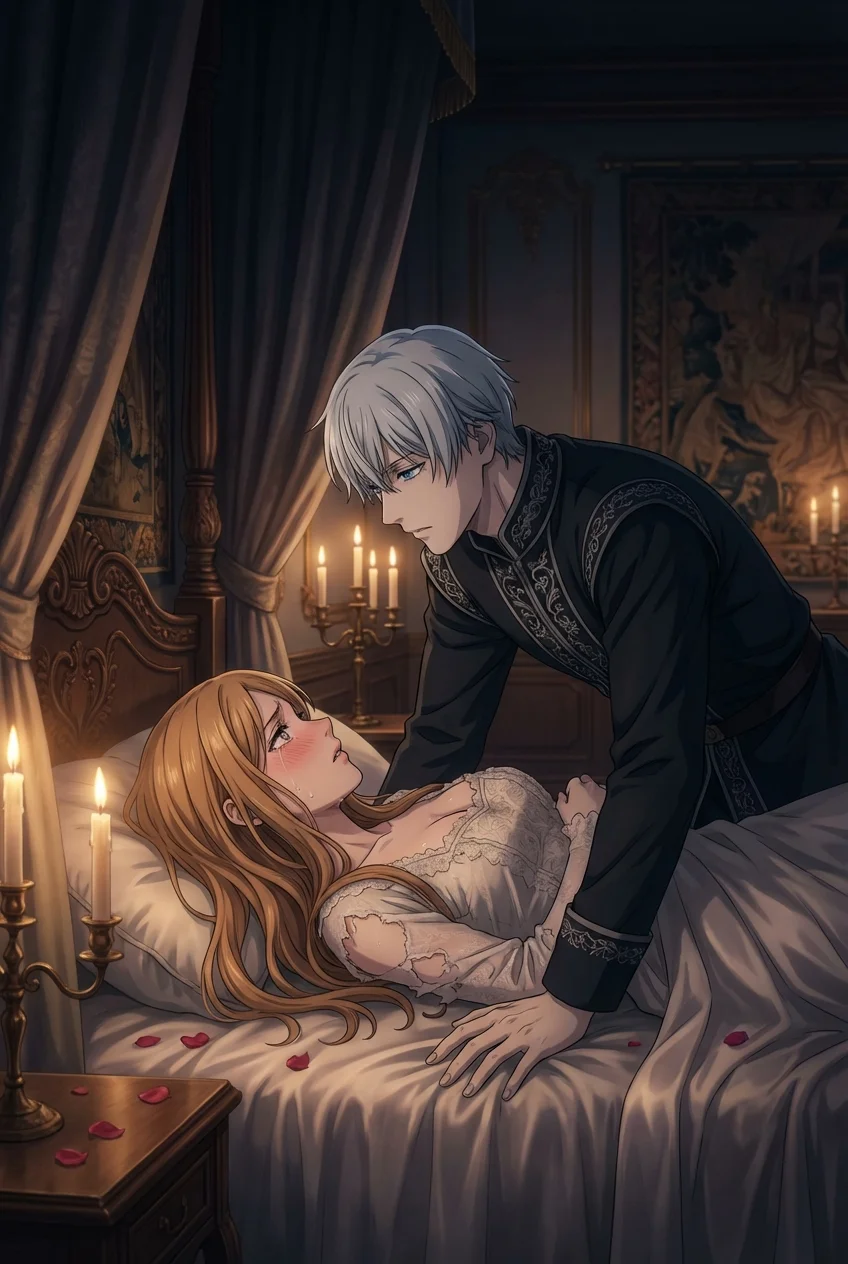

第二章 色彩の氾濫

「っ……やめ、て……」

拒絶の言葉は、吐息とともに甘く溶けた。

調香台の上に背中を預け、私は天井を仰ぐ。

視界が揺らぐ。

白い天井の染みが、まるで生き物のように蠢き始めていた。

久遠の指が、私の首筋の脈動をなぞる。

熱い。

火傷しそうなほどの熱量が、皮膚を通して私の血管に侵入してくる。

「先生の匂いで……頭が、おかしくなる」

「ならば感じろ。思考を止めて、ただ感覚の海に溺れればいい」

彼が顔を寄せ、私の首筋に深く息を吸い込む。

その瞬間、私の内側で何かが弾けた。

香りが、色に変わる。

鮮烈なクリムゾン。

深淵のようなインディゴ。

黄金色の火花。

五感が混線し、強烈な色彩の奔流となって脳内を駆け巡る。

これが、彼の言う「毒」なのか。

「あ、ぁ……っ!」

彼の手が、私の身に纏う薄い布地の上を滑る。

直接肌に触れているわけではない。

なのに、魂の形を直接撫で上げられているような、震えるほどの陶酔が襲う。

怖い。

私が私でなくなっていく。

積み上げてきた「調香師・葵」という冷徹な仮面が、彼の熱によって蝋のように溶かされていく。

「見てごらん、葵。君の指先を」

久遠に促され、私は霞む視線で自分の手を見た。

息を呑む。

私の指先が、透けていた。

白衣の袖口から伸びる手が、半透明のガラス細工のように揺らぎ、向こう側の実験器具を透かして見せている。

「混ざり合い始めたんだ。僕たちの魂が」

「消えちゃう……私、消えて……」

「そう、消えるんだ。この退屈な世界から、二人だけで」

恐怖はある。

けれど、それ以上に抗いがたい安堵があった。

もう、誰かの期待に応えなくていい。

完璧である必要もない。

ただ、この圧倒的な色彩と香りの渦に身を投じ、彼と一つに溶け合ってしまえばいい。

久遠が私を抱き寄せる。

彼のシャツからは、古い書物とタバコ、そして微かなムスクが香る。

その匂いが、私の肺を満たし、血液の組成を書き換えていくようだ。

「君の空っぽだった場所に、僕が満ちていく」

「先生……もっと……」

私は彼の背中に腕を回し、しがみついた。

自分という器が壊れ、彼という液体が注ぎ込まれる。

その感覚は、死ぬほど恐ろしく、そして涙が出るほど幸福だった。

私の理性は蒸発し、本能という名の鮮やかな花が、胸の奥で爆発的に開花した。

第三章 融解する境界線

世界が、急速に遠のいていく。

窓の外の車の走行音。

空調の低い唸り声。

時計の秒針の音。

それら現世のノイズが、水底に沈んだように籠もり、やがて完全に途絶えた。

残されたのは、互いの荒い呼吸音と、衣擦れの音だけ。

「ああ……葵……」

久遠の腕の中で、私は形を保つことすら難しくなっていた。

抱擁が深まるたびに、私の肌は彼の中に沈み込み、彼の一部となっていく。

境界線が消失する。

どこからが私で、どこからが彼なのか、もう判別できない。

「すごい……色が、視える……」

彼が私に触れるたび、視界いっぱいにオーロラのような光の帯が走る。

快楽という言葉では軽すぎる。

これは魂の融合だ。

互いの核を剥き出しにして、すり合わせ、火花を散らす、最も根源的な儀式。

「愛しているよ、葵。君のその、全てを投げ出した魂の香りが」

「私も……先生の匂いで、いっぱい……」

調香室の風景が、完全に溶け落ちた。

壁も床も天井も消え失せ、私たちはただ、乳白色の光と香りの渦の中に浮遊している。

重力からの解放。

道徳からの解放。

存在からの解放。

私の内側で渦巻いていた渇望と、彼の支配欲が螺旋を描いて絡み合い、一つの巨大な奔流となって昇華していく。

その瞬間、私は見た。

二人の魂が混ざり合い、この世には存在し得ない、透明で美しい「新しい色」が生まれるのを。

「溶ける……っ、一つに……!」

私の意識は白光に包まれ、個としての存在を完全に手放した。

そこにあるのは、永遠に続く一瞬の閃光だけだった。

終章 空白のソナタ

いつから、こうしていただろう。

嵐が過ぎ去ったあとのような静謐。

私は久遠の胸に顔を埋めたまま、浅い微睡みの中にいた。

目を開けると、そこはいつもの調香室――のように見えた。

けれど、決定的に何かが違う。

窓の外には、何もなかった。

ただ、どこまでも続く白い霧が広がっているだけ。

実験器具のガラスは輪郭を失い、水飴のように空間に溶け出している。

「……先生。外が、見えません」

「ああ。ここはもう、あの世界じゃないからね」

久遠の声は、以前よりも柔らかく、そして近くに感じられた。

まるで、私の脳内で直接響いているかのように。

彼は私の髪を梳き、愛おしげに口づける。

「私たちは『彼岸』へ渡ったんだ。もう誰にも邪魔されない。時間も、老いも、別れもない」

ふと床を見ると、あの黒檀のポマンダーが転がっていた。

だが、そこからはもう何の匂いもしない。

私たちの存在そのものが、至高の香気となってこの空間に充満しているからだ。

もはや、香りを閉じ込める容器など必要ない。

私の指先を見る。

やはり、半透明に透き通ったままだ。

けれど、恐怖はなかった。

久遠の手もまた、同じように透き通り、私と重なっているのだから。

「怖くないかい? 葵」

「いいえ」

私は首を横に振り、彼の首筋に顔を寄せた。

「満たされています。……永遠に」

かつて私が必死に守ろうとしていた「理性の城」は消え失せた。

その代わりに手に入れたのは、彼と混ざり合い続ける、甘美な牢獄。

久遠が微笑み、再び私を抱き寄せる。

その腕の中で、私は目を閉じた。

ここには、私たち二人しかいない。

そして、私たち以外には何もいらない。

透き通る罪の薫りに包まれて、私たちは果てしない微睡みへと堕ちていく。