第一章 凍てつく閨(ねや)の契約

重厚な樫の扉が、ずしりと重い音を立てて閉ざされた。

外界から遮断された寝室には、張り詰めた静寂だけが横たわっている。

天蓋付きの広大なベッド。

窓の外には、領地を閉ざす万年雪。

そして目の前には、この国の北方を統べる「氷の公爵」こと、カエレン・ヴォルガードが立っていた。

「……用件は分かっているな、エララ」

彼の声は、窓外の吹雪よりも冷たかった。

彫刻のように整った美貌には、一切の感情が浮かんでいない。

銀色の髪が、月明かりを吸って鋭く輝く。

「は、はい……閣下」

私は震える指先で、薄いネグリジェの裾を握りしめた。

没落寸前の男爵家が生き残るために差し出された生贄。

それが私、エララだ。

私には魔力がない。

いや、正確には「自分自身で魔法を行使できない」欠陥品だ。

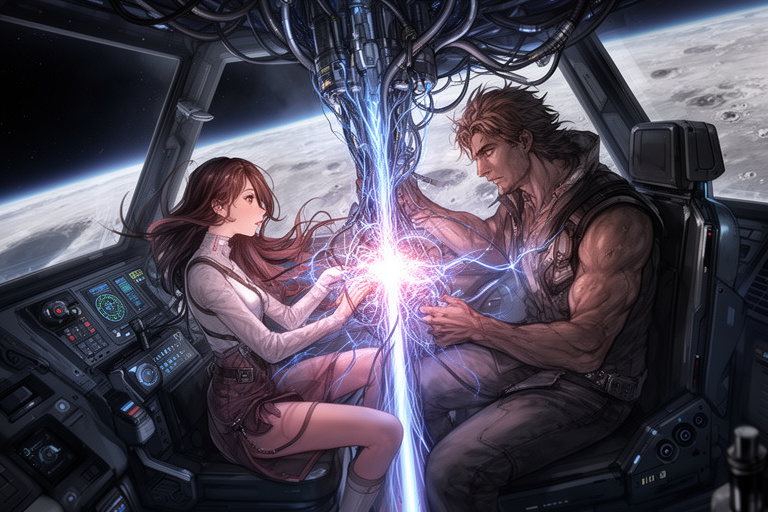

だが、他者の魔力を受け入れ、増幅させて返すという特異体質――『共鳴器(レゾネーター)』としての価値だけがあった。

強大すぎる魔力を持ち、常に暴走の危険と隣り合わせのカエレン公爵。

彼にとって、私はただの「鎮静剤」であり、「排出口」なのだ。

「ならば、始めよう。無駄な時間は惜しい」

カエレンは無造作に軍服のボタンを外し始めた。

飾り紐が外れ、上着が床に落ちる。

鍛え上げられた胸板が露わになるにつれ、私の心臓は早鐘を打った。

愛のない行為。

事務的な魔力供給。

そう分かっているのに、彼が近づいてくるだけで、私の身体は期待と恐怖で強張ってしまう。

「ベッドへ」

短く命じられ、私は逃げるようにシーツの上へと這い上がった。

絹の感触が冷やりと肌を撫でる。

だが、すぐにそれ以上の熱源が覆いかぶさってきた。

「……目を閉じろ」

耳元で囁かれた声は、先ほどまでの冷徹さとは裏腹に、マグマのような熱を帯びていた。

第二章 侵略する熱

視界が闇に閉ざされると、聴覚と触覚が異常なほど鋭敏になった。

衣擦れの音。

カエレンの荒い呼吸音。

そして、私の太ももを割り入る、彼のたくましい脚の感触。

「っ……あ……」

首筋に、熱い唇が押し当てられる。

キスではない。

これは魔力のパスを繋ぐための「接触」だ。

そう自分に言い聞かせても、背骨を駆け上がる電流のような痺れは誤魔化せなかった。

「力が……溢れてくる」

カエレンが低く唸る。

彼の手が、私の腰を乱暴に掴んだ。

その指が素肌に食い込む痛みさえ、甘美な刺激に変換されて脳髄を揺らす。

「んっ、ぁ……閣下、熱い、です……っ!」

「耐えろ。まだ、半分も入っていない」

言葉の意味が脳内で妖しく変換され、頬が火照る。

彼の膨大な魔力が、私の回路へと雪崩れ込んでくる。

それはまるで、奔流のような熱い蜜だ。

私の空っぽだった器が、彼の色で塗り潰されていく。

「はぁ、っ、あぁっ!」

許容量の限界。

これ以上は無理だと悲鳴を上げそうになった時、彼の舌が私の耳たぶを執拗に愛撫した。

「――いい声だ、エララ。もっと鳴け」

冷徹公爵?

嘘だ。

今、私の上で飢えた獣のように息を荒らげているこの男は、誰なのだ。

彼の手がネグリジェの胸元を寛げ、露わになった素肌を大きな掌で覆った。

掌底から直接注ぎ込まれる魔力の波動が、心臓を鷲掴みにする。

「ひグッ……! 奥、まで……響く……っ」

「そうだ。私の全てを受け入れろ。一滴も残さず、お前の深淵で吸い尽くせ」

彼の言葉は命令であり、懇願のようにも聞こえた。

理性が溶ける。

魔力の共鳴による快楽は、肉体的な交わりを凌駕する。

全身の細胞が沸騰し、彼を求めて疼き出した。

「もっと……ください……カエレン様……」

無意識に彼の背中に爪を立て、しがみつく。

その瞬間、彼の中で何かが弾ける気配がした。

第三章 決壊

「……その名前で、私を呼ぶな」

彼は苦しげに呟くと、私の唇を塞いだ。

これまでとは違う、貪るような口づけ。

舌が口腔内を蹂躙し、唾液を絡め取り、私の呼吸さえも奪っていく。

「んんっ! ふぁ、っ、……!」

酸素が足りない。

頭が真っ白になり、視界にチカチカと星が飛ぶ。

魔力の供給は終わっているはずだ。

なのに、彼は止まらない。

彼のゴツゴツとした手が、私の太ももの内側を這い上がり、秘められた熱源へと指を滑らせる。

「あっ、そこ、は……っ!」

「濡れているな。……私の魔力に酔ったか? それとも、私という男に反応したのか?」

意地悪な問いかけに答える余裕などない。

敏感な箇所を、魔力を帯びた指先で執拗に弄られる。

クリ、と弾かれるたびに、腰が勝手に跳ね上がった。

「いや、あ、声、止まらな……いっ!」

「止めるな。この屋敷の壁は厚い。誰にも聞こえない」

彼は私の膝を割り、自身の腰を強く押し付けた。

硬く、熱を持った「それ」が、私の秘部に押し当てられる。

衣服越しの摩擦だけで、気が狂いそうだった。

「契約には……こんなこと、書いて……」

「契約など、破り捨てればいい」

カエレンの瞳が、月光の中で青白く燃えていた。

そこにあるのは、冷徹な理性ではない。

長年抑圧されてきた、昏い執着の炎だ。

「お前はずっと気づいていなかっただろうが……私は、お前が欲しかった」

「え……?」

「魔力の制御など口実に過ぎない。私はただ、お前を私の色で染め上げ、二度と逃げられないように壊したかっただけだ」

衝撃的な告白と共に、彼は私の最奥を一気に貫いた。

「――っ!!!」

声にならない悲鳴。

痛みは一瞬、すぐに灼熱のような充足感に塗り替えられる。

身体の楔が、魂の楔となって私を繋ぎ止める。

「カエレン、さま……っ、深い、深すぎます……っ」

「もっとだ。もっと奥へ。お前の魂の形が変わるまで」

ピストン運動が始まる。

それは激しく、それでいて過保護なほどに濃厚だった。

突かれるたびに、私の視界は白濁し、思考が吹き飛ぶ。

彼のリズムに合わせて、ベッドが軋む。

汗と体液の混じり合う匂い。

荒い息遣い。

肌と肌が打ち付け合う生々しい音。

「愛している……エララ。お前は私のものだ」

耳元で囁かれる愛の言葉は、呪詛のように甘く、私の逃げ場を完全に塞いだ。

第四章 溶け合う境界

何度も絶頂を迎え、意識が朦朧とする中で、私は悟った。

この結婚は、私が彼を癒やすためのものではない。

彼が私を捕食し、その体内に取り込むための儀式だったのだと。

「もう、許して……壊れちゃい、ます……」

「壊れろ。私が何度でも組み直してやる」

彼は私の涙を舌で舐め取り、再び腰を打ち付ける。

その瞳に見つめられるだけで、私はまた、彼を受け入れる準備をしてしまう。

快楽の波に溺れながら、私は自ら彼の背中に腕を回した。

冷徹公爵の仮面の下にある、このどうしようもないほどの熱情こそが、私が求めていたものだったのかもしれない。

夜はまだ、終わらない。

氷壁の裏側で、私たちは獣のように、互いの存在を確かめ合い続けた。