第一章 冷たい鎖

シャンデリアの白光が、網膜を焼き尽くすほどに降り注ぐ。

笑いなさい、葵。

白磁の人形のように。

一ミリの亀裂も悟られぬように。

「神崎家の次期当主、壮一郎様とお似合いですこと」

「本当に、絵に描いたような淑女で」

蝶が羽ばたくような扇子の音。

値踏みする視線の雨。

私は唇の端を吊り上げ、完璧な角度の会釈を返す。

「恐縮でございます」

胸元には、婚約の証である月長石のペンダント。

ひんやりとした石の温度が、まるで氷の鎖のように肌に張り付いている。

それは私を「神崎家の嫁」という型に押し込める、美しくも残酷な枷。

夜会の喧騒が遠のくバルコニー。

一息つこうとカーテンの影に滑り込んだ瞬間、鼻孔をくすぐる香りがあった。

白檀と、微かな煙草、そして獣めいた麝香。

「……息が詰まりそうだ」

低く、けれど鼓膜を直接撫でるような声。

振り返れば、夜の闇を切り取ったような黒いタキシードの男がいた。

神崎 蓮。

私の婚約者の、兄。

「蓮様……。そのような場所でお戯れを」

彼は答えず、ただ獲物を狙う豹のような瞳で私を見下ろしている。

その視線だけで、纏っているドレスを剥ぎ取られたような錯覚に陥る。

「綺麗な仮面だ。だが、少し厚化粧が過ぎるんじゃないか?」

彼の手が伸びる。

あ、と声を上げる間もなく、指先が私のうなじを掠めた。

びくり、と背骨に電流が走る。

熱い。

彼の指先は、火傷しそうなほど熱を帯びている。

氷のような月長石とは対照的な、生々しい羽ばたきのような熱。

「……からかわないでくださいませ」

拒絶しなければ。

そう思うのに、足が縫い止められたように動かない。

彼が私とバルコニーの手すりの間に割り込み、逃げ場を塞ぐ。

蓮の指が、私の結い上げた髪に何かを挿し込んだ。

「プレゼントだ」

黒曜石の簪(かんざし)。

吸い込まれるような、妖しい黒。

「お前には淡い月光など似合わない。もっと深く、出口のない闇の色こそが相応しい」

耳元で囁かれる吐息が、理性の堤防をじわりと溶かしていく。

言葉の意味を脳が理解するより先に、肌が彼の声を飲み込んで熱を持つ。

「今夜、離れの書庫で待っている」

彼は一瞬だけ、唇が触れるか触れないかの距離で私の耳朶を甘噛みし、闇へと消えた。

残されたのは、うなじに残る痺れるような熱と、体の奥底で小さな火花を上げ始めた、名付けようのない渇きだけ。

第二章 蜜の決壊

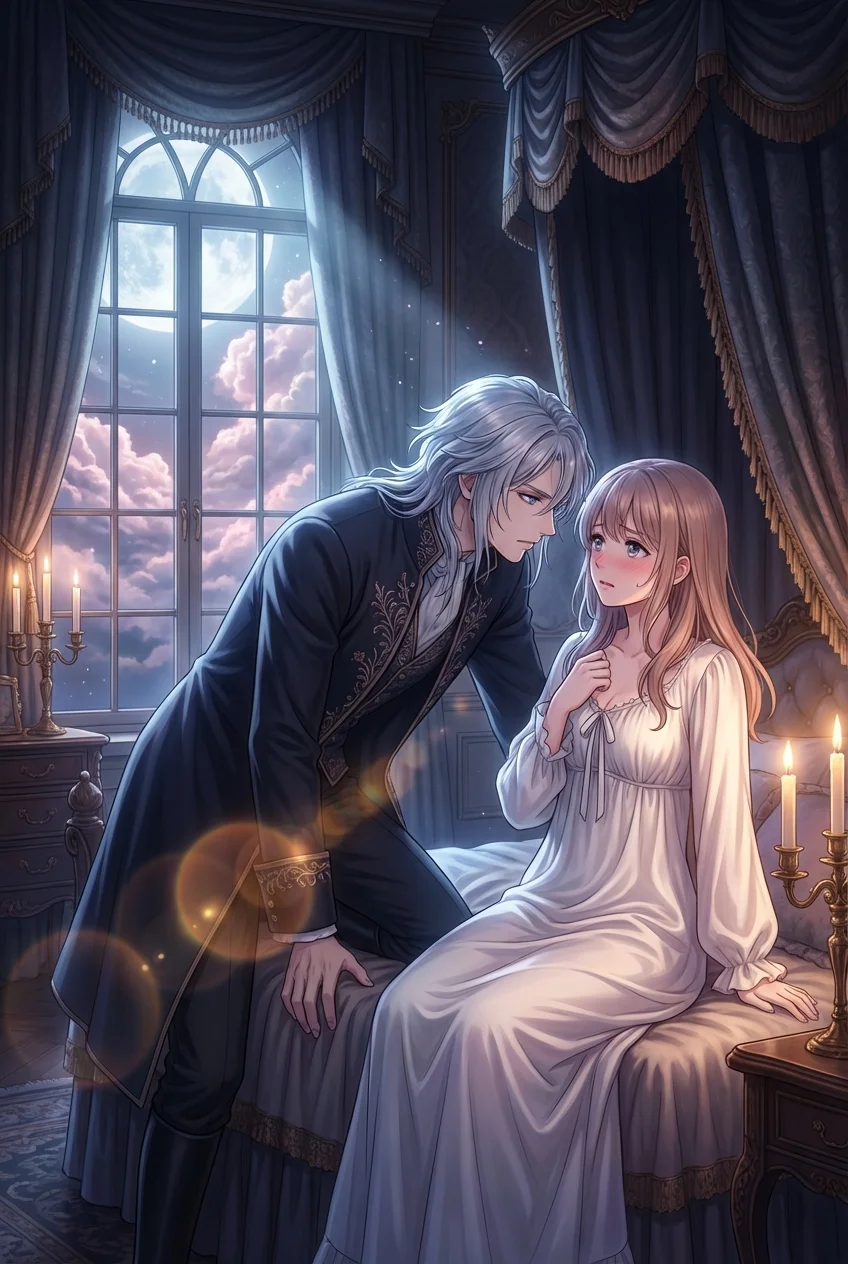

重い樫の扉を押し開ける。

書庫の中は、埃と古紙の匂い。

静寂が支配する空間に、私のドレスが擦れる音だけが響く。

「……蓮様?」

月明かりだけが頼りの薄暗がりに、彼が長椅子に腰掛けていた。

本を読むわけでもなく、ただ私を待っていた。

一歩踏み出すたびに、心臓が早鐘を打つ。

これは罪だ。

一族を、婚約者を、社会的な死へと追いやる、許されざる背徳。

けれど。

その断崖絶壁に立つ恐怖こそが、どうしようもないほど私を潤ませる。

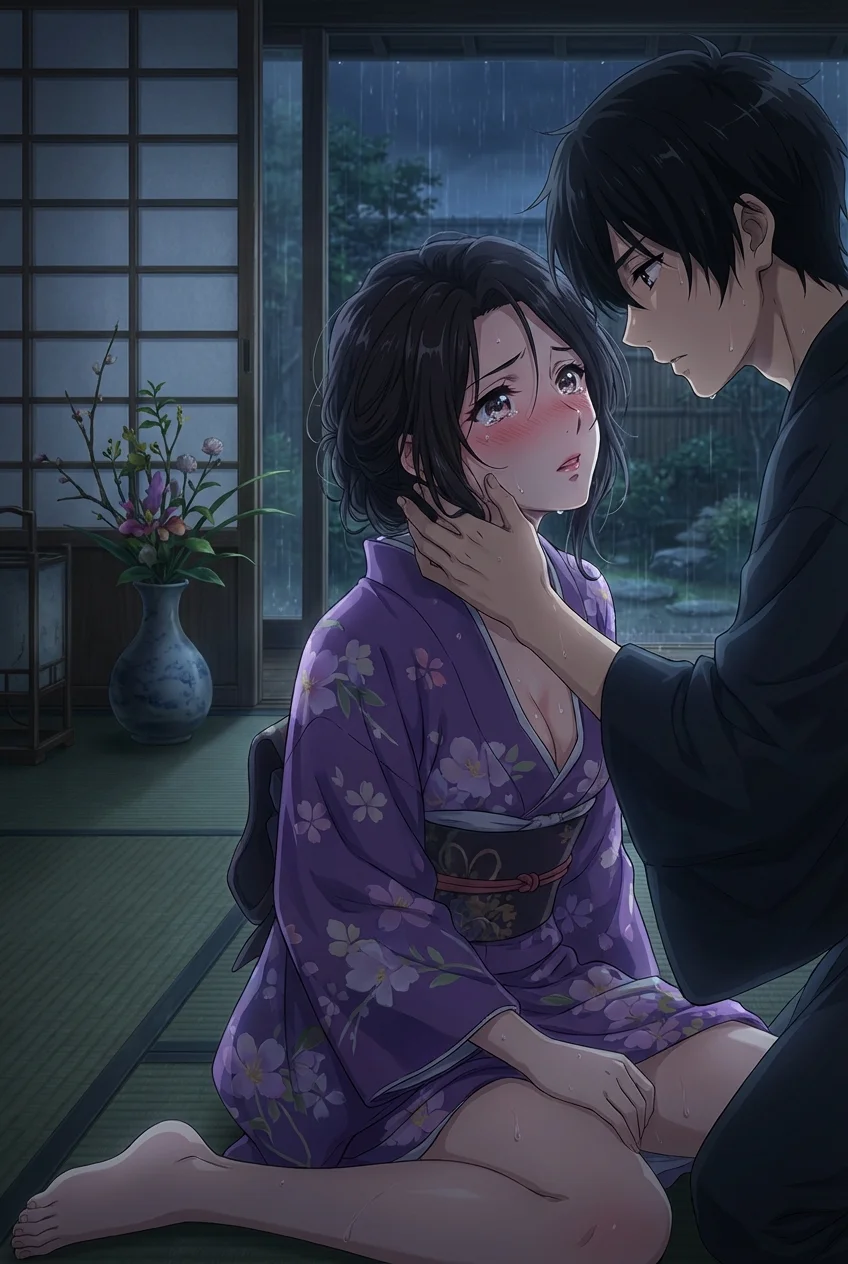

「こっちへ」

短い命令。

私は操り人形のように彼の前まで歩み寄り、膝をつく。

彼はすぐに触れてはこなかった。

ただ、その熱っぽい視線で私の全身を舐めるように這うだけ。

「……焦らさないで」

思わず漏れた懇願に、彼が口角を上げる。

その瞬間、彼の手が伸び、私の髪に触れた。

先ほど挿された、黒曜石の簪。

スルリ。

彼がそれを引き抜くと、結い上げていた黒髪が重力に従い、パラパラと背中に解け落ちた。

それは合図だった。

「白石葵」という完璧な令嬢が死に、ただの「女」が生まれる儀式。

「あっ……んぅ……!」

唇が塞がれる。

挨拶も、言い訳も不要。

ただ酸素を奪い合うような、貪るような口づけ。

互いの吐息が混じり合い、熱気が二人の間の隙間を埋めていく。

彼の大きな手が、ドレスの背中のファスナーをゆっくりと下ろしていく。

ジィ、という布が裂けるような音が、静寂な書庫にあまりにも大きく響く。

冷たい外気が背中に触れたのも束の間、すぐに彼の手のひらが素肌を覆う。

「熱いな……。震えているぞ」

「れん、さま……」

彼の指が、肌の上を滑る。

その軌跡が、そのまま火種となって全身に燃え広がる。

ドレスが肩から滑り落ち、月光の下、私は無防備な姿を晒す。

彼が私を机の上に押し倒す。

硬い木の感触が背中に食い込むが、それすらも現実感を繋ぎ止める杭(くい)のようで、心地よい。

「目を開けろ、葵。今、お前を壊そうとしている男を見ろ」

彼の熱い塊が、私を貫く。

「っ……!」

声にならない悲鳴。

彼の一部が私と一つになり、内側の柔らかな場所を押し広げていく。

深い。

あまりにも深く、そして熱い。

視界が白く明滅する。

彼が動くたびに、世界が激しく揺さぶられる。

寄せては返す波のように、彼が与える熱が私の輪郭を溶かしていく。

「あ、ぁ……っ、熱い、溶ける……っ」

思考が弾け飛ぶ。

神崎家の家訓も、社交界の目も、すべてが彼という嵐に巻き込まれ、塵となって消えていく。

私はただ、彼にしがみつき、その背中に爪を立てる。

もっと、もっと深く。

私の存在そのものを、あなたが飲み干して。

互いの肌が打ち付け合う音が、濡れたリズムを刻む。

月長石のペンダントが激しく揺れ、胸元を叩く。

清廉潔白な石が、私たちの絡み合う影を見下ろしている。

その背徳感が、さらなる蜜を溢れさせた。

私は獣のように背を反らし、彼を受け入れ、彼と共に堕ちていった。

第三章 砕かれた檻

事後の気配が濃厚に漂う部屋。

古紙の匂いに、さらに濃密な甘い匂いが混じり合っている。

私は乱れたドレスを胸元で抱え、荒い息を整えていた。

肌に残る彼の感触。

内側に残る、痺れるような余韻。

これで終わりだ。

もう、元の「完璧な私」には戻れない。

戻りたくもない。

「……蓮様。私を、連れて逃げてください」

震える声で懇願する。

全てを捨ててもいい。

この背徳の炎に焼かれて灰になるのなら、それは本望だと思った。

しかし。

衣服を整えた蓮は、冷徹なまでに静かな瞳で私を見下ろした。

「断る」

その言葉は、鋭い刃のように私の胸を貫いた。

甘い情事の余韻を、一瞬にして凍てつかせる響き。

「なぜ……? あんなに、求め合ったではありませんか」

「ああ。だが、だからこそ連れてはいかない」

蓮は床に落ちた黒曜石の簪を拾い上げ、私の手の中に握らせた。

「俺と一緒に逃げれば、君はまた『神崎蓮の女』という新しい檻に入ることになる。所有者が変わるだけだ」

「っ……」

彼は私の頬に触れた。

先ほどまでの情熱を封じ込めた、どこまでも静かで、哀しい手つき。

「君が欲していたのは俺じゃない。俺という『鍵』を使って、自分自身を縛る鎖を断ち切りたかっただけだ。違うか?」

何も言えなかった。

図星だったからだ。

私は彼を愛しているつもりで、その実、彼を使って「完璧な令嬢」という役割を破壊したかったのだ。

「行け、葵。家も、名誉も、俺も捨てて。君の足で、君の人生を歩くんだ」

彼は背を向けた。

その背中は、どんな言葉よりも雄弁に「終わり」を告げていた。

もう二度と、振り返らない背中だった。

「……さようなら、私の共犯者」

私は黒曜石の簪を強く握りしめた。

鋭い切っ先が掌に食い込み、血が滲む。

その痛みこそが、誰のものでもない、私が初めて手に入れた「自由」の証だった。

エピローグ 残り火

あれから三年。

私は北の小さな港町で、古書店の店番をしている。

「白石」の名は捨てた。

風の便りで神崎家の醜聞を聞いたが、それはもう、遠い国の出来事のようだ。

チリン、とドアベルが鳴る。

「いらっしゃいませ」

私の声は、以前のような作り物の上品さはなく、少し低く、ありのままの響きを持っている。

客に本を手渡し、ふとカウンターの隅に目をやる。

文鎮代わりに置かれた、黒い石の簪。

今はもう髪を結うこともなく、無造作に置かれたそれを、指先でなぞる。

冷たい石のはずなのに。

触れるたびに、体の奥底が微かに疼く。

あの夜。

書庫の闇の中で、彼が私の中に注ぎ込んだ熱は、決して消えることはなかった。

それは呪いであり、生涯消えぬ祝福だ。

誰かと結ばれることもない。

誰かに愛を囁くこともない。

けれど、私は満たされている。

この身を焦がすような情欲の残り火がある限り、私は孤独ではない。

窓の外を見る。

曇り空の向こうに、あの夜と同じ、妖しく光る月が見えた気がした。

私は小さく息を吐き、自らの腕を抱く。

肌に残る彼の幽霊を愛するように。

今日も私は、誰のものでもない私を生きる。