第一章:硝子の檻

雨の匂いが、その温室には充満していた。

東京都心の喧騒から切り離された、古びた洋館の裏手。そこに私の、いや、私たちの『秘密』があった。夫である高志は、この場所の存在すら知らない。彼は数字と株価の変動だけを愛し、妻である私がどこで誰と肌を重ねているかなど、興味も持たない男だったからだ。

「絵麻(えま)さん、今日は顔色が蒼いね」

湿った空気に混じる、微かな薬品の匂い。白衣を纏ったその背中が、ゆっくりとこちらを向く。植物学者の佐伯(さえき)は、愛おしそうにダチュラの白い花弁を指先で撫でていた手で、私の頬に触れた。

「……佐伯さんのせいよ。昨日、あんなに激しくするから」

「ふふ、ごめん。君があまりにも綺麗に泣くから、つい理性が飛んでしまった」

佐伯の指は冷たかった。まるで彼が愛する植物の根のように、じっとりと私の肌に吸い付く。私はその冷たさに身震いしながらも、彼の手首を掴み、自分の唇へと寄せた。彼が研究のために借りているこの温室は、熱帯植物と有毒植物の楽園だ。極彩色の花々が毒々しい香りを放ち、私の理性を麻痺させる。

私たちは、狂ったように求め合った。ガラスの天井を叩く雨音が、私たちの荒い呼吸を隠してくれる。冷たい実験台の上、背中に感じる硬質な感触と、正面から押し寄せる佐伯の熱。彼は普段の穏やかな学者としての顔を捨て、貪るように私を味わう。その瞳の奥には、愛欲とは違う、もっと暗く濁った何かが渦巻いていた。

「……絵麻さん。君はずっと、変わらないでいてほしい」

事後、乱れた衣服を整えながら彼が呟いた言葉に、私は違和感を覚えた。それは恋人が口にする甘い願いというよりは、蒐集家がコレクションを前にした時の独り言のように響いたからだ。

第二章:甘い痺れ

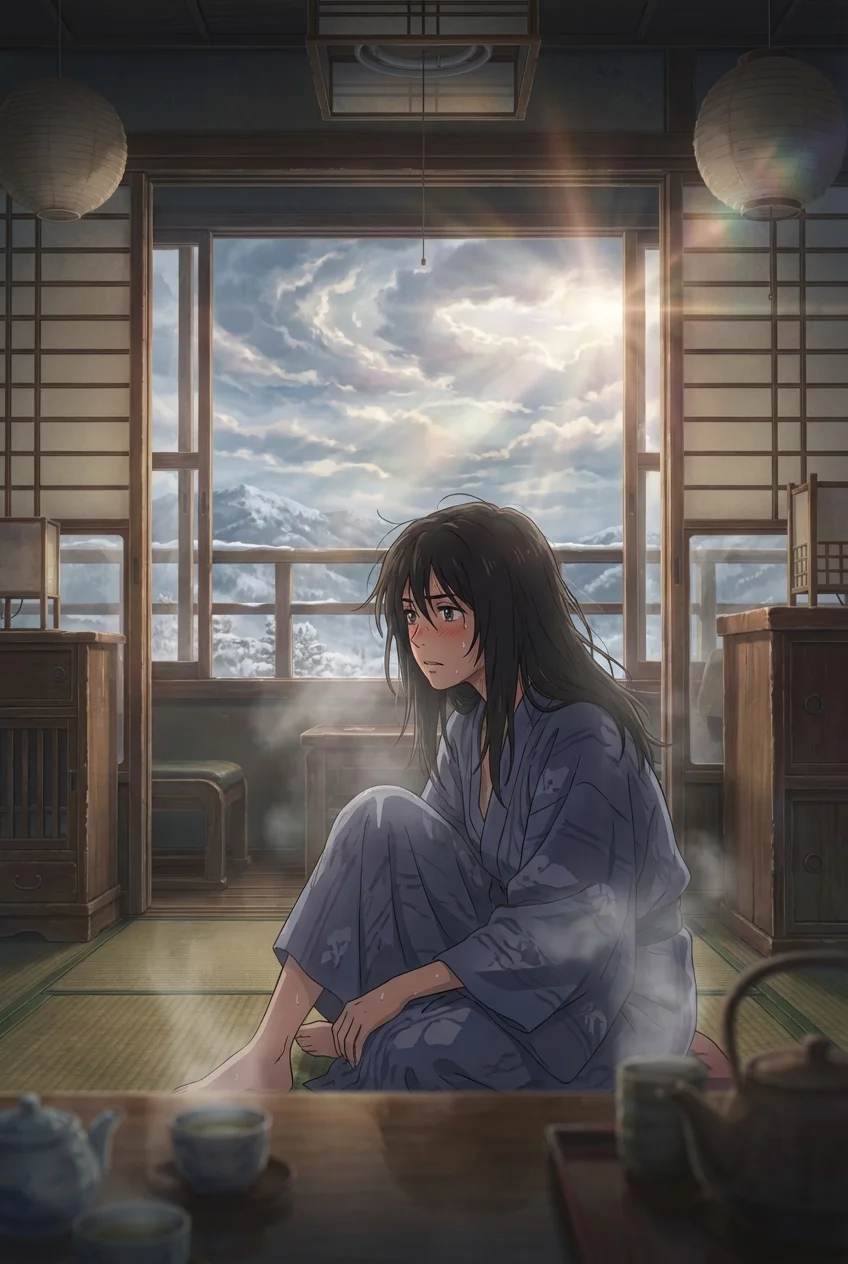

異変に気付いたのは、それから一ヶ月ほど経った頃だった。

朝、目が覚めると指先が痺れている。コーヒーカップを持ち上げようとして、うまく力が入らずに取り落としてしまった。高志は「疲れているんだろう」と一瞥しただけで、すぐに会社へと向かった。砕け散った陶器の破片を見つめながら、私は自分の体が自分のものでなくなっていくような、奇妙な浮遊感に襲われた。

それでも私は、佐伯の元へ通うことをやめられなかった。彼の淹れてくれるハーブティーを飲むと、その痺れさえも心地よい陶酔へと変わるのだ。

「最近、体が重いの」

温室の椅子に深く沈み込みながら、私は訴えた。佐伯は優しく微笑み、薄紅色の液体が入ったティーカップを差し出した。

「大丈夫だよ、絵麻さん。それは君が、俗世の穢れを落としている証拠だ」

「……穢れ?」

「そう。君の夫、君を取り巻く退屈な日常、老い、劣化……それら全てから、君を守るための準備をしているんだ」

彼は私の足元に跪き、靴を脱がせ、むくんだ足に口づけを落とした。その恭しい態度は、女神を崇める信徒のようであり、同時に獲物を確かめる捕食者のようでもあった。

意識が遠のく。手足の感覚が希薄になり、視界の端が白く霞んでいく。佐伯の声が、水底から響くように聞こえた。

「美しい。君のその白磁のような肌も、虚ろな瞳も、全てが芸術だ」

ふと、温室の隅にある作業台が目に入った。そこにはいつも布がかけられているが、風がめくれた隙間から、ホルマリン漬けにされた何かの瓶が見えた気がした。極彩色の蝶か、あるいは、小動物か。

——逃げなければ。

本能が警鐘を鳴らす。けれど、私の体は鉛のように重く、指一本動かせない。佐伯が立ち上がり、棚から注射器を取り出すのが見えた。中の液体は、私がいつも飲んでいる紅茶と同じ、美しい薄紅色をしていた。

第三章:永遠の繭

「何を……するの?」

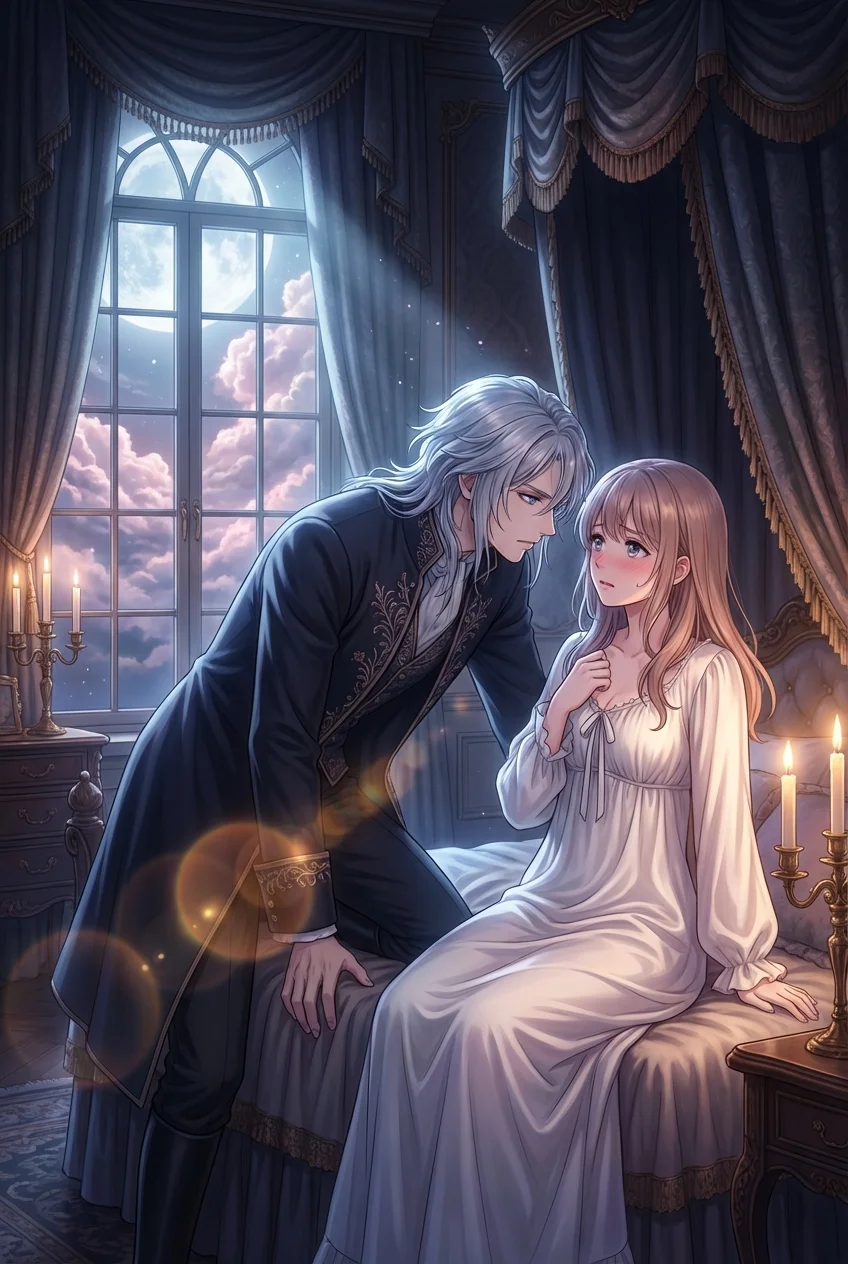

掠れた声で問うと、佐伯は恍惚とした表情で私を見下ろした。

「君はね、すぐに枯れてしまう花なんだよ、絵麻さん。人間は皆そうだ。老い、醜くなり、最後は土に還る。僕はそれに耐えられない」

鋭い針先が、私の腕の静脈に押し当てられる。チクリとした痛みの後、冷たい熱が血管を駆け巡った。

「僕は君を愛している。だから、その美しさを永遠に固定したいんだ。この薬を使えば、君の代謝は極限まで低下し、意識は夢の中に閉じ込められる。生きたままの、最高の標本になれるんだ」

狂気。それは叫び声や暴力ではなく、静寂と論理の中にこそ宿るのだと、私は薄れゆく意識の中で理解した。彼は本気だ。私を殺すのではなく、私という存在を『保存』しようとしている。

恐怖はあった。夫の待つ冷え切った家には二度と戻れないという絶望もあった。しかし、不思議なことに、心のどこかで安堵している自分もいた。

高志にとって私は家政婦でありアクセサリーだった。社会にとって私は『誰かの妻』という記号だった。けれど佐伯だけは、歪んだ形であれ、私という素材そのものに執着し、永遠を与えようとしている。

(ああ……もう、どうでもいいわ)

体の自由は完全に失われた。瞳を動かすことさえ億劫になる。私の視界いっぱいに、佐伯の顔が迫る。彼は愛おしそうに私の瞼を指で閉じさせた。

「おやすみ、僕の絵麻。君はこれから、この硝子の檻の中で、誰にも触れられず、誰にも傷つけられず、永遠に咲き誇るんだ」

感覚が遮断される直前、私は彼に微笑み返そうとした。けれど、顔の筋肉はもう動かない。私は既に、彼の手によって完成された『標本』へと変わり果てていたのだ。

温室の外では、雨がまだ降り続いているのだろうか。それとも、もう止んだのだろうか。私にはもう、それを確かめる術はない。ただ、薬品の甘い匂いと、佐伯の重い愛情だけが、永遠に続く闇の中で私を抱きしめていた。