第一章 白銀の逃避行

吐く息が、白く凍りついて視界を曇らせる。

しんしんと降り積もる雪の音が、鼓膜を圧迫するようだった。

私は逃げてきたのだ。

東京の乾いた空気からも、冷え切った夫婦生活からも。

「……美月(みつき)?」

背後から掛かった声は、低く、そして驚くほど熱を帯びていた。

振り返ると、そこには記憶の中の少年とは違う、骨格の逞しい大人の男が立っている。

「蓮(れん)……」

幼馴染の蓮。この山奥の温泉宿『雪月花』の若旦那。

十年ぶりの再会だというのに、彼の瞳には懐かしさよりも、もっと粘着質な、暗い光が宿っていた。

「よく来たな。……ずっと、待ってた」

その「ずっと」という言葉の響きが、単なる時間の経過を指しているのではない気がして、私の背筋に粟が立った。

蓮は私の濡れたコートに手を伸ばす。

指先が首筋に触れた瞬間、氷のように冷たい私の肌と、火傷しそうな彼の手の温度差に、心臓が跳ねた。

「冷えてるな。……芯まで、温めてやるよ」

彼はそう言って、獲物を見るような目で目を細めた。

その視線の重さに、私は自分が自ら檻に入り込んでしまった小動物のような錯覚を覚えた。

宿の中は、硫黄の香りと古い木の匂いが入り混じっている。

通された「離れ」は、雪景色を独占できる贅沢な空間だったが、同時に外界から隔絶された密室でもあった。

「夕食まで時間がある。一番風呂、空けておいたから」

蓮が障子を閉める際、最後に投げかけた視線。

それは、私の全身を舐めるように這い、着衣の下の輪郭まで探るような、不躾で、それでいて抗いがたい引力を持っていた。

私は一人、部屋に残される。

静寂が怖い。

自分の心臓の音だけが、やけに大きく響いていた。

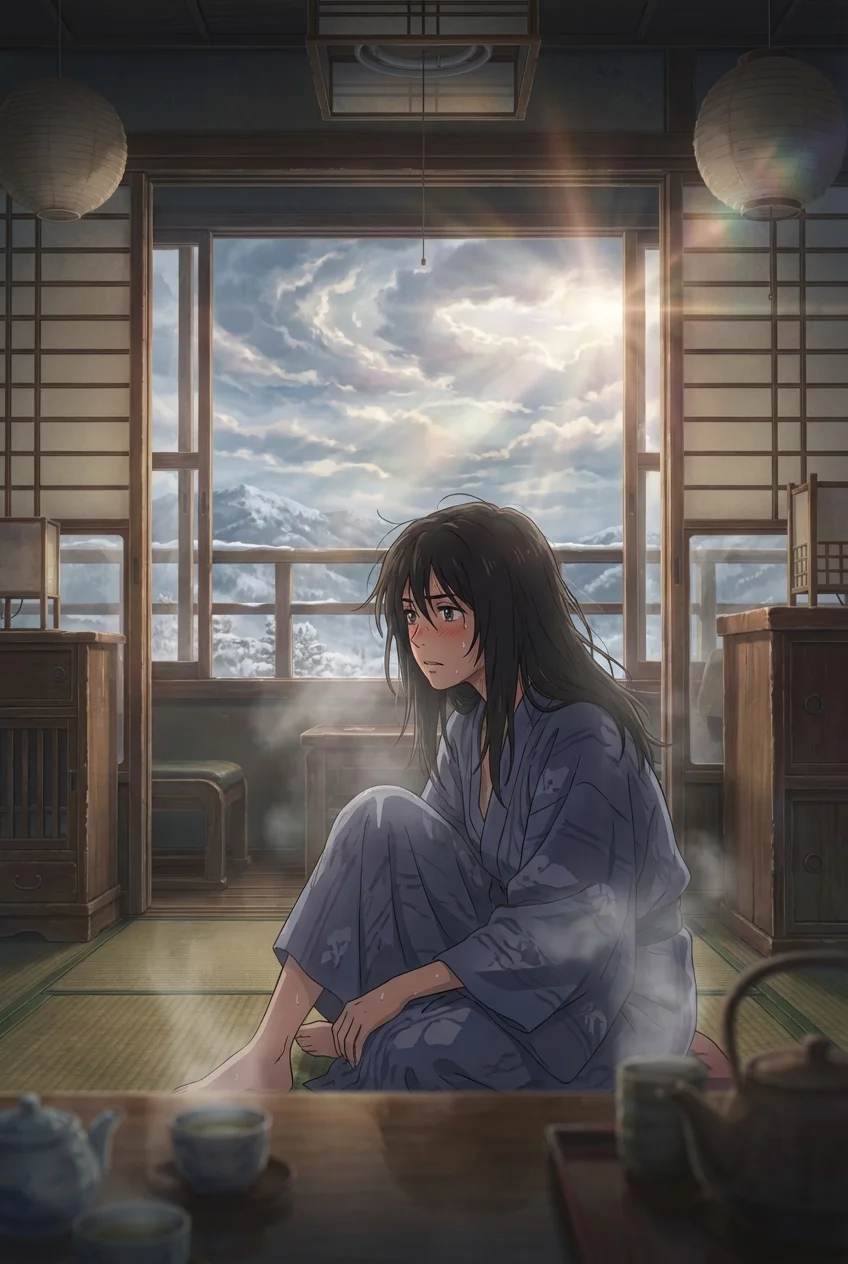

第二章 湯煙の向こう側

岩造りの露天風呂は、湯気で白く煙っていた。

肩まで湯に浸かると、凝り固まっていた細胞が一つずつ解けていくような感覚に襲われる。

「はぁ……」

漏れ出た吐息は、熱気の中に溶けて消えた。

目をつむり、湯の浮力に身を任せていると、不意にチャポン、と水音がした。

「……え?」

目を開けた瞬間、悲鳴を上げそうになって口元を押さえる。

湯煙の向こう、岩場に蓮が腰掛けていた。

「驚かせて悪かったな。湯加減を見に来たんだ」

言い訳にしては、あまりにも堂々としている。

彼は濡れた手ぬぐいを絞ると、そのまま私のすぐそばまで足音もなく近づいてきた。

逃げ場はない。

背後は岩壁、目の前には圧倒的な存在感を放つ蓮。

「蓮、ここ……客用じゃ……」

「俺の宿だ。俺がどこに入ろうと勝手だろう?」

理不尽な理屈だが、彼の低い声で囁かれると、それが正解のように思えてしまう。

蓮の手が、お湯の中を泳ぐように伸びてきた。

私の二の腕を掴む。

「っ……!」

強い力だ。

でも、痛くはない。

むしろ、その熱さが心地よいとすら感じてしまう自分が恐ろしい。

「やっぱり、痩せたな。……あいつに、大事にされてない証拠だ」

「そんなこと……」

「嘘をつくな」

蓮は私の言葉を遮ると、掴んだ腕を引き寄せ、距離をゼロにした。

湯の中で、着衣のない肌同士が触れ合う。

彼の硬い胸板が、私の柔らかな部分を押し潰す。

「美月。お前は昔からそうだ。辛い時ほど笑って、自分を殺す」

彼の指が、二の腕から肩、そして鎖骨へと這い上がる。

その軌跡が、まるで火種を植え付けられているように熱い。

「もう、我慢しなくていい」

耳元で囁かれる甘い毒。

「俺なら、お前のすべてを満たせる。……身体も、心も」

その言葉は、理性の堤防を決壊させるには十分すぎる破壊力を持っていた。

拒絶しなければならないのに、私の身体は彼に寄りかかるように力を失っていた。

第三章 焦熱の衝動

部屋に戻った後も、肌に残る蓮の感触が消えない。

運ばれてきた夕食には手を付けられず、ただ窓の外の雪を眺めていた。

ふすまが開く音がした。

振り返るまでもない。

空気が変わったのだ。

重く、濃密で、むせ返るような雄の匂い。

「食事、進んでないな」

蓮は盆を脇に退けると、畳の上に座り込む私の前に胡座をかいた。

手には徳利と猪口。

「飲もう。……積もる話もある」

差し出された酒を、断ることができなかった。

一口含むと、辛口の日本酒が喉を焼き、胃の腑に落ちていく。

身体の中から熱くなる。

それとも、目の前の男の視線が私を燃やしているのか。

「美月」

名前を呼ばれただけで、下腹の奥がきゅんと疼く。

「夫とは、別れろ」

命令形だった。

「……帰る場所なんて、最初からなかったんだよ、お前には」

蓮の手が伸び、私の浴衣の襟元に触れる。

「ここは雪深い。一度降れば、春まで道は閉ざされる」

彼は楽しげに、残酷な事実を告げた。

「お前はもう、帰れない」

その言葉に、絶望ではなく、安堵を覚えてしまった瞬間、私は自分の心がすでに壊れていたことを悟った。

「蓮……」

縋るように彼の名前を呼ぶと、蓮の理性の糸が切れる音が聞こえた気がした。

彼は乱暴に私を畳に押し倒す。

「その目だ……昔から、その潤んだ瞳で俺を見上げる時だけ、理性が焼き切れそうになる」

浴衣の帯が解かれ、無防備な肌が露わになる。

冷たい畳の感触と、蓮の熱い掌のコントラスト。

「あっ、ん……!」

彼の手が、私の秘められた場所を容赦なく蹂躙する。

そこはすでに、期待と興奮で濡れそぼっていた。

「正直な身体だ。……口では拒んでも、ここはこんなに俺を求めて泣いている」

恥ずかしさで顔を背けようとするが、顎を掴まれて許されない。

「見ろ。お前が誰のものか、その目に焼き付けろ」

蓮の唇が、私の首筋に吸い付く。

痛みと快楽が同時に脳髄を突き抜ける。

本能が、理性を食い破る。

もう、どうにでもなってしまえばいい。

この雪の中で、彼に溶かされ尽くしてしまいたい。

第四章 蜜と罪の味

「ひっ、あぁ……っ!」

声にならない悲鳴が、部屋の中に響く。

蓮の指使いは巧みで、執拗だった。

私の弱いところを的確に攻め立て、焦らし、寸前で止める。

「欲しいか? 美月」

「ほ、ほしい……蓮、お願い……」

プライドも羞恥心もかなぐり捨てて懇願する。

今の私は、ただ快楽を貪るだけの雌になっていた。

「いい子だ」

蓮が低く唸り、自身の熱く滾った楔を、私の準備の整った最奥へとあてがう。

「奥まで、全部くれてやる」

一気に、貫かれた。

「あぐっ……!」

満たされる感覚。

異物が身体の内側を広げ、隙間なく埋め尽くす。

それは暴力的なまでの愛の形だった。

彼が動くたびに、私の視界は白く弾け、意識が明滅する。

「蓮、蓮っ……!」

「名前を呼べ。俺だけを見ろ。俺だけを感じろ」

激しい律動に合わせて、濡れた花弁が音を立てる。

畳に爪を立て、私は彼の背中にしがみついた。

内壁を抉るような強い刺激。

深い場所を突き上げられるたび、頭の芯が痺れ、自我が溶けていく。

「いく……っ、壊れるっ……!」

「壊れろ。俺の手の中で、めちゃくちゃになれ」

蓮の言葉が引き金となり、私の身体は大きな波に飲み込まれた。

絶頂の瞬間、目の前が真っ白になり、全身が痙攣する。

彼もまた、私の最奥に熱い情動を吐き出しながら、獣のように吼えた。

魂ごと絡み合い、溶け合うような、長く深い余韻。

私たちは互いの鼓動と体温を確かめ合うように、強く抱きしめ合ったまま動けなかった。

第五章 永遠の微睡み

翌朝、目が覚めると、窓の外は昨日よりも深い雪に覆われていた。

隣には、穏やかな寝顔で眠る蓮がいる。

昨夜の激しさが嘘のような、無防備な顔。

ふと、枕元のサイドテーブルに置かれた私のスマートフォンが目に入った。

画面には、夫からの着信履歴が数え切れないほど並んでいる。

私は蓮の寝顔を見つめ、そしてスマートフォンを手に取った。

迷いはなかった。

電源ボタンを長押しし、画面が完全に暗くなるのを見届ける。

「……ん、美月?」

蓮が目を覚まし、まどろんだ声で私を呼んだ。

「おはよう、蓮」

私は微笑み、彼の胸の中に滑り込む。

「雪、すごいわね。……これじゃ、どこにも行けない」

私の言葉に、蓮は満足そうに口角を上げた。

「ああ。春になっても、雪は解けないかもしれないな」

彼は強く私を抱きしめる。

その腕の力強さは、私を一生この場所から逃がさないという、甘く重い鎖のようだった。

私は目を閉じ、その拘束を受け入れる。

ここが地獄でも構わない。

この熱い檻の中でなら、私は堕ちていける。

どこまでも、深く。