第一章 ノイズの鳴る部屋

雨の匂いがする。

地下鉄の改札脇、長い階段を降りた先にある「第四遺失物保管所」。

ここには、世界中の寂しさが吹き溜まりのように集まってくる。

俺、佐伯惣一(さえき そういち)は、分厚い革の手袋を嵌めた手で、カウンターの埃を払った。

「……今日も、湿気で『声』がうるさいな」

棚に並ぶ無数の傘、片方だけの靴、ひび割れたスマートフォン。

それらは単なるモノではない。

持ち主の念、未練、焦燥。

そういった感情の残滓が、べっとりとこびりついている。

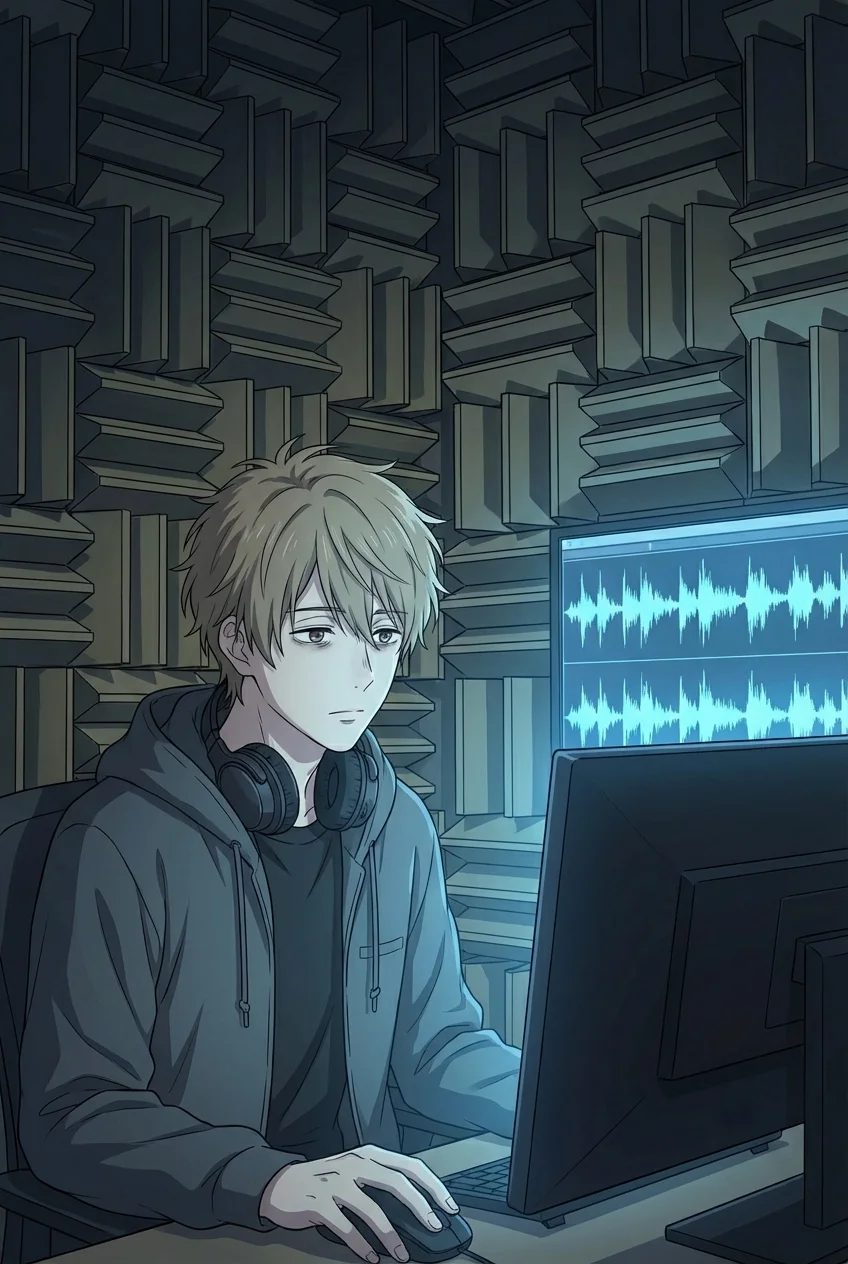

俺には、触れたモノの「記憶」が見える。

聞こえてしまう、と言ったほうが正しいか。

だから俺は、真夏でもこの分厚い革手袋を外さない。

素手で触れれば、他人の人生が泥水のように俺の中に流れ込んでくるからだ。

カラン、とドアベルが鳴った。

湿った風と共に、一人の少女が入ってくる。

高校生くらいだろうか。

制服のスカートは雨で重く張り付き、肩が小刻みに震えている。

「あの……」

蚊の鳴くような声。

俺はわざと愛想悪く、手元の台帳に目を落としたまま答える。

「傘なら右の樽だ。財布なら、あそこの申請用紙に特徴を書いてくれ」

「違います」

少女は一歩、踏み出した。

濡れたローファーが床できしむ音。

「探しに来たんじゃありません。……読んで、欲しいんです」

俺は顔を上げた。

少女の青白い顔。

その手には、コンビニのレジ袋に包まれた「何か」が握りしめられている。

「うちは占い館じゃない。帰ってくれ」

「お願いします!」

彼女はカウンターに身を乗り出した。

濡れた髪から滴が落ち、カウンターの木目を濡らす。

「おじいさんが、モノの言葉がわかるって……噂で聞きました。これ、どうしても知りたいんです。どんな気持ちで、これが作られたのか」

彼女がレジ袋から取り出したのは、何の変哲もない、プラスチックの弁当箱だった。

どこにでも売っている、安っぽい赤い弁当箱。

だが、俺の眉間には、すでに鈍い痛みが走っていた。

手袋越しですら感じる。

その弁当箱からは、焼けつくような、強烈な「祈り」が発せられていた。

第二章 最後の弁当

「断る」

俺は背を向けた。

「俺はただの管理人だ。そんなオカルトじみた話、付き合いきれん」

「母が……死んだんです」

少女の声が、背中に突き刺さる。

「先週、事故でした。朝、喧嘩して……そのまま。このお弁当、私、怒って持って行かなくて。警察から遺品として返された時も、中身が入ったままで……」

振り返ると、彼女は泣いていた。

だが、涙を拭おうともせず、真っ直ぐに俺を見ている。

「喧嘩の原因、私が進路のことで酷いこと言ったからなんです。『お母さんみたいになりたくない』って。……だから、知りたいんです。母がその朝、どんな気持ちで卵焼きを焼いていたのか。私を恨んでいたのか、怒っていたのか」

「知ってどうする。呪いの言葉が聞こえるかもしれんぞ」

「それでもいい。一生後悔したまま生きるより、真実を知って傷つきたい」

強い目だ。

俺の嫌いな目だ。

かつて、俺が捨ててしまった「家族と向き合う覚悟」を持っている目。

俺は溜息をついた。

逃げられないと悟った時の、重い溜息だ。

「……勘違いするなよ。俺に見えるのは、断片的な映像と、感情の色だけだ。言葉として聞こえるわけじゃない」

「はい」

「後悔しても、俺は知らんぞ」

「はい」

俺はカウンターの向こう側へ手を伸ばした。

弁当箱の冷たいプラスチックの感触。

革手袋の指先を、右手だけ、ゆっくりと引く。

露わになった、老いて乾いた指先。

深呼吸を一つ。

覚悟を決めて、俺はその「赤い箱」に指を這わせた。

第三章 慟哭の味

バチッ、と静電気のような衝撃が走る。

視界が反転した。

薄暗い保管所の風景が消え、朝の光が差し込むキッチンが広がる。

トントントン、と包丁がまな板を叩くリズミカルな音。

(ああ、時間がない)

焦り。

でも、それは心地よい焦りだ。

視界の隅に、壁掛け時計が見える。

六時半。

『あの子、最近食欲ないからな』

感情が流れ込んでくる。

怒りなど、微塵もない。

あるのは、ただひたすらな心配。

卵を割る。

黄色い黄身がボウルに落ちる。

砂糖を多めに。

『甘くすれば、食べるかもしれない』

『進路のこと、あの子なりに悩んでるんだよね』

『言い過ぎちゃったかな』

胸が締め付けられるような愛おしさ。

フライパンから立ち上る湯気。

お母さんみたいになりたくない、と言われた記憶が、一瞬よぎる。

胸がチクリと痛む。

だが、すぐに打ち消される。

『それでもいい。あの子が幸せなら、それでいい』

『私みたいにならなくていい。もっと自由に、もっと遠くへ行ってほしい』

最後の梅干しを、白米の真ん中に置く。

『いってらっしゃい。今日も一日、あなたが笑っていますように』

プツン。

映像が途切れた。

俺は大きく息を吸い込み、カウンターに手をついた。

膝が震えている。

涙が、勝手に頬を伝っていた。

これが、親の心か。

これほどまでに、無償で、痛々しいほど純粋な。

「……おじさん?」

少女が心配そうに覗き込んでいる。

俺は震える手で、慌てて手袋を嵌め直した。

そして、咳払いを一つ。

「……怒ってなんかいなかったぞ」

「え?」

「砂糖だ」

俺はぶっきらぼうに言った。

「卵焼き、砂糖を多めに入れていた。『最近食欲がないから、甘くすれば食べるかもしれない』ってな」

少女の目が大きく見開かれる。

「それから……『私みたいにならなくていい』と」

「……っ」

「『もっと自由に、遠くへ行ってほしい』。それが、母親の最後の願いだ。恨みも、怒りもない。ただ、お前が今日一日笑っていられることだけを祈っていた」

嘘は言っていない。

ただ、俺が感じたあの圧倒的な熱量の、ほんの一部を言葉にしただけだ。

少女が、弁当箱を抱きしめて崩れ落ちた。

「う……あああぁっ……」

保管所の冷たい床で、少女は声を上げて泣いた。

それは悲鳴のような、けれど、どこか重荷を下ろしたような泣き声だった。

俺は何も言わず、ただその背中を見下ろしていた。

しばらくして、彼女は立ち上がった。

目は真っ赤だったが、入ってきた時のような悲壮感は消えていた。

「ありがとうございました」

深く、深く頭を下げる。

「私、食べます。このお弁当。……味が変わっちゃってるかもしれないけど、お母さんの味だから」

「……そうか。腹を壊さんようにな」

少女は微かに笑い、雨の上がった外へと出て行った。

第四章 雨上がりの掌

店内に静寂が戻る。

だが、先ほどまでの淀んだ空気は消えていた。

俺は自分の右手を見つめた。

手袋越しに、まだ微かな温もりが残っている気がする。

「……たまには、悪くないか」

俺はゆっくりと、もう一度手袋を外した。

カウンターの傷に触れる。

ここを長年使っていた、先代の管理人の頑固さと、職務への誇りが伝わってくる。

窓から差し込んだ夕日が、舞う埃を黄金色に染めていた。

俺は素手のまま、棚の整理を始めた。

一つ一つのモノが語りかけてくる。

「おーい、ここだ」

「早く迎えに来てくれ」

「大切にしてくれて、ありがとう」

うるさいほどの「声」たち。

だが今の俺には、それが少しだけ、愛おしいノイズに聞こえた。

「はいはい、順に並べ。持ち主は必ず来る」

誰もいない部屋で、俺は小さく呟いた。

指先が、少しだけ温かかった。