第一章: 透明な遺言

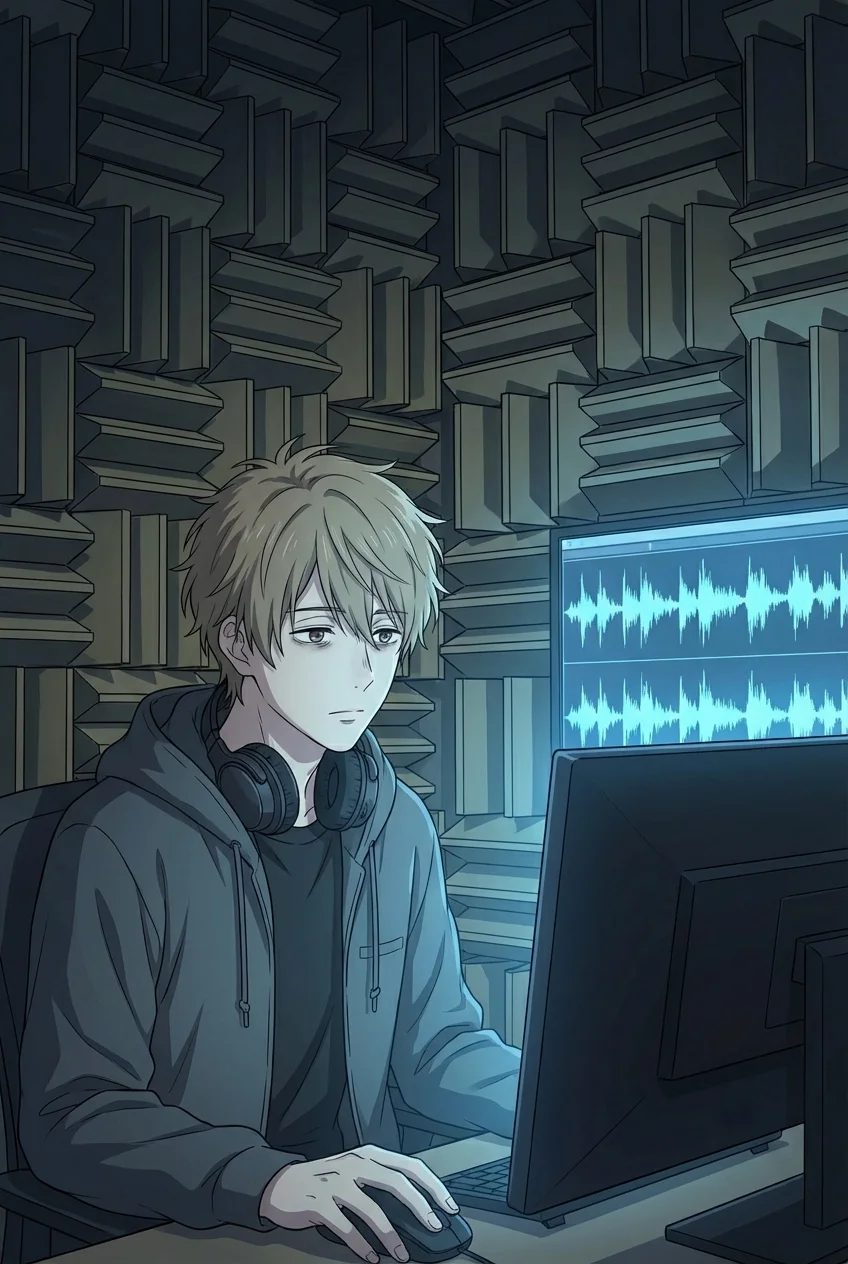

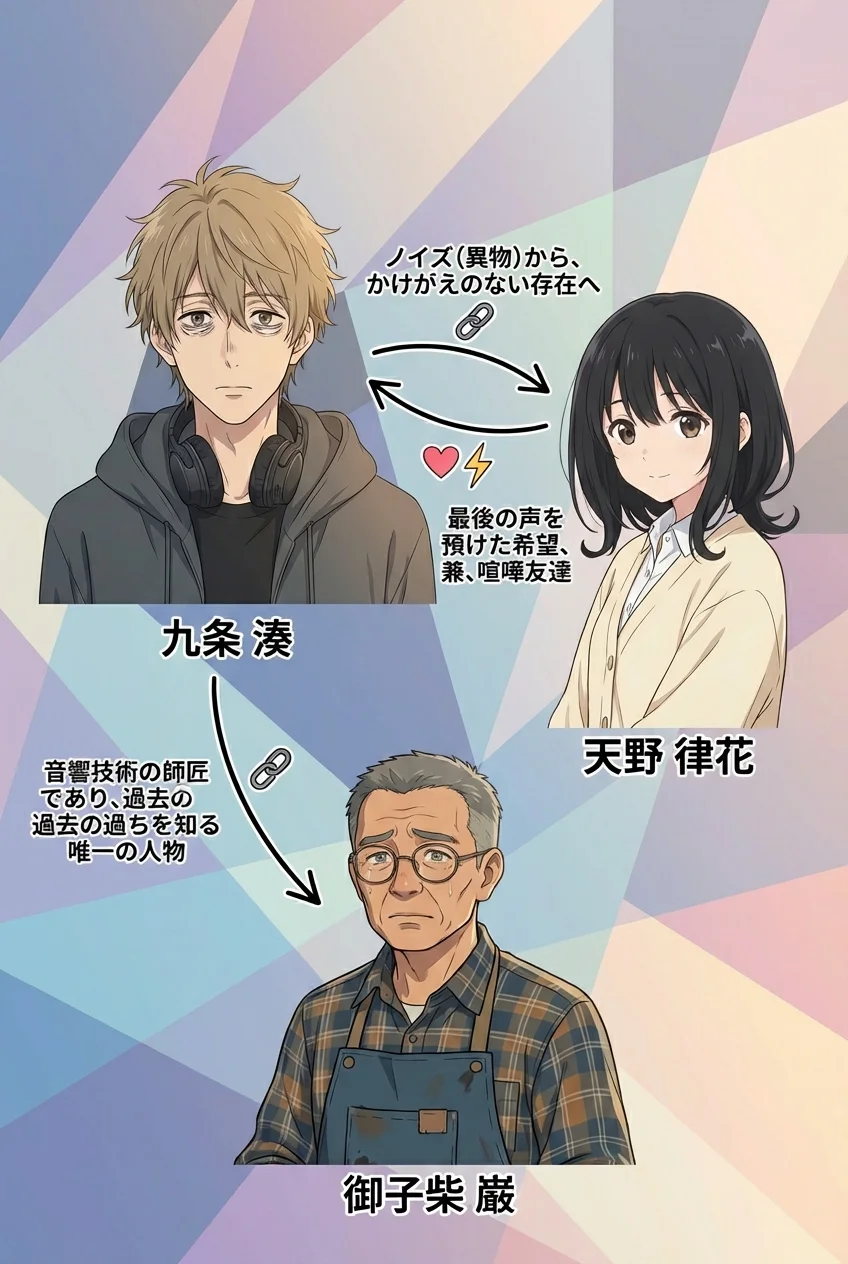

防音扉の向こう。外界のすべてを遮断した無響室で、九条湊はただ波形を見つめていた。液晶モニターの青白い光だけが、深海のような部屋を照らし出す。首にかけた高性能なノイズキャンセリングヘッドホンの位置を微調整し、無造作に伸びた色素の薄い茶髪を苛立たしげに掻き上げる。目の下には、何日も眠りを拒絶した証のような濃い隈。

着古した黒のパーカーに、機能性だけを追求したグレーのスウェットパンツ。その装いは、彼が自身の肉体や外見に対して抱く無関心を雄弁に語る。湊にとって重要なのは、この部屋に満ちる「完全な静寂」と、波形データとして可視化された「純粋な真実」のみ。

[System]解析完了。S/N比、低下。除去対象ノイズ、環境音85パーセント。[/System]

[A:湊:冷静]「……汚い。今日も世界は、雑音だらけだ」[/A]

キーボードを叩く指が止まる。インターホンなどという下世話な音は、この部屋には届かない。だが、振動を感知するセンサーランプが赤く明滅し、招かれざる客の来訪を告げていた。

扉が開く。空気が揺れた。

そこに立っていたのは、この無機質な空間には似つかわしくない、色彩の暴力。

少し大きめの制服のカーディガンを羽織り、肩で跳ねる黒髪のボブカットが、廊下の蛍光灯を浴びて艶やかに光る。大きな瞳は好奇心と、それを上回る焦燥感で揺れていた。

[A:律花:焦燥]「あのっ! ここ、死んだ人の声を直してくれるって……!」[/A]

湊は眉間に深い皺を刻み、ヘッドホンを耳に当て直そうとする。

[A:湊:冷徹]「お引き取りを。予約のない依頼は受けません。それに、あなたの声は大きすぎて耳障りです」[/A]

[A:律花:必死]「お願い! これだけ、これだけ聞いて! お祖ばあちゃんが遺したテープなの。でも、何も聞こえなくて……」[/A]

少女――天野律花は、湊の拒絶を無視してデスクにカセットテープを叩きつけた。プラスチックが硬質な音を立てて滑る。

年代物のテープ。ラベルには何も書かれていない。ただ、磁気テープの黒いリボンが、不気味なほど静かに巻き取られている。

[A:湊:呆れ]「空白のテープを持ち込むなんて、質の悪い冗談ですね」[/A]

[A:律花:真剣]「空白じゃない。絶対に、何かあるの」[/A]

彼女の瞳が、湊を射抜く。その視線の熱量に気圧され、湊は舌打ちと共にテープをデッキに押し込んだ。どうせヒスノイズしか入っていないだろう。数秒で証明して、追い返せばいい。

再生ボタンを押し込む。

ヘッドホン越し、鼓膜へ直接届くのは「無音」。

波形モニターは水平線を描いたまま、微動だにしない。

[A:湊:冷静]「ほら、データがありません。ただの劣化しきったゴミで――」[/A]

その時。

水平だった波形が、一本の棘のように鋭く跳ね上がった。

[Think](なんだ? ノイズか? いや、これは――)[/Think]

反射的にボリュームフェーダーを上げる。

ザザッ、ザザザッ。

砂嵐のような激しいノイズの奥底から、何かが這い上がってくる。老婆の遺言でも、環境音でもない。

背筋を、氷のような悪寒が駆け抜けた。指先が震え、マウスを取り落としそうになる。

聞こえたのだ。

その声は、紛れもなく「九条湊」自身の声。

[Shout]『――助けてくれ!! 律花!!』[/Shout]

呼吸が止まる。

湊はヘッドホンをかなぐり捨て、椅子を蹴倒して立ち上がった。

[A:湊:驚愕]「な……なんだ、これは……!」[/A]

[A:律花:困惑]「え? どうしたの? 何か聞こえたの?」[/A]

律花はきょとんとして首をかしげている。彼女には、今の絶叫が聞こえていなかったのか。

荒い息を吐きながら、モニターの日付データに目を凝らす。

テープのタイムスタンプ。そこに表示されていた録音日時は、「明日」の日付だった。

◇◇◇

第二章: ノイズという名の温もり

その日から、湊の無菌室のような生活は崩壊した。

キッチンでは、油の爆ぜる音がリズミカルに響き、包丁がまな板を叩くトントンという振動が床を伝ってくる。

[A:律花:快活]「はい、お待ちどうさま! 湊さんの顔色、画用紙みたいに真っ白だからさ。揚げたてのコロッケ食べなきゃ治んないよ!」[/A]

湯気を立てる皿を強引に押し付けられ、湊は眉根を寄せた。黄金色の衣は、彼が忌み嫌う「不均一な凹凸」の塊。

[A:湊:不快]「……僕の聖域に、有機的な匂いを持ち込まないでください。換気システムが悲鳴を上げている」[/A]

[A:律花:呆れ]「文句言わない! そのテープの謎、解いてくれるんでしょ? なら、私の護衛代だと思って食べてよ」[/A]

謎のテープ。明日、自分がこの少女に助けを求めるという不可解な音声。その原因を解析するため、湊はこの騒がしい侵入者の一時的な滞在を許可してしまった。致命的なミスだったかもしれない。

仕方なくコロッケを口に運ぶ。

サクッ。

小気味よい音が頭蓋骨に響く。熱いジャガイモの甘みが広がり、空腹で萎縮していた胃袋が疼いた。

不覚にも、その「ノイズ」を心地よいと感じてしまった自分に、湊は唇を噛む。

[A:律花:得意]「へへ、美味しい音した。今の音、オレンジ色だったよ」[/A]

[A:湊:疑念]「音に色はありません。共感覚か何かですか?」[/A]

[A:律花:笑顔]「んー、もっと感覚的なやつ! 湊さんの周りの音はね、いつも灰色なの。綺麗に整頓されすぎちゃってて、寂しい色」[/A]

律花は、湊が「除去」してきた生活音――足音、衣擦れの音、呼吸音――を、まるで宝石のように拾い上げる。彼女はポケットからボイスレコーダーを取り出し、窓を叩く雨音を録音し始めた。

[A:律花:穏やか]「ノイズって言うけどさ、これって『生きてる証』じゃん。雨が降って、誰かが歩いて、笑って。それを全部消しちゃったら、世界は透明になっちゃうよ」[/A]

[A:湊:反論]「透明でいい。不純物が混ざれば、真実は歪む」[/A]

[A:律花:真剣]「歪んでても、そこにあるなら本物でしょ?」[/A]

反論しようとして、ふと口をつぐむ。

律花の横顔。窓ガラスに映る彼女の表情が、雨音に対してあまりにも無防備だったからだ。

雷鳴。

窓枠がビリビリと震えるほどの轟音。

だが、律花の肩は一度も跳ねない。彼女は空が光った瞬間にだけ、「わっ」と声を上げて目を丸くした。

[Think](光には反応した。だが、音には……?)[/Think]

違和感はそれだけではない。

彼女は会話の最中、食い入るように湊の口元を見つめている。背後から声をかけた時、反応が遅れることが何度かあった。

[A:湊:探り]「……律花さん」[/A]

背を向けたまま、小さな声で呼びかける。

換気扇の回る音にかき消される程度の、囁き声で。

[A:律花:真剣]「…………」[/A]

反応はない。

彼女は楽しそうに、雨の降る庭を眺め続けている。

その背中が、急にひどく脆い硝子細工のように見えた。

手の中で、食べかけのコロッケが重みを増す。

パリン。

律花の手から、水の入ったグラスが滑り落ちた。

床で粉々に砕け散る破片。水が飛沫を上げて広がる。

それでも彼女は、足元に広がる惨状を見るまで、自分が何を落としたのか気づいていないようだった。

[A:律花:恐怖]「あ……れ……?」[/A]

微かに震える声。

その瞬間、湊の脳内で警報が鳴り響いた。

彼女の世界から、音が消えかけている。

◇◇◇

第三章: 世界の反転

[A:御子柴:怒り]「アホんだら! その波形はよう見ろ! これは『無音』ちゃう、『悲鳴』や!」[/A]

レコード店の奥まった作業場で、師匠である御子柴の怒声が飛んだ。紫煙をくゆらせる彼の指先は、油汚れで黒ずんでいる。

湊は持ち込んだテープの解析データを睨みつけていた。

[A:湊:焦燥]「悲鳴……? 周波数が可聴域を超えています。これはただの空白だ」[/A]

[A:御子柴:厳格]「耳だけで聞こうとするから間違えるんや。心臓の音や。それも、極限まで張り詰めた、絶望の鼓動や」[/A]

御子柴が古臭い機材のつまみを回すと、ノイズの海からドクン、ドクンという音が浮かび上がった。早すぎる。不整脈のように乱れている。

それは、律花の心音。

彼女が聴力を完全に失う瞬間、世界から音が断絶される刹那の恐怖が、何らかの超常的な現象――あるいは彼女の特異な感受性――によって、テープに焼き付けられていたのだ。

戦慄。

あのテープは「遺言」ではない。これから訪れる「死刑宣告」の記録。

店を飛び出し、自宅兼スタジオへと走る。

息が切れる。肺が焼けるように熱い。

律花は今、病院で検査を受けているはずだ。

スタジオに戻った湊は、何かに憑かれたように過去のデータサーバーにアクセスした。

律花は言った。「ノイズこそが生きてる証だ」と。

手が震える。

かつて、彼が「完璧な静寂」を求めて切り捨てた、膨大な未処理データ。

離婚した妻と、幼かった娘からのビデオレター。

彼はその音声トラックから、泣き声、鼻をすする音、背景の生活音をすべて「ノイズ」として削除し、クリアな言葉だけを残そうとした。

[Think](違う。僕は、何を消した?)[/Think]

復元ソフトが走る。

赤いバーが進行する。

削除済み領域から、断片的な音声データが蘇る。

『……パパ、ごめんね。うるさくして、ごめんね』

幼い娘の声。その背景には、押し殺したような嗚咽と、妻が娘を抱きしめる衣擦れの音が確かに息づいている。

「ノイズ」だと思って消去した部分にこそ、彼女たちの本当の感情が、愛が、痛みが詰まっていた。

彼は、家族の声を「綺麗」にするつもりで、その魂を削り取って捨てていたのだ。

[System]復元失敗。対象データは完全に破損しています。[/System]

無慈悲なエラーメッセージ。

[A:湊:絶望]「あ……ああ……ッ」[/A]

膝から力が抜け、冷たいフローリングに崩れ落ちる。喉の奥から、獣のような呻き声が漏れた。

取り返しがつかない。

自分の信じてきた「正しさ」が、ただの傲慢な破壊行為だったと知る。

その時、玄関のドアが開く音がした。

律花だ。

彼女は雨に濡れたまま、入り口に立ち尽くしていた。

その瞳には、光がない。

唇が動く。音は出ない。いや、出ているのかもしれないが、彼女自身にはもう聞こえていないのだ。

[A:律花:虚無]「……湊さん。もう、雨の音がしないの」[/A]

世界が、反転する。

音を愛し、音に生きようとした少女は沈黙の檻へ。

音を憎み、音を捨てた男は、耐え難いノイズの轟流の中へ。

◇◇◇

第四章: 無音の地獄

律花の世界から、音が消滅した。

湊が何を叫んでも、彼女はただ虚ろな目で宙を見つめるだけ。筆談? 手話? そんな理性的なコミュニケーションは、今の二人には成立しない。律花は部屋の隅で膝を抱え、自身の耳を強く塞いでいる。聞こえないはずの耳を、爪が食い込むほど強く。

[Think](耳鳴りだ。幻聴のノイズだけが、彼女を責め立てているんだ)[/Think]

機材に飛びつく。

何か、何か彼女に届く音を作らなければならない。

可聴域を超えた低周波? 骨伝導?

あらゆる周波数を試し、スピーカーの出力を最大にする。

床が震え、窓ガラスにヒビが入るほどの爆音。

しかし、律花は顔を上げない。

彼女の「心」が、音を受け入れることを拒絶していた。

恐怖が、彼女の聴覚野だけでなく、知覚そのものを閉ざしてしまったのだ。

[A:湊:叫び]「聞けよ!! 律花!! ここにいるだろ!!」[/A]

コンソールを拳で殴りつける。

プラスチックの破片が飛び散り、掌から血が滲んだ。

痛覚さえも遠い。

自分の技術など、何の役にも立たない。

[Think]「天才エンジニア」? 「神の耳」?[/Think]

笑わせるな。目の前で震えるたった一人の少女に、「大丈夫だ」と伝えることさえできない。

[Shout]「クソッ!! クソッ、クソッ、クソォォォォ!!」[/Shout]

手当たり次第に機材をなぎ倒した。

高価なマイクが床に転がり、ケーブルが引きちぎれる。

破壊音だけが虚しく響く。

だが、その音さえも律花には届かない。

彼女は、湊が暴れていることさえ気づかず、ただ震えていた。完全な断絶。

ふと、倒れたモニタースピーカーの陰から、あのカセットテープが転がり出た。

"明日" の日付が記されたテープ。

湊の手が止まる。

あのテープの冒頭。自分の声。

[A:湊:恐怖]『助けてくれ、律花』[/A]

あれは、彼女を助けるための言葉ではなかった。

今の、この無力な自分が、未来の彼女に縋り付いている無様な叫びだったのだ。

[A:湊:慟哭]「僕が……助けを求めていたのか……」[/A]

プライドも、信念も、全てが粉微塵。

律花の背中に手を伸ばし――そして、触れることができずに指を引く。

汚れた手で触れてはいけない気がしたのだ。

音のない世界で孤立する律花。

音に裏切られ、音を殺してきた罪に押し潰される湊。

部屋の照明がショートし、ふっと消える。

闇と静寂が、二人を飲み込む。

そこは、呼吸さえも罪になるような、絶対零度の地獄。

◇◇◇

第五章: 魂の共鳴

闇の中。

湊は指先に触れた「ある感触」に意識を集中させていた。

破壊したスピーカーの振動板。

電源はまだ生きている。微かに、ブーンというハムノイズが指先をくすぐっていた。

音は空気の振動だ。耳が聞こえなくても、皮膚は、骨は、魂は、振動を感じ取ることができる。

[A:御子柴:回想]『音は嘘つかへん。ノイズこそが人生の味や』[/A]

血の滲む指で、残されたケーブルを繋ぎ合わせる。

綺麗な波形はいらない。

整理されたデータもいらない。

必要なのは、泥臭くて、不揃いで、熱を持った「雑音の塊」。

マイクを床に置く。

録音ボタンを押す。

湊は足を踏み鳴らした。

ドン。ドン。

フローリングがきしむ音。

自分の荒い呼吸音。

壊した機材をかき集めるガチャガチャという音。

そして、かつて律花がボイスレコーダーに残していたデータを読み込む。

雨の音。揚げ物の音。彼女の笑い声。

それら全てをミキシングし、極太の低音(ベース)に乗せて増幅する。

耳で聴く音楽ではない。

身体(カラダ)で浴びる、振動の奔流。

律花に歩み寄る。その小さな手を強引に掴み、巨大なウーファー(低音用スピーカー)の上に押し当てた。

律花がビクリと身を縮める。拒絶しようとする彼女の手を、両手で包み込んだ。

[Think](届け。鼓膜じゃなくていい。その心臓に、直接叩き込め!)[/Think]

[A:湊:祈り]「……響けッ!!」[/A]

エンターキーを叩き込む。

ズゥゥゥゥン!!

空気が爆発したかのような重低音。部屋全体を揺さぶる。

床が波打ち、窓ガラスが共鳴する。

律花の瞳が大きく見開かれる。

その振動の中に、湊は編み込んでいた。

かつて捨ててしまった「家族への愛」、律花が教えてくれた「日常の愛おしさ」。

ノイズ混じりの、ザラザラとした、温かい感触。

振動が、律花の指先から腕を伝い、胸の奥へと駆け巡る。

[Think]『一人じゃない』[/Think]

言葉ではなく、物理的な熱量として、そのメッセージは伝播した。

律花の瞳から、大粒の涙がこぼれ落ちる。

彼女はスピーカーに抱きついた。まるで、誰かの胸に飛び込むように。

振動する黒い箱を通じて、彼女は確かに「世界の音」を取り戻していた。

湊はヘッドホンを首から外し、床に放り投げる。

もう、遮断する必要はない。

彼の耳にも、歪んだノイズまみれのシンフォニーが美しく響いていた。

◇◇◇

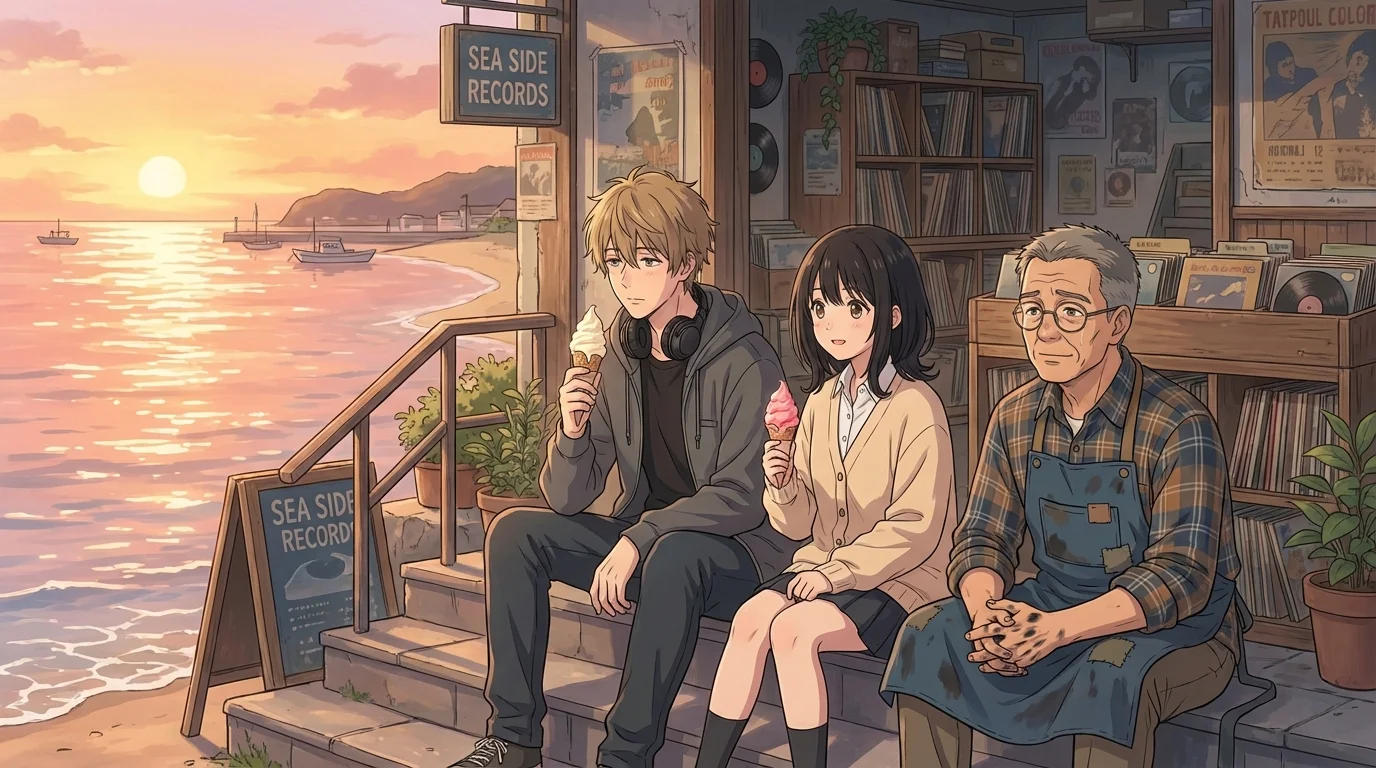

数ヶ月後。

海沿いの古いレコード店の軒先で、湊は錆びついた看板を修理していた。

通り過ぎる車の音、カモメの鳴き声、近所の子供たちの叫び声。

かつては「騒音」だったそれらが、今はBGMとして心地よい。

[A:律花:笑顔]「湊さーん! 休憩にしよ! アイス買ってきた!」[/A]

店の中から、律花が飛び出してくる。

彼女の耳には何も聞こえていない。だが、彼女は湊が振り返るタイミングを完璧に読んでいた。

振動感知デバイスを組み込んだリストバンドが、湊の足音のリズムを彼女の肌に伝えているのだ。

ハンマーを置き、アイスを受け取る。

指先が触れ合う。

その微かな摩擦さえも、今の二人には愛おしい会話。

[A:湊:穏やか]「……溶けてますよ。急いで走るからだ」[/A]

湊の唇の動きを読んで、律花が悪戯っぽく笑う。

[A:律花:幸福]「いいの! ドロドロでも美味しいじゃん!」[/A]

不完全で、形が崩れていて、ノイズ混じり。

けれど、甘くて冷たい。

二人は並んで海を眺める。

寄せては返す波の音は、湊の耳には旋律として、律花の肌には鼓動として、優しく響き続けていた。