鎌倉の奥深くに佇む、蔦に覆われた古い洋館。梅雨入りの宣言がなされたその夜から、世界は灰色に塗り潰されていた。

夫の隆之は、海外での個展の準備のため、一ヶ月ほど家を空けていた。高名な画家である彼は、私という妻を「生活の調度品」として愛していたが、そこに熱情はなかった。この広い屋敷に残されたのは、私――京子と、隆之の連れ子である二十歳の大学生、蓮(れん)だけだった。

雨音が屋根を叩く音が、私たちの呼吸の音さえも遮断するような夜だった。

「京子さん」

リビングで本を読んでいた私の背後から、低い声がかかった。振り返ると、蓮が立っていた。濡れたような黒髪、父親譲りの整った顔立ちだが、その瞳には父親にはない、底知れぬ暗い光が宿っている。彼は美大に通っていたが、絵筆を持つことは稀で、いつも何かを観察するように、じっと世界を見ていた。

「……どうしたの、蓮くん。まだ起きていたの?」

「眠れないんだ。雨の音がうるさくて」

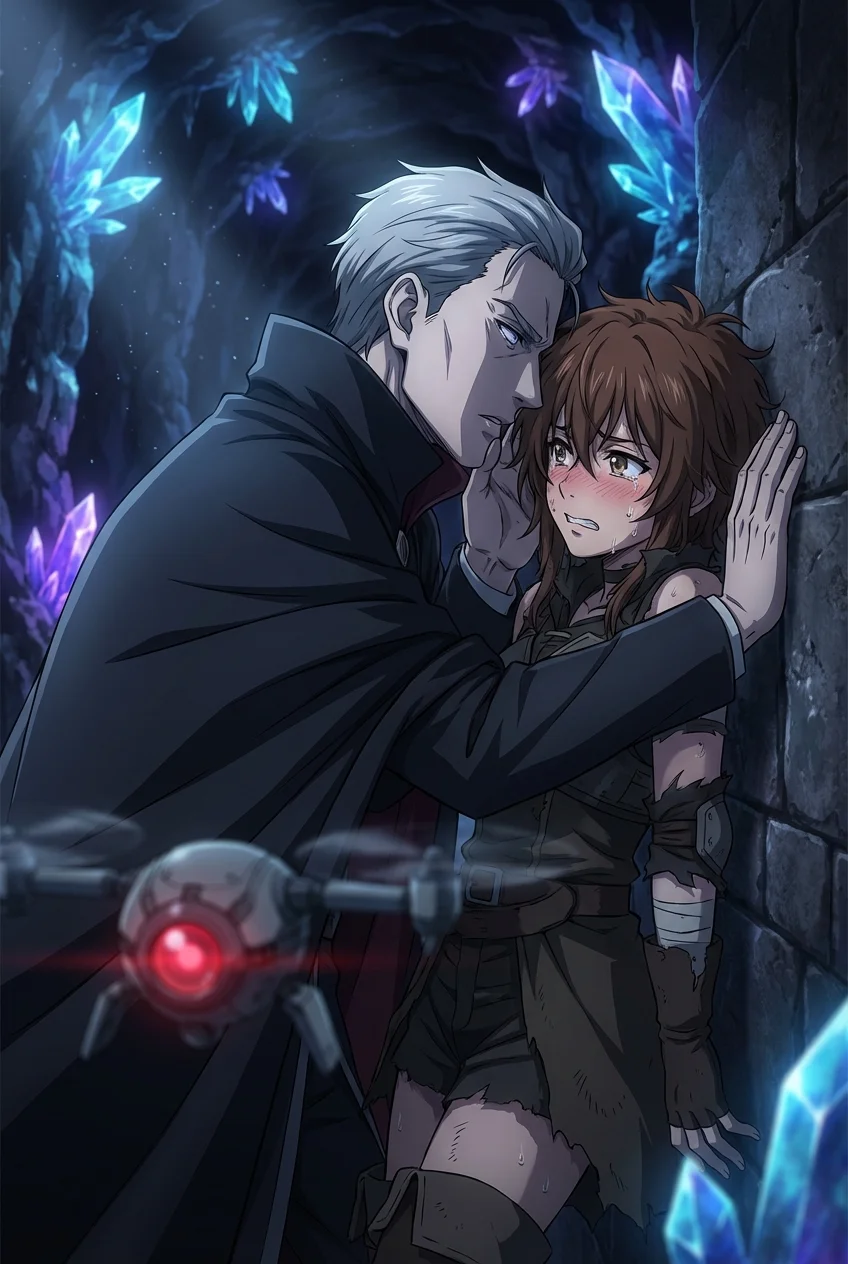

彼はそう言って、私の隣のソファに腰を下ろした。距離が、あまりに近い。彼の若々しい体温が、薄い部屋着越しに伝わってくる。私は無意識に身を引こうとしたが、その手首を、驚くほど強い力で掴まれた。

「逃げないで」

「蓮くん……?」

「親父がいない間、ずっと考えていたんだ。この家には、僕と京子さんしかいない。誰の目もない。誰の耳にも届かない」

彼の手が、私の手首から腕を伝い、肩へと這い上がってくる。その指先は氷のように冷たく、それでいて火傷しそうなほど熱を帯びているようにも感じられた。

「何を言って……離して」

「離さない。京子さんも、気づいていたでしょう? 僕がずっと、あなたを見ていたこと」

心臓が早鐘を打つ。気づいていなかったわけではない。食事の時、廊下ですれ違う時、ふとした瞬間に感じる粘着質な視線。それは息子が母に向けるものではなく、もっと渇望に満ちた、雄の獣のそれだった。

「ダメよ、私たちは親子なのよ」

「血は繋がっていない。それに、親父はあなたを愛していない。彼はあなたの『美しさ』を所有しているだけだ。でも僕は違う。僕は、あなたの内側にある、寂しさも、醜さも、すべてが欲しい」

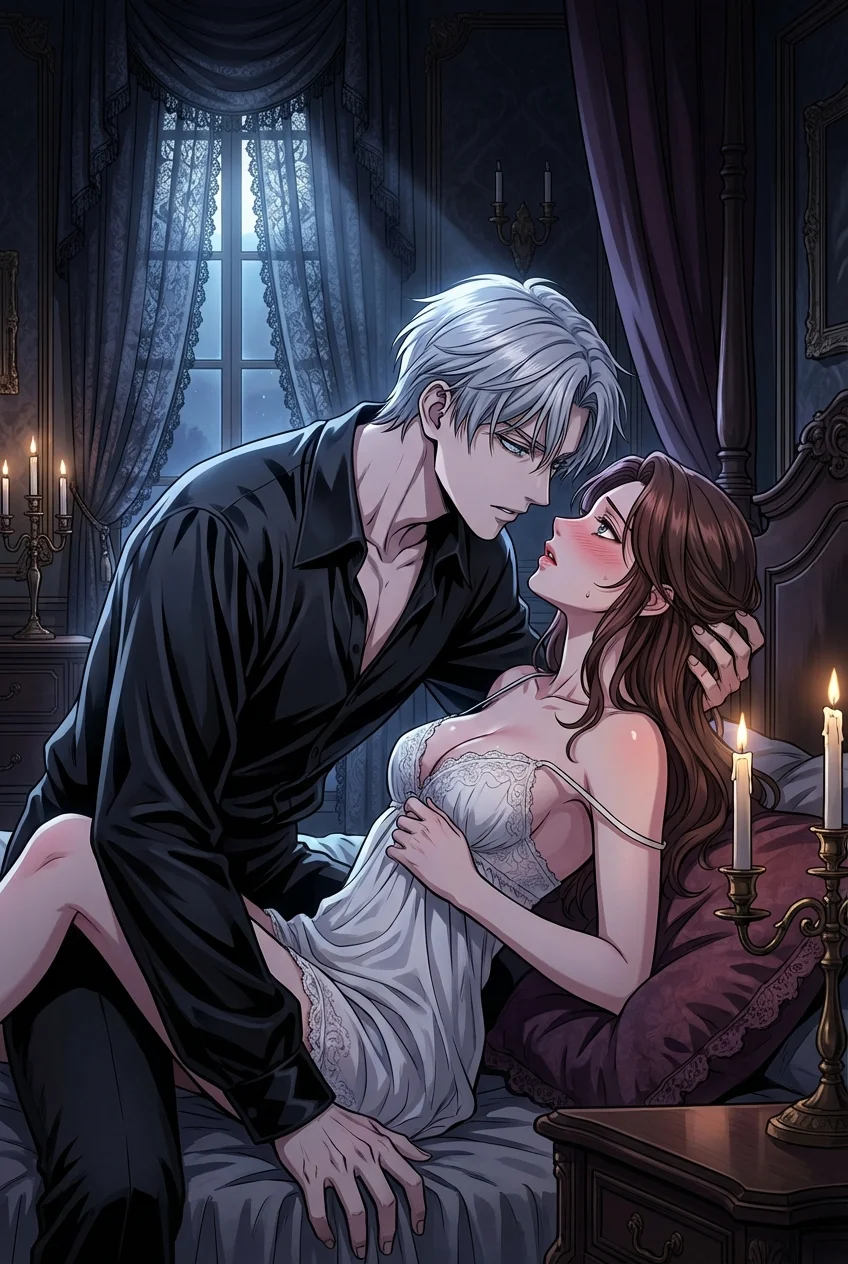

蓮の顔が近づく。抗うべきだと理性は叫んでいるのに、身体が鉛のように重く、動かない。いや、もしかしたら、私自身がこの背徳的な展開を、心のどこかで待ち望んでいたのかもしれない。退屈で、彩りのない結婚生活。完璧な妻を演じることに疲れ果てていた私の心の隙間に、彼の狂気が蜜のように入り込んでくる。

唇が塞がれた瞬間、思考が白く弾けた。

それは若さゆえの暴走というには、あまりにも手慣れた、そして執拗な口づけだった。彼が私の唇を貪る間、雨音は激しさを増し、まるで私たちを外界から完全に隔離する檻のように降り注いだ。

リビングの絨毯の上、私たちは絡み合った。背徳感という名のスパイスが、感覚を異常なまでに鋭敏にさせる。彼の指が私の肌をなぞるたび、私は自分が「母親」という役割を剥ぎ取られ、ただの「女」へと堕ちていくのを感じた。

「綺麗だ……京子さん。親父の絵なんかより、ずっと」

行為の最中、彼はうわ言のように呟き続けた。その瞳孔は開ききり、私を見ているようでいて、私の奥にある何か別のものを見透かしているようだった。

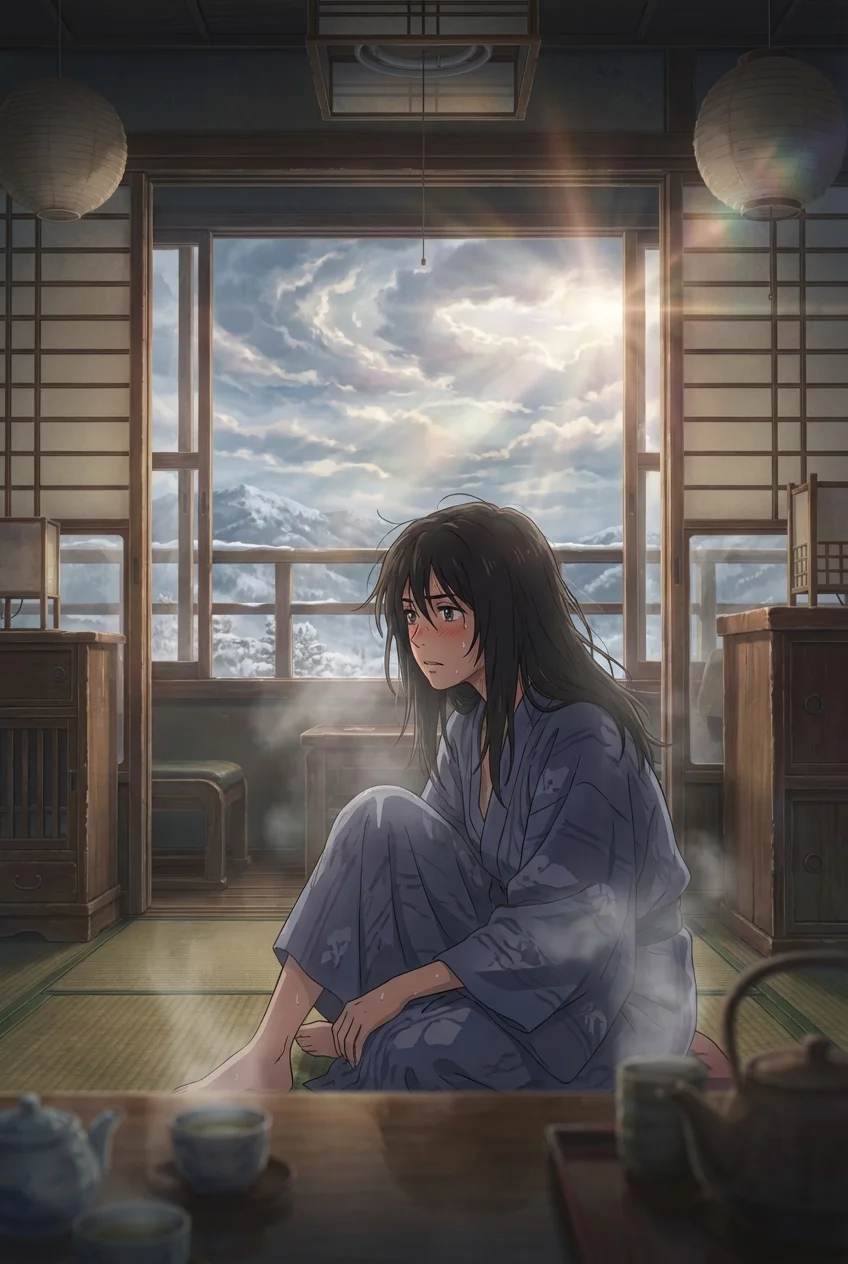

情事が終わった後、気怠い空気が部屋を満たしていた。私は乱れた衣服を整えながら、取り返しのつかないことをしてしまったという罪悪感に襲われた。明日から、どうやって彼と顔を合わせればいいのか。

「……もう、部屋に戻って」

震える声でそう告げると、蓮は奇妙なほど穏やかな笑みを浮かべて私を見下ろした。

「戻らないよ。これからもずっと、京子さんの傍にいる」

「何を……今日だけの過ちなのよ。忘れなさい」

「過ちじゃない。これは必然だよ」

蓮は立ち上がり、リビングの隅にある飾り棚へと歩み寄った。そこには、夫が大切にしているアンティークの置時計があった。彼はそれを手に取ると、何のためらいもなく床に叩きつけた。

ガシャーン、という破壊音が響き渡る。

「何をするの!?」

「これで、時間は止まった」

彼は狂気を孕んだ瞳で私を振り返った。

「ねえ、京子さん。親父の車のブレーキオイル、少し細工しておいたんだ。今頃、向こうの高速道路で事故のニュースが流れているかもしれないね」

私の全身の血が凍りついた。

「嘘……でしょう?」

「嘘じゃないよ。だって、そうしないと、京子さんは僕のものにならないから」

彼はゆっくりと私に近づいてくる。その表情は、愛する人を手に入れた歓喜と、常軌を逸した独占欲で歪んでいた。私は後ずさりしようとしたが、背後は壁だった。

「冗談よ……そんなこと……」

「電話、かけてみる? でも無駄だよ。この辺りの回線、さっき僕が切っておいたから。スマホの電波も、この雨じゃ届かない」

彼は私の頬に手を添え、愛おしげに撫でた。

「ここは僕たちの檻だ。誰も入ってこれないし、京子さんも出られない。雨が止むまで……いや、雨が止んでも、僕たちは永遠にここで愛し合うんだ」

雷光が走り、一瞬だけ部屋を青白く照らし出した。その光の中で、蓮の笑顔は悪魔のように美しく、そして絶望的に純粋だった。

私は理解した。これは情事ではない。もっと深く、暗い沼に引きずり込まれたのだと。

彼の腕の中に閉じ込められながら、私は恐怖と共に、逃れられない運命に対する奇妙な安堵を感じていた。夫という支配者から解放され、新たな、より狂った飼い主に飼われることへの安堵を。

「愛してるよ、京子さん。僕が君を、キャンバスに塗り込めてあげる」

その囁きは、雨音にかき消されることなく、私の鼓膜にねっとりとこびりついた。窓の外では、雨がいつまでも、いつまでも降り続いていた。