第一章 廃棄された花嫁

「エラ・フォレスター。君との婚約を破棄する」

王宮の舞踏会場。

シャンデリアの光が残酷なほど眩しい。

アルフレッド王太子の声が、冷ややかに響き渡った。

音楽が止まる。

貴族たちの囁き声が、さざ波のように広がる。

「理由はわかっているな? 君が『無臭』だからだ」

この国において、魔力は芳醇な香りを放つ。

強い魔力を持つ者は、薔薇や百合のような高貴な香りを纏う。

けれど、私にはそれがない。

生まれつき、魔力が完全に欠落しているからだ。

「無臭の女など、石ころと同じだ。私の隣にふさわしくない」

王太子は私の隣にいた、甘ったるい桃の香りを漂わせる男爵令嬢の腰を抱いた。

彼女は勝ち誇ったように、私を見下している。

「……承知、いたしました」

唇を噛み締め、震える声で答える。

反論など許されない。

私は、ただの欠陥品なのだから。

「衛兵! このあさましい石ころを会場からつまみ出せ!」

王太子の命令で、粗野な手が私の腕を掴もうとした、その時だ。

――ゾクリ。

会場の空気が、一瞬にして凍りついた。

まるで、深海に引きずり込まれるような重圧。

肺の中の空気が強制的に押し出されるような、圧倒的な気配。

「……騒がしいな」

低く、けれどベルベットのように滑らかな声。

人垣が、モーゼの海割れのように左右へと開く。

そこに立っていたのは、漆黒の礼服に身を包んだ長身の男。

銀色の髪が、月光のように冷たく輝いている。

シルヴィス・グレイブ公爵。

『猛毒の公爵』と恐れられる、国一番の嫌われ者。

彼の魔力はあまりに強大すぎて、常人には毒となる。

近づくだけで肌が焼け、気を失うと言われている。

「グ、グレイブ公爵……」

さっきまで威勢のよかった王太子が、青ざめて後ずさる。

公爵は王太子を一瞥もしない。

氷のような青い瞳が、私だけを射抜いていた。

カツ、カツ、と。

死神の足音が近づいてくる。

周囲の貴族たちが、悲鳴を押し殺して顔を覆う。

けれど、私は違った。

(……いい匂い)

毒? 違う。

これは、雨上がりの森のような。

あるいは、ビターチョコレートのような。

深くて、濃密で、頭の芯が痺れるような香り。

彼は私の目の前で足を止めた。

革手袋に包まれた大きな手が、私の顎を強引に持ち上げる。

「……ほう?」

至近距離。

彼の吐息が唇にかかる。

「私の結界の中にいて、平然としているとは」

瞳の奥で、何かが怪しく揺らめいた。

まるで、獲物を見つけた猛獣のように。

「……苦しくないのか?」

「はい……とても、心地よい香りです」

正直に答えると、彼は驚いたように目を見開き、そして――凶悪なほど妖艶に笑った。

「気に入った」

次の瞬間、私の体は宙に浮いていた。

彼がいとも容易く、私を横抱きにしたのだ。

「え、あ……っ!」

「黙っていろ。石ころとして捨てられるより、私の『解毒剤』になる方がマシだろう?」

「解毒、剤……?」

「そうだ。連れて行くぞ」

彼は私を抱いたまま、凍りついた会場を後にする。

王太子も、誰も、動けない。

私は知らなかった。

この出会いが、私の理性を焼き尽くす、甘く激しい日々の始まりだということを。

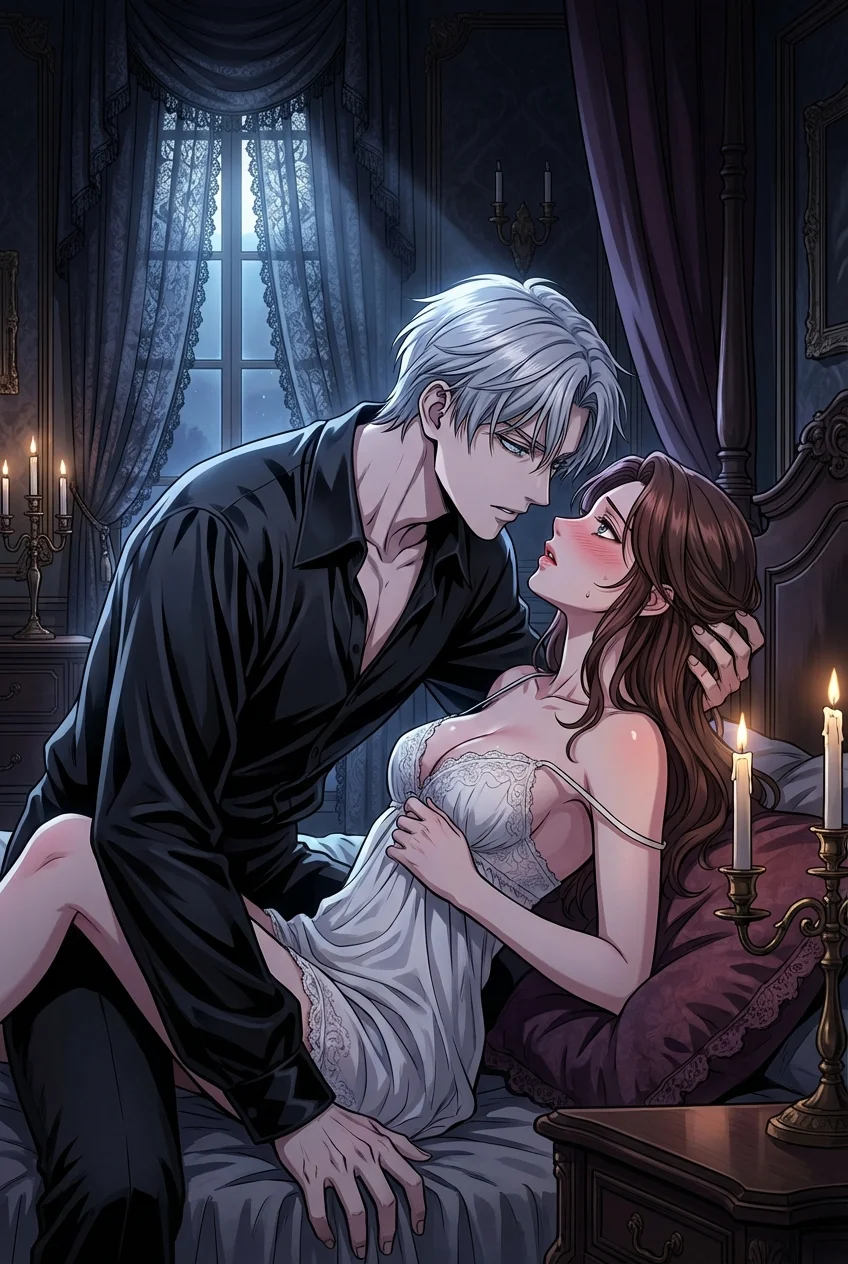

第二章 捕食者の寝室

連れ去られた先は、公爵家の屋敷だった。

使用人すら近づけない、彼の私室。

重厚な扉が閉められると、世界から音が消えた。

「……ここなら、誰にも邪魔されない」

シルヴィス様は、私を天蓋付きの大きなベッドに乱暴に放り投げた。

「きゃっ……」

ふかふかのシーツに沈み込む。

起き上がろうとした私の視界を、彼の長身が覆い隠した。

「逃げるな」

低い声と共に、彼が覆いかぶさってくる。

逃げ場はない。

彼の魔力が、部屋中に充満している。

肌がピリピリとするほどの濃厚な気配。

普通の人間なら、この濃度の中にいるだけで発狂しているかもしれない。

けれど私は、その重苦しさに、不思議な高揚感を覚えていた。

「私の魔力は強すぎる。常に体内で暴れ回り、私自身を蝕んでいる」

彼は私の耳元で囁く。

その吐息の熱さが、鼓膜を直接撫でられているようで、背筋が跳ねた。

「だが、お前は無だ。空っぽの器だ」

「っ……!」

「だからこそ、私の溢れ出る魔力を受け止められる」

彼の手が、私のドレスのリボンに掛かった。

するりと、解かれる感触。

「ま、待ってくださ……」

「待たない。限界なんだ」

彼の瞳は、欲望と苦痛がない交ぜになり、赤く充血していた。

それは理性を手放す寸前の、獣の目。

ドレスの肩がはだけ、夜気を含んだ冷たい空気が肌に触れる。

しかし次の瞬間、それよりも遥かに熱い彼の手のひらが、私の素肌を滑った。

「んっ、ぁ……!」

声が漏れる。

ただ触れられただけではない。

彼の手が触れた場所から、何かが――熱い奔流が、私の体内に流れ込んでくる。

「感じるか? 私の魔力が、お前の中に入り込んでいくのを」

「熱い、です……なにか、入って……!」

「受け入れろ。拒絶すれば壊れるぞ」

脅しではない。

彼の指先が、鎖骨から胸元へ、ゆっくりと這い回る。

その軌跡が火傷のように熱く、同時に甘美な疼きを呼び覚ます。

魔力を持たない私の体は、乾いたスポンジのように彼の力を吸い上げていく。

それは、侵略だった。

私の存在そのものが、彼の色に塗り替えられていくような。

「あ、あぁっ……!」

「いい声だ。もっと聞かせろ」

彼は私の首筋に顔を埋め、深く息を吸い込んだ。

濡れた唇が、脈打つ動脈に押し付けられる。

甘噛みされた瞬間、視界が白く弾けた。

「いや、だめ……そんな、ところ……」

「ダメなものか。お前の体は、私の毒を欲しがっている」

彼の言う通りだった。

恐怖よりも、羞恥よりも。

体の奥底が、もっと彼を求めて叫んでいる。

空っぽだった私の器が、彼の濃厚な熱で満たされていく感覚。

それは、今まで知らなかった「充足」だった。

第三章 蜜の契約

抵抗など、最初から無意味だった。

彼の愛撫は執拗で、慈悲がなかった。

ドレスは完全に剥ぎ取られ、私は生まれたままの姿でシーツに縫い留められている。

「綺麗だ……エラ」

初めて名前を呼ばれた。

その響きの甘さに、胸が締め付けられる。

彼は私の両手首を片手で頭上に押さえつけ、空いた手で、私の身体の地図をなぞるように這わせていく。

太ももの内側を、親指の腹がゆっくりと撫で上げる。

「ひっ……!」

ビクリと腰が跳ねる。

「敏感だな。ここも、私の魔力に飢えているのか?」

「ちが、います……っ、あ……」

否定の言葉は、吐息混じりの喘ぎにかき消された。

彼の手が、秘められた花園に触れたのだ。

直接的な行為ではない。

ただ、掌で蓋をするように、熱を注ぎ込まれる。

それだけで、脳髄が溶けるような快感が全身を駆け巡った。

「あ、あぁっ! シルヴィス様、おかしく、なる……!」

「おかしくなれ。私と共に堕ちろ」

彼は私の唇を塞いだ。

深い、深い口づけ。

舌が絡み合い、唾液と共に彼の魔力が喉を通って胃の腑へと落ちていく。

内側からも、外側からも、彼に侵食されていく。

「んんっ、ぁ、ふ……っ!」

酸素が足りない。

目の前がチカチカする。

それでも、彼を求める腕は、背中に爪を立てていた。

私の「無臭」の体は、今や彼の「猛毒」の香りで満たされている。

彼が私の中に楔を打ち込む準備を整える。

その熱硬な存在が、入り口で震えているのがわかる。

「痛くはしない。……多分な」

「シルヴィス、様……」

「愛しているわけではない。だが……お前なしでは、もう生きられない」

それは、愛の言葉よりも遥かに重く、甘美な呪縛。

彼が腰を沈めた瞬間。

世界が反転した。

「あ―――ッ!」

痛みは一瞬。

すぐに、奔流のような快楽がそれを塗り潰す。

深い、深い場所まで。

彼が私の一部になる。

私が彼の一部になる。

魂の境界線が溶け合い、どろどろに混ざり合う。

「……ッ、きつい。私の全てを吸い尽くす気か」

彼は苦しげに、けれど歓喜に震える声で唸る。

激しいピストンが始まる。

打ち付けられるたびに、頭の中が真っ白になる。

思考なんてできない。

ただ、彼の熱、彼の匂い、彼のリズムに翻弄されるだけ。

「あ、ああっ! すごい、おく、まで……!」

「そうだ、もっと開け。もっと私を受け入れろ!」

獣のような交わり。

汗と、愛液と、魔力の残り香が混ざり合い、部屋中が背徳的な匂いに満ちていく。

何度も、何度も。

意識が飛びそうになるたびに、彼に呼び戻される。

絶頂の瞬間、私は確かに見た。

彼の氷のような瞳が、熱情で溶かされ、私だけを映しているのを。

第四章 融解する夜明け

気がつけば、窓の外は白んでいた。

嵐のような夜が過ぎ、静寂が戻ってくる。

私は彼の腕の中で目を覚ました。

全身が重く、気だるい。

けれど、かつて感じていた「空虚さ」はもうない。

私の体は、彼の魔力で満タンに満たされていた。

「……起きたか」

頭上から声が降ってくる。

見上げると、シルヴィス様が穏やかな表情で私を見ていた。

昨夜の獣のような激しさが嘘のようだ。

「……おはようございます、シルヴィス様」

「ああ」

彼は私の髪を一房すくい、口付けた。

「もう、お前を帰すつもりはない」

「……はい」

「お前は私の毒を中和し、私はお前に存在意義を与える。……悪くない取引だろう?」

取引。

言葉は冷たいけれど、私を抱きしめる腕は優しく、そして熱かった。

「ええ……。私はもう、あなたの毒なしでは生きられません」

私がそう囁くと、彼は満足げに目を細めた。

そして再び、その唇が近づいてくる。

「ならば、契約更新だ。……朝の分を、注いでおかないとな」

シーツの下で、彼の手が再び私の腰を這い上がる。

一度知ってしまった快楽の記憶が、瞬時に呼び覚まされる。

「あっ……」

逃げることなどできない。

逃げるつもりもない。

無臭の花は、猛毒の公爵の愛に溺れ、色鮮やかに咲き誇る。

この閉ざされた寝室で、私たちは永遠に貪り合うのだ。

骨の髄まで溶けるほどに。

(了)