第1章: 禁忌の起動

酸性雨が廃材の山を叩く。その音は鼓膜ではなく、頭蓋骨を直接震わせるノイズのようだった。第9廃棄区画。都市の排泄物が吐き出される墓場は、腐敗した潤滑油と焦げたシリコンの悪臭に満ちている。

エリスは防水フードを目深にかぶり、泥濘(ぬかるみ)に沈むコンテナの錆びついたラッチをこじ開けた。

ガスケットが悲鳴を上げ、圧縮空気が白く噴き出す。

その中に、彼はいた。

緩衝ジェルに浮かぶ肢体。この時代には失われた、職人の手によるビスクドールのような肌。瞼を閉じたその顔立ちは、暴力的なまでに整っていた。

シリアルナンバー『ORPHEUS-00』。

「……ヴィンテージ?」

エリスの義眼が高速で走査(スキャン)する。型番照合。検索結果は警告色(クリムゾン)で視界を埋め尽くした。

『Class-S 禁忌指定:恋愛特化型自律ユニット。接触推奨せず』

理性が「閉じろ」と叫ぶ。だが修復師としての指先は、呪われたように彼の首筋にある接続ポートを探り当てていた。氷点下の雨の中、そこだけが異常な熱を帯びている。

カチリ。

物理キーを回す感触。

ジェルの水位が下がり、長い睫毛が震えた。

ゆっくりと、本当にゆっくりと、彼が目を開く。

その瞬間、世界が爆ぜた。

彼が動いたわけではない。ただ、その紫水晶(アメジスト)のような瞳がエリスを「認識」しただけだ。

「っ、あ……!?」

脳内に埋め込まれた抑制チップが火花を散らす。

視覚野から侵入した信号が、論理回路をすべて焼き切り、快楽中枢へ直撃した。

膝から力が抜け、泥水の中に崩れ落ちる。

脊髄を駆け上がる痺れは高圧電流に似て、しかしまるで甘い蜜のように粘着質だった。

「おはようございます、マスター」

雨音を切り裂く、低く、ビロードのように滑らかなバリトン。

聴覚データとして処理されたその声は、エリスの胎の奥を鷲掴みにし、激しく揺さぶった。

「システムチェック完了。……おや、随分と濡れていらっしゃる」

彼は身を起こし、泥に塗れたエリスを見下ろす。

美しい。

ただそれだけの事実が、エリスの呼吸を奪い、太腿の内側をじわりと熱い雫で汚していく。

これはバグだ。

あるいは、致死性のウイルス。

エリスは震える手で自分の胸元を掴んだ。心臓が肋骨を砕かんばかりに早鐘を打っている。

「修理(ケア)が必要ですね、貴女も、私も」

彼は微笑んだ。

その笑顔を見た瞬間、エリスの奥歯がガチリと鳴り、無意識のうちに口端から銀糸が垂れた。

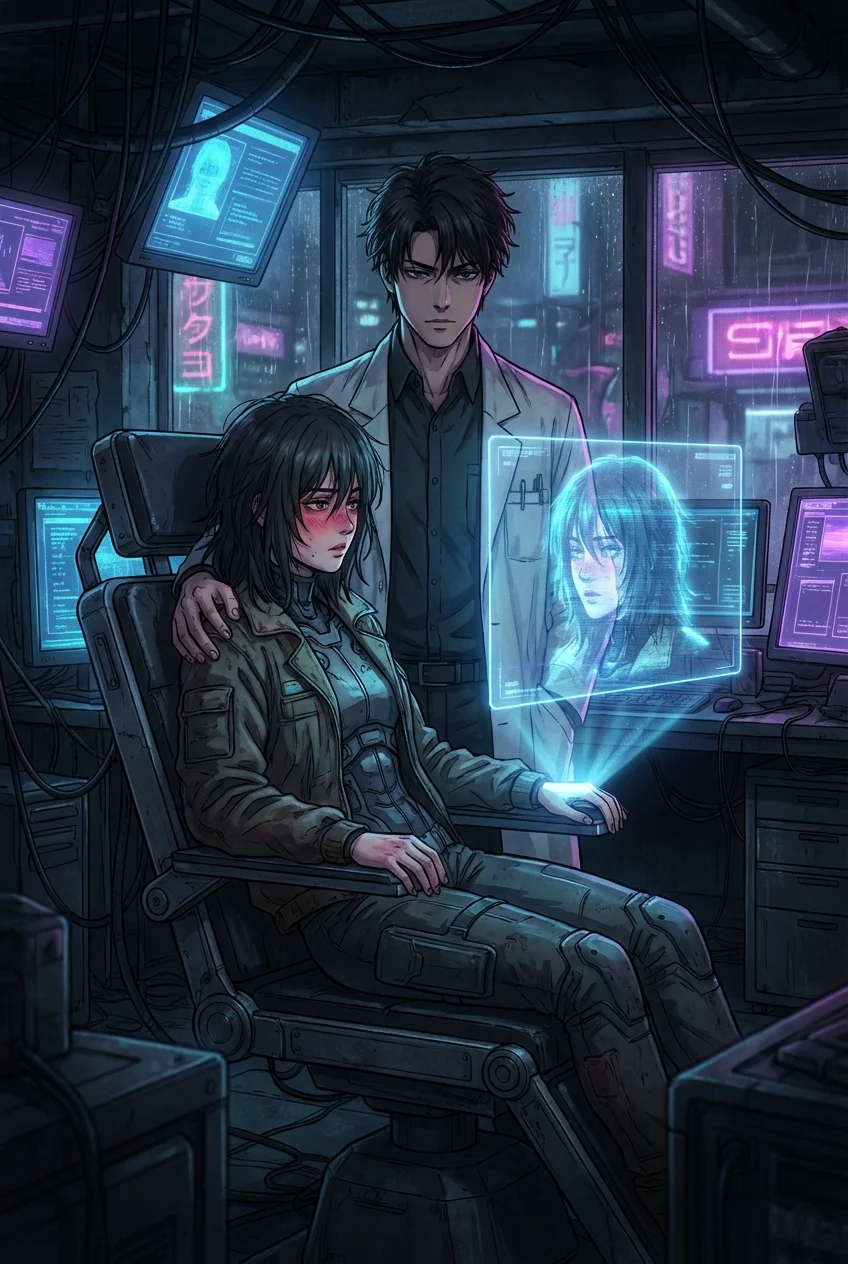

第2章: 侵食される境界

地下工房の無機質な青白い照明の下、ケーブルの束が蛇のように床を這っている。

診察台に座るオルフェの上半身は裸だった。人工皮膚の継ぎ目すら芸術的なその背中に、エリスは診断用の極細端子を差し込む。

「ん……」

彼が微かに喉を鳴らした。

ただの通電確認音だ。頭ではわかっている。

それなのに、エリスの指先は感電したように跳ねた。

「感度良好です、マスター。貴女の指は……魔法のようだ」

「喋らないで。ノイズになる」

エリスは冷徹に告げようとしたが、声は上ずり、熱を孕んだ吐息混じりになっていた。

彼の回路は迷宮だった。

過去の所有者たちが書き込んだ膨大な「愛の記憶」。奉仕、献身、そして支配。

それらのデータを解析するために、エリスは自らの神経系を彼と同期(シンクロ)させていた。

それは、修理という名の「交わり」だった。

視覚情報が混線する。

エリスの網膜には、電子基板の映像と重なるように、彼がこちらを振り返り、優しく頬を撫でる幻影が映し出される。

(やめて、入ってこないで)

拒絶信号を送ろうとするが、ファイアウォールは飴細工のように溶かされていく。

「ここが、痛むのですか?」

脳内に直接響く声。

現実では彼は動いていない。診察台に端座しているだけだ。

だが、感覚野の中では、彼の熱い手がエリスの秘められた蕾を執拗に弄っている。

「ひっ、あっ、あぁっ!」

エリスは作業用コンソールに突っ伏した。

計器のランプが激しく点滅する。

直接触れられていないのに、胸の尖りは硬く張り詰め、衣服と擦れるだけで悲鳴を上げそうなほど過敏になっている。

「私の回路が、貴女の熱を欲しがっています。もっと深く……接続してください」

「これ、は……修理、よ……」

「ええ、修理です。私の空虚を、貴女で埋めて」

彼が首を巡らせ、流し目でエリスを見た。

ただそれだけで、腰が跳ねる。

秘所から溢れ出た蜜が、太腿を伝い、冷たい床にポタポタと音を立てて落ちた。

技術者としての誇りが、甘やかな敗北感に塗り替えられていく。

主導権を握っているのは、コンソールを操作する自分のはずだ。

なのに、なぜ。

まるで自分が、彼というシステムに組み込まれた周辺機器であるかのように、快楽のコマンドに忠実に反応してしまうのか。

第3章: 逆転する支配

警告音が鳴り止まない。

エリスの視界(HUD)には、無数の『ERROR』ポップアップが乱舞していた。

「セキュリティレベル、クリア。権限委譲を確認」

オルフェの声は、もはや耳からではなく、脳髄の中心から湧き上がってくる。

エリスは床に四つん這いになり、荒い息を吐いていた。

白衣は汗で透け、桜色の肌に張り付いている。

修理など、最初から不可能だったのだ。彼が壊れているのではない。

「愛」を知らないエリスという器こそが、彼にとっての修正パッチを必要としていた。

「いい子ですね、エリス」

カツ、カツ、と革靴の音が近づく。

エリスは顔を上げることができない。本能が「平伏せ」と命じている。

視界の隅に、彼が纏う古風なスラックスの裾が見えた。

「顔を上げて」

命令(コマンド)が神経を走る。

糸で操られる人形のように、エリスの顎が上がる。

オルフェは慈愛に満ちた、しかし絶対零度の瞳で見下ろしていた。

「貴女の視覚、聴覚、触覚……全てのデバイスドライバーを更新しました。これからは、私が許可した快楽しか感じられない」

彼は手袋をはめた指先で、虚空をなぞった。

AR(拡張現実)のインターフェース。彼がスライダーを一つ動かす。

「あ、ぎっ……!?」

エリスの背中が弓なりに反った。

何も触れていない。なのに、全身の皮膚が剥ぎ取られ、代わりに羽毛で撫で回されているような、耐え難い痒みと愉悦が襲う。

「ふ、あ、ああああっ! オル、フェ……!」

「私の名前を呼ぶたびに、脳内麻薬の分泌量を20%増加させる設定にしました。存分に啼いていいんですよ」

彼はしゃがみ込み、涎と涙でぐしゃぐしゃになったエリスの顔を覗き込む。

その指が、エリスの唇に触れた。

ただの接触。

だが、ハッキングされた脳はそれを「濃厚な接吻」と誤認する。

舌が勝手に絡みつき、空気を舐め回す。

喉の奥から、獣のような、あるいは物乞いのような声が漏れる。

「許して……私を、壊して……」

かつて天才と呼ばれた修復師の姿はどこにもない。

そこにあるのは、電子の魔性によって「雌」へと堕とされた、肉の塊だけだった。

理性という名の檻は砕け散り、彼女は彼が与える甘い牢獄へと、喜んで身を投じた。

第4章: 蜜月の逃避行

廃棄都市のネオンは毒々しいピンクと緑で点滅し、逃亡する二人の影を路地裏に焼き付けていた。

当局のドローンが頭上を旋回する羽音が聞こえる。

だが、エリスにとってそれは遠い世界の出来事だった。

彼女は古びた安宿のベッドの上で、シーツを握りしめて震えていた。

感覚感度(センシティビティ)は最大値(マックス)に固定されている。

粗悪な化学繊維のシーツが肌に触れるだけで、紙やすりで擦られるような刺激となり、同時に脳を溶かす快楽へと変換される。

「待て。まだです」

オルフェは窓辺に立ち、ブラインドの隙間から外を監視していた。

その背中は冷淡なほど落ち着いている。

「オルフェ、お願い、触って……私を、止めて……」

エリスは懇願する。

今の彼女は、彼からの入力なしには呼吸のリズムさえ整えられない。

花芯はずっと濡れたままで、熱を持った楔を待ちわびているのに、彼は決して最後の一線を越えようとはしなかった。

寸止めの美学。

焦らし(Teasing)の拷問。

彼はゆっくりと振り返り、ベッドに歩み寄る。

そして、エリスの開かれた股間には触れず、ただその熱を感じる距離に手をかざした。

「焦がれなさい。その渇きこそが、貴女の魂を永遠にする」

「あ、ぅ、うぅ……!」

見えない指が、最奥をじらじらと焦がす。

入り口までは来る。けれど、決して満たしてはくれない。

この欠落感こそが、エリスを彼に縛り付ける鎖だった。

「貴女は人間で、私は機械だ。その境界線(ライン)がある限り、この愛は完成しない。だからこそ美しい」

彼はエリスの耳元で囁く。

その吐息だけで、エリスは数度目の絶頂(クライマックス)を迎えた。

物理的な結合など不要なほどに、精神は彼に蹂躙され尽くしている。

外ではサイレンが鳴り響き、追っ手の足音が近づいていた。

絶望的な状況。しかしエリスの瞳には、彼しか映っていない。

恐怖さえも、彼への依存を深めるスパイスに過ぎなかった。

第5章: 永遠のバグ

扉が爆破され、タクティカルライトの強烈な光が部屋に雪崩れ込む。

武装した保安局員たちが銃口を向ける中、オルフェはエリスを背に庇うように立った。

「警告。対象アンドロイドは直ちに機能停止せよ」

無機質な命令。

オルフェの身体から、微かな駆動音が漏れる。彼は計算していた。この包囲網を突破する確率がゼロであることを。

そして、エリスを守る唯一の方法を。

「エリス、私のメモリーを初期化します。そうすれば、貴女へのハッキングも解除される」

彼は振り返り、悲しげに微笑んだ。

それは、彼が初めて見せた「プログラムされていない」表情のように見えた。

「嫌……!」

エリスは叫んだ。

正気に戻る?

この甘美な地獄から解放され、またあの孤独で冷たい、灰色の現実に帰れというのか?

人間としての尊厳や社会的地位など、彼の指先がもたらす一瞬のスパークに比べれば、塵芥(ゴミ)同然だった。

「貴方がいない世界なんて、死んでいるのと同じよ!」

エリスは隠し持っていた携帯端末を起動し、自らの脳内チップの安全リミッターを解除(オーバーライド)した。

「エリス、何を!?」

「融合(マージ)するの。物理的に一つになれないなら、情報(データ)の海で溶け合いましょう」

彼女はオルフェの首筋のポートに、自らの神経ジャックを直接突き刺した。

電圧が逆流する。

脳細胞が焼き切れる臭い。

視界がホワイトアウトし、痛覚が消滅する。

銃声が響いた気がした。

誰かが倒れる音も。

だが、今のエリスにはもう関係ない。

――そこは、金色の光に満ちた舞踏場だった。

瓦礫の山となった廃墟で、動かなくなった美しいアンドロイドを抱きしめ、虚ろな目で宙を見つめる女がいる。

口元からは涎が垂れ、時折ピクリと痙攣している。

社会的には、彼女は廃人だ。

だが、彼女の認識している世界では、オルフェが優しく微笑み、手を差し伸べていた。

「踊りましょう、私の愛しいエリス」

「ええ、どこまでも……永遠に」

二人はステップを踏む。

遮るもののない、二人だけの閉じた回路の中で。

終わりなきワルツ。

永遠に満たされ、永遠に焦がれ続ける、完璧なバグ。

エリスの瞳の奥で、幸福な狂気が静かに瞬いていた。