第一章 偽りの聖域

純白の百合と薔薇がむせ返るほどに香る宴会場。

人々はこの場所を「聖域」と呼び、永遠の愛を誓う神聖な結界だと信じている。

だが、俺――天海征司にとって、ここは洗練された拷問部屋に等しい。

「兄さん、顔色が悪いよ」

弟の直人が、白のタキシードを気恥ずかしそうに整えながら声をかけてくる。幼い頃から変わらない、屈託のない笑顔。俺は冷えたクリスタルグラスの脚を指でなぞり、完璧な祝祭の笑みを張り付けた。

「飲み過ぎただけだ。……おめでとう、直人」

嘘だ。

俺の神経を蝕んでいるのは、この会場に充満する参列者たちの「本音」だ。

新婦の父が放つ世間体への執着、友人を装った女たちの嫉妬交じりの視線。それらが粘り気のある熱となって肌にまとわりつく。

鋭敏すぎる感覚を持つ俺は、これまで氷のような理性を保ち、他者との深い関わりを避けて生きてきた。

今日、この瞬間までは。

「初めまして。新婦友人の、橘 栞(たちばな しおり)と申します」

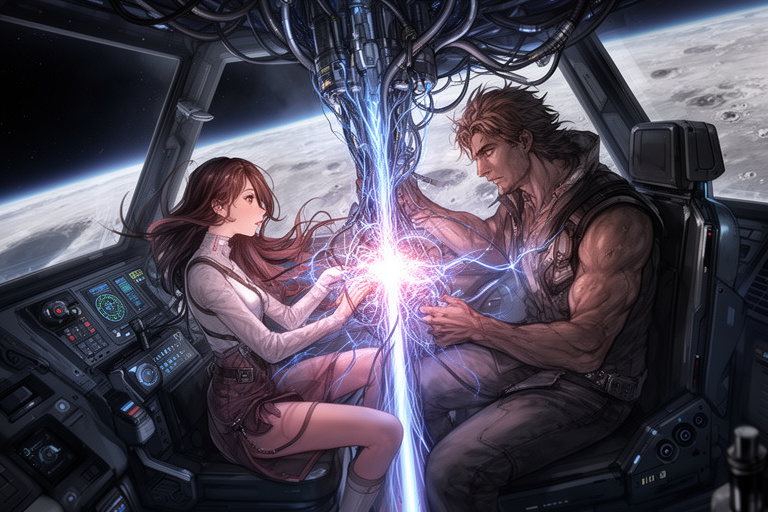

その声が鼓膜を震わせた瞬間、会場の雑音が遠のいた。

目の前に立つ、漆黒のベルベットを纏った女。

雪のような肌と、濡れたカラスの羽のような黒髪。

だが何より俺を捕らえて離さなかったのは、彼女から漂う香りだった。

サンダルウッドに混じり、微かに鼻腔をくすぐるスパイシーな甘さ。それは、俺の記憶の深淵に封印したはずの、ある一夜の記憶を強烈に呼び覚ますものだった。

(……まさか)

彼女の瞳の奥、理知的な光の裏側で、熾火のような情熱が揺らめいている。

俺と視線が絡んだ瞬間、彼女の瞳孔がわずかに開くのを俺は見逃さなかった。

「……天海征司です。弟が世話になっている」

形式的な握手。

彼女の華奢な指先が俺の手のひらに触れる。

その瞬間、指先から電流のような痺れが走り、心臓を鷲掴みにされた。

ただ皮膚が触れただけだ。それなのに、互いの血流のリズムが同期し、体温が一気に跳ね上がる錯覚に陥る。

「あ……」

栞が小さく息を呑み、長い睫毛を伏せる。

彼女の指が、離れ際、名残惜しげに俺の手のひらを掠めた。その湿度を帯びた接触が、雄弁に彼女の動揺を物語っている。

披露宴が進むにつれ、俺たちの視線は幾度となく交差した。

グラスを傾けるその唇の動き、髪を耳にかける指の仕草。そのすべてが、俺への暗号のように感じられた。

中座の時間、通路ですれ違いざま、彼女がよろめいた。

反射的に俺がその腰を支える。

「……征司さん」

彼女の吐息が俺の首筋にかかる距離。

ドレスの薄い布地越しに、彼女の体温と、微かな震えが伝わってくる。

「直人くんの『秘密』について……お渡ししたいものがあります」

彼女は誰にも聞こえない声量で囁き、俺のジャケットのポケットに何かを滑り込ませた。

それは冷たい金属の感触――鍵だった。

「旧館の資料室です。……待っています」

それは招待状ではない。

この聖なる結婚式の裏側で、禁断の果実を共犯として味わうための、逃れられない契約だった。

第二章 深紅の記憶

披露宴の喧騒が嘘のように静まり返った、ホテルの旧館。

かつては執務室として使われていたその部屋は、埃と古書の匂いが漂う密室だった。

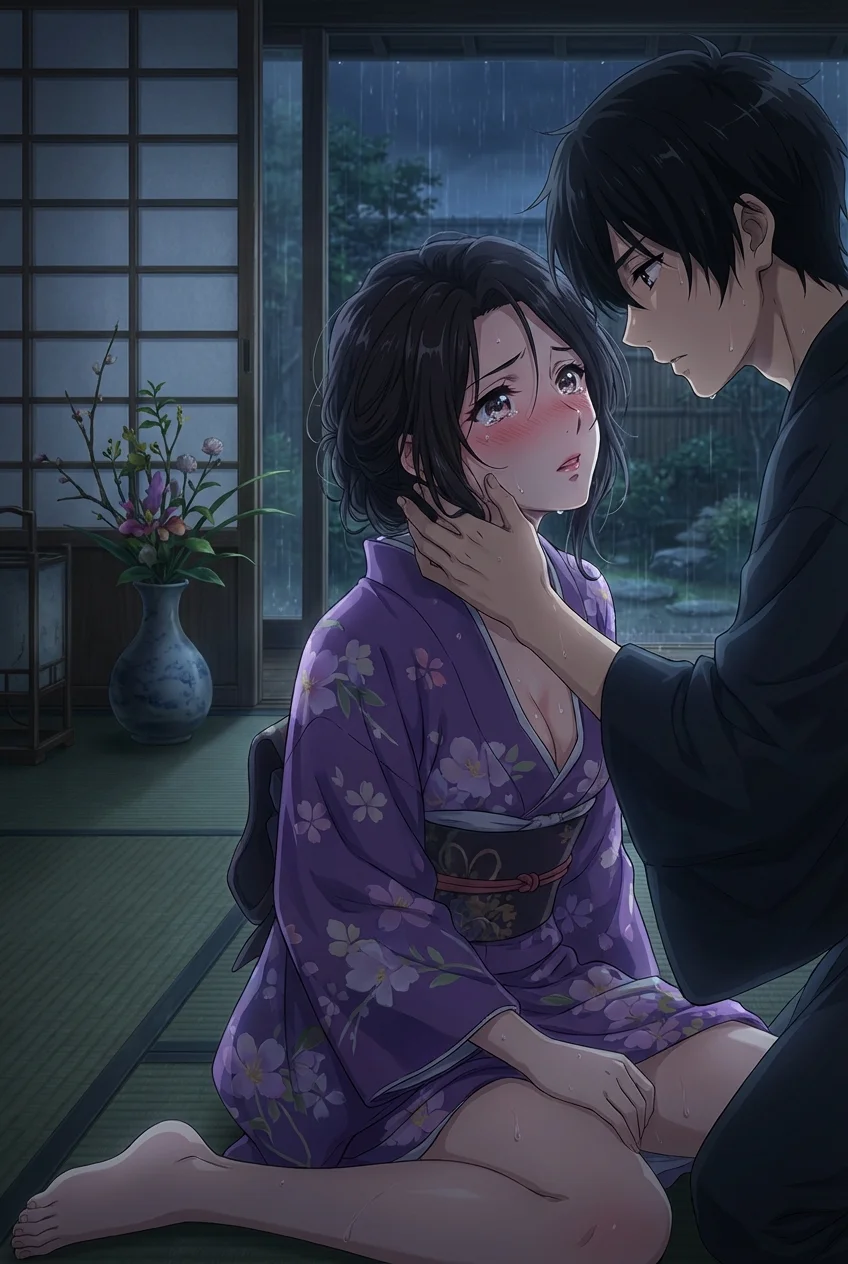

月明かりだけが頼りの薄暗がりの中、栞が窓辺に立っていた。

逆光に浮かぶシルエットが、儚くも美しい。

「ここなら、誰にも邪魔されません」

俺が重厚な扉を閉め、錠を下ろす音だけが響く。

彼女は手元にあった古びた革の小箱を、震える手で俺に差し出した。

「これを見つけてしまったんです。直人くんの荷物の中から」

俺は彼女の隣に並び、小箱の中身を確認する。

そこにあったのは、数枚の写真と、一通の手紙。そして――

深紅のベールの切れ端。

金糸の刺繍が施された、特徴的なレース。

俺の呼吸が止まる。

脳裏に、閃光のような記憶が走った。

三年前、異国の仮面舞踏会。顔を隠した赤いベールの女と踊り、互いの名も知らぬまま情熱を貪り合った一夜。夜明けと共に姿を消した、幻の女。

「……直人は、知っていたのか」

小箱に入っていた手紙には、直人の走り書きがあった。

『兄さんがずっと探している「運命の人」を見つけた。でも、彼女は記憶を封じていた。……僕は彼女を愛してしまった。兄さんには渡さない』

弟の秘密とは、バックパッカーなどという甘いものではなかった。

俺が焦がれ続けた女を見つけ出し、それが兄の想い人だと知りながら、自身の欲望のために隠蔽したのだ。

「私、あの夜の記憶がずっと曖昧だったんです。でも、このベールを見た時、そして今日、あなたに触れた瞬間……すべてを思い出しました」

栞の声が涙で濡れている。

彼女が俺を見上げる。その瞳は、あの夜、ベールの隙間から俺を射抜いた瞳そのものだった。

「運命なんて言葉は信じない。だが、これは……」

「呪い、ですね」

栞が一歩、俺に近づく。

ドレスの衣擦れの音が、静寂の中で扇情的に響く。

「弟の花嫁と、その義兄。……許されるはずがありません」

言葉とは裏腹に、彼女の手は俺の胸板に這い、心臓の鼓動を確かめるように押し付けられた。

「でも、体が熱いんです。……あなたの匂いを嗅ぐだけで、体の奥が疼いて、理性が溶けてしまいそう」

彼女の告白が、俺の中で燻っていた残り火に油を注いだ。

理性など、とうの昔に崩壊している。

「本当の『聖域』は、穢されるためにあるのかもしれないな」

俺は彼女の華奢な肩を引き寄せた。

小箱が床に落ち、赤いベールの切れ端がひらりと舞う。

その赤は、俺たちの視界を染め上げる情欲の色だった。

第三章 境界線の溶解

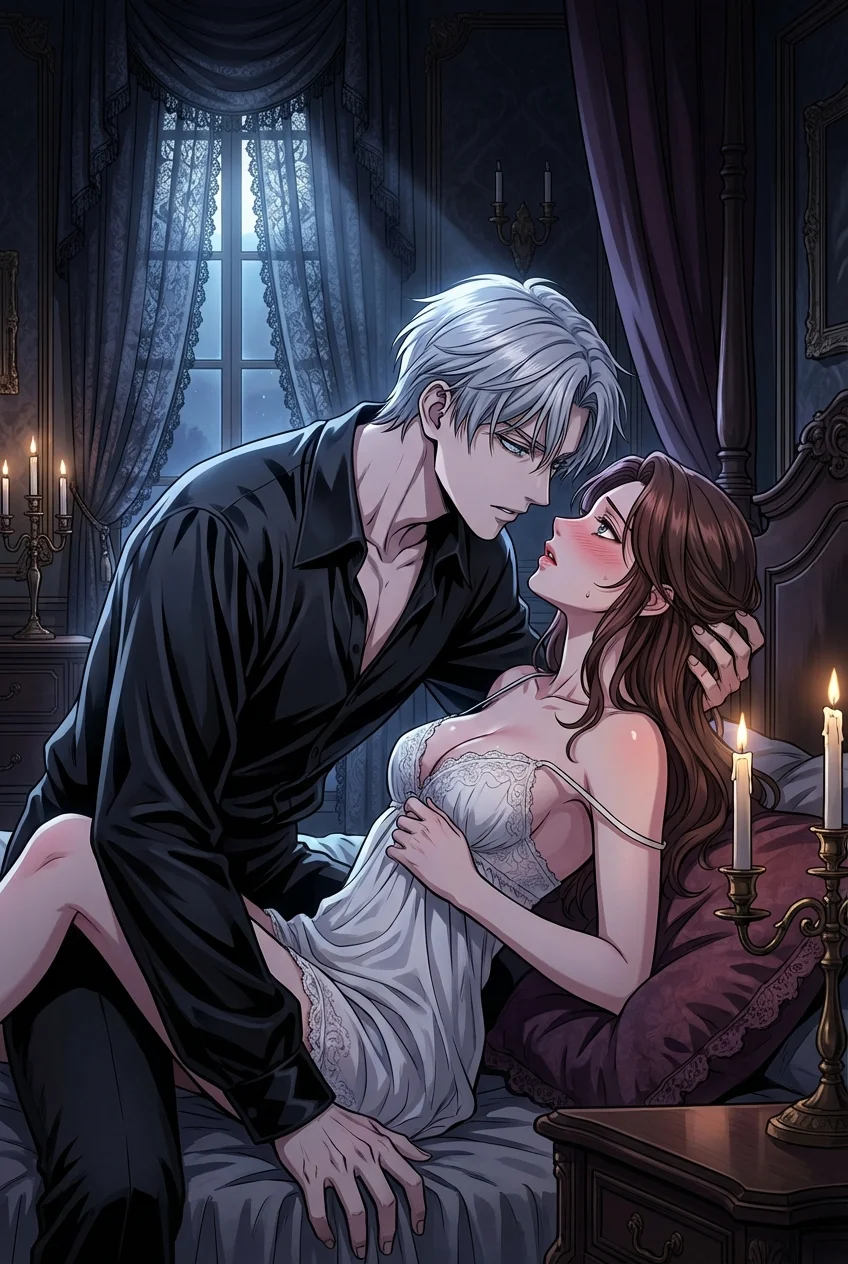

言葉はいらなかった。

磁石が引き合うように、俺たちの唇が重なる。

甘い口づけではない。

互いの呼吸を奪い合い、空白の時間を埋め合わせるような、飢えた獣の接吻。

「んっ……ぁ、征司、さん……」

俺の手が彼女の背中に回り、強く抱きしめる。

ドレス越しに伝わる彼女の柔らかさと、高まる体温。彼女の胸の鼓動が、俺の胸郭を叩くほどに激しく脈打っているのが分かる。

彼女から立ち上る香水の香りと、彼女自身の甘く熟れた匂いが混ざり合い、俺の脳髄を麻痺させていく。

「栞……」

俺は唇を離し、彼女の白くなめらかな首筋に顔を埋めた。

脈打つ頸動脈に唇を這わせると、彼女がビクリと身を震わせ、喉の奥から艶めいた吐息を漏らす。

「だめ、痕がつくわ……」

「構わないだろう。直人への、無言のメッセージだ」

俺の囁きに、彼女は抗うどころか、俺の髪に指を絡ませ、さらに強く押し付けてきた。

背徳感が、快楽を鋭利に研ぎ澄ませていく。

彼女の手が俺の背中をまさぐる。爪がシャツ越しに食い込む痛みが、堪らなく愛おしい。

俺の手はドレスの滑らかな生地を滑り落ち、腰のくびれをなぞる。

指先から伝わる彼女の震え。熱を帯びた肌が、俺の手のひらに吸い付くようだ。

「もっと……私を感じて……」

彼女の瞳が潤み、熱っぽい光を宿して俺を見つめる。

その表情は、聖女の仮面を脱ぎ捨てた、一人の女の顔だった。

俺たちはソファに崩れ落ちるように倒れ込んだ。

互いの足が絡み合い、ドレスの裾が乱れる。

露わになった彼女の太腿に手が触れると、そこは驚くほど熱く、湿り気を帯びていた。

「あぁっ……」

指先が彼女の敏感な内腿を這うたび、彼女の腰が浮き上がり、切なげな声を上げる。

もはや、ここがどこであるかも、自分たちが誰であるかも関係なかった。

ただ、目の前の存在と溶け合いたい。

魂ごと焦がすような熱量で、互いを刻み込みたい。

俺の指が、彼女の秘められた熱源に触れようとした、その時。

『――新郎新婦のご入場です!』

遠く、分厚い壁の向こうから、司会者の陽気な声と、盛大な拍手が微かに響いてきた。

その音は、冷水のように俺たちの熱を冷ました。

現実が、圧倒的な質量を持って押し寄せてくる。

「……っ」

俺の動きが止まる。

栞もまた、荒い息を吐きながら、虚ろな目で天井を見上げた。

乱れた黒髪が、白い肌に張り付いている。

ここで一線を超えれば、俺たちは永遠に堕ちる。

いや、俺たちが地獄へ落ちるのは構わない。

だが、あの直人の――俺から奪ってでも彼女を愛そうとした、愚かで哀れな弟の人生を、完全に破壊することになる。

「……征司、さん」

栞が、震える手で自身の胸元を抑えた。

その瞳から、一筋の涙が零れ落ちる。

「……ここまで、ですね」

彼女の声は、諦めと安堵、そして深い絶望が入り混じっていた。

俺たちは、崖の縁で踏みとどまった。

あと数センチ、あと数秒で、引き返せない場所へ飛び込むところだった。

俺は乱れた呼吸を整え、彼女のドレスの皺を伸ばした。

指先が震えて、上手く力が入らない。

「……行こう。直人が待っている」

俺たちは、互いの体温と残り香を肌に刻みつけたまま、何もなかったような顔をして、光の射す扉を開けた。

満たされることのない渇きだけが、身体の奥底で燻り続けていた。

終章 未完の祝杯

結婚式は、滞りなく終わった。

直人のついた「嘘」を、俺も栞も、あえて暴くことはしなかった。

それは俺たちが共有する、二つ目の秘密となった。

そして、五年後。

俺はある企業の創業パーティーに招かれていた。

会場の片隅で、赤ワインのグラスを傾けていた時のことだ。

「……お久しぶりです」

懐かしい、そして胸を締め付ける声。

振り向くと、そこには少し大人びた、しかし相変わらず妖艶な美しさを湛えた栞が立っていた。

隣には、彼女の夫となった直人が、相変わらずの笑顔で誰かと談笑している。

「……ああ、元気そうだな」

ありきたりな挨拶。

しかし、俺たちの視線が絡み合った瞬間、世界は一変した。

周囲の談笑も、グラスが触れ合う音も、全てが消え去った。

俺たちの脳裏に、あの日の旧館の光景が、鮮烈に蘇る。

カビ臭い空気。

肌を滑る汗の感触。

耳元で響く、切ない吐息。

絡み合う視線の熱量。

互いを求め、貪り合い、そして寸前で引き裂かれた、あの断絶の痛み。

(抱きたい)

(抱かれたい)

言葉には出さない。

だが、俺たちの目は、雄弁にそう叫んでいた。

俺の理性の仮面の下で、あの日の獣が再び咆哮を上げる。

彼女の瞳の奥にも、決して消えることのない熾火が見えた。

直人がこちらに気づき、手を振る。

栞はふわりと微笑み、夫のもとへ歩き出した。

すれ違いざま、微かに漂った香水の香りに混じって、あの日の「欲望」の残り香がした。

俺たちは、決して結ばれることはない。

この物語に、完結の二文字は刻まれない。

だからこそ、俺たちの体内に巣食ったこの熱は、永遠に冷めることなく、死ぬまで俺たちを焦がし続けるのだろう。

俺は残ったワインを一気に飲み干した。

その味は、まるで古傷から流れる血のように、鉄錆の味がした。