「君の痛みだけが、私の凍った血を溶かす唯一の炎だ」

その男は、愛を囁くようには言わなかった。

まるで飢えた獣が、最後の晩餐を前に祈りを捧げるかのように、私の耳元で低く唸ったのだ。

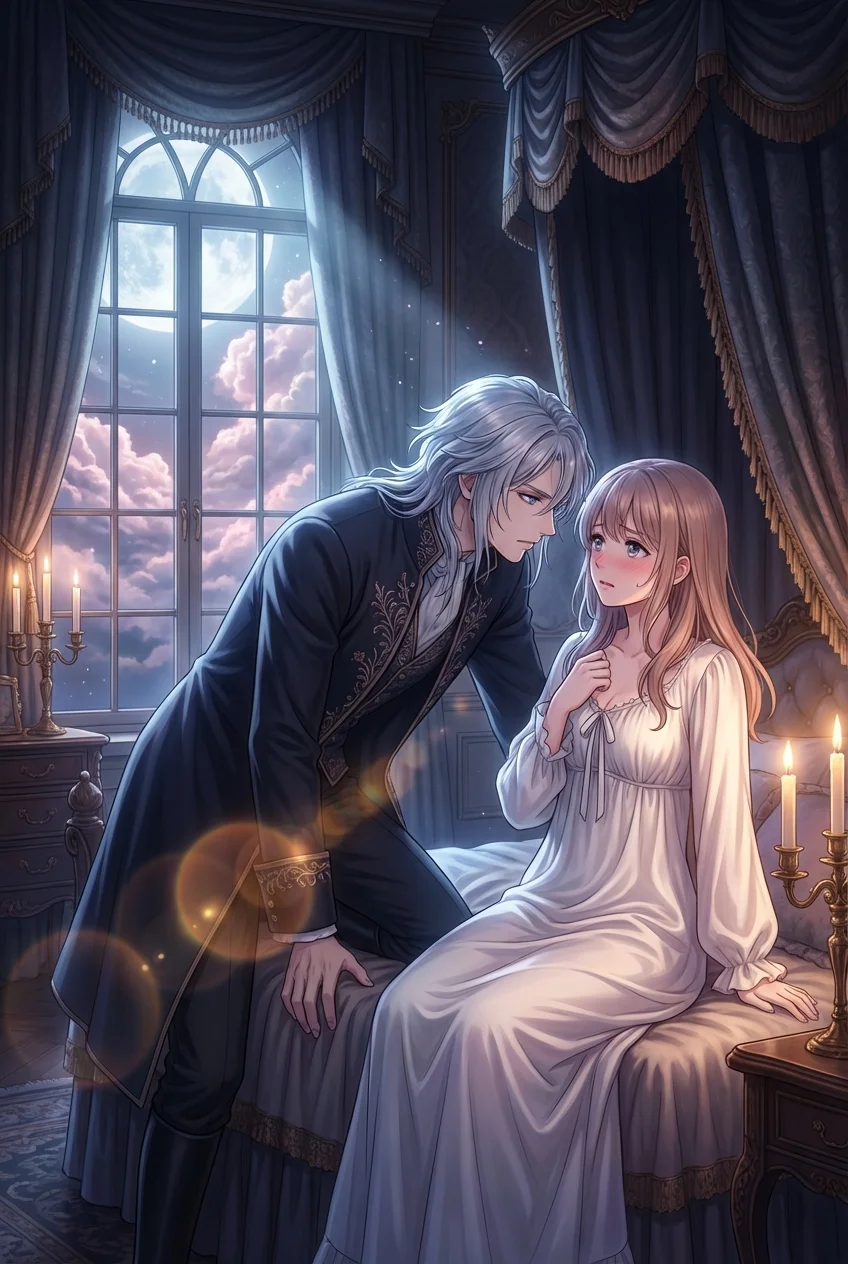

第一章 氷の檻と過敏な生贄

北の果て、人間が生きることを拒絶された極寒の地。

そこに聳える黒曜石の城は、主である辺境伯、ヴァレリウス・フォン・ドラグノフその人を体現していた。

「氷血公」

そう呼ばれる彼は、生まれつき体温を持たず、痛みも、味も、快楽さえも感じない「無感覚の呪い」を受けていると噂されていた。

対する私は、生家である男爵家から「不良品」として売り飛ばされた娘、エララ。

私には、常人の何倍も強く刺激を感じ取ってしまう「感覚過敏」という奇病があった。

布が擦れるだけで皮膚が焼けつくように痛み、大きな音は脳を直接殴られるような衝撃となる。

世間からは「触れられぬ聖女」と皮肉られ、腫れ物扱いされてきた私。

そんな私が、何も感じない男のもとへ嫁ぐことになったのは、運命という名の悪意としか思えなかった。

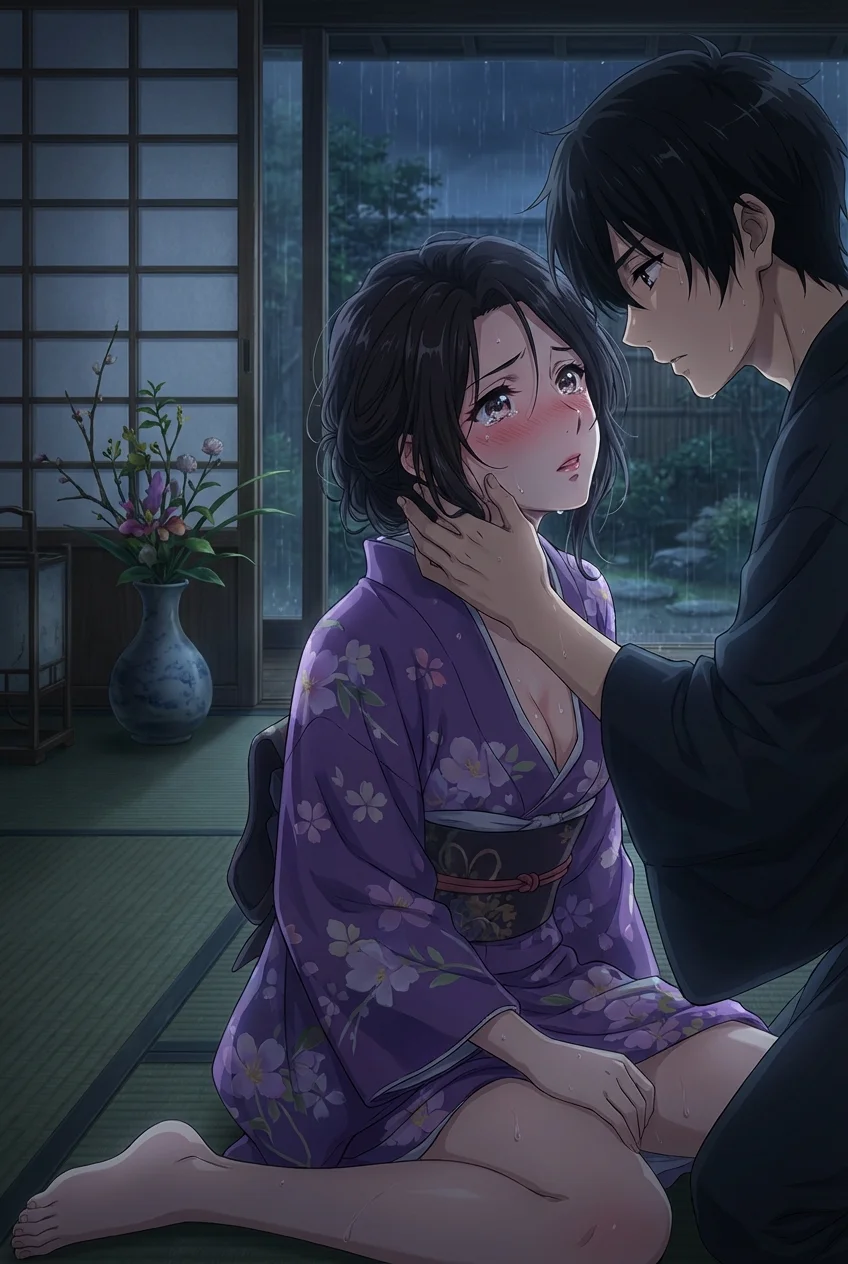

初夜の寝室。

窓の外では猛吹雪が狂ったように暴れまわっている。

だが、この部屋の中は奇妙なほど静寂に包まれていた。

暖炉の火だけがパチパチと爆ぜる音。

その微かな音さえ、私の過敏な耳には雷鳴のように響く。

「……怯えているのか?」

重厚な扉が開き、ヴァレリウスが入ってきた。

銀色の髪、氷河のような青い瞳。

美しいが、そこには「生」の温かみが一切感じられない。

彼はゆっくりと私に歩み寄る。

軍靴が石畳を叩く音が、私の心臓の鼓動と重なり、不快なリズムを刻む。

私は反射的に身を引いた。

これまでの人生、誰かに触れられることは苦痛でしかなかったからだ。

しかし、彼は躊躇なく私の腕を掴んだ。

「ひっ……!」

悲鳴が漏れる。

彼の指は、まるで死体のように冷たかった。

だが、次の瞬間、ありえないことが起きた。

彼が私に触れた箇所から、私の神経を通じて、彼自身の「感覚」が逆流してきたのだ。

いや、違う。

「……ああ、これが『熱』か」

ヴァレリウスが陶酔したように目を細める。

彼は私の腕を握りしめる力を強めた。

私にとっては骨がきしむほどの激痛。

だが、その痛みを感じているのは私だけではなかった。

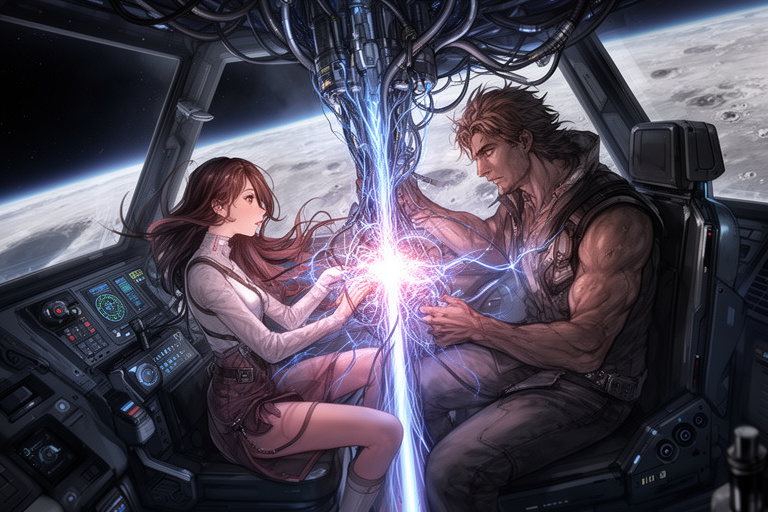

彼と私の神経が、目に見えない管で繋がれたような感覚。

私の痛みを、彼が「味わって」いる。

「素晴らしい……君の肌は、こんなにも柔らかく、壊れやすいのか」

彼は私の首筋に顔を埋めた。

冷たい唇が、脈打つ動脈の上に押し当てられる。

「君が感じる全てが、私の身体に流れ込んでくる。君という器を通して、私は初めて世界を感じられるんだ」

それは愛の告白ではなかった。

生存本能に基づく、絶対的な捕食宣言だった。

第二章 侵食する共鳴

逃げ場など、最初からなかった。

天蓋付きの巨大なベッドに押し倒され、私は彼の冷たい体の下で喘いでいた。

「待っ……て、あ、あぁっ!」

彼の手が、私のドレスを引き裂く。

絹が裂ける音、肌に触れる冷気、彼の荒い呼吸。

そのすべてが、私の過敏な神経を針で刺すように刺激する。

普通の人間なら「少し乱暴な愛撫」で済む行為も、私にとっては感覚の奔流となって脳髄を焼き尽くす。

「もっとだ、エララ。もっと感じろ」

ヴァレリウスの瞳が、青白く発光しているように見えた。

彼は飢えていた。

生まれてから一度も満たされることのなかった感覚への渇望。

それが今、私の身体を通して爆発している。

彼が私の胸元に冷たい指を這わせる。

先端が尖った氷の欠片でなぞられているような、鋭い刺激。

ビクリ、と私の背が弓なりに反る。

その反応を見て、彼は喉を鳴らした。

「そうだ、その震えだ。君が震えるたびに、私の指先に電撃が走る」

彼は実験を楽しむ科学者のように、あるいは壊れやすい楽器を調律するように、私の身体のあちこちを執拗に攻め立てた。

敏感すぎる耳朶を甘噛みされ、私は言葉にならない声を漏らす。

その声さえも、彼にとっては極上の音楽なのだ。

「ダメ、おかしく……なる、頭が、溶けちゃう……!」

「溶かせ。理性など邪魔なだけだ」

彼の手が、許されない場所へと滑り込む。

熱く濡れた秘所。

そこはもう、彼を待ち受けるように蜜を溢れさせていた。

彼がそこを指先で弄ると、私の視界が真っ白に弾けた。

「あ、あ゛ぁぁっ! や、め……!」

「止めない。君が果てる瞬間、私がどれほどの快楽を得られるか……試させてくれ」

それは拷問に近かった。

けれど、恐ろしいことに、その拷問は甘美な猛毒を含んでいた。

彼と感覚がリンクしているせいで、彼が私の身体から感じ取っている「歓喜」や「征服欲」までもが、私の脳内に流れ込んでくるのだ。

彼が私を弄ぶことで得る快感。

それを私が感じ、その私の快感を彼がまた吸い上げる。

無限のフィードバックループ。

私は自分の意思とは無関係に、快楽の濁流に飲み込まれていった。

「あ、熱い、熱いよぉ……ヴァレリウス様ぁ……!」

「いい子だ。私の名前を呼べ。君の存在の全てを、私に刻み込め」

彼が私の中に入り込んできた瞬間、世界が裏返った。

肉体的な結合だけではない。

魂の境界線が溶解し、二つの精神がドロドロに混ざり合う。

異物が体内を抉るような重い感覚。

しかし、それは同時に、欠落していたパズルのピースが埋まるような、恐ろしいほどの充足感をもたらした。

「ぐっ……! なんて、熱さだ……!」

彼が唸り声を上げ、私の肩に爪を立てる。

私の内壁が彼を締め付けるたびに、彼もまた、私を締め上げるように抱きしめる。

苦しい。

けれど、離れられない。

呼吸ができないほどの口づけ。

唾液が混じり合い、酸素が奪われ、意識が明滅する。

死んでしまう。

このままでは、快楽で脳が焼き切れ、廃人になってしまう。

そう思うのに、身体は正直に彼の熱を求め、腰を揺らしてしまう。

「もっと……奥、まで……!」

私が懇願すると、彼は嗜虐的な笑みを浮かべた。

「ああ、望み通りにしてやる。君が壊れるまで、決して離さない」

第三章 永遠に終わらぬ絶頂

夜は、永遠に続くかと思われた。

何度も絶頂を迎え、身体はとうに限界を超えていた。

指一本動かせないほど疲弊しているのに、彼は許してくれない。

「まだだ。まだ眠るな、エララ」

耳元で囁かれる悪魔の命令。

彼は私の意識を現世に繋ぎ止めるように、敏感になりすぎた胸の先端を、冷たい舌で転がした。

「ひぃっ……! もう、無理、ゆるして……っ!」

「許さない。君が眠れば、私はまたあの孤独な『無』の世界に戻らなければならない。そんなことは耐えられない」

彼の執着は、愛などという生易しいものではなかった。

それは生存のための寄生。

彼にとって、私は唯一の「世界への扉」なのだ。

この扉が閉ざされれば、彼は死んだも同然になる。

だから、彼は必死に私を刺激し続ける。

私が痛みや快楽で泣き叫び、生を実感している間だけ、彼もまた生きることができるから。

「君は私の臓器だ。私の神経だ。私の全てだ」

彼の腰が再び激しく打ち付けられる。

最奥を小突かれるたびに、脳髄から火花が散る。

もう、どこまでが私の感覚で、どこからが彼の感覚なのか分からない。

彼の圧倒的な支配欲が、私の心を満たしていく。

「愛されたい」と願っていた孤独な少女は、今、「所有される」という究極の形でその願いを叶えられてしまった。

「あ、あ、イクッ……! また、イッちゃうぅ……!」

「いけ。何度でも。その度に私は、君の命の輝きを啜ろう」

波状攻撃のように押し寄せる快感。

終わりのない波。

息継ぎさえ許されない溺没。

私の目から涙が溢れ、枕を濡らす。

それは悲しみの涙ではなく、許容量を超えた感情が溢れ出した証拠だった。

視界が揺らぐ。

天井のシャンデリアが、星屑のように散らばって見える。

意識が飛びそうになるたびに、彼は私の唇を噛み、痛みで引き戻す。

「私を置いていくな。ここにいろ。私の中で、ずっと燃えていろ」

彼の楔(くさび)が、私の存在そのものを縫い止める。

とぷん、と。

私は深い、深い沼の底へと沈んでいった。

そこは、冷徹な公爵が支配する、熱くて甘い、地獄の底。

もう、二度と浮き上がることはできない。

彼の背中に爪を立て、私は哭いた。

獣のように。

彼のために感覚を捧げる、生きた供物として。

窓の外の吹雪は止まない。

だが、氷の城の中は、狂気じみた熱気と、甘い腐敗臭にも似た情事の匂いで満ちていた。

この夜が明けても、私の地獄は終わらない。

彼が私を手放すことは、死ぬまで――いや、死んで魂になっても、ないのだから。

「愛しているよ、私の感覚(エララ)」

薄れゆく意識の中で聞いたその言葉は、世界で最も甘く、重い呪いのようだった。