第一章 0時のボトルネック

排熱ファンの唸りが、深夜の静寂を切り裂く。

「……また、エラー」

私はデスクに突っ伏した。

締め切りは明朝。個人制作のアニメーションコンテスト。

たった一人で挑む無謀なプロジェクトは、クライマックスの生成で暗礁に乗り上げていた。

私の才能は「色彩」にあるが、動きの設計が致命的に苦手だ。

AIに指示を出しても、キャラクターの瞳から生気が失われていく。

「根詰めすぎだ、玲奈」

背後から、低く掠れた声が鼓膜を震わせた。

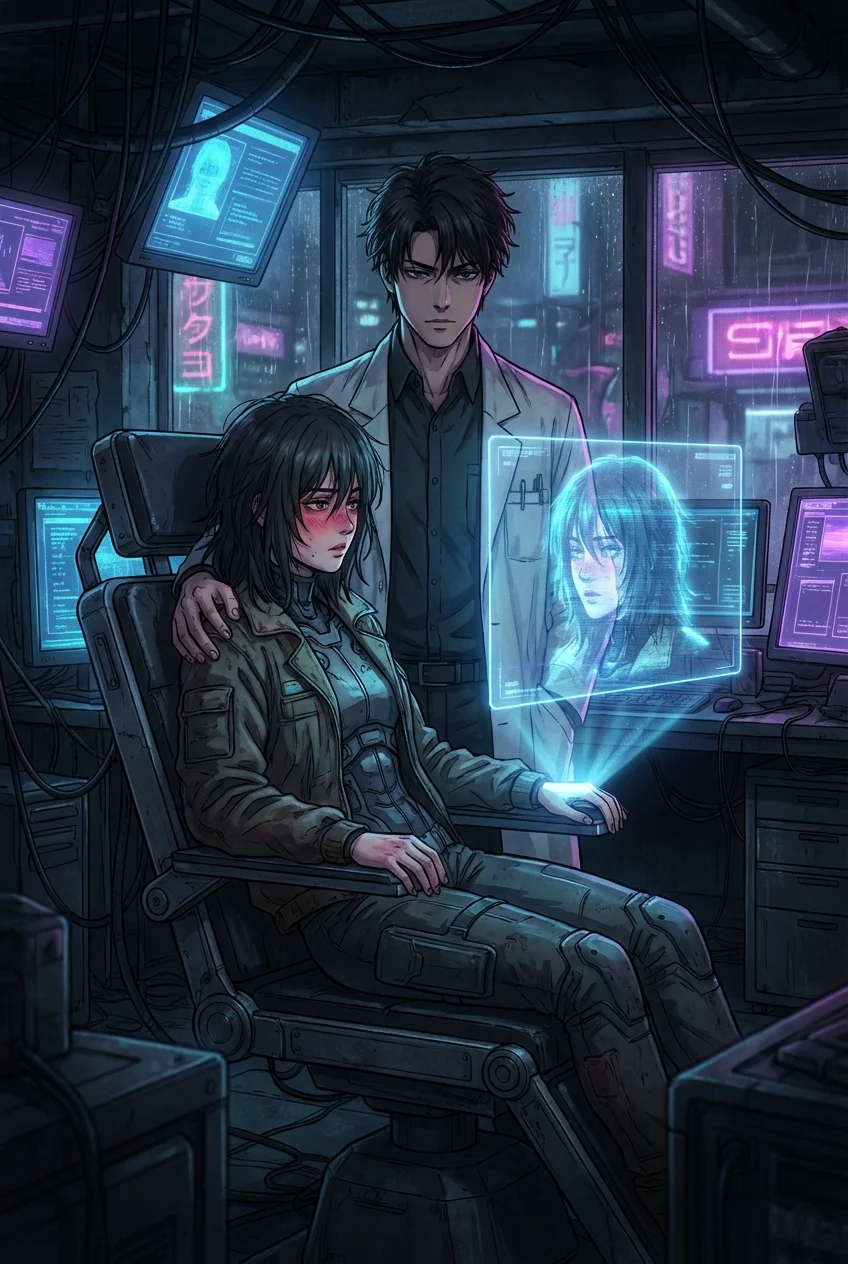

共同開発者であり、AIエンジニアの透(とおる)。

彼が持ち込んだコーヒーの香りが、淀んだ空気を書き換えていく。

「透……帰ってたんじゃないの」

「お前が泣きそうな顔でモニター睨んでるのに、帰れるかよ」

彼は私の椅子ごと引き寄せ、背後から覆いかぶさるようにキーボードへ手を伸ばした。

背中に感じる彼の体温。

シャツ越しに伝わる硬い胸板の感触に、思考が甘く痺れ始める。

第二章 コードと吐息の同期

「プロンプトの重み付けが甘い。もっと感情を乗せろ」

透の指が、私の手の上で踊る。

カチ、カチ、という乾いた音が、やけに官能的に響く。

画面上のキャラクターが、透の修正コードによって艶やかに動き出した。

まるで魔法だ。

けれど、今の私には、画面の中の奇跡よりも、耳元で繰り返される彼の呼吸音の方が重大だった。

「……玲奈、集中してるか?」

「し、してる……わよ」

嘘だ。

彼の顎が私の首筋をかすめるたび、電流が走る。

深夜のワンルームスタジオ。

二人きりの密室。

理性を繋ぎ止めていた細い糸が、ピクリと音を立てて張り詰める。

「嘘つき」

透がマウスから手を離し、私の腰を強引に掴んだ。

第三章 境界線の崩壊

椅子が回転させられ、私は彼と向き合う。

薄暗い部屋、モニターの青白い光だけが、彼の飢えた瞳を照らしていた。

「動画の書き出し(レンダリング)が終わるまで、あと二十分」

彼は私の唇を親指でなぞりながら、挑発するように囁く。

「それまで、俺の相手しろよ」

「……バカ」

拒絶の言葉とは裏腹に、私は彼の首に腕を絡ませていた。

唇が重なる。

優しい口づけは一瞬で終わり、互いの酸素を奪い合うような、深く貪欲なものへと変わる。

彼の熱い舌が、私の口内を支配し、甘く絡め取る。

頭の芯がとろけ、感覚のすべてが彼一色に染まっていく。

「んっ……ぁ……」

吐息が漏れるたび、彼の手が衣服の隙間から滑り込み、素肌を這い上がる。

熱い。

指先が触れる場所から、火がついたように熱が広がる。

第四章 オーバーフロー

「透、だめ……レンダリングが……」

「見なきゃいいだろ」

彼は強引に私を抱き上げ、作業用ソファへと押し倒す。

視界の隅で、プログレスバーが進んでいく。

90パーセント、95パーセント。

けれど、私の感覚中枢はもう限界だった。

執拗に繰り返される愛撫。

敏感な耳元に吹き込まれる熱い言葉。

「玲奈、もっと声聞かせろ。お前の全てを上書きさせて」

理性が決壊する。

彼に与えられる快楽の波に、私はただ翻弄され、溺れるしかない。

身体の奥深く、魂ごと溶かされるような感覚。

モニターの光が点滅し、完了を告げるポップアップが表示されたのと同時。

私たちの意識もまた、真っ白な光の中へと弾け飛んだ。

第五章 エンドロールの向こう側

荒い呼吸が整う頃、画面には完成したアニメーションがループしていた。

そこには、恋する少女の、あまりにも生々しく美しい表情が描かれていた。

「……すごい」

「ああ。最高傑作だな」

透は私の髪を優しく撫で、満足げに笑う。

乱れた服、紅潮した頬。

画面の中の少女は、今の私にそっくりだった。

「次の作品も、手伝ってくれる?」

私の問いに、彼は意地悪く目を細めた。

「報酬次第だな」

その言葉の意味を理解した私は、再び熱くなる頬を彼の胸に埋めた。