第一章 恨み晴らさでおくべきか

「ぬるい! ぬるすぎるわ!」

怒号が六畳一間のアパートに響き渡った。

もちろん、近隣住民には聞こえない。ここは現世と幽世(かくりよ)の狭間にある『怨念相談所』。そして怒鳴っているのは、戦国時代の甲冑を身にまとった髭面の男、源三(げんぞう)である。

「そんな『あっかんべー』のような顔で、現代人が恐怖するとでも思うてか!」

源三の前で、透けた体のギャルが頬を膨らませていた。彼女の名はミナ。

「だってぇ、ゲンさん。いまどき白装束で『うらめしや~』とか、マジうけるんですけど。TikTokでもバズんないよ?」

「てぃっく……とっく……? また南蛮渡来の妖術か」

源三はこめかみを揉んだ。

彼は死後四百年、現世に留まり続けるベテラン幽霊だ。かつては『首狩り源三』と恐れられた猛将だが、平和な現代では『どうすれば生きている人間を怖がらせることができるか』を教えるコンサルタント業を営んでいる。

最近の若い幽霊たちは根性がない。死んでまでスマホを探したり、自分の葬式の祭壇の花がダサいと文句を言ったり。

「いいかミナ。お主の依頼は『元カレの健二くんに、私の存在を刻み込みたい』。そうであったな?」

「うん。あいつさー、私が事故って死んでから一週間しか経ってないのに、もう仕事復帰してんの。マジ薄情じゃない? だからガツンとビビらせて、『私のこと忘れんなよ!』って伝えたいわけ」

ミナはぷかぷかと宙に浮きながら、長い付け爪をいじった。

「ならば、恐怖こそが最良の刻印ぞ。恐怖は愛よりも深く、骨の髄まで染み込む。今宵、その健二とやらの寝所へ夜襲をかける」

「りょ。じゃあ私、準備あるから。カラコン変えてくる」

「……幽霊が身だしなみを整えてどうする」

源三は深いため息をついた。

これだから平和ボケした現代っ子は。

しかし、依頼は絶対だ。このチャラついた娘に、武士の魂というものを教えてやらねばならん。

第二章 ハイテク要塞攻略戦

深夜二時。

都内某所のマンションの一室。

ターゲットである健二の部屋は、静まり返っていた。

モニターのブルーライトだけが、キーボードを叩く男の背中を青白く照らしている。

「よし、ミナ。まずは基本の『ラップ音』だ。部屋の隅で乾いた音を鳴らせ」

源三が天井付近から指令を出す。

「おっけー」

ミナが指を鳴らした。

パチン!

誰もいないはずのキッチンで、鋭い音が響く。

しかし、健二は振り返りもしない。

「……無視か」

「ゲンさん、あいつヘッドホンしてるよ。ノイキャン最強」

「なんと……! 外部の音を遮断する耳栓だと? 軟弱な!」

源三は歯噛みした。

現代のテクノロジーは、心霊現象にとって最大の天敵だ。LED照明は点滅しにくいし、自動掃除機は勝手に動くし、AIスピーカーは独り言を喋る。少々の怪奇現象など「故障かな?」で済まされてしまうのだ。

「ならばプランBだ。『金縛り』をかける。奴の意識に侵入し、体を動けなくしろ」

「えー、あれ疲れるんだよねー」

文句を言いながらも、ミナは健二の背中に覆いかかった。

数秒後。

「あー、だめだこれ」

ミナがすぐに戻ってきた。

「どうした? 貴様の念が弱いのか?」

「違うって。あいつ、肩凝り酷すぎて私の念が入る隙間ないの。岩だよ岩。整体行けって感じ」

「ええい、使えん!」

源三は焦った。

このままではプロの沽券に関わる。

ふと、部屋の隅にある円盤状の物体が目に入った。

充電ドックに鎮座する、ロボット掃除機だ。

「……ミナよ。あれを見ろ」

「ルンバ?」

「うむ。あれに憑依しろ」

「は? やだよ、埃っぽいし」

「問答無用! あれを暴走させ、奴の足元を攻撃するのだ! 深夜に勝手に動き出す機械……これぞ現代の怪談!」

源三の迫力に押され、ミナは渋々ロボット掃除機の中に吸い込まれていった。

第三章 暴走、そして

ウィィィィン……!

不気味な駆動音とともに、ロボット掃除機が起動した。

深夜の静寂を切り裂くモーター音。

さすがに健二も反応した。

ヘッドホンをずらし、怪訝な顔で振り返る。

「……え? タイマー設定してないよな?」

チャンスだ。

「行けミナ! 奴に突撃せよ!」

『了解っす!』

ミナが憑依した掃除機は、猛スピードで健二の椅子に向かって突進した。

ガツン!

「うわっ!」

健二が驚いて椅子ごと後ろに下がる。

「なんだこれ、壊れたか!?」

掃除機は止まらない。健二の足元を執拗に追い回し、回転しながら威嚇する。

「そうだ! もっと恐怖を与えろ! その円盤で脛(すね)を打ち砕く勢いで!」

源三は天井で拳を握りしめた。

これだ。この理不尽な暴力こそが、怨霊の真骨頂。

健二は部屋の隅に追い詰められた。

恐怖に引きつった顔で、暴れまわる掃除機を見下ろしている。

「くそっ、止まれよ!」

健二が何かを掴もうと手を伸ばした。

その時。

掃除機が、ふいに動きを止めた。

「む? どうしたミナ、まだ詰めが甘いぞ!」

源三が叱咤するが、掃除機は動かない。

いや、違う。

掃除機が止まった場所。

そこには、床に直置きされたフォトフレームがあった。

ガラスが割れそうな勢いでぶつかる直前、ミナは急ブレーキをかけたのだ。

「……ミナ?」

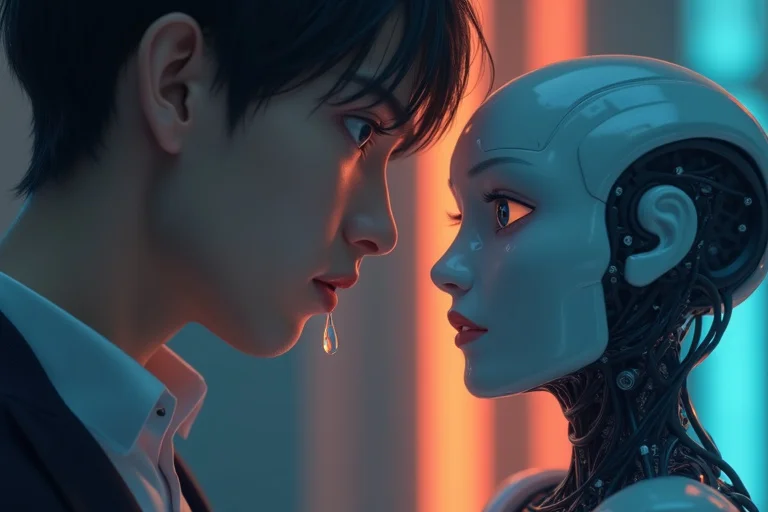

健二が呟いた。

彼は震える手で、そのフォトフレームを拾い上げた。

中には、ピースサインをするミナと、照れくさそうに笑う健二の写真。

掃除機は、まるでその写真を守るように、その場に鎮座している。

健二はその場に崩れ落ちた。

「……ごめん」

彼の口から漏れたのは、悲鳴ではなく、嗚咽だった。

「ごめんな、ミナ……。仕事、休めなくて……。お前のこと、考えたら……おかしくなりそうで……だから……」

健二は子供のように顔をくしゃくしゃにして泣き出した。

ヘッドホンも、仕事も、全部放り出して。

ただ写真を抱きしめて。

「忘れてなんか、ないよ……。忘れられるわけ、ないだろ……」

部屋には、男の泣き声だけが響いていた。

ミナが憑依した掃除機が、ウィ……と小さく音を立てた。

そして、ゆっくりと健二の膝に擦り寄った。

まるで、泣いている子供を慰める猫のように、コツン、コツンと優しくぶつかる。

「……なんだよ、お前」

健二は涙を拭いながら、掃除機の背中を撫でた。

「そこに、いるのか?」

返事の代わりに、掃除機のランプが柔らかく二回、点滅した。

第四章 成仏の作法

しばらくして、ミナが掃除機から抜け出してきた。

その顔は、もう「あっかんべー」もしていなければ、文句も言っていなかった。

「……ゲンさん」

「なんだ」

「私、バカだったわ。あいつ、全然薄情じゃなかった」

ミナの体は、先ほどよりも薄くなり、光の粒子が舞い始めていた。

未練が晴れ、成仏が始まったのだ。

「作戦は失敗だな。奴は恐怖するどころか、安心しておる」

源三は腕組みをして、鼻を鳴らした。

「うっさいなー。でも、ありがと。ゲンさんのおかげで、最後に……触れられた気がする」

ミナは泣き笑いのような表情で、健二の背中を見つめた。

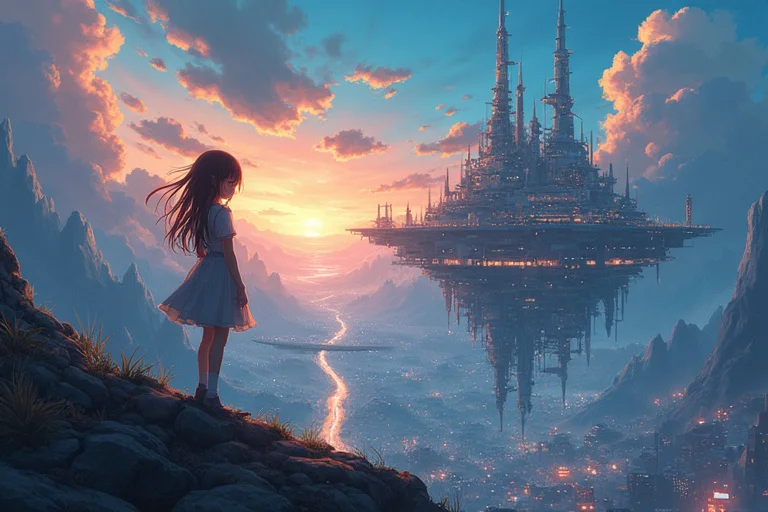

健二はもう泣いていない。どこか憑き物が落ちたような顔で、写真をデスクの一番目立つ場所に置き直していた。

「じゃあね、ゲンさん。長生き……じゃないわ、長死にしなよ」

「ふん。生意気な小娘だ」

ミナの姿が完全に消える。

部屋には、再び静寂が戻った。

源三は一人、天井裏に残された。

「……まったく」

源三は目頭を人差し指でぬぐった。

「これだから、現代の幽霊は……扱いづらい」

彼は知っていた。

恐怖を与えるはずが、逆に癒やしを与えてしまう。

それもまた、立派な『幽霊の仕事』であることを。

「さて、帰って酒でも飲むか」

武骨な戦国武将の霊は、ふわりと夜の闇に溶けていった。

その夜、健二の部屋のロボット掃除機は、設定もしていないのに部屋中をピカピカに磨き上げたという。

それはまるで、誰かが旅立つ前に、愛する人の居場所を整えていったかのように。

(了)