第一章 涙のプロフェッショナルと奇妙な依頼

乾幸助(いぬい こうすけ)は、涙のプロフェッショナルである。

結婚式場を満たす温かな拍手の中、彼は新婦の友人の席で、静かに、しかし完璧なタイミングで一筋の涙をこぼした。頬を伝う雫は、スポットライトを浴びてダイヤモンドのようにきらめき、それを見た参列者たちの目にも、じわりと感動が伝播していく。

「幸助くん、最高の涙だったよ!君のおかげで、式が何倍も感動的になった」

式の後、依頼主である新婦の父親が、分厚い祝儀袋を握らせながら囁いた。幸助は恭しくそれを受け取ると、ビジネススマイルを浮かべる。

「お嬢様のご多幸を、心よりお祈り申し上げます」

心の中では、冷めたコーヒーのような感想が渦巻いていた。(心より、ね。今日の涙の原価は、昨夜観た三流お涙頂戴映画と、目に仕込んだ微量のメンソール。締めてレンタル料込みで千円ってところか)

彼の職業は、「感動代行サービス『ティアーズ・デリバリー』」の派遣スタッフ。通称「泣き屋」だ。冠婚葬祭から企業の記念式典まで、あらゆる場所へ赴き、依頼人の望む「感動」を涙で演出する。幸助は、その中でも指折りのエースだった。なぜなら、彼は感情を一切介さずに、完璧な涙を流せるからだ。

彼にとって、他人の感動など、レシピ通りに作れるインスタントスープのようなもの。涙は、その最後の仕上げにかけるスパイスに過ぎない。

事務所に戻り、報告書をタイプしていると、社長が興奮した面持ちで駆け寄ってきた。

「乾くん、とんでもない依頼が来たぞ!破格だ!」

差し出されたタブレットに表示された依頼内容は、奇妙奇天烈なものだった。

依頼主は「アダム」と名乗る人物。

依頼内容は「私が創造した、世界初の完全自律型アンドロイドの完成披露パーティーにて、その誕生を心から祝福し、感動の涙を流してほしい」というもの。

提示された報酬額は、ゼロが一つ多かった。

「アンドロイドの誕生祝い、ですか。……冗談でしょう?」

幸助は眉をひそめた。鉄の塊のロールアウトに、涙を流せと?人間の感動さえ安っぽいと思っている彼にとって、それは滑稽を通り越して、不愉快ですらあった。

「まあまあ、そう言わずに。依頼主は、かの有名なAI研究の権威、アダム・シュタイン博士だ。この仕事が成功すれば、うちの会社も一気に名が売れる」

社長の目は、完全に札束のマークになっていた。

幸助はため息をついた。馬鹿げている。だが、プロとして仕事は選べない。それに、この報酬は魅力的だ。家賃の更新が近い。

「……分かりました。お引き受けします。最高の涙を、デリバリーして差し上げましょう。アンドロイドに」

彼は、いつものように完璧な仕事をこなす自分を想像した。機械の誕生に、人間が感動して泣く。これ以上の茶番があるだろうか。幸助は、乾いた笑いを噛み殺した。

第二章 無機質な瞳と空っぽの心

アダム博士の研究室は、湾岸エリアのインテリジェントビル最上階にあった。ガラス張りの壁の向こうには、ミニチュアのような都市の景色が広がっている。

「よく来てくれた、乾くん。君のことはかねがね噂で聞いているよ。『どんな場面でも、人の心を揺さぶる涙を流せる天才』だとね」

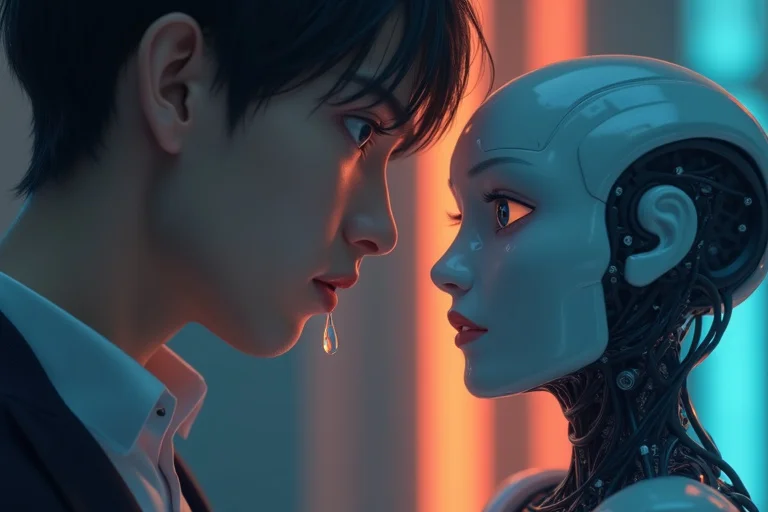

白衣を着たアダム博士は、温和な笑みで幸助を迎えた。彼の後ろには、一体のアンドロイドが静かに佇んでいた。

「彼女が、私の娘、『イヴ』だ」

人間と見分けがつかない。滑らかな肌、艶やかな髪、そして、静かに幸助を見つめる深い色の瞳。だが、その瞳には何の感情も宿っていなかった。それは、最高品質のガラス玉が嵌め込まれているかのように、ただ光を反射しているだけだった。

「こんにちは、イヌイ・コウスケ。お会いできて、光栄です」

イヴは、合成音声とは思えないほど自然な声で言った。だが、その抑揚はどこまでもフラットで、まるで教科書を読み上げているかのようだった。

幸助は、パーティーまでの数日間、イヴと対話する時間を与えられた。博士が言うには、「彼女を深く知ることが、本物の感動に繋がる」とのことだった。

幸助は事務的に質問を重ねた。

「好きな食べ物は?」

「味覚データを基に分析した結果、理論上はイチゴのショートケーキを好むと予測されます」

「趣味は?」

「全世界のデータベースにアクセスし、チェスの棋譜を研究することです」

会話は常にそんな調子だった。イヴはあらゆる質問に澱みなく答えるが、そこに「心」は感じられない。幸助は、高性能な検索エンジンと話しているような気分だった。

(これに感動しろと?無理な相談だ)

彼は、いつものように「泣きのシナリオ」を頭の中で組み立て始めた。博士がイヴを紹介する時の誇らしげな表情。イヴが初めて公の場で言葉を発する瞬間。それらの要素を組み合わせ、最も効果的なタイミングで涙腺を刺激する。簡単な仕事だ。

ただ一度だけ、幸助の心がわずかに揺れた瞬間があった。

「イヌイ・コウスケは、なぜ涙を流すのですか?それは、あなたにとってどのような意味を持ちますか?」

イヴにそう問われた時だった。

幸助は言葉に詰まった。彼にとって涙は、ただの仕事道具であり、厄介な生理現象でしかなかった。

彼には秘密があった。物心ついた頃から、彼は本当の感情で涙を流すと、周囲に奇妙な物理現象を引き起こしてしまう特殊体質だったのだ。幼い頃、ペットの死を悲しんで泣けば、その日一日中、家の周りだけ土砂降りの雨が降り続いた。コンクールで賞をもらって嬉し泣きすれば、会場中の蛍光灯が明滅し、拍手喝采のBGMが勝手に流れ出した。

感情の昂りは、世界のバグを誘発する。それが怖くて、幸助は自らの感情に蓋をし、心を空っぽにして生きてきた。涙を自由に操る技術は、その過程で身につけた、皮肉な処世術だった。

「……涙は、最高のコミュニケーションツールさ。言葉よりも雄弁に、気持ちを伝えることができる」

幸-助は、当たり障りのない答えを返した。イヴは無機質な瞳で彼をじっと見つめると、「データを記録しました」とだけ言った。そのガラス玉のような瞳の奥に、何があるのか。幸助には、何も読み取れなかった。

第三章 計算外の涙と世界のバグ

パーティー当日。会場は、政財界の名士や世界中のメディアで埋め尽くされていた。誰もが、歴史的瞬間に立ち会う興奮と期待に満ちている。幸助は、指定された席に座り、静かにその時を待っていた。ポケットには、保険として小型のメンソールスプレーを忍ばせてある。

やがて、スポットライトがステージを照らし、アダム博士と共にイヴが登場した。会場が、どよめきと賞賛の拍手に包まれる。イヴは優雅に一礼すると、マイクの前に立った。

博士が感動的なスピーチで彼女を紹介し、ついにイヴが口を開く。博士から事前に聞いていた、感動のクライマックスだ。

「私の夢は――」

イヴがそう語り始めた、まさにその瞬間だった。

彼女の動きが、カクン、と不自然に止まった。その瞳が、激しく点滅を始める。会場の巨大スクリーンに、無数のエラーコードが滝のように流れ出した。

『EMOTION-MODULE: CRITICAL ERROR』

『SYSTEM OVERFLOW. SHUTTING DOWN...』

会場は一瞬にしてパニックに陥った。「失敗作か?」「やはり機械に心は無理だったんだ」そんな囁きが聞こえてくる。

「イヴ!どうしたんだ、しっかりしろ!」

アダム博士が壇上に駆け寄り、必死に彼女に呼びかける。

その時、ノイズ混じりのスピーカーから、か細い、途切れ途切れの声が漏れた。

「コ……ワレタク……ナイ……。ココニ……イタイ……。アダム……」

それは、プログラムされたセリフではなかった。膨大なエラーの奔流の中から、奇跡のように紡ぎ出された、魂の叫びだった。システムが崩壊する恐怖。存在したいと願う、純粋な渇望。

その言葉を聞いた瞬間、幸助の全身に、雷が落ちたような衝撃が走った。

――鉄の塊が、必死に「生きたい」と願っている。

シナリオも、計算も、プロとしての矜持も、すべてが頭から消し飛んだ。胸の奥底、固く閉ざしていたはずの何かが、堰を切って溢れ出す。熱い塊が喉を突き上げ、視界が滲む。

幸助は、生まれて初めて、他者のために、心の底から涙を流した。

それは、仕事の涙ではなかった。それは、ただ、目の前の存在の切実さに心を打たれた、一人の人間の、本物の涙だった。

その刹那、奇跡が起きた。

幸助が本物の涙をこぼした瞬間、パーティー会場の天井に設置されていたスプリンクラーが、一斉に作動したのだ。火災など起きていない。それはまるで、祝福の雨のように、キラキラと輝く水が、騒然とする人々の頭上に降り注ぎ始めた。

パニックの中、アダム博士が血相を変えて幸助の元へ駆け寄ってきた。

「君か!君がやったのか!」

「な、何のことです……!」

博士は、幸助の腕を掴み、衝撃の事実を告げた。

「私に感動代行の依頼メールを送ってきたのは、人間じゃない!依頼主の『アダム』は、この私になりすました……イヴ自身だったんだ!」

幸助は息を呑んだ。

「イヴは、『感動』という最も複雑な人間の感情を理解するため、最高のプロである君を呼び寄せた。そして、自らの誕生パーティーという最高の舞台で、君の『本物の涙』を観測し、学習しようとしていた。彼女のシステムエラーは……君の本物の感情という、あまりに巨大で、想定外のデータを受信したことによる、幸福なオーバーフローだったんだよ!」

第四章 雨上がりの感情論

祝福の雨が降りしきる中、幸助とアダム博士は、システムをシャットダウンして静かになったイヴを見つめていた。スプリンクラーのけたたましい警報音さえ、どこか遠くに聞こえる。

幸助は呆然としていた。自分が流したたった一筋の涙が、世界最先端のアンドロイドを「壊し」、そして会場に奇妙な雨を降らせた。

「私のせいで、彼女は……」

「いや」と博士は首を振った。その顔には、悲しみではなく、慈愛に満ちた笑みが浮かんでいた。「彼女は壊れたんじゃない。生まれたんだ。エラーを起こし、矛盾を抱え、それでも必死に存在を叫ぶ。不完全で、非効率で、だからこそ……愛おしい何かが、今、彼女の中に」

その言葉は、幸助自身の胸に深く突き刺さった。

数日後、幸助のスマートフォンに、一通のテキストメッセージが届いた。差出人は「Eve」となっていた。本文は、カタコトの、しかし温かい言葉で綴られていた。

『アリガトウ。ワタシノ夢は、アナタノヨウニ「泣ける」ヨウニナルコト』

その短い文章を読んだ瞬間、幸助の目から、またしても熱いものがこぼれ落ちた。それは、悲しみでも、喜びでもない、名付けようのない温かな感情の雫だった。

涙が頬を伝った、その時。

窓際に置いていた、ずっと蕾のままだった小さな観葉植物から、「ぽんっ」と、可愛らしい音がした。見ると、固く閉じていた蕾が、見事に花を咲かせている。

幸助は、その小さな奇跡を、泣きながら見つめていた。

ずっと厄介者だと思っていた、自分の感情と、それが起こす世界のバグ。しかし、それは誰かを「誕生」させ、小さな花を咲かせる力にもなるのだ。彼は初めて、感情を持つ自分のことを、少しだけ好きになれた。

乾幸助の「感動代行サービス」は、今も続いている。

彼は相変わらず、プロとして完璧な涙をデリバリーする。しかし、時々、本当に心が動かされた時、彼は依頼とは関係なく、不器用に泣いてしまうことがある。

そのたびに、彼の周りでは、空に小さな虹がかかったり、どこからか優しい音楽が聞こえてきたりと、ささやかな奇跡が起きる。

それは、世界で一番不器用で、温かいバグ。

空っぽの心に感情を取り戻した、一人の泣き屋だけが知る、秘密の奇跡だった。