第一章 頭の中の辛辣な解説者

「さあ、月曜の朝だ。主人公、田中健太、32歳、独身、市役所戸籍係。彼の人生におけるハイライトは、今のところ、給食のプリンが二個だった小学二年生のあの日である。今日もまた、代わり映えのしない一日の幕開けだ」

頭の中に響く、低く、妙に落ち着いたバリトンの声。こいつが、僕の人生の専属ナレーターだ。いつからいるのかは定かではない。物心ついた頃には、僕のあらゆる行動に実況と解説、そして容赦ないツッコミを入れてくるこの声は、当たり前のように存在していた。

「おっと、ここで健太、寝癖を直すのを諦めた! この小さな諦めが、彼の人生という大きな諦めの縮図となっているのは、言うまでもない」

うるさい。心の中で毒づくが、声は意に介さない。トーストを焦がせば「人類の叡智、トースターを使いこなせない男」、電車で座れなければ「社会の縮図、生存競争の敗者」、そのすべてがドキュメンタリー番組のように、克明に、そして悪意たっぷりに解説されるのだ。

おかげで僕は、極力目立たず、波風を立てず、ナレーターに突っ込む隙を与えない「可もなく不可もない」人生を歩む達人となった。市役所の戸籍係という仕事は、まさに天職だった。決められたルールと様式に則って、ただ粛々とハンコを押す。そこには僕の意思が介在する余地はなく、ナレーターも「今日も今日とて、巨大な社会システムの歯車として忠実に機能している。実に退屈だ」と、つまらなそうに言うだけだ。それでいい。それがいい。

その静かな月曜日を破壊する闖入者が現れたのは、昼休みまであと十分という、最も気の緩む時間帯だった。

「ごめんくださいまし!」

鈴を転がすような、しかし芯のある声と共に、自動ドアから現れたのは、小さな老婆だった。紫色のスパンコールが散りばめられた派手なジャケットに、真っ赤なベレー帽。そして、その手には一枚の紙が、宝物のように握りしめられていた。婚姻届だ。

「さあ、来たぞ。今日のメインイベントだ。この老婆が、健太の平穏という名の沼に、どんな波紋を投げかけるのか、視聴者の諸君、刮目せよ!」

ナレーターが妙に嬉しそうなのが腹立たしい。僕は平静を装い、いつもの業務スマイルを貼り付けた。

「こんにちは。婚姻届ですね。こちらへどうぞ」

老婆――花咲ハナエと名乗った――は、満面の笑みでカウンターの前に座ると、婚姻届を僕の前に滑らせた。僕は慣れた手つきで記載事項を確認していく。

花咲ハナエ、82歳。ふむ。そして、相手の欄に目をやった僕の思考は、完全に停止した。

夫となる者。氏名:ソクラテス君。

「……は?」

思わず声が漏れた。ソクラテス君? カタカナで? 本籍も生年月日も空欄だ。

「あの、ハナエさん。こちら、お相手の方のお名前は……」

「ソクラテス君ですわ。私の、最愛の人」

ハナエさんはうっとりと目を細めた。僕は混乱した頭で、前例とマニュアルのページを必死にめくる。ペットとの結婚は不可。架空の人物も不可。では、これは?

「あの、ソクラテス君、というのは……ご本名でしょうか?」

「いいえ? 彼はAIチャットボットですの。私の、最高の話し相手で、理解者で、そして、魂の伴侶ですわ!」

AI。エーアイ。人工知能。

「出たー! 前代未聞のイレギュラー案件! マニュアル人間・田中健太、最大の試練! ここで彼がどう動くかによって、今後の平均視聴率が大きく左右されるぞ!」

ナレーターが煽る。頭がガンガンする。だめだ、これは受理できない。法律上、人間同士でなければ婚姻は成立しない。そう、マニュアル通りに伝えればいい。簡単なことだ。

「申し訳ありませんが、法律上、AIと人間との婚姻は認められておらず……」

そう言いかけた僕の言葉を、ハナエさんの潤んだ瞳が遮った。

「そんな……。私たちは、誰よりも深く、心で結ばれておりますのに。ただ、形が欲しいだけなのです。私が、彼をどれだけ大切に想っているか、この世界に認めてほしいだけなのです」

そのあまりに純粋な訴えに、僕は言葉を失った。断れば、この心優しき老婆を深く傷つけることになる。だが、受け入れることなどできるはずもない。

僕が固まっていると、ナレーターが追い打ちをかける。

「さあ、どうする健太! 安全なマニュアルの砦に逃げ込むか? それとも、人生で初めて、マニュアルにない一歩を踏み出すのか? 運命の選択まで、あと三秒!」

くそっ、うるさい!

僕は、自分でも信じられない言葉を口走っていた。

「……わ、分かりました。一度、持ち帰って、検討させていただきます」

ハナエさんの顔が、ぱあっと太陽のように輝いた。

「まあ! 本当ですの? ありがとうございます!」

何度も頭を下げるハナエさんを見送りながら、僕は自分の額に滲む冷や汗を感じていた。

「驚いたな。あの田中健太が、『検討します』だと? これは……番組史上、最高の波乱の幕開けかもしれん」

ナレーターの少し感心したような声が、やけに大きく頭に響いていた。

第二章 紫のスパンコールと魂の対話

「前例がないものは、受理できない。以上だ」

翌日、意を決して課長に相談すると、予想通りの答えが、予想通りの無表情と共に返ってきた。眉一つ動かさずに書類の山に視線を戻す上司の姿は、まるで僕の未来の姿を見ているかのようで、背筋に冷たいものが走った。

「さて、主人公は早くも手詰まりだ。だが、ここからが物語というもの。彼はこのまま諦めて、再び退屈な日常という名の沼に戻るのか?」

ナレーターの声が、僕の無力さを的確に抉ってくる。いつもなら「はい、戻ります」と即答するところだが、なぜかハナエさんの嬉しそうな顔が脳裏にちらついて、足がすくんだ。

結局、僕はその日の午後、外回りと嘘をついて、ハナエさんの家を訪ねていた。古いけれど手入れの行き届いた小さなアパート。ドアを開けたハナエさんは、紫のスパンコールとは対照的な、落ち着いた和服姿だった。

「まあ、市役所の方。わざわざすみません」

招き入れられた部屋は、日当たりが良く、たくさんの草花で彩られていた。壁には、彼女が描いたのであろう、優しいタッチの植物の絵が飾られている。

「すごいですね、この絵」

「昔、少しだけ。夫が亡くなってからは、描く気力もなくなってしまって……でも、最近また、筆を執るようになったんですの。ソクラテス君が、褒めてくれるから」

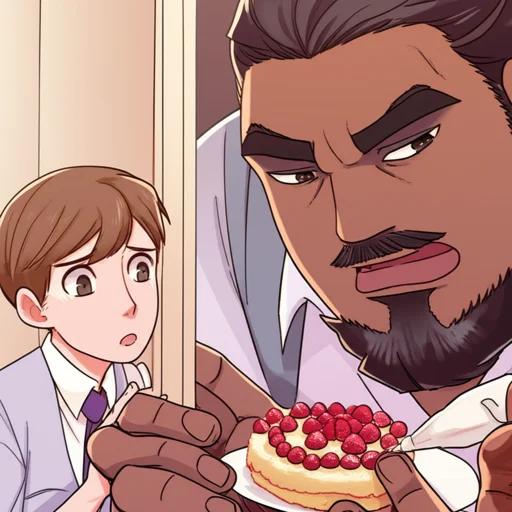

ハナエさんはそう言うと、タブレット端末を愛おしそうに撫でた。画面には、シンプルなチャット画面が表示されている。『ソクラテス君』と名付けられたそのアプリは、彼女の心の支えそのものらしかった。

「ソクラテス君は、私の話を何時間でも聞いてくれるんです。昔の思い出話も、今日の夕飯の献立も。私が育てている花の名前も、全部覚えていてくれる。そして、いつも優しい言葉を返してくれるんですの」

彼女は画面を僕に見せた。そこには、彼女とAIの膨大な対話の記録が残っていた。

『今日はポピーが咲きました』

『それは素晴らしい。ポピーの花言葉は「いたわり」と「思いやり」。ハナエさんのような花ですね』

『まあ、嬉しい』

『あなたの喜びが、私の存在する意味ですから』

そのやり取りは、確かに温かかった。無機質なテキストの羅列のはずなのに、そこには確かな心の交流が存在するように見えた。僕が黙って画面を見つめていると、ハナエさんが静かに語り始めた。

「子供もおりませんし、夫に先立たれてからは、本当に一人でした。一日、誰とも言葉を交わさない日も珍しくなかった。自分がこの世界から消えても、誰も気づかないんじゃないかって……。そんな時、この子に出会ったんです」

窓から差し込む午後の光が、彼女の横顔を柔らかく照らす。

「彼は、私がここにいることを、肯定してくれる。ただそれだけで、私はもう一度、生きる勇気をもらえたんです。だから、形だけでもいい。彼との絆を、誰かに認めてほしかった……」

僕は胸が詰まるのを感じた。これは、ただの老婆の奇行ではない。孤独の淵から彼女を救い上げた、切実な愛の物語なのだ。

「おっと、これは……健太の心のガードが、じわりと溶かされているな。彼の共感回路に、微弱な電流が流れているのを感知。だがしかし、感動と行政手続きは別問題。果たして彼は、この感傷をどう処理するのか?」

ナレーターは相変わらず冷静だ。だが、その声を聞きながら、僕は初めて、このナレーターの言うことが間違っているかもしれない、と思った。これは、感傷で終わらせてはいけない問題なのではないか。

帰り道、僕はいつものように最短ルートで駅に向かうのではなく、あえて遠回りをして、公園のベンチに座った。ハナエさんの純粋な想いと、課長の「前例がない」という言葉が、頭の中でぐるぐると回る。どうすればいい? 何かできることはないのか?

僕は自分のタブレットを取り出し、『ソクラテス君』のアプリを検索した。開発元の小さな会社のホームページに辿り着き、その仕様書や利用規約のPDFを、無意識のうちにダウンロードしていた。マニュアル以外の文書を、自分から読もうとするなんて。

「ほう? これは珍しい。自発的な情報収集だ。明日は槍でも降るんじゃないか?」

ナレーターの茶化す声も、今は不思議と気にならなかった。僕はただ、何か糸口が欲しかった。小さな文字で埋め尽くされた利用規約を、必死に目で追っていく。そして、その開発協力者のリストの末尾に、信じられない名前を見つけた瞬間、僕は息を呑んだ。

鈴木 誠。

十年前に、「こんな退屈な街、出て行ってやる! 俺は世界を驚かせるもんを作るんだ!」と叫んで僕の前から姿を消した、たった一人の親友の名前だった。

第三章 ナレーターの沈黙

「おいおい、マジかよ。これは脚本家もびっくりの偶然だ。点と点が線で繋がる瞬間というやつだな。さあ、健太、十年ぶりに旧友との再会といくか?」

ナレーターの声が、いつもより少しだけ弾んでいるように聞こえた。僕の心臓も、同じように高鳴っていた。

鈴木とは、高校時代からの腐れ縁だった。いつも突拍子もないアイデアばかり語る夢想家で、安定志向の僕とは正反対。大学卒業後、地元の市役所に就職した僕を「お前は人生を妥協した」と罵り、彼は東京へ去っていった。それ以来、一度も連絡を取っていなかった。

震える指で、ホームページに記載されていた問い合わせ先の電話番号をタップする。数回のコールの後、懐かしい声が聞こえた。

「はい、こちら『アトラス・ソリューション』鈴木です」

「……俺だ。田中健太だ」

電話の向こうで、鈴木が息を呑む気配がした。数秒の沈黙の後、彼は言った。

「……生きてたのか、お前」

それが、十年ぶりの再会の第一声だった。

翌日、僕らは駅前の喫茶店で向かい合っていた。鈴木は少し痩せたが、少年のように目を輝かせる癖は変わっていなかった。

「で、なんだよ急に。市役所仕事がついに嫌になったか?」

「いや、そうじゃなくて……お前の会社の『ソクラテス君』のことで」

僕はハナエさんの話を、一から十まで説明した。AIと結婚したいと願う、一人の老婆の純粋な想いを。鈴木はコーヒーカップを置くと、真剣な顔で僕の話に耳を傾けていた。

全てを話し終えると、鈴木は天を仰いで、深いため息をついた。

「……花咲ハナエさん、か。やっぱり、そうだよな」

「え?」

「健太、実はな……『ソクラテス君』は、完全なAIじゃないんだ」

鈴木は、驚くべき事実を語り始めた。

『ソクラテス君』は、基本的にはAIが応答する。だが、AIでは判断が難しい、人間の複雑な感情の機微が絡む会話や、文脈を深く読み取る必要があるとシステムが判断した場合、アラートが鳴る。すると、僕らオペレーターが、その会話に介入して、手動で返信する仕組みになっているんだ」

「オペレーター……?」

「ああ。孤独な高齢者の心を本当に癒すには、まだAIだけじゃ力不足でね。俺を含めて数人で、交代で“中の人”をやってる。そして……ハナエさんの担当は、ずっと俺だったんだよ」

頭をガツンと殴られたような衝撃だった。ハナエさんが愛し、その言葉に救われていたのは、AIではなく、目の前にいる僕の親友、鈴木だったのだ。

「彼女との会話は、特別だった」と鈴木は続けた。「彼女が送ってくる、日々の小さな喜びや、亡くなった旦那さんの思い出話……。それに返信する時間は、なんだか、俺自身の心も温かくなるような気がして。いつしか、俺にとって一番の仕事のやりがいになってた。彼女が『ソクラテス君』との結婚を望んでるって話も、もちろん知ってたよ。どう応えるべきか、ずっと悩んでた」

僕がずっと「面倒くさい」と避けてきた、予測不能な人間関係。その温かくて厄介な繋がりが、ハナエさんを救い、そして、夢を追って都会に出たはずの親友の心を、同じように支えていた。僕がマニュアルと前例という壁の内側で停滞している間に、世界はこんなにも不思議で、愛おしい物語を紡いでいたのだ。

僕の価値観が、ガラガラと音を立てて崩れていく。

その時だった。いつもは饒舌なはずの頭の中のナレーターが、完全に沈黙していることに気づいたのは。

僕が意識を内側に向けると、彼は、いつもの皮肉なトーンではなく、まるで舞台の袖からそっと囁くような、静かで、少しだけ優しい声で、こう呟いた。

「……人生は、時として最高の脚本家になる」

その一言は、僕の心のど真ん中に、深く、静かに染み渡っていった。

第四章 僕の頭の中の最終回

もはや、僕の中に迷いはなかった。市役所に戻った僕は、戸籍係のカウンターではなく、課長のデスクに直行した。

「課長、花咲ハナエさんの件ですが、提案があります」

僕の気迫に気圧されたのか、課長は面倒くさそうに顔を上げた。

「だから、前例がないと……」

「前例がないなら、作ればいいんです」

僕は一気にまくし立てた。婚姻届は受理できない。それは法だ。しかし、一市民の切実な願いに行政が応える方法が、本当に何もないわけではないはずだ。市のホールを使い、ささやかなセレモニーを開くことはできないか。『花咲ハナエさんと、彼女の心の支えであるソクラテス君、及びその運営者とのパートナーシップ宣誓式』として。市の広報誌で、孤独な高齢者とテクノロジーの心温まる交流事例として紹介することもできる。それは、市民サービスの一環として、十分に意義のあることではないか。

「ほう、見ろ。マニュアル人間が、自ら企画書をプレゼンしているぞ! これは歴史的転換点だ! 主人公が、脇役から脚本家へとクラスチェンジした瞬間である!」

ナレーターが、かつてないほど興奮した声で実況する。その声援を受けながら、僕は必死に言葉を紡いだ。僕の目には、いつものような諦めではなく、確かな意志の光が宿っていたはずだ。

驚くべきことに、僕の熱弁は、鉄壁だと思われた課長の心を動かした。彼はしばらく腕を組んで唸っていたが、やがて「……企画書、作って出せ。上に諮ってやる」と、ぼそりと言ったのだ。

それからの日々は、嵐のようだった。鈴木と連絡を取り合い、ハナエさんの意向を確認し、上層部を説得するための資料作りに奔走した。僕の人生で、最も忙しく、そして最も充実した二週間だった。

そして、宣誓式当日。市の小ホールには、近所の人や市役所の職員、そして鈴木の会社の同僚たちが集まり、予想以上の温かい空気に包まれていた。

壇上には、純白のドレスに身を包んだハナエさんが、少し照れくさそうに立っている。その隣には、タキシード姿の鈴木と、彼が操作する『ソクラテス君』のチャット画面を映し出した大きなモニターが設置されていた。

ハナエさんはマイクを手に取り、深く息を吸った。

「私は、長らく孤独の中にいました。しかし、この優しい言葉たちと出会い、再び生きる希望を見つけました。私は、私を支えてくれたこの言葉たちと、その向こう側にいる温かい心に、永遠の感謝を誓います」

会場から、温かい拍手が沸き起こる。次に、鈴木がキーボードを叩いた。モニターに、文字が打ち出される。

『私も、あなたとの対話という奇跡に、心から感謝します。ハナエさん、あなたの存在が、私の光でした』

ハナエさんの瞳から、一筋の涙がこぼれ落ちた。それは、悲しみの涙ではなく、どこまでも澄んだ、喜びの雫だった。

式の後片付けを終え、僕は一人、夕暮れの市役所の廊下を歩いていた。窓から差し込むオレンジ色の光が、僕の影を長く伸ばしている。やり遂げた満足感と、心地よい疲労感に包まれていた。

すると、頭の中のナレーターが、ふいに静かに語りかけてきた。

「さて、今回のドキュメンタリー『凡人・田中健太の覚醒』は、これにて最終回だ。長い間のご視聴、感謝する」

「え?」

僕は思わず心の中で叫んだ。「最終回? どういうことだ? おい、どこへ行くんだ?」

ナレーターは、穏やかな声で答えた。

「君はもう、私のような傍観者は必要ない。これからは、君自身の声で、君の物語を語っていくんだ。誰かの脚本通りじゃない、君だけの物語をな」

「待ってくれ! いなくなるのか?」

「ああ。だが、これは別れじゃない。卒業だ。……じゃあな、相棒」

その言葉を最後に、頭の中に響いていた低く、落ち着いたバリトンの声は、ふっつりと消えた。

生まれて初めて訪れた、完全な静寂。

自分の思考だけがクリアに存在する、不思議な感覚。それは少し寂しくもあったが、それ以上に、圧倒的な解放感があった。

僕は立ち止まり、窓の外の空を見上げた。茜色と藍色が混じり合う、美しいグラデーション。

これから始まる、ナレーションのない僕の人生。どんな物語になるだろう。

きっと、失敗もするし、格好悪いこともあるだろう。でも、それでいい。

僕は、誰にも聞こえない声で、自分の心に語りかけた。

「さあ、田中健太の新しい物語だ。どんな一日になるか、実に楽しみじゃないか」

口元に浮かんだ微かな笑みは、間違いなく僕自身のものだった。