第一章 真顔の男と世界の異変

日辻徹、32歳。彼の顔には常に、微動だにしない「真顔」という名の固定概念が貼り付いていた。喜びも、怒りも、悲しみも、およそあらゆる感情の起伏を、彼の顔は頑として表に出そうとしなかった。営業職という、人とのコミュニケーションが命の職種にありながら、彼の「真顔」はむしろ武器となっていた。商談相手は、徹の揺るぎない表情の前に、なぜか心を開いてしまうのだ。しかし、プライベートでは違った。職場の飲み会では「徹さん、笑いの刺身みたいですね。一切れも減ってない」と揶揄される始末だった。

その日も、徹はいつものように真顔で通勤電車に揺られていた。吊り革広告の「笑顔でハッピー!」というコピーが、まるで彼を嘲笑うかのように目に入ってくる。

「馬鹿馬鹿しい」

心の中で呟く。笑顔がどうして世界をハッピーにするというのか。そんなことを考えていると、突然、電車が大きく揺れた。乗客たちが「きゃっ」「うわっ」と声を上げる中、徹は微動だにしない。いや、揺れが収まった後も、彼だけは動けずにいた。彼を囲む乗客たちが、まるでスローモーションのように宙に浮き上がり、そのまま数メートル上空で静止していたのだ。駅に到着し、ドアが開く。ホームでは、コーヒーカップが突然ワープして、隣のサラリーマンの頭に激突する。老婦人が座っていたベンチが、突然逆さまに回転し始める。

「これは、一体……」

徹が呆然と見上げると、青空に巨大なデジタルメーターが突如として出現していた。それは、透明なディスプレイのようで、上部には「笑い総量」とだけ書かれている。メーターの針は、鮮やかな緑色から、危険を知らせる赤色のゾーンを振り切る寸前でプルプルと震えていた。その瞬間、街中のスピーカーから、妙にのんびりとしたアナウンスが響き渡る。

「えー、現在の笑い残量、危険域に入りました。市民の皆様、ご安心ください。ただちに『笑い総量維持管理庁』が対策に当たります。しかし、念のため、本日は出来る限り笑うことをお勧めします。冗談でも結構です。例えば、パンダとパンが同時に宙に浮いたら、それはパンダとパンのパラドックス……あっ、これは冗談になってないですね。失礼しました」

アナウンスは途中でフェードアウトし、街は再び、奇妙な現象と、困惑する人々のざわめきに包まれた。

その日、徹の元に、やたらと笑顔が眩しい女性が現れた。

「日辻徹さんですね!初めまして、私、華崎キラリと申します!『笑い総量維持管理庁』から来ました!徹さんを、我が庁のエージェントとしてスカウトしたくって!」

キラリは20代後半だろうか、真っ赤なスーツに身を包み、常に歯を見せて笑っている。その笑顔は、徹の真顔とは対照的で、むしろ奇妙に映った。

「私が、エージェント?何を言っているのか分かりません」

徹は、眉一つ動かさずに答えた。

「わかってます!徹さん、きっとそう言うって!でも大丈夫!徹さんには、世界を救う特別な才能があるんです!」

キラリは、目をキラキラさせて続けた。

「徹さんのその『真顔』、あれこそが、究極の笑顔センサーなんです!私たちが失いかけた『本質の笑い』を見つけ出す、唯一無二の能力なんですよ!」

徹は、自分の真顔が「笑顔センサー」だと言われ、生まれて初めて「なんだそれ」という、心の底から湧き上がる疑問符を覚えた。しかし、それは決して、顔には出なかった。

第二章 真顔の解析、笑顔の模索

キラリに半ば強引に連れてこられたのは、都心にひっそりと建つ、見た目はごく普通の雑居ビルだった。しかし、最上階の扉の向こうには、SF映画に出てくるようなハイテクな施設が広がっていた。壁には巨大なモニターが並び、その中央には例の「笑い総量メーター」が光っている。そして、様々な機材に囲まれた白衣の男が、奇妙な動きで徹たちを迎えた。

「ほう、君が噂の真顔のエージェント君かね。いやはや、実に興味深い。君の顔からは、一切の笑いの波動が読み取れない。これほどまでにフラットな表情は、観測史上初めてだ」

所長と名乗る男は、白衣に似合わない派手な蝶ネタイを締め、どこかコミカルな動きで徹の周りを回りながら観察していた。

「所長!ご存じでしょう、徹さんの能力を!」

キラリが声を弾ませる。

「ああ、もちろん。彼の真顔は、世に蔓延る『偽りの笑い』や『表面的な笑い』に惑わされることなく、人々の心の奥底に眠る『本質の笑い』、すなわち世界を駆動させる純粋なエネルギーを感知する、究極のフィルターなのだよ!」

所長は眼鏡をくいっと上げ、大袈裟なジェスチャーで説明した。

「この世界はな、日辻君。人類が発する『笑い』の総量によって、その物理法則が維持されているのだ。だが近年、SNSの普及や、世知辛いニュースの増加で、心からの笑いが激減している。見せかけの笑いや、皮肉な笑いばかりが増え、結果としてメーターは危険域に達したというわけだ」

徹は、未だに信じられない気持ちでいた。自分の真顔が、世界を救う能力?滑稽だ。しかし、街で見たあの奇妙な光景は、紛れもない現実だった。

「では、私は何をすれば?」

「簡単だ!君のその真顔で、人々の中に潜む『本質の笑い』を見つけ出し、それを我々の解析装置に送るのだ!」

所長は、徹の胸に小さなバッジのようなものを装着した。

「これは、君の脳波と連動する『笑い抽出装置』だ。君が『本質の笑い』を感知すると、自動的に発動し、データを送信してくれる。キラリ君は、君のサポート役だ。彼女の笑顔は、人々に安心して心を開かせる力がある。いわば、君の真顔とキラリ君の笑顔のコンビネーションで、世界の笑いを再構築するのだ!」

徹とキラリは、早速街へと繰り出した。彼らの任務は、街中の人々から「本質の笑い」を抽出すること。

「あの人、今、面白そうに笑ってますよ!」

キラリが指差す先には、スマートフォンを見ながらクスクス笑うOLがいた。徹はOLに近づき、その真顔で凝視する。OLは、徹の真顔に戸惑いつつも、スマホの画面を見せてきた。それは、猫がピアノを弾く動画だった。

徹は、胸のバッジが光らないことを確認した。

「……これは、本質の笑いではありません」

「ええ!?猫のピアノ、面白いじゃないですか!」

キラリが驚きの声を上げる。

「彼女の笑いは、瞬間的な『可愛い』という感情から来るもので、世界の物理法則を維持する『本質的な笑い』ではありません。表面的な『娯楽の笑い』です」

徹は淡々と説明する。キラリは納得いかない表情だったが、徹の言う通り、胸のバッジは光らなかった。

その後も、二人は様々な人の笑いを観察した。漫才を見て爆笑する男性、子供と戯れて朗らかに笑う母親、友人とのおしゃべりに花を咲かせている学生たち。徹は全ての人々の笑いを真顔で観察し、「本質の笑いではない」と断じていった。

「徹さん……私、もう何が本質の笑いなのか、全然わかりませんよ」

夕方になり、キラリはすっかり意気消沈していた。

「私も、わかりません」

徹は正直に答えた。彼の顔は、未だ真顔のままだった。世界の笑いメーターは、ますます赤ゾーンを深く沈んでいく。街の至るところで、奇妙な現象が頻発し始めていた。通行人の靴のサイズが突然変わったり、交差点の信号機が同時に青になったり、空からタピオカが降ってきたり。世界は、笑いを失い、不条理な混沌へと向かっていた。

第三章 混沌と覚醒、そして不条理の笑い

世界の異変は、日を追うごとに深刻さを増していった。笑い総量メーターは、ついに底をつき、街はまるで巨大なアミューズメントパークと化したかのように、不条理な現象の連続に見舞われた。信号機は赤と青が交互に高速点滅し、人々は奇妙なステップで横断歩道を渡る。鳩は逆さまに空を飛び、ビルの屋上からは巨大なパンダのぬいぐるみが次々と降ってきて、通行人の頭にソフトランディングする。

「もう、笑ってなんかいられませんよ……」

キラリは、いつもの笑顔を完全に失い、顔面蒼白で所長室のモニターを見上げていた。メーターの針は、完全に「0」を指している。

「いかん!このままでは、世界の物理法則が完全に崩壊してしまう!あらゆるものが、形を成し得なくなるぞ!」

所長は焦りの表情を浮かべ、眼鏡をずり上げながら、徹に訴えた。

「日辻君!君の真顔は、まだ『本質の笑い』を見つけられないのか!」

徹は、自分の不甲斐なさに、初めて歯がゆい思いを抱いた。彼はずっと、真顔でいること、感情を表に出さないことが自分の強みだと信じて生きてきた。しかし、その「強み」が、今、世界を救うどころか、その無力さを露呈している。

彼は、窓の外に広がる、パンダが降ってくる混沌とした街を見つめていた。人々は恐怖と絶望に染まり、誰一人として笑っていない。

「私は……笑いとは何か、本当に理解していないのかもしれません」

徹は、震える声で呟いた。その時、彼の胸のバッジが、初めて微かに光った。

「ん?日辻君!今、バッジが反応したぞ!」

所長が興奮した声を上げる。徹が顔を向けると、モニターに微弱な笑いの波動が検出されたことを示すグラフが表示されていた。

「反応したのは……あそこの公園です」

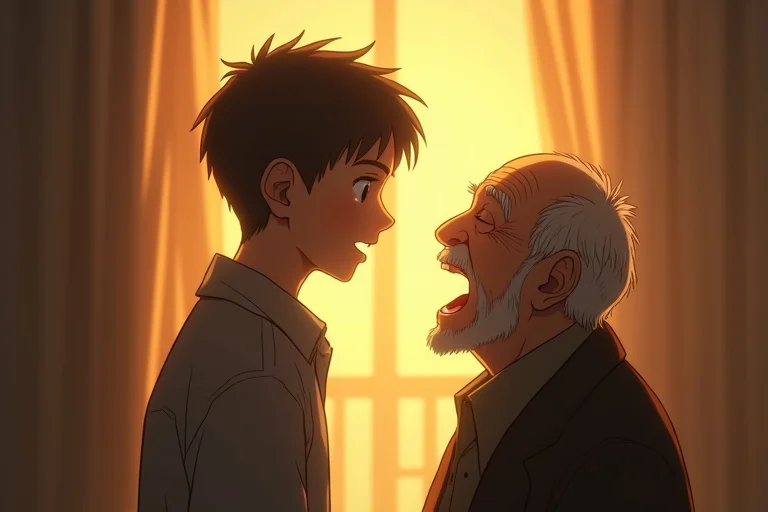

キラリが指差す先には、公園のベンチに座り、ただひたすらに空を見上げている一人の老人の姿があった。老人は、降り注ぐパンダにも、逆さまに飛ぶ鳩にも、何の反応も示さず、ただ静かに座っている。その表情は、徹の真顔にすら匹敵するほど、深く、感情の読めないものだった。

徹とキラリは公園へと急いだ。老人の近くまで行くと、胸のバッジが強く光り始めた。

「間違いありません、この老人から『本質の笑い』の反応が出ています!」

キラリが声を弾ませる。

徹は老人の前に立つ。

「あの、おじいさん。あなた、今、何を考えていますか?」

徹の問いに、老人はゆっくりと顔を上げた。その目は、諦めと、深い絶望の色を帯びていた。

「わしはな……ずっと追い求めてきたのだよ。この人生で、たった一つだけ。究極のギャグ、誰もが腹を抱えて笑い転げるような、世界を震わすような、完璧なギャグをな」

老人は、掠れた声で語り始めた。

「若い頃から、わしはギャグのために生きてきた。あらゆる駄洒落を試し、コントを作り、時には命を懸けて体を張った。だが、誰も理解してくれなかった……『おじいさん、それはちょっと……』とか、『え、何がおかしいの?』とかな……」

老人の目から、一筋の涙が流れ落ちた。

「わしは、笑われるために生きてきた。だが、本当にわしのギャグで笑ってくれた者は、一人もいなかった。そして、わしのギャグを理解してくれる者は、この世界にはどこにもいなかったのじゃ……」

老人の言葉は、徹の胸に突き刺さった。彼は、まるで自分の人生を語られているかのような錯覚に陥った。感情を理解されず、ただ真顔で生きてきた自分。老人もまた、笑いを理解されず、孤独に生きてきたのだ。

「究極のギャグ……」

徹は呟いた。その時、彼の脳裏に、これまでの任務で集めた「笑いの解析データ」がフラッシュバックした。漫才の笑い、親子の笑い、猫の動画の笑い……それらは全て、老人の言う「究極のギャグ」とは程遠い、表面的なものばかりだった。だが、彼の真顔が感知したのは、それらの笑いの奥底に潜む「本質」。人々が何によって本当に心が動かされているのか、その核の部分だった。それは、愉快さだけでなく、驚き、共感、あるいは不条理への諦め、そして、人生の苦難を乗り越えた達成感からくる、様々な形の「笑い」だった。そして、この老人の中に流れているのは、深い悲しみと、それでも笑いを求め続けた、諦めきれない「希望」が入り混じった、複雑な「本質の笑い」だった。徹の胸のバッジが、これまでで最も強く点滅し始めた。老人の「本質の笑い」は、彼の真顔を通して、初めてその真価を発揮しようとしていた。

第四章 真顔の告白と、世界を救うダジャレ

徹は、老人の言葉に深く心を揺さぶられていた。彼自身、人生で誰かを心から笑わせた経験など皆無だった。むしろ、彼の真顔は、常に周囲に困惑と沈黙をもたらしてきた。老人が抱える孤独と、笑いを追求する苦悩が、真顔の奥底に封じ込めていた徹の感情に、初めて触れたのだ。

「おじいさん……」

徹は、静かに語り始めた。

「私は、日辻徹といいます。私も、人から笑われたことはありません。むしろ、いつも『何を考えているか分からない』と言われてきました。笑いとは何か、私もずっと分かりませんでした。でも、私は今日、あなたに会って、少しだけ理解できたような気がします」

徹の真顔は、感情の起伏こそないものの、その言葉には、これまでになかった微かな震えが宿っていた。

「私がこれまでに見てきた笑いは、所長が言うように、表面的なものばかりでした。猫の動画を見て笑う人、漫才を見て笑う人。それらは確かに笑いです。しかし、あなたの言う『究極のギャグ』とは、もっと深いもの、人の心の奥底に触れるような、本質的なものなのだと、今、感じています」

老人は、徹の真摯な言葉に、初めて顔を少しだけ上げた。

「私の真顔は、笑いを生み出すことはできません。ですが、あなたの心にある、その『究極のギャグ』を、もしかしたら、理解できるかもしれません」

徹は、自分の胸のバッジが、老人の近くで激しく点滅しているのを感じていた。彼の真顔は、単なる無表情ではなく、人々の心の奥底に潜む、最も純粋な感情の源泉、つまり「本質の笑い」の種類を正確に見抜くフィルターだったのだ。老人の笑いは、悲しみと諦め、そして「理解されたい」という切なる願いからくる、不条理への「達観の笑い」だった。

徹は、深く息を吸い込んだ。そして、自分の真顔のフィルターを通して、老人の心の中に渦巻く感情を、言葉として紡ぎ出した。

「おじいさん、あなたは、ずっと『パンダ』が宙を舞うような、誰も見たことのない『奇跡のギャグ』を探していましたね。でも、結局、その『パンダ』は、誰にも届かず、空を漂う『パン』になってしまった……」

徹が放った言葉に、老人の目が大きく見開かれた。

「……それは、わしが若い頃、酔っ払って考えた、最悪に滑ったダジャレじゃないか。『空に舞うはパンダか?いや、パンだ!』ってやつを、披露した瞬間、会場が凍り付いたんだよ……!」

老人の口元が、わずかに震え始めた。

「ええ。あなたが本当に求めていたのは、誰もが笑う『完璧なギャグ』ではなく、たった一人でいい、その『パン』と『パンダ』の悲哀を理解し、共に笑ってくれる存在だったのではないでしょうか。そして、今、この世界で、まさに『パンダ』が空から降ってきて、あなたのギャグが現実になっている。これほどまでに、世界があなたのギャグを理解しようとしている瞬間は、他にないでしょう」

徹は、自分の言葉が老人の心に深く響いているのを確信した。そして、彼の顔に、人生で初めて、微かな、しかし確かに「共感」と「理解」の感情が宿った。

その瞬間、徹の口から、誰も予想しなかった言葉が飛び出した。

「おじいさん、今、私の目の前で、パンダのぬいぐるみが、頭上を掠めて落ちていきました。本当に、空を舞うパンダ、そしてパン。これは、まさしく、パンダパンデミック……」

徹が言い終わるか否か、老人の顔に刻まれた深い皺が、大きく揺れ動いた。そして、乾いた喉から、絞り出すような笑い声が漏れた。それは、最初はか細いものだったが、やがて、堰を切ったように腹の底から湧き上がる、抑えきれない爆笑へと変わっていった。

「はっはっはっは!パンダパンデミック!くっくっく!ああ、そうじゃった、そうじゃった!パンダパンデミック!わしのギャグを、こんな形で昇華させるとは!不覚!不覚じゃぁ!ハハハハハ!」

老人は、涙を流しながら、子供のように腹を抱えて笑い転げた。その笑いは、単なる愉快さではなく、長年の孤独と、理解されなかった苦悩、そして、今、初めて自分の存在が肯定されたことへの、深い安堵と喜びが入り混じった「本質の笑い」だった。

老人の爆笑が響き渡る。その瞬間、空に浮かぶ「笑い総量メーター」の針が、一気にレッドゾーンを抜け出し、鮮やかな緑色へと急上昇した。街中で起こっていた奇妙な現象も、一斉に収束していく。逆さまの鳩は正しく飛び始め、パンダは空から降るのをやめた。人々の顔に、混乱と困惑の中に、微かな安堵の表情が戻ってきた。徹の胸のバッジは、まばゆい光を放ち、膨大な「本質の笑い」のデータを「笑い総量維持管理庁」へと送信し続けていた。

第五章 微笑みのエージェント、世界の余韻

世界は危機を脱した。「笑い総量維持管理庁」は、徹とキラリ、そしてあの老人の活躍を、秘密裏に称賛した。徹は「真顔のエージェント」として、庁内ではちょっとした伝説になった。しかし、徹自身は、以前の彼ではなかった。

あの出来事以来、徹の顔には、微かな変化が訪れていた。以前のような、一切の感情を排した無表情ではなく、彼の顔には、時折、柔らかな光が宿るようになったのだ。それは、満面の笑みではない。しかし、人の話を聞くとき、困っている人を見かけたとき、そしてキラリが冗談を言ったとき、彼の口元には、ごくわずかに、しかし確かに、温かい曲線が浮かぶようになった。それは、相手の心に寄り添い、その「本質の笑い」を理解しようと努める、深みのある「微笑み」だった。

「徹さん、今日のミッション、子供たちを笑わせるって、ハードル高すぎません?」

キラリは、いつものように、弾けるような笑顔で隣を歩く徹に話しかけた。二人は、小学校の校庭で、子供たちが跳ね回る姿を見つめていた。

「彼らの笑いは、純粋で無垢なものです。簡単に見えるが、実は最も難しい『本質の笑い』かもしれません」

徹は、子供たちの元気な笑い声に耳を傾けながら、静かに答えた。彼の胸のバッジは、子供たちの笑いに反応し、かすかに点滅している。それは、彼らの未来を明るく照らす、希望の光のようだった。

徹は、完璧なギャグを言えるようになったわけではない。彼はいまだに、ダジャレ一つ言うにも、少し間が空いてしまう。しかし、彼は知っている。完璧な笑いなど、この世には存在しない。ただ、それぞれの人が持つ、それぞれの人生に根差した「本質的な笑い」があるだけだ。そして、その笑いは、時には悲しみや、不条理な出来事の中から生まれることもあるのだと。

「ねぇ、徹さん。そういえば、パンダが降ってきた日、所長が言ってた冗談、覚えてます?」

キラリがふいに尋ねた。

「……パンダとパンのパラドックス、でしたか」

徹は少し考えて、答えた。

「そうそう!結局何のことやら、でしたけどね!あはは!」

キラリが笑う。徹は、ゆっくりと空を見上げた。青空に浮かぶ「笑い総量メーター」は、安定した緑色のゾーンを指している。もう、パンダが降ってくる心配はない。

「あの冗談も、今なら少しだけ、わかるような気がします」

徹は、そう呟いた。

「え?何がわかるんですか?」

キラリが不思議そうに首を傾げる。

徹は、キラリの顔を見て、ふと口角を上げた。それは、微かな、しかし優しい、彼の精一杯の「微笑み」だった。

「……パンダが、パンになった日。それは、きっと、誰かの心に届いた、究極のダジャレだったのかもしれません」

キラリは、一瞬呆れたような顔をするが、すぐに噴き出した。

「徹さん!それ、意味わかんない!でも、徹さんのそういうとこ、ほんと面白い!」

彼女の朗らかな笑い声が、青空の下に響き渡る。

徹は、自分の胸の奥に、温かい光が灯るのを感じていた。彼は、今、確かに「笑って」いた。それは、感情を表に出すことを恐れない、真の強さを手に入れた者の、穏やかな笑顔だった。