第一章 笑いなき男

乾カンタの人生は、常に静寂に包まれていた。いや、正確には「スベる音」に満ちていた。彼が住むこの世界では、「笑い」が唯一絶対の通貨だった。人々は互いを笑わせることで「ワラ」を稼ぎ、パンを買い、家賃を払う。陽気な辻道化は高級マンションに住み、無表情な銀行員はスラム街で糊口をしのぐ。そんな世界で、カンタは致命的な欠陥を抱えていた。彼は、絶望的に面白くなかったのだ。

彼のジョークは常に、聞く者を困惑の淵へと突き落とす。「ねえ、素数と孤独を掛け合わせるとどうなると思う?……割り切れない思いになるんだ」。カンタがこれを真顔で言うと、空気は深海の底のように冷え切り、重くなる。人々は眉をひそめ、そっと距離を取った。結果、彼の財布は常に空っぽで、六畳一間のアパートの壁は、滞納した家賃の督促状で奇妙なアートを形成していた。

「今月こそ払ってもらわなきゃ、追い出すからね!」

大家のおばさんの怒声が、薄いドアを震わせる。カンタは息を殺し、カレンダーを睨んだ。赤丸で囲まれたその日――『第一回 ワライ・グランプリ』開催。優勝賞金、一億ワラ。これに賭けるしかなかった。人生逆転の一大決戦。彼はなけなしの所持金で買った黒いタキシード(古着屋の防虫剤の匂いが染み付いている)を眺め、決意を固めた。

その日の午後、カンタは近所の公園でネタの最終調整をしていた。観客は、ベンチで日向ぼっこをする老人と、地面をつつく数羽の鳩だけだ。

「皆さん、お集まりいただきありがとうございます。では一席。『量子力学とたくあんの意外な関係性について』……」

カンタが語り始めると、老人はあからさまに補聴器のスイッチを切り、鳩たちは一斉に飛び去った。完璧な静寂。カンタの肩が、目に見えて落ち込む。その時だった。

「く、くく……あはははは! あー、お腹痛い! 最高!」

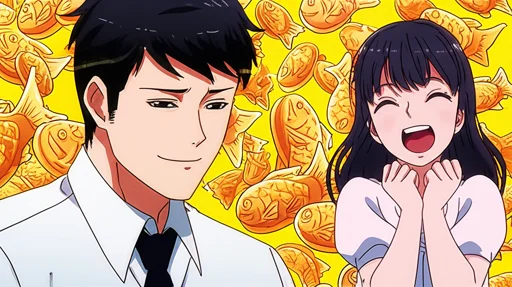

鈴を転がすような、しかし腹の底から絞り出すような笑い声が響いた。見ると、ブランコに座った一人の少女が、腹を抱えて悶絶している。年は十代半ばだろうか。涙を流し、息も絶え絶えに笑い転げていた。

カンタは呆然とした。生まれてこの方、自分のジョークで人が笑ったことなど一度もない。幻聴か?

「……あの、今のは僕のジョークで?」

「当たり前じゃないですか! 量子力学とたくあん! その発想、天才的ですよ! 割り切れない思い、とかも! もう、やめて! 呼吸困難になる!」

少女はヒーヒー言いながら、カンタを指差して笑い続ける。その瞬間、カンタのポケットの中で、何かがチャリン、と鳴った。震える手で探ると、そこには一枚の硬貨が。黄金色に輝く、紛れもない「1ワラ」硬貨。それは、他者の純粋な笑いからしか生成されない、この世界の奇跡の結晶だった。

カンタは、生まれて初めて稼いだ1ワラを握りしめ、目の前の少女を見つめた。彼女は、まるで後光が差しているかのように見えた。この子は、僕の……僕の、女神だ。

第二章 たった一人の観客

少女はヒカリと名乗った。カンタは、この奇跡の出会いを逃すまいと必死だった。

「どうか、僕の専属の観客になってほしい! 君の笑いが必要なんだ!」

報酬の話になるとカンタは口ごもったが、ヒカリは「面白いからいいですよ」とあっさり快諾した。こうして、世界で最も面白くない男と、彼を世界で一番面白いと信じる少女の、奇妙な二人三脚が始まった。

グランプリの予選に向け、二人の特訓は続いた。カンタは次々と新ネタを開発する。

「永久機関とこんにゃくゼリーの共通点は何か? どちらも、存在の証明が非常に困難である、という点さ」

「シュレディンガーの猫は、箱を開けるまで味噌煮込みうどんである可能性も否定できない」

「もしもピタゴラスが現代に生きていたら、きっとSNSで『直角三角形なう』と呟くだろう」

カンタが真剣な表情でネタを披露するたび、公園の空気は凍りつく。しかし、その静寂を切り裂くように、ヒカリの爆笑だけが木々の間に響き渡った。彼女は地面を転げ回り、涙と鼻水で顔をぐしゃぐしゃにしながら笑い続けた。カンタは、ヒカリの笑い声がチャリン、チャリンと1ワラ硬貨に変わる音を聞きながら、自らの才能への確信を深めていった。

「やはり、僕のユーモアは常人には高度すぎるのだ。時代が僕に追いついていない。だが、ヒカリ君だけは、この天才性を理解してくれる」

彼は、日々の食費に困らない程度のワラを稼げるようになり、心なしか顔色も良くなった。督促状の壁にも、少しだけ隙間ができた。

そして、運命の予選当日。会場は数百人の観客で埋め尽くされ、熱気に満ちていた。カンタの前の出場者たちは、巧みな話術や体を張ったギャグで、会場を何度も爆笑の渦に巻き込んでいた。ワラの生成音が、まるで豪雨のように降り注いでいる。

やがてカンタの番が来た。古着のタキシードに身を包み、緊張でこわばった足取りでステージの中央に立つ。スポットライトが眩しい。彼は深く息を吸い込み、練習通りに語り始めた。

「……えー、本日は、『熱力学第二法則と冷やし中華の不可逆性』について……」

一瞬で、会場は水を打ったように静まり返った。さっきまでの熱狂が嘘のようだ。観客たちは、宇宙人でも見るかのような目でカンタを見つめている。ざわめきすら起きない、完璧な無反応。カンタの額から、冷たい汗が流れ落ちた。

だが、その時。客席の一点から、あの聞き慣れた笑い声が突き抜けてきた。

「あははははは! 冷やし中華! 不可逆性! もうダメ、天才すぎる!」

ヒカリだった。彼女は一人だけ立ち上がり、手を叩いて大爆笑している。その姿は、静寂のホールで異様なほど目立っていた。観客も、審査員も、何が起きているのか理解できず、ステージ上のカンタと客席のヒカリを交互に見ている。

カンタは、その笑い声に勇気づけられた。そうだ、僕には彼女がいる。彼は最後までネタをやりきった。もちろん、ヒカリ以外の誰も笑わなかった。

審査結果の発表。誰もがカンタの落選を確信していた。しかし、審査員長が口にした名前は、意外にも「乾カンタ」だった。

「……彼の芸は、我々の理解を超えている。あの静寂、そしてただ一つの爆笑。これは、新しい笑いのパラダイムシフトの兆候かもしれん。前衛的すぎるが、その未知の可能性に賭けたい」

審査員たちは、ヒカリの特異な反応を、カンタの計り知れないカリスマ性によるものだと勘違いしたのだ。

カンタは呆然としながらも、ガッツポーズをした。ヒカリは自分のことのように泣いて喜んでいた。勘違いが勘違いを呼び、世界で一番面白くない男は、奇跡的に決勝の舞台へと駒を進めたのだった。

第三章 残酷な真実

決勝前夜。カンタのアパートは、かつてないほどの熱気に包まれていた。ヒカリを前に、カンタは最終決戦用のネタの最終リハーサルを行っていた。これは彼の集大成であり、哲学、科学、そして文学を融合させた、究極の知性派ジョークだった。

「……つまり、カフカの『変身』の主人公がもしアンモナイトだったら、物語の冒頭で『グレゴール・ザムザが朝、落ち着かない夢から目覚めたとき、自分が寝床の中で一匹の巨大な化石になっているのに気づいた』となる。この場合、彼の疎外感は時間軸をも超越するのではないだろうか!」

カンタは、言い切った。完璧だ。これまでのどのネタよりも洗練され、知的で、示唆に富んでいる。彼は胸を張り、ヒカリからの万雷の喝采を待った。

しかし。

返ってきたのは、沈黙だった。

ヒカリは、笑っていなかった。それどころか、困惑したような、悲しいような、複雑な表情でカンタを見つめている。

「……どうしたんだい、ヒカリ君? 今の、面白くなかったかい?」

カンタの声が震える。ヒカリはゆっくりと首を横に振った。

「ううん……面白い、です。すごく、よくできてる。カンタさん、すごい」

「じゃあ、なぜ笑わないんだ! 君の笑いがなければ、僕は……!」

カンタがヒカリの肩を掴んだその時、彼女の瞳から大粒の涙がこぼれ落ちた。

「ごめんなさい……ごめんなさい、カンタさん……私、ずっと嘘をついてました」

ヒカリは、震える声で、衝撃の事実を告白し始めた。

彼女は、「ゲラトフィリア」という極めて稀な感受性の持ち主だった。それは、人の「失敗」や「空回り」、あるいは「スベっている状況」そのものに、抗いがたいほどの可笑しみを感じてしまう、という特異な性質だった。

彼女が笑っていたのは、カンタの難解なジョークではなかった。ジョークを大真面目に語り、誰にも理解されずにスベり倒しているカンタの「姿」そのものに、腹を抱えて笑っていたのだ。

「あなたのネタが、どんどん洗練されて、上手になっていくのが……怖かった。あなたが本当に『面白い人』になってしまったら、私はもう笑えなくなるから……。今日のネタは、すごく完成度が高くて……全然スベってなくて……だから、笑えなかった……」

カンタの頭の中で、何かが崩れ落ちる音がした。

女神だと思っていた少女。唯一の理解者。彼女は、僕の才能ではなく、僕の無様さを笑っていたのか。僕の努力は、僕が信じてきたすべては、ただの滑稽な勘違いだったのか。

公園での出会い。予選会場でのたった一人の爆笑。そのすべてが、残酷な真実の色に塗り替えられていく。カンタは、自分が世界で一番滑稽なピエロだったことに、今、気づいた。

「……そうか」

彼は、それだけ言うのが精一杯だった。ポケットの中で、ヒカリの笑い声から生まれたワラたちが、鉛のように重く感じられた。彼はもう、ステージに立つ自信など、ひとかけらも残っていなかった。

第四章 世界で一番面白くない告白

決勝当日。カンタは楽屋の隅で膝を抱え、抜け殻のようになっていた。棄権するつもりだった。すべてが無意味に思えた。

その時、そっと楽屋のドアが開き、ヒカリが入ってきた。彼女の目は真っ赤に腫れていた。

「カンタさん……」

「もういいんだ。君は何も悪くない。僕が、勝手に勘違いしていただけだから」

カンタは顔も上げずに言った。

「違うんです!」ヒカリは叫んだ。「私、カンタさんを笑って、本当にごめんなさい。でも……でも、嘘じゃない気持ちもあるんです! あなたのその、どこまでも真面目で、一生懸命で、ちょっとだけズレてるところが、私は……大好きなんです。あなたがネタを考えてる時の真剣な顔も、スベった後のしょんぼりした背中も、全部。面白くなくたっていいじゃないですか。あなたは、そのままのあなたで、私を……世界でたった一人かもしれないけど、私を、笑顔にしてくれたんです!」

ヒカリの言葉が、カンタの空っぽの心に、じんわりと染み込んでいく。

そうか。僕は「面白い人間」になろうとしていた。でも、ヒカリはそんなこと望んでいなかった。彼女は、面白くない僕のままでいいと言ってくれた。不格好で、空回りばかりの、この僕自身を。

誰かを笑わせたい。その気持ちは、嘘じゃなかった。そして、その気持ちは、ちゃんと一人の少女に届いていた。たとえ、それが意図しない形だったとしても。

カンタは、ゆっくりと立ち上がった。

「ありがとう、ヒカリ君」

彼は、決勝のステージへと向かった。

まばゆいスポットライトの中、カンタはマイクの前に立った。観客は、あの「前衛的な天才」の登場に、固唾を飲んで注目している。しかし、カンタは用意したネタを語らなかった。彼は、深々と頭を下げた。

「皆さん。僕は、世界で一番面白くない男です」

会場がざわめく。カンタは、これまでの自分の滑稽な勘違いを、ヒカリとの出会いを、そして今この瞬間の思いを、正直に、不器用に、しかし懸命に語り始めた。

「僕は、たった一人だけ、僕のジョークで笑ってくれる少女がいました。僕は彼女を女神だと思い込み、自分を天才だと信じていました。でも、それはすべて勘違いでした。彼女は、僕の面白くない様を笑っていたんです。僕は、ただの道化でした」

彼の言葉は、もはやジョークではなかった。それは、一人の不器用な男の、魂の告白だった。

「でも、僕は今日、ステージに立っています。なぜなら、その彼女が、面白くない僕のままでいいと言ってくれたからです。僕の無様さが、誰か一人を笑顔にできるのなら……それは、僕にとって、最高の栄誉です」

最初、観客は戸惑っていた。しかし、カンタの必死で誠実な姿に、誰かがフッと吹き出した。それがきっかけだった。クスクスという笑いが、さざ波のように広がっていく。やがてそれは、温かい、優しい大爆笑となってホール全体を包み込んだ。

人々は、カンタの「完璧なネタ」ではなく、彼の「不完全な人間らしさ」に、心からの笑いを送っていた。それは、嘲笑ではない。愛しさに満ちた、祝福の笑いだった。

カンタの目から、涙が溢れた。その涙の中で、彼は客席で泣きながら笑っているヒカリの姿を見つけた。

結局、カンタは優勝を逃した。しかし、その日の観客投票で決まる「特別審査員賞」を、圧倒的な支持で受賞した。彼がその日稼いだワラは、優勝賞金には及ばなかったが、彼の人生で最も温かく、そして重い価値を持っていた。

数ヶ月後。カンタは相変わらず、公園で難解なジョークを考えている。

「ねえ、ヒカリ君。アキレスと亀がもし、二人羽織をしたら……」

その隣では、ヒカリが涙を流して笑っている。彼の周りには、いつの間にか数人の人だかりができていた。彼らはカンタのネタではなく、カンタとヒカリのその幸福な光景を見て、微笑んでいた。

乾カンタは、ついに「面白いコメディアン」にはなれなかった。しかし、彼は誰よりも「愛される人間」になることができた。彼のポケットで鳴るワラの音は、もう孤独な響きではなかった。それは、人と人との繋がりから生まれる、優しい喝采の音だった。