第一章 平穏を愛する男と、ささやかな異常

佐藤健司の人生は、定規で引かれた線のように正確だった。毎朝六時半に起床。トーストはきっちり三分、バターは寸分違わず中央に。ワイシャツのアイロンがけは、襟から袖へと続く神聖な儀式。彼の勤める区役所の戸籍係のデスクに至っては、文房具たちがまるで閲兵式に臨む兵士のように、ミリ単位の精度で整列していた。彼のモットーは「波風を立てないこと」。感情の起伏は、平穏な水面に投じられる小石であり、すなわち敵だった。

その完璧な日常に、最初の亀裂が入ったのは、ある火曜日の朝のことだった。

目覚めると、枕元に小さな、しかし紛れもない虹がかかっていた。七色の光のアーチが、ふわりと宙に浮いている。健司は瞬きを繰り返した。寝ぼけているのか? 昨夜、久しぶりに見た夢は、子供の頃に食べたクリームソーダのように甘く、心地よいものだった。その幸福感の残滓が、こんな悪戯を? 彼は首を振り、手を伸ばした。しかし、虹は指が触れる寸前に、しゃぼん玉のように儚く消えた。

「……気のせいだ」

健司は自分に言い聞かせ、いつも通りの儀式を執り行った。だが、その日、世界は明らかに佐藤健司に対して反旗を翻し始めた。

出勤途中、横断歩道で猛スピードの自転車にぶつかられそうになり、心臓が跳ねた。その瞬間、彼の足元のマンホールの蓋が「カタン!」と一センチほど浮き上がった。昼食のカレーうどんの汁がワイシャツに飛び、心の中で「最悪だ」と毒づくと、テーブルの上のコップの水が僅かに震え、小さな渦を巻いた。

極めつけは、午後の業務中だった。隣の窓口で理不尽なクレームをつけている住民に、言いようのない苛立ちを覚えた瞬間、彼の愛用する万年筆のペン先から、漆黒のインクがぽたり、と染みを作ったのだ。まるで万年筆が、彼の代わりに怒りの涙を流したかのように。

健司は背筋に冷たい汗が流れるのを感じた。これは気のせいではない。自分の感情が、どういうわけか物理的な現象として周囲に漏れ出している。まるで、心の蛇口が壊れてしまったかのように。

彼は感情を殺すことに全神経を集中させた。能面のような無表情を顔に貼り付け、心を静かな湖面に保とうと努力した。しかし、漏れ出す感情を完全に堰き止めることは、沸騰したヤカンの注ぎ口を指で押さえるようなものだった。彼の平穏な世界は、音を立てて崩れ始めていた。

第二章 感情漏洩注意報

その日から、健司の日常は地雷原を歩くような緊張感に満ちたものになった。感情の物理現象化、あるいは彼が密かに「感情漏洩」と名付けたこの奇妙な体質は、日を追うごとに顕著になっていった。

焦ると、書類の文字が僅かに滲む。安堵すると、デスクの隅に置かれた小さな観葉植物の葉が一枚、青々と開く。退屈な会議中には、椅子のキャスターがひとりでに半回転した。幸いなことに、まだ誰にも気づかれてはいない。現象がどれもあまりに些細で、健訪の生真面目なキャラクターと結びつかなかったからだ。周囲の同僚たちは、彼を「AIより正確な男」と呼び、その無表情の裏で繰り広げられるカオスな超常現象に気づく由もなかった。

健司にとって最大の脅威は、同僚の高橋美咲の存在だった。

彼女は健司とは正反対の人間だった。太陽のように明るく笑い、その周りにはいつも人の輪ができていた。彼女が「佐藤さん、これお願いします」と書類を差し出すたびに、健司の心臓は不規則なビートを刻み、それと連動して、彼のデスクの上のホチキスがカタカタとタップダンスを踊り始めるのだ。

「佐藤さん、この間の書類、すごく分かりやすかったです。ありがとうございます!」

ある日、彼女が屈託のない笑顔でそう言った。その瞬間、健司の脳内は幸福感で満たされ、次の瞬間には、彼のパソコンのスクリーンセーバーが、設定した覚えのない満開の桜並木の映像に切り替わった。舞い散る花びらが、画面の中でキラキラと輝いている。

「わ、綺麗なスクリーンセーバーですね! 桜、お好きなんですか?」

「い、いや、これは、その、システムの気まぐれで……」

健司は慌ててマウスを操作し、いつもの無機質な幾何学模様に戻した。心臓は暴れ馬のように脈打ち、背中には滝のような汗が流れる。高橋さんにだけは、このみっともない体質を知られたくなかった。彼女に好意を寄せているからこそ、その感情が漏れ出すことが何よりも恐ろしかったのだ。

彼は対策を講じた。心を無にするための座禅。感情の起伏を抑えるクラシック音楽。さらには、インターネットで見つけた「ポーカーフェイス維持トレーニング」なる怪しげな方法まで試した。その結果、彼の表情筋は完全に固定化され、周囲からは「最近の佐藤さん、いよいよアンドロイドになったのでは」と囁かれるようになった。

彼は孤独だった。誰にも相談できない秘密を抱え、感情という名の暴走列車を必死にコントロールしようとしていた。平穏な日常を取り戻したい。ただそれだけを願いながら、彼は今日も無表情の鎧を身にまとい、感情が漏洩しないように、心の蛇口を固く、固く締め続けるのだった。

第三章 オーロラ会議とジャスミンの香り

健司の人生における最大の波風は、台風のように前触れもなくやってきた。区の都市開発計画に関する、区長および幹部が出席する超重要会議。そのプレゼンテーション担当者に、なぜか彼が抜擢されてしまったのだ。

理由は「佐藤君の作成する資料は、常に冷静で客観的、かつ正確無比だから」という上司の絶大な(そして、勘違いに満ちた)信頼だった。断れるはずもなかった。

会議当日、健司は死刑台へ向かう罪人のような心境で会議室に足を踏み入れた。重厚なマホガニーのテーブル。ずらりと並んだ区の重鎮たち。突き刺さるような視線が、彼の心を容赦なく抉る。

「では、戸籍係の佐藤君、説明を始めたまえ」

区長の厳かな声が響く。健司はマイクの前に立ち、深呼吸を一つした。ダメだ。緊張が、恐怖が、プレッシャーが、心のダムを決壊させようとしている。

彼が口を開こうとした瞬間、最初の異変が起きた。会議室の蛍光灯が、チカ、チカチカッと不規則に明滅し始めたのだ。まるでホラー映画のワンシーンだ。出席者たちが訝しげに天井を見上げる。

「し、失礼しました。えー、それでは、本計画の概要についてご説明……」

声が震える。すると今度は、マイクが「キィィィン!」という耳障りなハウリングを起こした。健司が慌ててマイクから離れる。静まり返る会議室。彼の足元では、カーペットの毛が逆立ち、小さな渦を巻き始めている。まるで、ミニチュアの竜巻が発生する前兆のようだった。

もう、おしまいだ。隠し通せない。僕の人生はここで終わる。

絶望が健司を飲み込もうとした、その時だった。そっと、彼の視界の端に、白い湯気の立つカップが差し出された。顔を上げると、そこにいたのは、会議のサポート役として控えていた高橋さんだった。彼女は心配そうな、しかし信頼に満ちた瞳で健司を見つめ、小さな声で囁いた。

「大丈夫ですよ、佐藤さん。いつもの佐藤さんらしく、堂々としていればいいんです。資料、完璧でしたから」

その言葉と、温かい笑顔が、健司の凍りついた心に陽だまりを作った。恐怖と緊張で張り詰めていた糸が、ぷつりと切れる。そして、代わりに溢れ出したのは、純粋な感謝と、安堵の気持ちだった。

次の瞬間、健司の感情は爆発した。

しかし、それは破壊的な現象ではなかった。彼の身体から、柔らかく温かい光が放たれた。チカチカと明滅していた蛍光灯は、穏やかな光量を取り戻し、会議室全体を優しいオレンジ色に染め上げた。健司の後ろの白い壁には、まるでプラネタリウムのように、淡い緑とピンクのオーロラが揺らめき始めた。そして、出席者たちが手元に置いていたお茶のカップからは、一斉に甘く芳しいジャスミンの香りが立ち上った。

会議室は、荘厳な静寂から、幻想的な驚きへと包まれた。区長も幹部たちも、呆然と目の前の光景を見つめている。

「……こ、これは……」

区長が呟いた。

「最新のプロジェクションマッピングと、アロマによる演出か……! なんて素晴らしいプレゼンテーションなんだ!」

え?

健司は呆気に取られた。出席者たちは、この奇跡的な現象を、健司が用意した最新鋭のプレゼン技術だと完全に勘違いしていたのだ。

「うむ! この幻想的な雰囲気は、我々の目指す未来都市のビジョンにぴったりだ!」

「感動的だ! 資料の内容が、より心に響いてくる!」

拍手喝采が巻き起こる。健司は、揺らめくオーロラとジャスミンの香りの中で、ただ立ち尽くすことしかできなかった。

彼の「呪い」だと思っていた力が、人を感動させている。隠すべき欠点が、誰かの心を動かす奇跡に変わった。その事実は、彼の価値観を根底から、優しく、そして鮮やかに覆したのだった。

第四章 世界を彩る魔法

オーロラ会議は、区役所の伝説となった。健司のプレゼンは大成功を収め、計画は満場一致で承認された。彼は一躍「プレゼンの魔術師」として、時の人となったが、本人はその喧騒をどこか遠くに感じていた。彼の内面では、もっと静かで、しかし決定的な革命が起きていたからだ。

あの日以来、健司は感情を押し殺すことをやめた。感情漏洩は、もはや恐れるべき異常現象ではなかった。それは、彼の世界を表現する、彼だけの言葉だった。

翌日、健司は高橋さんにお礼を言った。

「高橋さん、昨日はありがとうございました。おかげで、助かりました」

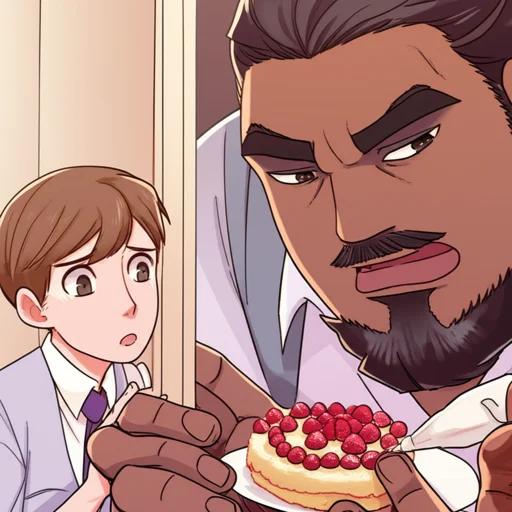

心からの感謝を伝えると、彼のデスクの観葉植物の先端に、小さくて可愛らしい白い花がひとつ、ぽん、と咲いた。

高橋さんは目を丸くして、それから花と健司の顔を交互に見比べ、ふふっと笑った。

「どういたしまして。そのお花、お礼ですか? 嬉しいな」

彼女は、気づいているのかもしれない。あるいは、気づいていなくても、健司の世界の不思議さを、そのまま受け入れてくれているのかもしれない。どちらにしても、健司は嬉しかった。

彼は少しずつ、自分の感情と、それが起こす現象を受け入れ、楽しむようになっていった。仕事で達成感を味わうと、窓の外に一瞬だけ、ダブルレインボーがかかる。同僚の冗談に心から笑うと、書類を束ねるクリップたちが軽やかにハミングするような音を立てる。彼の周りは、ささやかで美しい魔法で満たされ始めた。もう、彼のデスクの文房具たちが完璧に整列することはなかったが、その少し乱れた風景は、以前よりもずっと人間らしく、温かいものに思えた。

そして、ある晴れた金曜日の午後。健司は、高橋さんを屋上庭園に誘った。

心臓は相変わらずうるさく鳴っていたが、もうホチキスが踊り出すことはなかった。彼は、自分の気持ちをまっすぐに伝えることだけを考えていた。

「高橋さん。僕、あなたのことが……好きです」

勇気を振り絞って告白した瞬間。

世界が、色で溢れた。

彼の足元から、色とりどりの花々が、まるで早送り映像のように咲き乱れ、あっという間に二人だけの花畑を作り上げた。マーガレット、パンジー、ネモフィラ、ポピー。甘い花の香りが風に乗り、蝶たちがどこからともなく現れて、二人の周りをひらひらと舞い始めた。

高橋さんは、目の前に広がる非現実的な光景に息をのんだ。そして、驚きに満ちた瞳で健司を見つめ、やがて、これまでで一番美しい笑顔を咲かせた。

「……佐藤さんの世界って、すごく綺麗なんですね」

健司の人生から、「波風の立たない平穏」は永遠に失われた。彼の日常は、驚きと、少しの混乱と、そしてたくさんの色と香りに満ちている。でも、それで良かった。感情とは、隠したり、殺したりするものではなく、自分と、そして自分の大切な世界を豊かに彩るための、ささやかで、とびきり素敵な魔法なのだから。

健司は、咲き乱れる花々の中で、高橋さんの手をそっと握った。彼の心に灯った温かい光が、空に浮かぶ雲を、ほんのりと夕焼け色に染めていた。