第一章 燃える空と不可視の友

ユイの日常は、絵の具が溶け残った水のように澱んでいた。高校生活は漠然とした将来への不安と、友人関係の微妙な均衡の上に成り立っており、熱中できるものなど何一つなかった。放課後、人波に流されるように家路につき、スマホを眺めるか、教科書をぼんやりと開くか。それがユイの退屈なルーティンだった。

そんなある日の夕暮れ時、彼女の足が、いつも通る公園の入り口で唐突に止まった。空が、燃えていた。

それは、ありふれた夕焼けとは似ても似つかない光景だった。オレンジや赤のグラデーションが、まるで怒り狂う巨人の炎のように空全体を覆い尽くし、やがて紫と深紅が混じり合う、暴力的なまでに美しい色彩へと変貌していく。まるで異世界の扉が開いたかのような、不気味で魅惑的な光景だった。公園の木々はシルエットと化し、ユイの視界は緋色の奔流に包まれた。

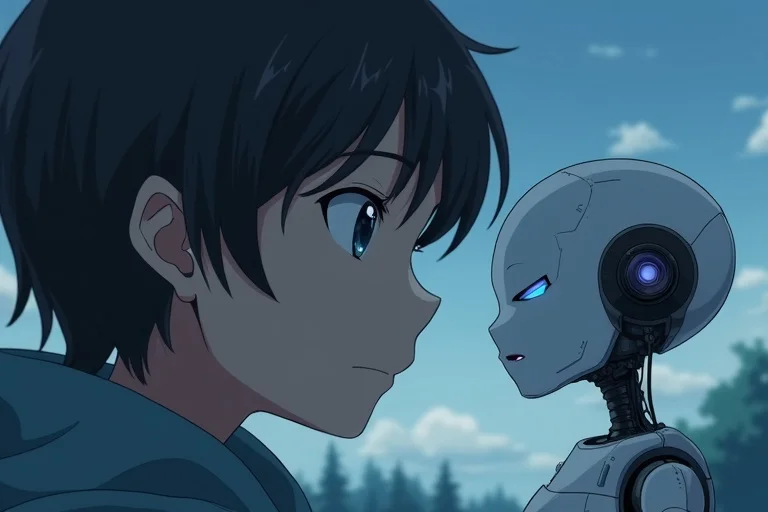

呆然と立ち尽くすユイの耳に、か細い、だが透き通るような声が響いた。「ねえ、今の空、なんて色に見える?」

ユイは声の主を探したが、誰もいない。あたりを見回すと、公園のベンチに、まるで空の色を映したかのような琥珀色の瞳を持つ少女が座っていた。風に揺れる銀色の髪は、夕陽を受けて燐光を放っている。年齢はユイと同じくらいだろうか。しかし、その佇まいは、まるでこの世界に属していないかのような、儚い印象を与えた。

「え……?」ユイは声にならない声を上げた。

少女は、くすりと笑った。「びっくりした? 私のこと、見える?」

ユイはこくりと頷いた。彼女の存在が、この異常な夕焼けと同じくらい、非日常的で美しかったからだ。

「よかった。いつもは見えないって言われちゃうから」

少女はにこりと微笑んだ。その瞬間、ユイの退屈な日常に、突然、鮮やかな色が差し込んだ気がした。彼女は名をアカリと名乗った。アカリは、ユイにしか見えず、この異常な夕焼けの時にだけ現れるのだという。そして、不思議なことに、アカリの存在はユイの心を妙に落ち着かせた。それはまるで、長らく探し求めていたパズルの最後のピースを見つけたような、奇妙な感覚だった。

第二章 夕焼け色の秘密

アカリが再び現れたのは、その日から二週間後のことだった。学校帰りのユイは、突然、空の色がわずかに変調し始めていることに気づいた。普段の夕焼けが、まるでアカリの存在に呼応するかのように、あの「燃える空」へと変化していく。ユイは吸い寄せられるように公園へ向かい、ベンチに腰を下ろしているアカリを見つけると、胸の高鳴りを抑えられなかった。

「久しぶり、ユイ」アカリはにこやかに迎えた。

ユイは隣に座ると、まるで何年も会っていなかった親友に話しかけるように、ここ数日の出来事を語り始めた。学校でのこと、将来の進路で悩んでいること、漠然とした孤独感。アカリはただ静かに耳を傾け、時に琥珀色の瞳をきらめかせながら、ユイの言葉に頷いた。

アカリの言葉は、いつもどこか詩的で、哲学的な響きを持っていた。

「人間はね、過去の自分を嫌うことで、未来の自分を拒否するんだよ。でも、過去も未来も、全部ユイの一部なんだ」

「夢って、覚める時に一番はっきりするでしょう? 生きていることも、きっと同じ。終わりが来るから、一瞬一瞬が輝くんだ」

アカリの言葉は、ユイが普段見過ごしていた日常の風景に、新たな意味を与えた。アカリと語り合う時間は、ユイにとって何よりも貴重なものとなっていった。彼女の存在は、ユイの心に深く根を下ろし、無味乾燥だった日常に、瑞々しい色彩をもたらした。

二人は、公園の奥にある古びたブランコを秘密の場所にした。特別な夕焼けが訪れるたびに、そこで語り合い、笑い合った。アカリはユイの知らない遠い世界のことを話すかと思えば、まるでユイの心を覗き込むかのように、彼女の潜在意識下の不安や願望を言い当てた。

ユイはアカリとの友情を、誰にも言えない大切な宝物として胸に秘めた。時折、アカリがふと見せる、遠くを見つめるような物憂げな表情が、ユイの胸に小さな不安の種を蒔いたが、その不安は、アカリの屈託のない笑顔によってすぐに打ち消された。この特別な夕焼けが続く限り、アカリはそばにいてくれる。ユイはそう信じていた。

第三章 霞む残像と祖母の記憶

ある日から、特別な夕焼けがぱたりと途絶えた。

一日、二日……一週間。ユイは毎日、空の色を気にして公園へ足を運んだが、いつもの平凡な夕焼けが広がっているだけだった。アカリがいない。その事実が、ユイの心を深く抉った。まるで世界から色が失われたかのように、再び日常は灰色へと沈んでいった。

焦燥感に駆られたユイは、アカリの正体を探し始めた。誰にも見えない、あの異常な夕焼けの時にだけ現れる少女。夢のような存在は、本当に実在するのだろうか? ユイは図書館で古びた郷土史や民話の書物を漁ったが、手がかりは見つからない。しかし、その過程で、彼女の目に留まった一枚の古写真があった。公園のブランコに座る、幼い頃の自分。その傍らには、まるで光が当たっていないかのように、輪郭が曖昧な少女の姿が写っていた。瞳の色は、アカリと同じ琥珀色だった。

心臓が大きく跳ねた。ユイは写真を持って、物忘れがひどくなっていた祖母の家を訪ねた。

「おばあちゃん、この写真の子、誰だか分かる?」

祖母は目を細めて写真を見つめた。「ああ……懐かしいね。ユイがまだ小さかった頃、よくあの公園で遊んでたっけね。ユイちゃんには、いつも不思議な子が一緒にいたって言ってたけど……」

「不思議な子?」ユイは前のめりになった。

「そう。ユイちゃんにしか見えないって。でも、ユイちゃんが風邪をひいて、高熱を出した時、その子がね……」

祖母の言葉は途切れ途切れで、やがてはっきりしなくなったが、ユイの頭の中には、はっきりとした光景が蘇ってきた。幼い頃、高熱でうなされた夜。目の前がぼやけ、世界が歪んで見えた。そして、その歪んだ視界の向こうに、自分と寸分違わない顔をした少女が、悲しそうに微笑んでいた。

「ユイ、大丈夫?」

「ユイ、もう一人じゃないよ」

その言葉と共に、少女は光の粒となって、ユイの体の中へと溶けていった。

——あれは夢ではなかった。あれが、アカリだったのだ。

ユイは自宅の押し入れから、古びた日記帳を発見した。それは、小学校低学年時代の、ユイ自身が書いたものだった。

『きょう、アカリちゃんとブランコであそんだ。アカリちゃんは、わたしがこわいゆめをみたときにきてくれる、やさしいおともだち』

『アカリちゃんは、わたしがげんきになると、すこしずつうすくなっちゃうんだって』

『おばあちゃんがいってた、あの「ひいろのゆうやけ」のときだけ、アカリちゃんははっきりみえるんだって』

日記を読み進めるにつれて、ユイの脳裏に、封印されていた記憶の断片が鮮明に蘇ってきた。幼い頃のユイは、重度の人見知りで、周囲になじめず、孤独な日々を送っていた。そんなユイの前に現れたのが、アカリだった。アカリはユイの孤独感を癒し、心の支えとなっていた。しかし、ユイが成長し、少しずつ周囲に心を開き、自分自身の力で立ち上がろうとするたびに、アカリの存在は希薄になっていったのだ。

そして、あの「特別な夕焼け」は、ユイが過去の記憶を呼び起こすたびに現れる、アカリの存在が一時的に実体化する現象だった。同時に、それは、ユイがアカリを完全に「思い出す」ことによって、アカリが消滅へと向かう合図でもあった。アカリは、ユイ自身の、過去の傷つきやすい心を具現化した存在、あるいは失われた可能性の象徴だったのだ。

真実を知ったユイの心は、絶望と混乱に支配された。「友情」だと思っていたものが、自分自身の「記憶の欠片」だったという事実。そして、その欠片が、ユイ自身の成長と引き換えに消えゆく運命にあるという残酷な現実。ユイは膝から崩れ落ちた。アカリとの出会いが、彼女の日常に光を与えてくれたのに、その光の源が、自らの手で消し去られる運命だというのか。

第四章 別れの緋色、目覚めの夜明け

ユイが真実を知ってから数日後、空は再び、あの燃えるような緋色に染まった。それは、これまでで最も鮮烈で、最も悲しい夕焼けだった。ユイは迷わず公園へと走った。ベンチには、以前よりも少し透き通って見えるアカリが座っていた。

「ユイ……私を見つけたんだね」アカリは穏やかに微笑んだ。

ユイの目から、大粒の涙が溢れ落ちた。「ごめん、アカリ。私、気づかなくて……」

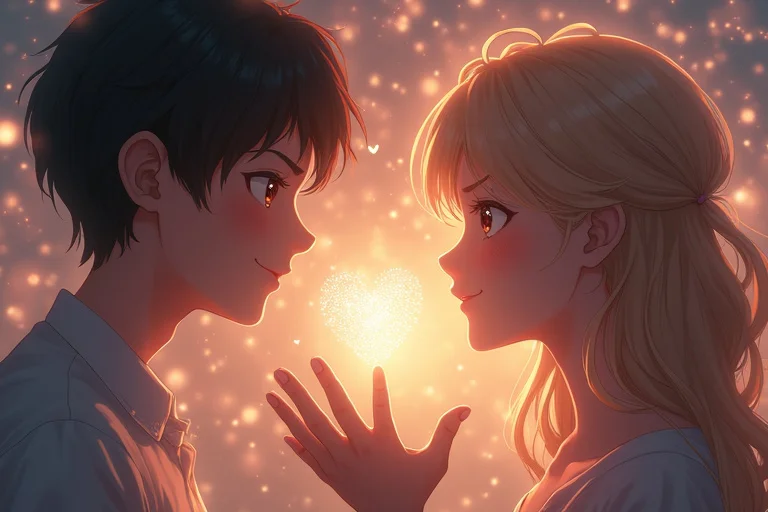

「いいんだよ」アカリはユイの手を優しく握った。その手は、冷たく、そして少しずつ透けているように感じられた。「これが、ユイの成長の証だから。私がいた意味が、そこにあるから」

アカリは、ユイが抱えていた幼い頃の孤独、人見知りという殻、そして将来への漠然とした不安、それらすべてを受け止めるために、ユイの心が生み出した「架空の友人」だった。しかし、それは決して偽物ではなかった。アカリとの時間は、確かにユイの心を癒し、成長を促した。アカリの言葉は、ユイ自身の潜在意識が発する、自己への肯定のメッセージだったのだ。

「私がいなくなっても、ユイは大丈夫。もう、一人じゃないから」アカリの声は、ますます小さく、遠くなっていった。「ユイの中には、私との思い出が、全部残っている。それが、ユイを強くする光になる」

アカリの言葉は、ユイの胸に深く刻み込まれた。自分自身と向き合い、過去を受け入れ、未来へ進むこと。それがアカリの望みであり、ユイがこの友情に報いる唯一の方法だった。

空は燃え盛り、紫と深紅のグラデーションが、世界の終わりを告げるかのように広がっていた。アカリの体が、夕焼けの光の中に溶けていく。琥珀色の瞳は、最後までユイを見つめていた。

「ありがとう、アカリ……私を、見つけてくれて」

ユイの言葉は、音になるかどうかの瀬戸際で、空へと吸い込まれていった。アカリの姿が完全に消え去った後も、ユイはそこに立ち尽くしていた。夕焼けの光は、やがて夜の帳へと姿を変え、公園には静寂が訪れた。ユイの頬には、温かい涙が伝っていた。それは悲しみだけの涙ではなかった。アカリとの友情が、確かに存在したことへの感謝と、未来への希望を宿した涙だった。

第五章 記憶の夕焼け、未来の足跡

アカリが消えてから、ユイの日常は確かに変わった。

空を見上げても、あの燃えるような緋色の夕焼けが広がることはもうない。しかし、ユイの心の中には、アカリとの思い出が、鮮やかな色彩を放ち続けていた。アカリの言葉は、ユイが何かにつまづきそうになった時、心の中で響き渡る道標となった。

「過去の自分を嫌うことで、未来の自分を拒否する」

ユイは、これまで目を背けていた自分の弱さや、幼い頃の孤独な記憶に、真正面から向き合うようになった。それは決して楽なことではなかったが、アカリとの友情がくれた「強さ」が、ユイを支えた。クラスメイトとの会話が弾むようになった。自分の意見を臆せず言えるようになった。漠然とした将来への不安は、具体的な目標へと姿を変え、ユイは一歩ずつ前へと歩み始めた。

ある日、ユイは再び公園のブランコに座った。夕焼けは、以前のような平凡なオレンジ色をしていたが、その光景は、もうユイにとって単なる「日常」ではなかった。アカリが教えてくれた、一瞬一瞬が輝くことの意味。空の色の美しさ。風の匂い。全てが、アカリとの友情の残像として、ユイの五感に響いた。

アカリは、ユイ自身の心が生み出した幻想だったかもしれない。しかし、その幻想は、ユイの人生に確かな足跡を残し、彼女を本当の自分へと導いた。友情とは、形あるものだけではない。時には、心の奥底で生まれた光が、最も暗い場所を照らすこともある。

ユイは、もう一人ではない。彼女の中には、アカリという名の、永遠の友が息づいている。夕焼けの光が、遠くの地平線に消えゆく頃、ユイはそっと呟いた。

「ありがとう、アカリ。私、もう大丈夫だよ」

その言葉は、風に乗って空高く昇り、あの燃えるような緋色の残像へと溶けていった。