第一章 色彩の調和

僕、アキラの視界は、常に色彩の洪水に満ちている。人々が意識の底に沈めた感情は、オーラのような揺らめく波動となって僕の網膜を打つ。喜びは弾けるような黄金色、悲しみは静かに滲む瑠璃色、怒りは燃え盛る深紅色。それは時として煩わしくもあったが、親友であるリクといる時だけは、その能力を心から祝福できた。

リクから放たれる感情の波動は、常に澄み切った蜂蜜色をしていた。暖かく、穏やかで、僕の心を優しく包み込む光。僕の額にある『心の紋様』と、彼の額で複雑な幾何学模様を描く紋様が共鳴すると、世界はさらに輝きを増した。僕たちの友情は、この街の誰よりも深く、純粋だと信じていた。その証拠に、互いの紋様は年々精緻な輝きを増し、まるで夜空に浮かぶ一対の星座のようだった。

僕たちの部屋には、幼い頃に分け合った『共鳴の砂時計』が置いてある。僕が持つのは下半分、リクが持つのは上半分。二つを合わせると、中に満たされた光る結晶の砂が、信じられないほどゆっくりと落ちていく。一粒落ちるのに、一日かかるか、あるいはそれ以上。それは僕たちの絆の深さを測る、神聖な計器だった。

「なあ、アキラ。今日の空、何色に見える?」

リクがベランダの手すりに寄りかかり、夕暮れの街を見下ろしながら尋ねる。彼の声は風に乗り、心地よく僕の耳に届いた。

「空の色なんて、見ればわかるだろ」

「お前の目には、違う色が映るんじゃないかと思ってさ」

彼の横顔を彩る蜂蜜色の光の中に、ほんの一瞬、インクを垂らしたような深い藍色が混じった。僕は思わず息を呑む。それは僕が今までリクから感じたことのない、底なしの憂いを秘めた色だった。

「……どうしたんだ、リク?」

「ん? 何が?」

彼は振り返り、いつもの屈託のない笑顔を僕に向けた。蜂蜜色の光が再び世界を満たし、先ほどの藍色は幻だったかのように消え去る。だが、僕の胸には小さな棘が刺さったまま、鈍い痛みを残していた。その夜、僕たちが共有した夢の幻影は、いつもと少しだけ違っていた。共に笑い合った夏の日の記憶の背景に、見たこともない灰色の路地裏が、一瞬だけ重なって見えたのだ。

第二章 不協和音と砕けた砂

翌朝、僕の世界は音もなく崩壊した。

リビングに現れたリクの姿に、僕は言葉を失った。彼の額。昨日まで、僕の紋様と誇らしげに共鳴し合っていた、あの複雑で美しい光の紋様が、跡形もなく消え失せていた。まるで最初から何もなかったかのように、滑らかな皮膚があるだけだった。

彼の表情は抜け落ち、感情の波動も色を失っていた。蜂蜜色の光はなく、ただ透明な陽炎のような揺らめきだけが、彼の輪郭を曖昧に縁取っている。

パリン。

乾いた音が部屋に響いた。視線を落とすと、棚に置いていた僕の砂時計のガラスが、蜘蛛の巣状にひび割れていた。中の光る結晶は、まるで涙のように床に散らばり、その輝きを急速に失っていく。砂が、瞬時に全て落ち切ったのだ。

「リク……お前の紋様が……」

僕の声は震えていた。リクは何も答えず、ただ虚ろな目で僕を見つめるだけだ。その視線は僕を捉えているようで、その奥の壁を透かして見ているようでもあった。

街へ出ると、異変はさらに顕著になった。人々がリクを認識しないのだ。すれ違う誰もが、彼の存在に気づかないかのように視線を素通りさせていく。カフェで僕が注文を取りに行っている間に、リクの座っていた席に別の客が平然と腰を下ろした。彼は『魂の孤立者』になってしまったのだ。その存在が、世界から薄れ始めている。

「どうしてなんだ、何があったんだよ!」

僕は街角で、彼の肩を強く掴んだ。その瞬間、僕の意識は激しい渦に飲み込まれた。

――錆びた鉄の匂い。滴る水の冷たさ。知らない路地裏で、複数の人間が誰かを取り囲んでいる。憎悪に満ちた囁き声が、僕の鼓膜を直接掻きむしる。暴力。絶望。これは僕たちの記憶じゃない。リクの記憶ですらない。暗く、冷たく、救いのない、誰かの過去。その幻影の片隅で、僕はリクによく似た少年が、必死の形相で何かを庇っている姿を垣間見た。違う、これはメッセージだ。リクが僕に見せている、歪んだ記憶の奔流なのだ。

幻影から解放された時、僕の呼吸は乱れ、全身に冷や汗が噴き出していた。リクは変わらず、そこに静かに立っていた。まるで、この世の全ての悲しみを閉じ込めたガラス細工のように。

第三章 記憶の防波堤

リクから共有される幻影は、日を追うごとに激しさを増していった。それはもはや断片的なイメージではなく、他人の人生を強制的に追体験させられる拷問に近いものだった。見知らぬ人々の後悔、嫉妬、裏切り。負の感情の奔流が、僕の精神を容赦なく削っていく。僕は何度もリクに問い詰めたが、彼はただ静かに首を振るだけで、その唇から言葉が紡がれることはなかった。

このままでは僕がおかしくなる。僕は藁にもすがる思いで、都市の中央古文書館の奥深くへと足を踏み入れた。埃と古いインクの匂いが立ち込める中、僕は『魂の孤立者』に関する禁書に近い記録を探し続けた。そして、羊皮紙に記された一つの伝説に行き着いた。

『世界には、人々が忘却し、抑圧した記憶と感情の澱が存在する。それは集団的な無意識の闇となり、時に純粋な魂を持つ者を蝕む。古来より、その闇から最も親しい者を守るため、自らの存在と引き換えに全ての負の記憶を引き受ける者がいた。彼らは自らの心の紋様を消し去り、友情の証を捧げることで、巨大な記憶の防波堤となるのだ』

僕は震える手でページをめくった。そこには、信じがたい一文が記されていた。

『防波堤は、守りし者と魂の繋がりを保つ。しかし、その繋がりを通して伝わるのは、もはや美しい記憶ではない。引き受けた闇の記憶を歪めて見せることで、守りし者を自ら遠ざけ、闇への接触を拒むのだ。それは、友情が為せる、最も悲痛な最後の慈悲である』

全ての点が、線で結ばれた。

リクは、僕を守るために、自ら『記憶の防波堤』となったのだ。僕が共有していた不穏な幻影は、彼が引き受けた世界の闇の記憶。そして、それを僕に見せつけていたのは、僕を自分から遠ざけるため。僕を、このどうしようもない闇から守るための、彼の歪んだ最後の友情のメッセージだったのだ。

僕は古文書館を飛び出し、雨が降り始めた街を走った。リク、お前はなんて馬鹿なんだ。そんな犠牲の上に成り立つ世界で、僕が笑って生きていけるとでも思ったのか。アスファルトを叩く雨音が、僕の心臓の鼓動と重なっていた。

第四章 共鳴の選択

部屋に戻ると、リクは窓際に立って、外の雨を眺めていた。彼の身体はさらに希薄になり、向こう側の景色が透けて見えるほどだった。僕の足音に気づくと、彼はゆっくりと振り返った。その虚ろな瞳が、初めて僕をはっきりと捉えたように見えた。

「全部、わかったよ。リク」

僕は静かに告げた。床に散らばったままの、砂時計の結晶のかけらが、僕の足元で微かに光る。

「お前が守ろうとした世界で、俺が一人で生きていけるわけないだろ」

僕は自分の額に手を当てる。そこにある紋様は、リクの輝きを失った分まで光を吸収したかのように、今や世界で最も美しく、複雑に輝いていた。リクの犠牲の証。彼が僕に託した、孤独な光。

僕はポケットから、ひび割れた砂時計の半分を握りしめた。

選択の時だ。

リクの犠牲を受け入れ、彼が守ったこの世界で、彼の記憶を胸に抱いて生きていくのか。

それとも。

この紋様を、僕たちの友情の最後の証を犠牲にして、彼が引き受けた果てしない闇へと飛び込み、彼の手を取りにいくのか。

答えは、とうに出ていた。

僕は透き通るリクの身体の前に立ち、彼の手をそっと握った。まだ、温かさが残っていた。

「一人で背負い込むなよ。昔からの、お前の悪い癖だ」

僕は微笑み、自分の紋様に意識を集中させる。

「お前の闇を、半分寄越せよ。リク」

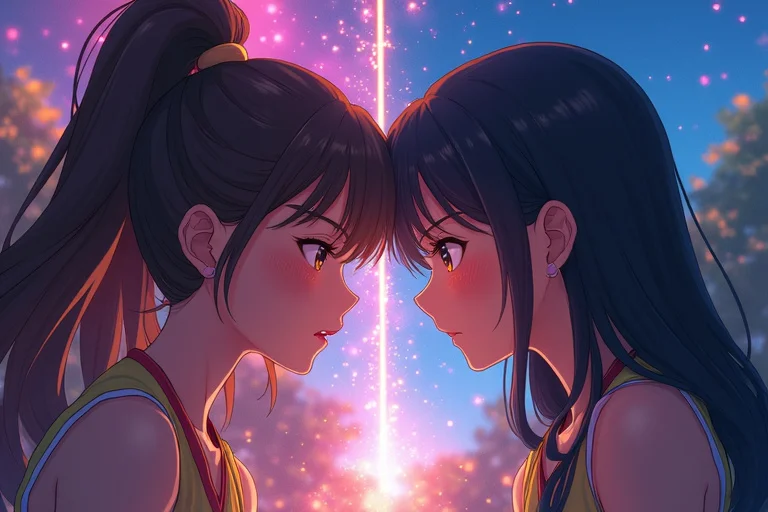

刹那、僕の額の紋様から眩いばかりの光が迸り、リクの希薄な身体を純白の光で包み込んだ。それは破壊の光ではない。共有の光。共鳴の光だ。僕の存在が、彼の闇へと溶け出していく感覚。彼の孤独が、僕の魂へと流れ込んでくる感覚。痛みと、それ以上の安らぎが、僕の全身を駆け巡った。

世界がどうなるのか、僕たちがどうなるのか、もうわからない。ただ確かなことは、僕たちは再び、二人で一つになったということだ。

部屋の片隅で、床に散らばっていた二つの砂時計のかけらが、まるで互いを求めるように寄り添い、淡く、優しい光を放ち始めていた。