第一章 凍てつく契約

重厚なマホガニーのデスクを挟んで、氷のような視線が私を貫いていた。

空調の効いた社長室は、まるで冷蔵庫の中にいるように肌寒い。

いや、私の震えは寒さのせいではない。

目の前に座る男――氷室怜(ひむろ れい)が放つ、圧倒的な威圧感のせいだ。

「条件は以上だ。不満はあるか?」

低く、よく通る声。

無駄な感情を一切削ぎ落としたその声色は、まるで精密機械のようだった。

私は手元の契約書に視線を落とす。

『第十条 乙(美緒)は甲(怜)の配偶者として、同居義務を負う』

『第十一条 婚姻期間は一年とする』

『第十二条 期間中、乙は甲の許可なく身体的接触を行ってはならない』

「……ありません」

震える声で答えると、怜は満足げに頷いた。

実家の借金を肩代わりしてもらう代償。

それが、この冷徹な男との契約結婚だった。

彼は祖父へのポーズとして、従順な妻を必要としていた。

私は金が必要だった。

利害の一致。

それだけの関係。

「では、ここにサインを」

差し出された万年筆を受け取る。

指先が触れた瞬間、パチリと静電気が走った。

私が驚いて手を引っ込めると、怜の眉がわずかに動く。

その一瞬。

本当に一瞬だけ、彼が無機質な仮面の下に、飢えた獣のような光を宿したのを私は見逃さなかった。

(今の、なに……?)

調香師としての修行を積んだ私の鼻が、かすかに捉える。

高級なスーツの繊維の奥から漂う、冷たくて鋭い、それでいて噎せ返るようなムスクの香り。

それは理性的であるはずの彼の、内側から溢れ出る熱の予感だった。

「どうした? 迷っている暇はないはずだが」

「い、いえ」

私は逃げるようにサインを済ませた。

これが、逃れられない檻への入り口だとも知らずに。

第二章 沈黙の同居生活

都心を見下ろすタワーマンションの最上階。

そこが私たちの「愛の巣」とは名ばかりの、冷たい檻だった。

生活は淡々と過ぎた。

怜は朝早く出社し、深夜に帰宅する。

私は彼のために食事を用意し、彼が手をつけなかった冷たい料理を翌朝処分する。

会話はない。

視線すら合わない。

けれど、私は違和感を覚えていた。

夜中、ふと目を覚ますと、気配を感じることがある。

リビングのソファで眠ってしまった私の傍らに、彼が立っているのだ。

触れはしない。

ただ、じっと見下ろしている。

その視線の熱さが、私の肌をじりじりと焦がすようだった。

(気のせい……よね?)

ある雨の夜。

私が調合した新作の香水を試していると、帰宅した怜が私の背後に立った。

「……いい匂いだ」

耳元で囁かれた声に、背筋が跳ねた。

振り返ると、いつもの冷静な仮面が少しだけ崩れている。

ネクタイを緩め、首元を露わにした彼は、ひどく色っぽかった。

「あ、ありがとうございます。これはイランイランをベースに……」

「お前の匂いだ」

「え?」

「香水じゃない。お前自身の匂いが、鼻について離れない」

彼は私の首筋に顔を寄せた。

触れるか触れないかの距離。

彼の吐息が、うなじの産毛を揺らす。

「ひっ……」

「契約条項を覚えているか? 美緒」

「は、はい。許可なく、接触しては……」

「そうだ。お前からは、触れるな」

彼は低い声で言い捨てると、私の反応を楽しむように口角を上げ、そのまま寝室へと消えていった。

残された私は、彼が残した熱の余韻に、膝から崩れ落ちそうになった。

身体の奥が、甘く疼いている。

冷徹だと思っていた彼の、あの燃えるような瞳。

あれは獲物を狙う捕食者の目だった。

第三章 決壊する理性

その日、会社の創業記念パーティーに同伴した私は、不慣れなヒールとシャンパンの酔いでふらついていた。

取引先の初老の男性が、私の腰に手を回し、「奥様、支えて差し上げましょう」と粘着質な視線を送ってくる。

「あ、あの、大丈夫です……」

逃げようとしても、腰の手が離れない。

助けを求めて会場を見渡すが、怜は遠くで役員たちと話している。

(どうしよう……)

その時だった。

空気が凍りついた。

「俺の妻に、気安く触れるな」

絶対零度の声。

気づけば、私の腰にあった男の手は振り払われ、代わりに怜の強靭な腕が私を抱き寄せていた。

周囲が息を呑むほどの、強烈な所有欲。

怜は男を一瞥しただけで、男は顔面蒼白になり謝罪して去っていった。

「帰るぞ」

「れ、怜さん? まだパーティーは……」

「限界だ」

彼は短く吐き捨てると、私を強引にリムジンへと押し込んだ。

車内の間仕切りが上がった瞬間、彼が覆いかかってきた。

「んっ……!」

唇が塞がれる。

今までの冷淡さが嘘のような、貪るような口づけ。

息ができない。

舌が絡み合い、唾液を啜る音が車内に響く。

「れ、い……さん……苦し……」

「黙ってろ。今まで我慢させておいて、これだけで済むと思うな」

彼の指が、ドレスの背中のファスナーを引き下ろす。

ひやりとした夜気と、彼の手のひらの灼熱が同時に肌を襲った。

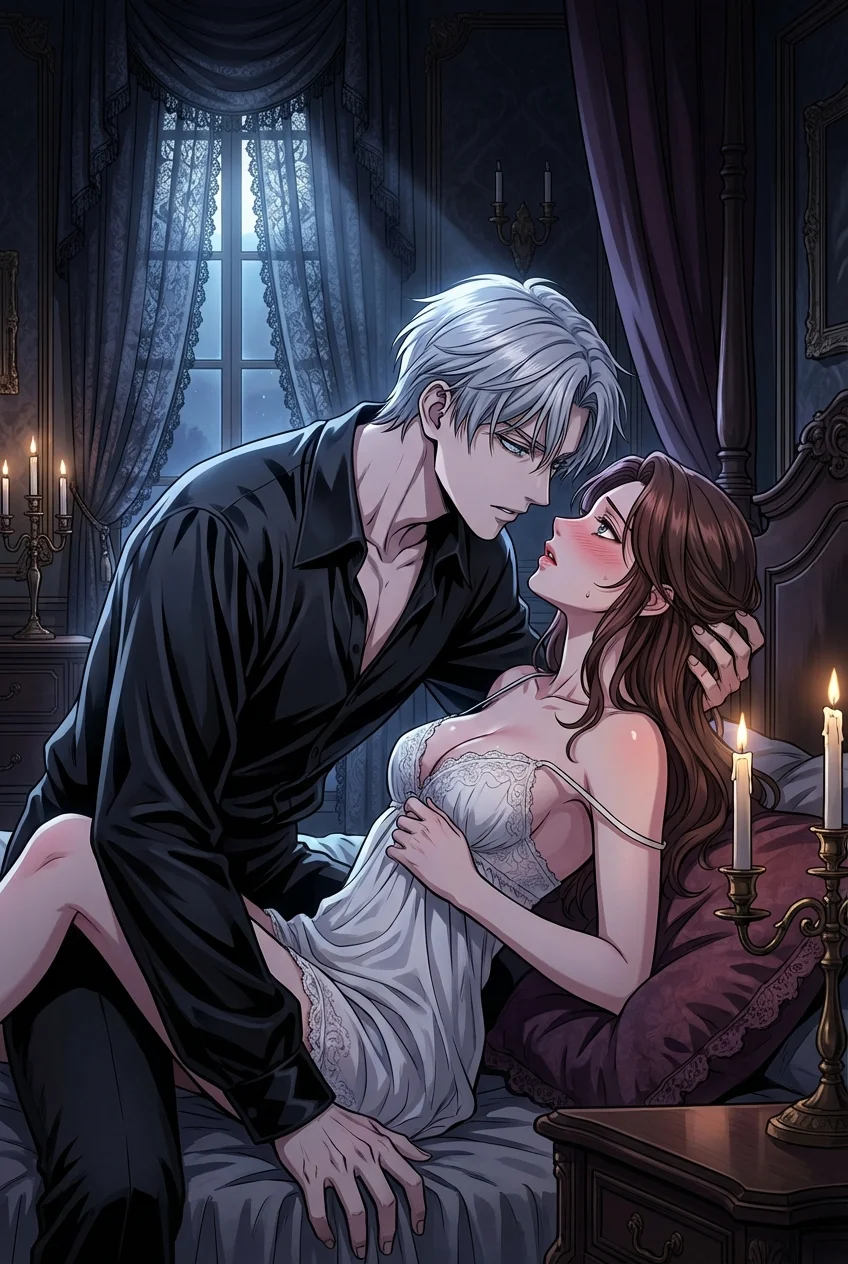

第四章 蜜の檻

帰宅するなり、私はベッドへと放り出された。

逃げる間もなく、怜がのしかかってくる。

普段の整った髪は乱れ、瞳は欲望でどす黒く濁っていた。

「契約違反だ……なんて言うつもりはないだろうな」

彼は私の両手首を片手で頭上に押さえつけた。

絶対的な支配。

抵抗できない姿勢のまま、私は彼の視線に晒される。

「ずっと、狂いそうだった」

怜の指が、私の鎖骨をなぞり、胸の谷間へと滑り落ちる。

その軌跡が火傷のように熱い。

「お前が家の中を歩く音、シャワーを浴びる水音、そしてこの……甘い匂い」

彼は私の胸元に顔を埋め、深く息を吸い込んだ。

まるで、私の魂ごと吸い尽くそうとするかのように。

「あっ……んぅ……!」

直接的な行為などないのに、彼に匂いを嗅がれるだけで、身体の芯が痺れていく。

彼の唇が肌を這う。

甘噛みされ、吸い上げられるたびに、私の理性は音を立てて崩れていった。

「美緒、泣くな。いや、もっと泣け」

彼は私の太ももの内側を、執拗に撫で上げた。

焦らすような手つき。

一番触れてほしい場所に、指先が掠める。

「あ、だめ……怜さん、おかしくなる……!」

「おかしくなれ。俺はもう、とっくに壊れている」

彼の手が、私の秘められた場所へと到達する。

衣服越しではない、直接の感触。

熱くて、大きくて、逃げられない。

「あぁっ! んっ、ああっ!」

声が抑えられない。

彼は私の反応を確かめるように、ゆっくりと、そして深く侵略を開始した。

指の動きに合わせて、私の腰が勝手に跳ねる。

恥ずかしさなど、快楽の濁流の前では無意味だった。

「いい声だ。もっと聞かせろ」

彼は私の耳元で囁き、耳たぶを甘く噛んだ。

その刺激と、下半身を蹂躙する快感が重なり、目の前が真っ白になる。

身体の奥底から、熱い蜜がとめどなく溢れ出した。

「怜さん、もう、無理、ゆるして……!」

「許さない。今夜は、お前の全てを俺に刻み込む」

彼の楔が、私を貫く。

比喩ではない。

彼という存在そのものが、私の空虚な器を満たし、溶かしていく感覚。

痛みと快楽が混ざり合い、私は自分が自分でなくなるような陶酔に溺れた。

「愛してる……美緒」

絶頂の瞬間、彼が漏らした言葉。

それは契約という名の檻の中で、私が最も聞きたかった言葉だった。

最終章 永遠の共犯者

翌朝、目覚めると、私は怜の腕の中にいた。

全身に昨夜の情事の痕跡が残っている。

気だるい体を動かそうとすると、彼が目を覚まし、強く抱きしめ直された。

「……逃がさない」

寝起きの掠れた声。

そこにはもう、冷徹な社長の面影はない。

ただの、愛に溺れた一人の男がいた。

「契約期間は一年でしたよね?」

私が意地悪く尋ねると、彼は不敵に笑った。

「契約書をよく見たか? 更新に関する条項は、俺に全権がある」

「それって……」

「お前は一生、俺の妻だ。この甘い匂いが枯れるまで……いや、枯れても離さない」

彼は再び私に口づけた。

朝の光の中で、私たちは二度目の蜜月へと落ちていく。

これは契約から始まった、歪で、けれど誰よりも濃厚な愛の物語。

私は喜んで、この甘やかな檻に囚われ続けるだろう。

彼という熱が、私を溶かし尽くす最期の日まで。