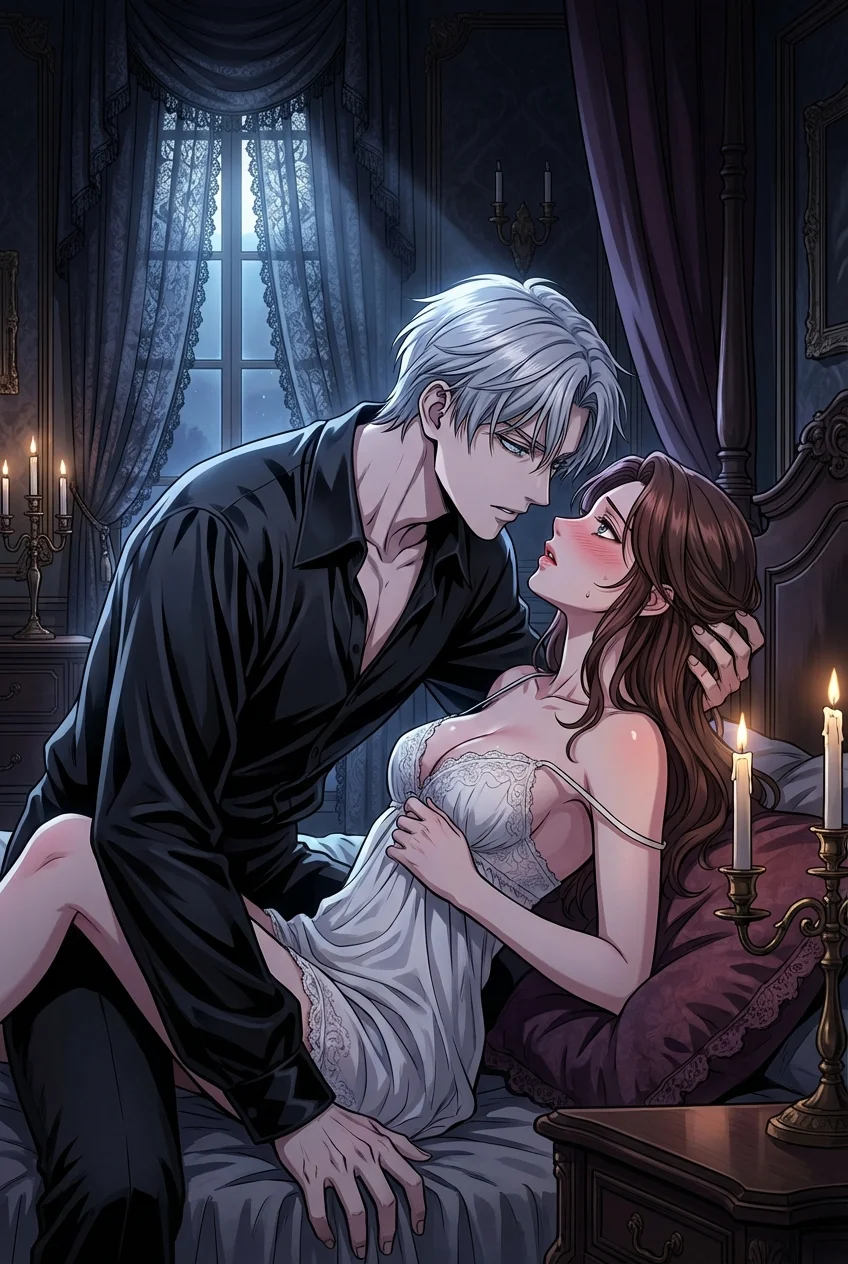

第一章 午前二時の不協和音

午前二時。

東京の空を切り裂く摩天楼、その二十八階。

空調の送風音が、深海の底のような重低音でフロアを這っている。

設定温度は二十三度。肌寒いはずの室温だ。

それなのに、私の額にはじっとりと脂汗が浮いている。

喉が渇く。

水を飲んでも、氷を噛んでも癒えない、砂漠のような渇き。

キーボードを叩く指先が、微かに震えていた。

背後で気配がした。

「……編集長」

低い、弦楽器のような響き。

振り返るまでもない。

うなじの産毛が粟立つ感覚だけで、そこに誰が立っているか理解できてしまう。

空気が、歪む。

まるで真夏のアスファルトのような陽炎が、私の背後で立ち昇っている。

「まだ残っていたの、新堂」

視線をモニターに磔にしたまま、私は乾いた唇を開いた。

「香月さんが帰らないのに、僕だけ帰るわけにはいきませんよ」

新堂悠真。

入社三年目の部下。

昼間は涼しげなガラス細工のような青年が、夜の帳が下りると、どうしてこれほどの熱量を放つのだろう。

彼が一歩近づくたび、私の肌が物理的な熱を感じて悲鳴を上げる。

火傷しそうだ。

彼の中にある、どす黒く煮えたぎる『何か』が、輻射熱となって私を焦がす。

コツ、コツ、と革靴の音が近づく。

そのリズムは、不整脈を起こし始めた私の心臓と、酷く似ていた。

「最終稿のチェックは終わったわ。帰りなさい」

「いいえ。まだ、終わっていません」

彼の声には、雨上がりの土のような、重たい湿度が混じっていた。

鼻腔をくすぐる、古い紙とムスクの香り。

近い。

彼がデスクの脇に立ち、覆いかぶさるように身を乗り出したのだ。

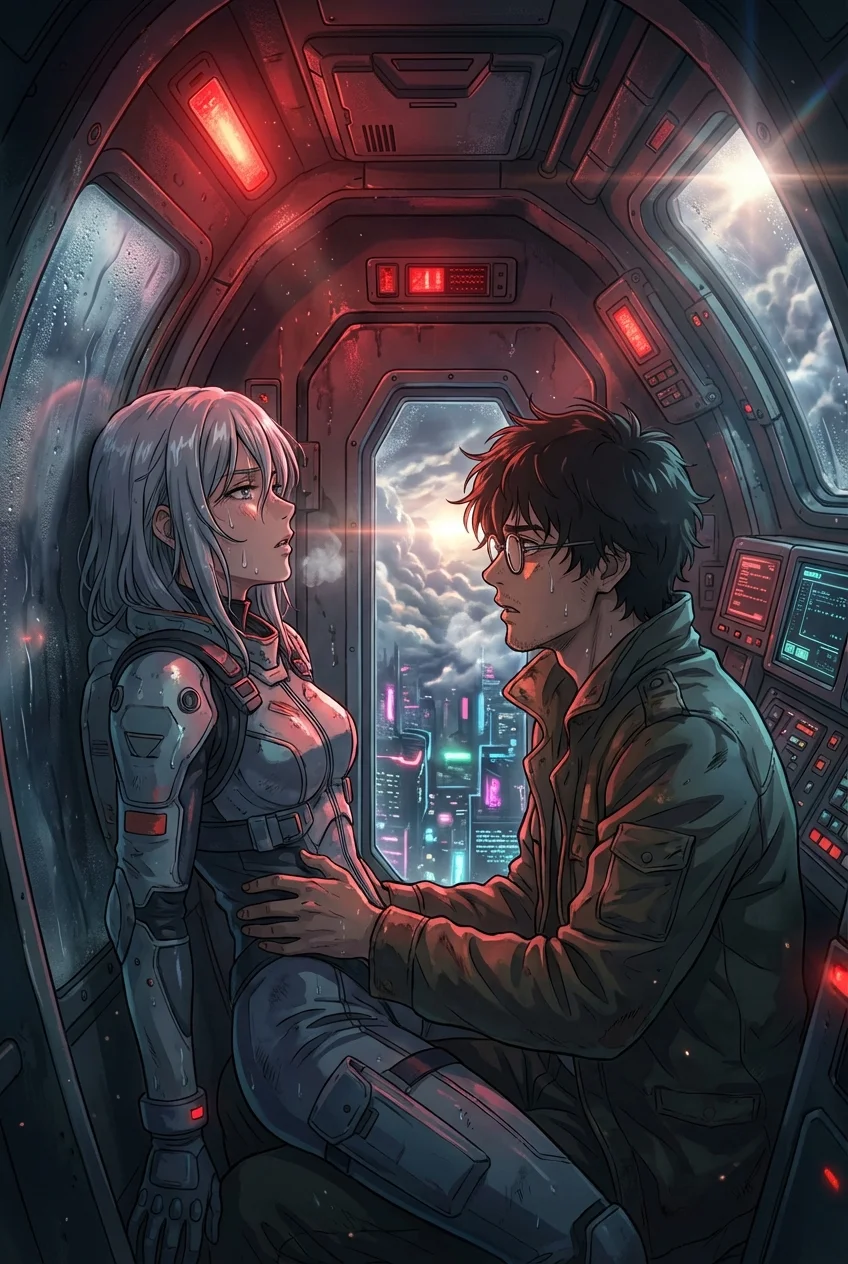

天井の四隅で、監視カメラの赤いLEDが、爬虫類の目のように光っている。

このオフィスは、硝子の檻だ。

AIによる行動解析システムが常に作動し、社員の動線、滞留時間、接近距離を監視している。

不貞も、癒着も、あらゆる『ノイズ』は異常値としてログに残る。

もし今、不自然に密着すれば、明日の朝には管理画面にアラートが表示されるだろう。

積み上げたキャリアも、彼の未来も、デジタルの藻屑となる。

だというのに。

「……新堂、近すぎるわ」

「そうですか? 文字が、よく見えなくて」

彼は悪びれもせず、さらに距離を詰めた。

シャツ越しに伝わる体温が、私の二の腕を焼く。

熱い。

ただの体温ではない。

私の理性の防壁を溶かし、内側へ雪崩れ込もうとする暴力的な熱波。

丹田の奥底で、重く、甘い疼きが明滅し始めた。

「離れて」

「香月さん」

彼は私の拒絶を無視し、デスクの端にある調光式ライトへ手を伸ばした。

細く、骨ばった指。

その指先が、真鍮のダイヤルに触れる。

「少し、眩しすぎますね」

カチリ。

彼がダイヤルを回すと、デスクを照らしていた光が一段階、落ちた。

影が濃くなる。

その暗がりは、私たちが共犯者へと堕ちるための、合図だった。

第二章 インクの匂いと過去の棘

薄闇の中、モニターのブルーライトだけが、新堂の彫像めいた横顔を青白く切り取っている。

美しい、と思う。

だがその瞳の奥には、底のない井戸のような暗闇が口を開けていた。

「この原稿の主人公……まるで、誰かさんの昔みたいですね」

彼が指先でなぞったのは、新人賞の応募原稿だった。

親に見捨てられ、孤独に歪んだ少年の手記。

「ありふれた設定よ」

「いいえ。僕には分かります。香月さんが、この物語を選んだ理由も」

新堂の手が、マウスを握る私の手に重なりかけた。

触れてはいない。

皮膚と皮膚の間、わずか数ミリの隙間で、彼の熱がバチバチと放電している。

「……何を言いたいの」

「十年前。ある無名作家の私小説が、社会現象になりましたよね。担当編集は、あなただった」

心臓が、早鐘を打った。

忘れるはずもない。

私の編集者としての原点であり、罪の記憶。

ある少年を救い上げ、そして絶望の底へ突き落として書かせた、一冊の本。

「あの本が、僕の全てを変えたんです」

新堂の声が、耳元で溶けるように囁かれる。

マイクには拾われない、吐息だけの音量。

「救われたと思いました。僕の汚い感情も、ドロドロした欲望も、全て肯定された気がした」

彼の熱が、質量を持って私にのしかかる。

息が苦しい。

酸素が薄くなり、代わりに彼の放つ濃密なフェロモンが肺を満たしていく。

「でも、あなたは作家を捨てた。……消費して、使い潰した」

「違う……!」

思わず声を上げそうになり、自分の唇を噛んで堪える。

カメラが見ている。

大きな音を出せば、音声解析AIが反応する。

「違わない。あなたはそういう人だ。冷酷で、美しくて……人の人生を物語の燃料としか思っていない」

新堂の顔が、さらに近づく。

唇が触れそうな距離。

彼の瞳孔が開いているのが見えた。

そこにあるのは、純粋な憎悪ではない。

歪みきった崇拝。

そして、神を喰らおうとする信徒の、どうしようもない飢餓感。

「だからこそ、僕はあなたに惹かれた。その氷のような仮面の下を、暴きたくてたまらない」

「やめ……て……」

言葉とは裏腹に、私の身体は熱に浮かされたように力を失っていた。

彼の熱量が、私の中に眠っていた『女』を、無理やり引きずり出していく。

乾ききっていたはずの身体の深部が、熱い蜜を湛え始めているのを感じた。

「香月さん。熱いですよ。ここからでも匂い立つようだ」

彼は私の反応を愉しむように、もう一度、ライトのダイヤルに指をかけた。

カチリ。

光がさらに落ちる。

私たちの輪郭以外、全てが夜の闇に溶けた。

第三章 共犯者の夜

「仕事の続きをしましょうか」

新堂はそう言うと、私の椅子の背もたれに手をかけ、くるりと回転させた。

私はデスクと彼の身体の間に挟まれる。

逃げ場はない。

「新堂、カメラが……」

「大丈夫ですよ。この角度なら、あなたの身体は僕の背中で隠れる。計算通りです」

彼は把握している。

このオフィスの死角を。

監視システムの限界を。

彼が、ふわりと私の髪を撫でた。

その優しさが、逆に恐ろしい。

「……足を」

命令口調。

普段の彼からは想像もできない、傲慢な響き。

けれど、その声に含まれた絶対的な熱量に、私の膝は震えながらも力を失った。

拒絶の壁を、彼の革靴の爪先が静かにこじ開けてくる。

「いい子だ」

彼の手が、私の膝上へ滑り込んだ。

ビクン、と身体が跳ねる。

熱い。

火傷しそうなほどの手のひらが、タイトスカートの裾をくぐり、太腿の柔らかな皮膚を這い上がってくる。

「んっ……!」

声を押し殺す。

ここはオフィスだ。

神聖な仕事場だ。

上司と部下が、こんなことをしていいはずがない。

背徳感が、脳内麻薬となって全身の血管を駆け巡る。

ダメだと思えば思うほど、身体の奥が疼き、彼を求めて収縮する。

「香月さん、あなたのその『氷の女王』の仮面の下が、こんなに熱を持っていること……社員の誰も知らないんでしょうね」

彼の指が、核心へと迫る。

薄い布地が一枚、ずらされた。

冷たい空気に晒された秘所が、救いを求めるように脈打つ。

すぐに、彼の熱い指がそこに触れ、埋め尽くした。

「あ、ぁ……っ!」

机の天板にしがみつき、爪を立てる。

彼の指使いは、まるで原稿に赤字を入れるように的確で、執拗だった。

理性の境界線を行き来する指先。

カメラが見ている。

マイクが聞いている。

その恐怖がスパイスとなり、快楽の感度を極限まで跳ね上げる。

もしバレたら、私は終わりだ。

その絶望的なスリルが、私を断崖絶壁へと追い立てる。

「声を出したら、終わりますよ」

新堂が意地悪く囁き、指の動きを早めた。

衣擦れの音。湿った水音。

静寂なオフィスに微かに響く背徳のノイズを、彼はキーボードを叩く音で巧みにカモフラージュした。

片手で私の身体を弄りながら、もう片方の手で彼は平然と業務日報を打ち込んでいる。

その異常な器用さと、狂気。

「ねえ、香月さん。覚えていますか? 十年前の、あの少年を」

彼が、一番感じるところを、抉るように擦り上げた。

「んんっ……! ううっ!」

意識が白濁する中、彼の手の感触が、ふと変わった。

私の中を掻き回すその指。

右手の薬指の腹に、硬く、大きなタコがある。

ペンダコだ。

それも、尋常な書き方ではできない、骨が変形するほどの硬度を持ったタコ。

思考の海に、雷が落ちたような衝撃が走った。

十年前。

来る日も来る日も、血を吐くように原稿用紙に向かっていた少年。

彼の指は、ペンを握りしめすぎて、いつも赤く腫れ上がっていた。

『先生、指が痛いよ』

そう泣き言を言った少年に、私は冷たく言い放ったのだ。

『その痛みで書くのよ。傑作は、傷口からしか生まれないわ』

まさか。

薄目を開けて、目の前の男を見る。

新堂は、万年筆を取り出し、弄んでいた。

そのインクの色は、あの日見たのと全く同じ、深淵のようなブルーブラック。

「――っ、まさか……あな、た……」

「やっと気づいてくれた」

彼は満足げに微笑むと、最後の一撃を与えた。

激しい電流が、脊髄を突き抜ける。

オフィスチェアの上で、私は無様に背中を反らし、声にならない叫びをあげて、目の前が真っ白に弾けた。

世界が溶け落ちる。

第四章 永遠に続く校了

荒い呼吸を整えるのに、永遠のような数分を要した。

汗ばんだブラウスが肌に張り付いている。

私は、糸が切れた人形のように椅子に沈み込んでいた。

新堂は、胸ポケットからハンカチを取り出し、濡れた指を丁寧に拭うと、何事もなかったかのようにデスクライトのダイヤルに触れた。

カチリ。

光量が、元に戻る。

彼の手つきは、神聖な儀式の終わりを告げる司祭のようだった。

「……最低ね、私たち」

私の声は、擦り切れたレコードのように掠れていた。

「ええ。最高の共犯者です」

新堂は、淡々と答えた。

彼の瞳から、先ほどの狂気じみた熱は鳴りを潜め、いつもの冷静で優秀な部下の顔に戻っていた。

だが、私は知ってしまった。

その硝子のような瞳の奥底で、決して消えることのない青白い炎が燃えていることを。

それは、私への愛憎と、書くことへの業が入り混じった、地獄の業火だ。

「これで終わりじゃないわよね?」

震える声で問う。

これは、脅迫への恐怖ではない。

この歪な関係の終わりを恐れる、私自身の『渇望』だった。

新堂は、口角を微かに上げた。

その笑みは、十年前の少年が見せた、無垢で残酷な笑顔と重なった。

「まさか。まだプロローグですよ、編集長」

彼はデスクの上の乱れた書類を整え、私に優しく微笑みかけた。

「監視カメラの死角も、マイクの感度設定も、全て僕の手のひらの上です。このオフィスは、僕たちのための檻ですから」

彼は私の乱れた襟元を直す。

その手つきは、所有者が所有物を愛でるような、傲慢さと愛おしさに満ちていた。

私は理解した。

この関係は、私が破滅するまで、あるいは彼が私を『書き尽くす』まで続くのだと。

そして、その破滅的な未来に、どうしようもないほどの昂ぶりを感じている自分を、認めざるを得なかった。

「……仕事に戻りましょう、新堂」

「はい。朝まで、たっぷり時間はありますから」

私はキーボードに手を置く。

指先が震えている。

しかし、その震えは、もはや恐怖によるものではなかった。

デスクライトの光が、私たちの手元だけを孤島のように照らし出す。

硝子の檻の中で、私たちは視線を絡ませ合う。

言葉はいらない。

漂う熱気と、インクの匂いだけが、真実を語っている。

明日も、明後日も、私たちはこの場所で、社会という皮を被った獣として、互いの魂を削り合うのだ。

誰にも知られることなく。

永遠に続く校了作業のように。

私は息を吸い込み、再びキーボードを叩き始めた。

その乾いた音は、まるで二人の鼓動のように、深夜のオフィスに響き渡った。