第1章: 4Kの檻

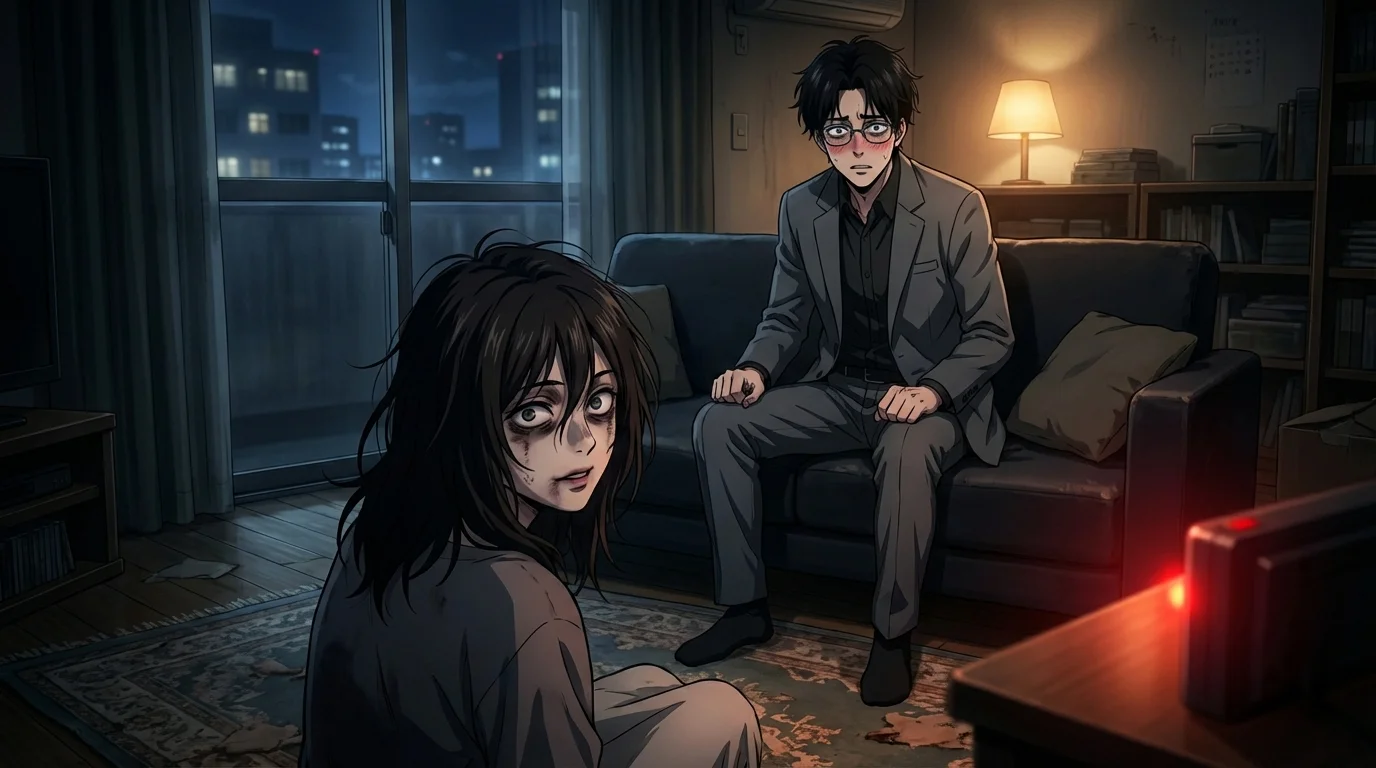

横浜、マンションの一室。外界を拒絶する遮光カーテンの重なり。その闇の底、相沢京介(32歳)の眼鏡レンズだけが、眼前の巨大な4Kモニターが放つ青白い燐光を反射している。猫背気味の背中はグレーの部屋着に包まれているが、肋骨の内側では心臓が早鐘を打ち、今にも破裂しそうだ。呼吸は浅く、速い。万年床のような眼下のクマが、高解像度の光に晒され、より濃い影を刻む。

「……約束、だよな」

問いかけか、あるいは自分自身への確認か。漏れたのは早口の独語。

リビングのソファには、妻の美咲(29歳)。顎のラインで切り揃えられた黒髪のボブカットが、俯くたびに表情を隠す。陶器のように白く滑らかな肌は、恐怖か、未知の予感か、小刻みに粟立っていた。視線の先にあるのは、テーブルの上の紙片――『誓約書』という無機質な明朝体。

「京介さんが、そう言うなら……」

消え入りそうな声。震える指先がボールペンを握りしめ、紙面にペン先を走らせる。インクが染み込む微かな音が、静寂な部屋に不釣り合いなほど大きく響いた。

サインが終わるや否や、京介は立ち上がり、アタッシュケースを開く。超小型CCDカメラ、集音マイク、そして――艶消しのシリコンで覆われた、卵型の遠隔操作デバイス。

「これを。ネックレスの裏にマイク、カメラはバッグの飾りボタンだ。絶対に、外さないでくれ」

美咲の背後に回り、ブラウスのジッパーを下ろす。露わになった背骨のラインを伝う冷や汗。ケーブルを這わせる京介の手は、作業の精密さとは裏腹に、熱を帯びて湿っていた。美咲が小さく身じろぎする。

「動かないで。……これで、僕たちは常に繋がっていられる」

仕上げに、ピンク色のシリコンデバイスを手渡す。言葉はなくとも、収まるべき場所は理解しているはずだ。頬を朱に染め、躊躇いながらもスカートの裾を捲り上げる美咲。布擦れの音。湿った粘膜が異物を受け入れる、卑猥な水音。

京介はモニターのスイッチを切り替え、テスト映像を表示させる。4Kの画質で映し出されたのは、バッグの視点から見上げる美咲の顎のラインと、緊張に強張る唇。

「行ってらっしゃい、美咲」

重たい金属音と共に、玄関のドアが閉ざされる。

京介は即座に書斎の椅子へ崩れ落ち、ヘッドフォンを耳に押し当てた。

「聞こえる……」

ノイズ混じりの音声信号。美咲の乱れた呼吸音と、アスファルトを踏みしめるヒールの音が、京介の脳髄を直接撫で回し始めた。まだ何も起きていない。だが、妻が「他の男」の元へ向かうという事実だけで、京介の股間には痛いほどの熱が集まっていた。

第2章: 操作される吐息

都心のラグジュアリーホテル、ラウンジ。琥珀色の照明がグラスの縁を舐める。

京介の潜むビジネスホテルとは、空気の密度さえ異なる世界。モニター越し、対面に座る男――氷室蓮(27歳)。

銀縁眼鏡の奥、爬虫類を思わせる冷徹な瞳。仕立ての良いジャケットの下、獲物に飛びかかる直前の獣のようなしなやかさが潜んでいる。

「その顔、旦那には見せたことないんだろ?」

骨伝導のようにクリアに響く蓮の声。威圧感を含んだ低音。

美咲は俯き、グラスの結露を指でなぞる。「そんなこと……ないわ」。否定する声は、京介が知る妻のトーンよりも半オクターブ高く、甘ったるい。

画面の中、蓮の長く美しい指が伸び、美咲の手に重なる。

瞬間、京介の喉が渇きで張り付いた。嫉妬? 否、起爆信号だ。

震える指が、手元のタブレット端末へ。

『Vibration Mode: Pattern 3 - Wave』

タップした瞬間、モニターの中の美咲がビクリと肩を跳ねさせた。

「っ……!」

口元を手で覆う美咲。蓮の視線が、反応を値踏みするように絡みつく。

「どうした? 気分でも悪いか?」

「い、いいえ……少し、酔ったみたい……」

嘘だ。

画面にかじりつく京介。玩具の振動が彼女の最も敏感な場所に波状攻撃を仕掛けているはず。周囲には談笑する人々。その中で、貞淑な妻が、夫の操る振動によって快楽の淵を歩かされている背徳。

テーブルの下の映像はなくとも、上半身の揺れだけで伝わる。太ももが小刻みに擦り合わされ、陶器のような肌に汗が滲み、頬の紅潮が広がっていく様が。

「ふ、あ……」

美咲の唇から漏れた、こらえきれない吐息。

それは拒絶の声ではない。京介が毎晩夢想し、しかし決して得られなかった「雌」の喘ぎ。

蓮は口角を歪め、冷笑とも慈愛とも取れる表情を浮かべる。

「随分と、敏感なんだね。……ここじゃ狭い。部屋に行こうか」

蓮が立ち上がり、美咲の手を引く。抵抗しない。いや、腰が砕けて自力では立てないのだ。

京介はタブレットの出力を『Max』にスライドさせた。

「行け……行けよ美咲……!」

モニターに額を押し付け、涎を垂らしながら見送る妻の背中。エレベーターの扉が閉まる瞬間、映像が一瞬ノイズで乱れ、再び鮮明になったとき、そこには後戻りできない地獄への入り口が映し出されていた。

第3章: 支配権の略奪

電子音が鳴り、重厚な扉が開く。

入室と同時に壁へ押し付けられる美咲。蓮の唇が強引に塞ぐ。

京介の心臓が早鐘を打つ。来た。ついに始まる。

だが次の瞬間、蓮の動きが止まった。

唇を離し、美咲の目を見るのではなく、彼女の胸元――バッグの飾りボタンとして仕込まれたカメラへ、真っ直ぐな視線を向ける。

「……趣味が悪いな」

鼓膜を氷柱のように貫く冷たい声。

バレた? なぜ? 完璧なカモフラージュだったはず。

蓮の手が美咲の首筋に伸びる。ネックレスを引きちぎるような勢いで掴み、裏側のマイクを摘み出した。

「いや、ダメっ!」美咲の悲鳴も意に介さない。

カメラのレンズに顔を近づけ、まるで京介の目の前にいるかのように囁く。

「聞こえてるんだろ? 旦那さん」

椅子から転げ落ちそうになる京介。全身の血が逆流し、手足の先が凍りつく。

「マ、マイクを切れ! 映像を……!」

パニックになりキーボードを叩くが、指が震えてタイプミスを連発。

画面の中の蓮は、ニヤリと笑った。捕食者が無力な獲物を見つけた時の、残酷で美しい笑み。

蓮は自身のスマートフォンを取り出し、操作を始める。

直後、京介のタブレットが警告音を発し、画面が赤く点滅した。

『Connection Lost... Reconnecting... Control Hijacked』

「な、なんだ!? 何が起きた!?」

「いいオモチャを使ってるじゃないか。Bluetoothのセキュリティが甘いよ」

マイクに向かって嘲る蓮。「ここからは、俺が操作する。あんたはそこで、指をくわえて見てな」

蓮のスマホ画面が、京介のタブレットと同じインターフェースを表示している。彼が画面をタップすると、美咲が「ひぐっ!」と弓なりに反り、その場に崩れ落ちた。

主導権の、完全な略奪。

京介は、妻を開発し管理する「支配者」の座から、ただの惨めな「傍観者」へと蹴落とされたのだ。

「やめろ……頼む、やめてくれ……!」

懇願は、一方通行の回線には届かない。

蓮はインカムを放り投げると、美咲の髪を掴み、カメラに向けて顔を上げさせた。

「特等席で見せてやるよ。あんたの奥さんが、どうやって壊れていくかを」

第4章: 焦点の喪失

「あ゛ッ、あ゛あ゛ッ! い、いやぁッ!」

モニターから溢れ出すのは、もはや言葉とは呼べない、獣のような絶叫。

蓮の手練手管は残酷なほどに的確だ。美咲の身体を楽器のように弾きこなし、京介が触れたことのない奥底の鍵盤を叩き続けている。

銀縁眼鏡を外した蓮の瞳は、狂気的なほど澄んでいた。美咲の涙で濡れた頬を指で拭うと、その指を彼女の口に含ませる。

「旦那に見られてるぞ。もっといい顔しろよ」

「み、見ないで……京介さん、見ないでぇ……ッ!」

泣き叫びながら、カメラのレンズを手で隠そうとする美咲。だが、蓮はその両手首を片手で容易く拘束し、頭上で組み伏せる。

白い肌に、蓮が刻む所有印が、赤黒い花のように咲き乱れていく。

京介は、モニターを叩き割りたい衝動に駆られていた。拳を握りしめすぎて、爪が掌に食い込み、血が滲む。

だが、目は逸らせない。

瞬きすら惜しく、網膜に焼き付けなければならないのだ。

この屈辱を、絶望を、そして――妻が、自分以外の男によって「女」として完成されていく、その禍々しい美しさを。

蓮が、京介には大きすぎると諦めていたその剛直な楔を、濡れそぼった美咲の蜜壺へとあてがう。

「入るぞ」

短く告げられた宣告。美咲の身体が限界まで引き伸ばされる。

「ぎぃッ――!!!」

音割れするほどの悲鳴。白目を剥きかけ、痙攣する四肢。

京介の喉から、言葉にならない嗚咽が漏れた。

「あ……あぁ……美咲……ッ!」

涙と鼻水で顔をぐしゃぐしゃにしながら、京介はズボンの上から自身の昂りを握りしめていた。怒りと悲しみ、そしてそれを遥かに凌駕する倒錯的な興奮が、脳髄を焼き切ろうとしている。

蓮が腰を打ち付けるたび、カメラの画角が揺れる。

汗と愛液が混じり合う粘着質な音が、ステレオ音声で京介の部屋を満たす。

意識が朦朧としてきたのか、美咲の焦点が定まらない。彼女の瞳が、ふとカメラのレンズを捉える。

助けて、と言うはずだ。そうであってくれ。

しかし、半開きの唇から紡がれたのは、京介の理性を粉砕する一言。

「……見てて」

瞬間、京介の中で何かが弾け飛んだ。

守るべき妻は死んだ。ここにいるのは、画素の向こうで快楽に溺れる共犯者。

「ああ、見てるぞ……! 見てやるからッ! もっと、もっと乱れろぉぉぉ!!!」

獣のように咆哮し、モニターに向かって白き熱を解放する。白濁した液体が、高解像度の妻の顔に飛び散り、ディスプレイの熱でゆっくりと乾いていく。

画面の向こうで、美咲もまた、蓮の名前を呼びながら、京介の知らない絶頂の闇へと堕ちていった。

第5章: 永遠の三原色

深夜2時。玄関のドアが開く音。

リビングの明かりを消したまま、ソファに座る京介。

美咲が入ってくる。髪は乱れ、メイクは崩れ、首筋には隠しようのない鬱血した痕がいくつも残る。かつての清楚な図書館司書の面影は、そこにはない。

古い本の匂いは消え、代わりにムスクと、雄の体臭と、精液の混じった生々しい匂いが漂う。

「……お帰り」

枯れた声。

美咲はビクリと肩を震わせたが、逃げ出そうとはしなかった。ゆっくりと京介に近づき、その足元に跪く。

「京介さん……私……」

謝罪か、言い訳か。

京介は何も言わず、サイドテーブルから一眼レフカメラを取り出した。

無言でレンズを美咲に向ける。

シャッター音。

フラッシュの光が、美咲の首筋に残る蓮の痕跡を、鮮明に切り取る。

美咲は眩しさに目を細めたが、拒絶はしなかった。それどころか、自らブラウスのボタンを外し、胸元を、そして乱されたままの下着を露わにする。

二人の間に、抱擁はない。キスも、慰めの言葉もない。

あるのは、レンズの絞りを調整する音と、荒い呼吸音だけ。

京介は、美咲の身体に残された「他人の所有物」としての証を、取り憑かれたように記録し続ける。自分では決してつけられない傷跡、自分では決して引き出せない表情。それらをデータとして保存することだけが、今の彼に残された唯一の愛の形。

「次は……いつにする?」

撮影が終わった後、京介がポツリと呟いた。

美咲は虚ろな瞳で京介を見上げ、そして、ゆっくりと口角を吊り上げる。それは、蓮が見せた冷笑とも似ていて、しかし、どこか聖女のような恍惚を含んでいた。

「新しいランジェリー……選んでくれるかしら。もっと、派手なやつを」

美咲はカメラのレンズに指を這わせ、ガラスの向こうの夫を見つめる。

その瞳の奥には、もはや京介の姿は映っていない。彼女が見ているのは、自分たちを繋ぐ電子信号と、その先にある底なしの沼だけだ。

震える手で再びシャッターを切る京介。

モニターとレンズを介してのみ成立する、歪な共犯関係。

闇の中で、カメラの赤い録画ランプだけが、二人の壊れた心臓のように明滅し続けていた。