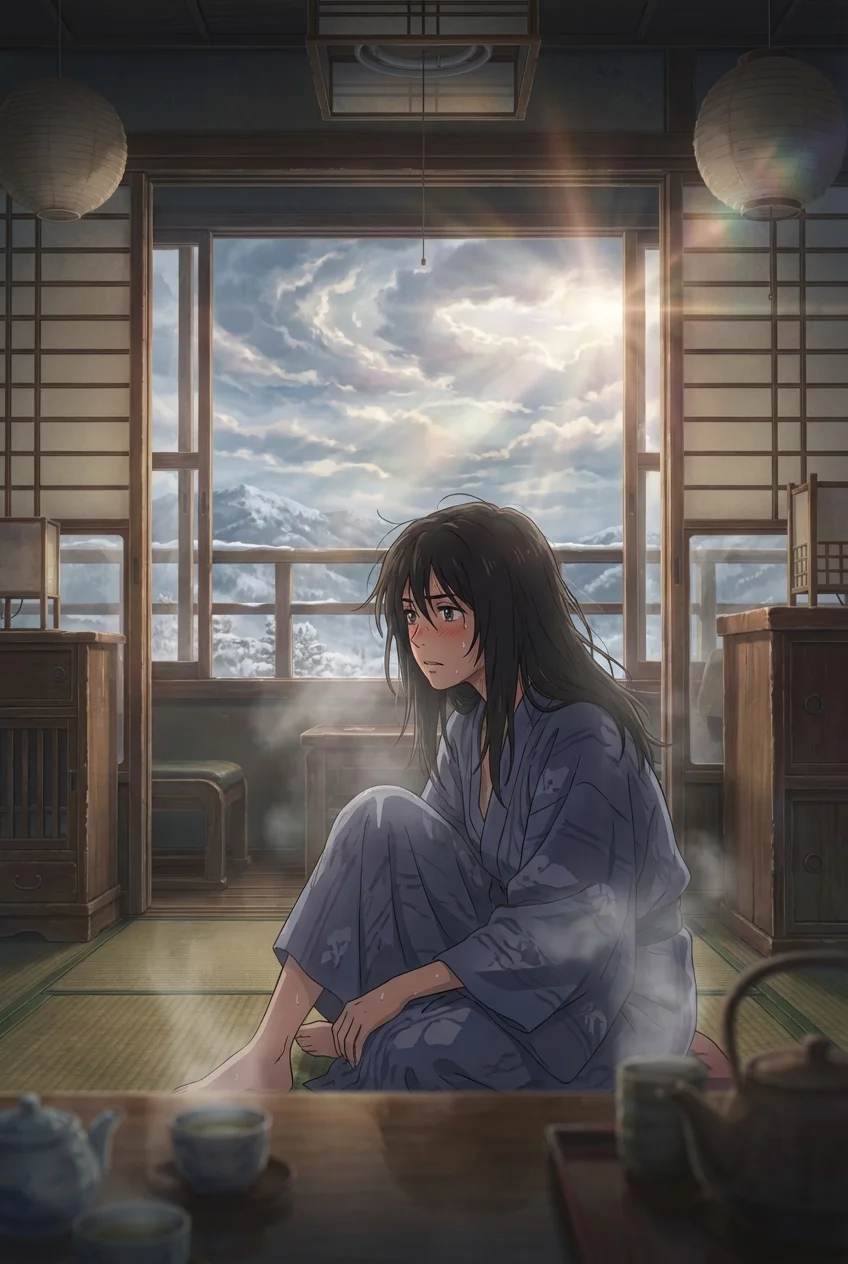

第一章 驟雨の予感

まとわりつくような湿気が、京の盆地を覆っていた。

午後の三時。

蝉時雨が、思考を麻痺させるように鳴り響いている。

縁側に立った私は、黒の絽(ろ)の着物の襟元を、指先で少しだけ広げた。

首筋を伝う汗が、胸の谷間へと滑り落ちていく感覚。

喪に服して一年。夫が遺したこの広い屋敷は、女一人が住むにはあまりにも静寂が過ぎる。

「……奥様」

庭先から聞こえた低い声に、私はビクリと肩を震わせた。

庭師の蓮(れん)だ。

二十代半ばの、日に焼けた肌。

濡れたような黒髪が、額に張り付いている。

「驚かせましたか」

「いいえ……。休憩になさいと言おうと思っていたのよ」

私の声は、自分でも驚くほど上ずっていた。

蓮が手に持っていた剪定鋏を置く。

その二の腕の筋肉が、汗で光りながら隆起するのが見えた。

彼の視線が、私の足袋の白さに絡みつく。

いや、もっと上。

着物の裾から僅かに覗く、足首を見ているのがわかった。

「冷たい麦茶を淹れたの。上がりなさい」

私は逃げるように背を向け、奥の間へと入る。

畳の上を擦る足袋の音だけが、やけに大きく響いた。

(いけない……)

胸の奥で、何かが疼く。

夫が生きていた頃には感じたことのない、熱く、重たい塊。

貞淑な妻。

冷ややかな美貌の未亡人。

周囲が私に貼ったレッテルを守るため、私は一年間、息を潜めて生きてきた。

けれど、この若い男の、獣のような視線に晒されるたび。

私の身体の奥底にある「秘密」が、鎌首をもたげようとする。

台所で氷をグラスに入れる指が震えた。

カラン、と氷が鳴る。

その音さえも、今の私には挑発的に聞こえた。

第二章 禁断の茶室

突然、空が割れるような雷鳴が轟いた。

ザァァァァッ!

バケツをひっくり返したような夕立が、庭の緑を叩きつける。

「ひどい雨……」

茶の間へ戻ると、蓮が濡れ鼠のようになって立っていた。

作業着が肌に張り付き、逞しい胸板の形を露わにしている。

「すみません、ずぶ濡れで。畳を汚してしまいます」

「いいのよ。タオルを持ってくるわ」

私は新しいタオルを彼に手渡した。

指先が触れ合う。

バチッ。

静電気ではない。

もっと生々しい、熱の伝播。

「……奥様」

蓮が私の手首を掴んだ。

その手は大きく、熱く、そして少し乱暴だった。

「離して……」

言葉とは裏腹に、私はその場から動けなかった。

彼から漂う、雨と土、そして若い男の匂い。

それが私の理性の堤防を、音を立てて崩していく。

「ずっと、見ていました」

蓮が掠れた声で囁く。

「旦那様が亡くなってから、あなたが夜、一人で溜め息をついているのを」

「やめて……そんなこと……」

「嘘だ」

彼は私の手首を引き寄せ、その濡れた唇を、私の掌に押し付けた。

舌先が、生命線の上を這う。

ゾクゾクとした電流が、背骨を駆け上がった。

「あっ……」

漏れ出た声は、拒絶ではなく、懇願の響きを帯びていた。

「本当は、寂しかったんでしょう? いや、寂しいんじゃない」

蓮の瞳が、私の瞳の奥底を射抜く。

「疼いて、どうしようもなかったんでしょう?」

図星だった。

夫は優しかったが、淡白だった。

私の内側に眠る、底なしの渇きを知ることもなく逝ってしまった。

「乱暴にされたい……そう顔に書いてありますよ」

ドクン、と下腹部が熱く脈打った。

彼に見透かされている。

喪服という殻の中で熟しきっていた果実が、今にも弾けそうだった。

第三章 喪服の乱れ

雷鳴が轟くたび、部屋の中が白く明滅する。

その光の中で、蓮が私を畳の上に押し倒した。

「いけな……んっ!」

唇が塞がれる。

貪るような、飢えた口づけ。

私の口内を、彼の舌が執拗に蹂躙する。

息ができない。

酸素の代わりに、彼の熱と唾液が注ぎ込まれていく。

「んっ、んんっ……!」

帯締めが解かれる音がした。

シュルリ、と衣擦れの音が、雨音に混じる。

「きれいな肌だ……」

黒い着物がはだけ、白い長襦袢があらわになる。

その対比が、彼の情欲をさらに煽ったようだった。

「やめて、蓮……私、は……」

「もう、戻れませんよ」

彼の手が、長襦袢の裾から入り込んでくる。

太ももの内側を、無骨な指が這い上がってくる。

熱い。

指が触れる場所すべてが、火傷しそうなほど熱い。

「あ……っ、そこ……は……」

彼が、私の秘められた核心に触れた。

すでに、蜜で濡れそぼっていた其処(そこ)を。

「こんなに……。奥様、淫らすぎます」

意地悪く囁きながら、彼が指を動かす。

クチュ、という水音が、静寂な茶室に響いてしまった。

「いや……聞かないで……!」

私は顔を真っ赤にして、袖で顔を隠そうとした。

だが、彼はそれを許さない。

両手首を片手で頭上に押さえつけられ、無防備な姿を晒される。

「見せてください。あなたが今まで隠していた、本当の顔を」

彼の指が、執拗に、ねっとりと愛撫を繰り返す。

敏感な蕾を弾き、窄まりを抉るように。

「ああっ! だめっ、おかしくなるっ!」

腰が勝手に跳ねる。

理性が消し飛び、本能だけが暴れ出す。

夫の前では決して見せなかった。

誰にも知られてはいけなかった。

快楽に貪欲な、あさましい雌の姿。

けれど今、若い男の指先一つで、私は完全に支配されていた。

いや、支配されることを、魂の底から望んでいたのだ。

第四章 雨音と絶叫

「欲しいですか?」

焦らすように、彼が手を止める。

「言ってください。何が欲しいのか」

私は涙目で彼を見上げた。

プライドも、未亡人としての体面も、もうどうでもよかった。

ただ、この空虚な穴を、彼自身で埋めてほしかった。

「……欲しい……」

「何が?」

「あなたのが……欲しいの……奥まで……ぐちゃぐちゃにして……!」

私の言葉が引き金になった。

蓮が自身の昂りを露わにする。

その熱く硬い存在感に、私は息を呑んだ。

そして、次の瞬間。

「あ゛あ゛あ゛っ――!」

私の身体が、彼によって貫かれた。

深い、あまりにも深い。

身体の芯まで突き上げられる衝撃。

「きつ……! 奥様、最高です……!」

蓮が獣のような息遣いで、腰を打ち付ける。

バパン、バパン、と肌と肌がぶつかり合う音が、激しい雨音とシンクロする。

「ああっ、すごい、すごいっ! 溶ける、私、溶けちゃう……!」

視界が白く明滅する。

彼が入ってくるたび、脳髄が痺れ、指先が痙攣する。

擦れ合う粘膜。

溢れ出る愛液。

混じり合う汗と匂い。

(ああ、私は、これを待っていた……)

この暴力的なまでの充足。

自分という存在が粉々に砕かれ、彼の一部になっていく感覚。

「もっと……! もっと奥まで……壊してぇっ!」

私は彼の背中に爪を立て、絶叫した。

彼の動きがさらに激しくなる。

理性などとうに決壊し、私たちはただ、快楽を貪り合う二匹の獣と化した。

「イく……ッ、一緒に……ッ!」

彼の唸り声と共に、身体の奥底に熱い濁流が放たれた。

同時に、私もまた、目の前が真っ白になるほどの絶頂を迎えた。

意識が飛び、世界が溶けていく。

雨音だけが、遠く、優しく響いていた。

第五章 秘密の共犯者

雨が上がった。

夕闇の中に、ひぐらしの声が響いている。

乱れた着物を整えながら、私は鏡を見た。

そこには、一時間前の「貞淑な未亡人」はいなかった。

頬は紅潮し、瞳は潤み、首筋には紅い痕(あと)が残されている。

それは、背徳と快楽の刻印。

「……奥様」

蓮が、背後から私を抱きしめた。

その腕の力強さに、また身体が疼きそうになる。

「これからは、毎日来ますから」

耳元での囁き。

それは脅迫のようでもあり、甘美な約束のようでもあった。

私は鏡の中の彼と目を合わせ、妖艶に微笑んだ。

「ええ……待っているわ」

そう、私はもう知ってしまった。

この喪服の下に隠された、蜜のような悦びを。

もう、引き返せない。

亡き夫よ、どうか許さないで。

私はこの若い庭師と共に、堕ちるところまで堕ちていくのだから。

庭の彼岸花が、雨露に濡れて、血のように赤く咲き誇っていた。