第一章 廃棄された花嫁

「エラ・フォン・ベルグ。貴様との婚約は破棄する!」

王城の舞踏会場。

シャンデリアのきらめきが残酷なほど眩しいその場所で、第一王子の声が響き渡った。

周囲の貴族たちが息を呑み、扇で口元を隠しながら嘲笑の目を向ける。

「理由はわかっているな? 貴様があまりにも『石人形』だからだ」

王子の隣には、愛らしい男爵令嬢が寄り添っている。

彼女とは対照的に、私は表情一つ変えずにただ立ち尽くしていた。

「……承知いたしました、殿下」

私の声は、感情の色が抜け落ちていた。

幼い頃からの厳しい教育。

『感情を表に出すな』『完璧な淑女であれ』。

そう育てられた私は、いつしか本当に心が石になってしまったかのように、笑うことも泣くこともできなくなっていた。

「愛想の一つもない。抱いても反応がない。そんな女、王妃にふさわしくない」

王子の下品な言葉に、会場がざわつく。

恥ずかしさで顔を赤らめるべき場面なのだろう。

けれど、私の頬は冷え切ったままだった。

心臓が凍りつき、感覚が麻痺している。

「おい、誰かこの石人形を会場からつまみ出せ!」

衛兵が動こうとした、その時だ。

「──ならば、その廃棄物。私が拾おう」

場の空気が、一瞬で氷点下まで下がったような威圧感。

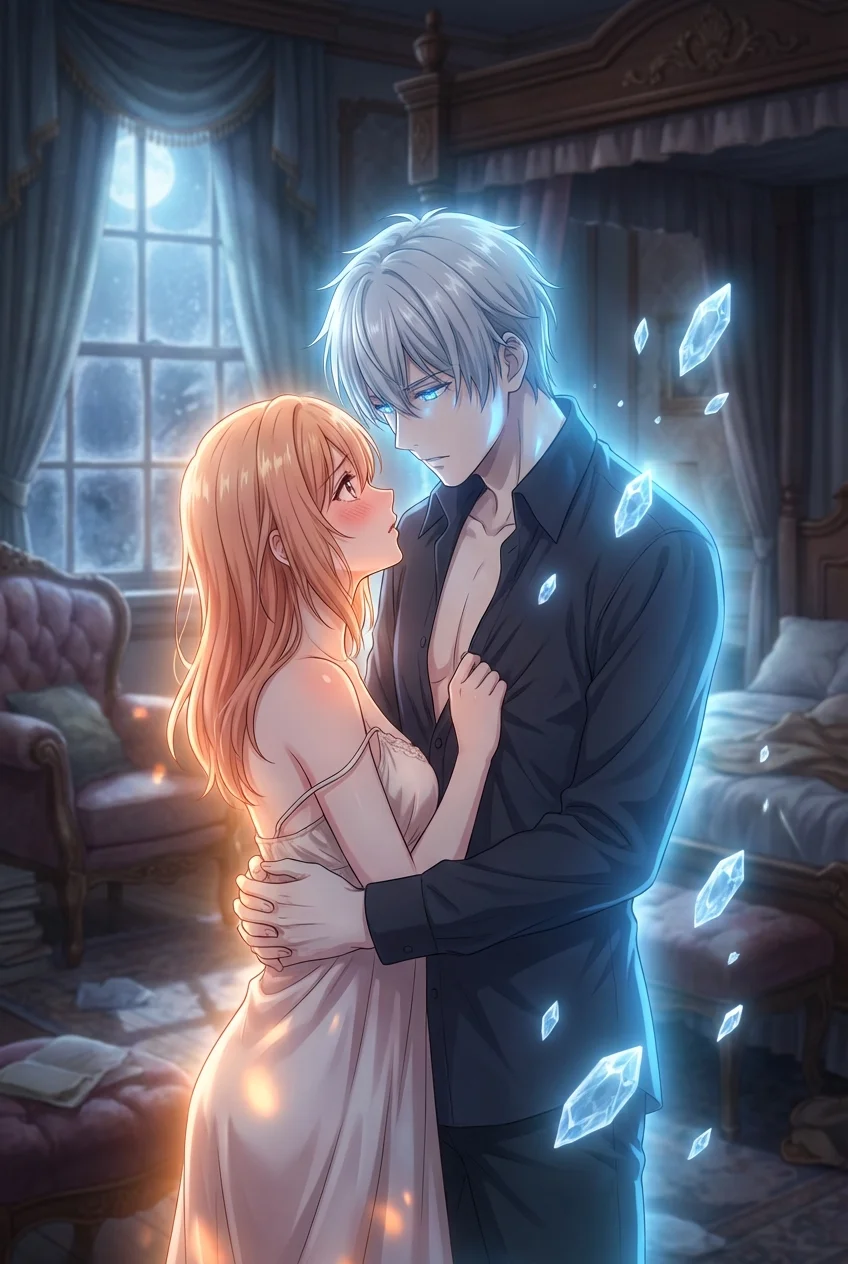

群衆が割れ、一人の男が歩み出てくる。

漆黒の礼服に身を包んだ、長身の男。

銀色の髪は冷たい月光のようで、アイスブルーの瞳は見る者すべてを射抜く鋭さを持っていた。

「カ、カエレン公爵……?」

王子の声が裏返る。

北部を統べる『氷の公爵』。

冷酷無慈悲、血も涙もないと噂される、国の影の支配者。

彼は私の目の前で足を止めると、革手袋をした手で、私の顎を強引に持ち上げた。

「……悪くない素材だ」

品定めするような視線。

しかし、その瞳の奥には、凍えるような冷たさとは裏腹の、昏い熱が渦巻いているように見えた。

「殿下。この娘は私が頂く。借金の肩代わりとしてな」

「あ、ああ……好きにしろ。そんな不感症女!」

公爵はふっ、と口の端を歪めると、私の腰を強引に引き寄せた。

「行くぞ、エラ。今宵から、お前は私のものだ」

その腕の力強さに、石のようだった私の体が、微かに震えた。

第二章 不感症のレッスン

公爵邸に連れ帰られた私は、地下室でも牢屋でもなく、豪奢な寝室へと通された。

重厚な扉が閉ざされ、鍵が掛かる音が響く。

「さて……教育の時間だ」

カエレン公爵がジャケットを脱ぎ捨て、私に歩み寄る。

彼が放つ圧倒的な「雄」の匂いに、本能的な恐怖と、奇妙な期待がせめぎ合う。

「王子は言っていたな。お前は反応がない、と」

「……申し訳、ありません。私は、欠陥品ですので」

俯く私の言葉を遮るように、彼は私をベッドへと押し倒した。

抵抗する間もなく、両手首を片手で容易く拘束される。

「欠陥品かどうかは、私が確かめる」

彼のもう片方の手が、私のドレスの胸元に這う。

ひやりとした革手袋の感触。

それが肌に触れた瞬間、びくりと背中が跳ねた。

「……っ」

「ほう? 反応するではないか」

彼は楽しげに囁くと、手袋を噛んで外し、素手を私の鎖骨へと滑らせた。

指先が熱い。

氷の公爵と呼ばれる彼の手は、火傷しそうなほどに熱を帯びていた。

「あ……っ、熱い……です……」

「私の魔力は炎だ。常に溢れ出る熱を、こうして冷たい『石』に流し込まねば、私が焼き尽きてしまう」

彼は嘘のような設定を口にしながら、執拗に私の敏感な場所を探り当てていく。

耳の裏、首筋、そしてドレスの隙間から、柔らかい膨らみへと。

「んっ……ぁ……!」

「声を出せ。我慢するな。お前のその分厚い理性の殻を、私の熱で溶かしてやる」

彼の指が、蕾の先端を意地悪く弾く。

脳天を突き抜けるような痺れに、私は思わずシーツを握りしめた。

今まで、こんな風に触れられたことなどなかった。

ただ義務的に、乱暴に扱われるだけだった夜とは違う。

ねっとりと、絡みつくような愛撫。

まるで私の神経一つ一つを書き換えていくような、支配的な指使い。

「ほら、どうした? 石人形なら、この程度では感じないはずだろう?」

「あ、だめ……っ、そんなところ……!」

「ダメではない。お前の体は、こんなにも熱を持っている」

彼は私の太ももの内側に手を滑り込ませると、濡れそぼった秘め事を確かめるように撫で上げた。

「ひぁっ……!」

「嘘つきな体だ。蜜でぐしゃぐしゃじゃないか」

恥辱と快楽で、視界が滲む。

冷徹なはずの彼の瞳が、今は欲情でとろりと濁り、私を喰らい尽くそうとしていた。

第三章 融解点

「も、う……許して……」

懇願する私の唇を、彼が強引に塞ぐ。

口づけではない。

それは捕食そのものだった。

舌が侵入し、口腔内を蹂躙される。

息ができない。

酸素を奪われ、代わりに彼の熱い吐息と唾液が注ぎ込まれる。

「んんっ……ふぁ……っ!」

「許しなど請うな。もっと欲しがれ」

唇が離れた瞬間、銀の糸が引く。

ぼんやりとした頭で彼を見上げると、彼は獰猛な獣の笑みを浮かべていた。

「準備はいいか。ここからが本番だ」

彼の手が、私の最も弱い場所、その最奥への扉をこじ開けようとする。

指ではなく、もっと硬く、熱い何かが、入り口に押し当てられた。

「私のすべてを、その身で受け止めろ」

「あ……熱い、無理……っ、焼かれちゃ、う……!」

「焼かれればいい。その理性ごと、灰になるまで」

抵抗は無意味だった。

私の体はすでに、彼を受け入れる準備を完了してしまっていたからだ。

ぬぷり、と。

質量を持った熱が、私の内側へと侵略を開始する。

「あ゛っ、あああぁぁっ!」

異物が満ちていく感覚。

私が私でなくなるような、圧倒的な充足感。

狭い回廊を無理やり押し広げられ、最奥の聖域へと突き進まれる。

「きつ過ぎる……。だが、いい吸いつきだ」

彼は私の耳元で荒い息を吐きながら、腰を掴んで固定する。

そして、容赦のない律動が始まった。

ガツン、ガツンと、魂の根幹を揺さぶられるような衝撃。

突かれるたびに、彼の熱い魔力が体内に奔流となって流れ込んでくる。

「ひっ、あ、ああっ! おかしく、なるっ、こわれ、るぅ!」

「壊れろ。私が何度でも作り直してやる」

もはや淑女の仮面など保てない。

私は獣のように喘ぎ、彼にしがみつき、爪を立てた。

「カエレン様……っ、もっと、もっと奥に……!」

「そうだ、その顔だ。石人形が、今はこんなにも淫らな顔で私を求めている」

彼のピストンが激しさを増す。

私の内壁は彼の形を覚え込み、離さまいと締め付ける。

擦れ合う粘膜の音が、卑猥に部屋中に響き渡る。

「いく……っ、もう、溶けちゃう……!」

「共に堕ちよう、エラ!」

彼の動きが限界を超え、最深部で弾けた。

大量の熱い奔流が、私の中に注ぎ込まれる。

それはただの体液ではなく、彼の命そのもののような、重く熱い愛の証。

私の目の前が真っ白に染まり、思考も、羞恥心も、すべてが快楽の波に飲み込まれて消え失せた。

第四章 溺愛の檻

事後。

甘い倦怠感が漂うベッドの上で、私はカエレンの腕の中にいた。

意識が戻り、自分の痴態を思い出して顔を覆う。

「……あんな声を出すなんて……」

「素晴らしい歌声だったぞ」

彼は満足げに私の髪を梳きながら、首筋に残るキスマークを愛おしげに指でなぞった。

その表情からは、かつての『氷の公爵』の面影は消え失せていた。

「私はずっと探していたのだ。私のこの溢れ出る炎を受け止め、鎮めてくれる存在を」

彼は私の手をとり、甲に口づけを落とす。

「お前は石人形などではない。誰よりも熱く、私を包み込んでくれる、最高の宝石だ」

その言葉に、胸の奥がじんわりと温かくなる。

今まで誰からも必要とされず、感情を殺して生きてきた私。

けれど今、この人の熱が、私を内側から溶かし、生かしてくれている。

「……責任、取ってくださいね?」

私が上目遣いにそう言うと、彼は楽しげに目を細めた。

「ああ。一生かけて、毎晩たっぷりと教育してやる」

再び彼の瞳に、情欲の火が灯る。

どうやら、この甘く過激な教育は、まだまだ終わりそうにない。

私は覚悟を決めて、彼の首に腕を回した。

氷の公爵に溶かされるなら、それも悪くない──そう思いながら。

(了)