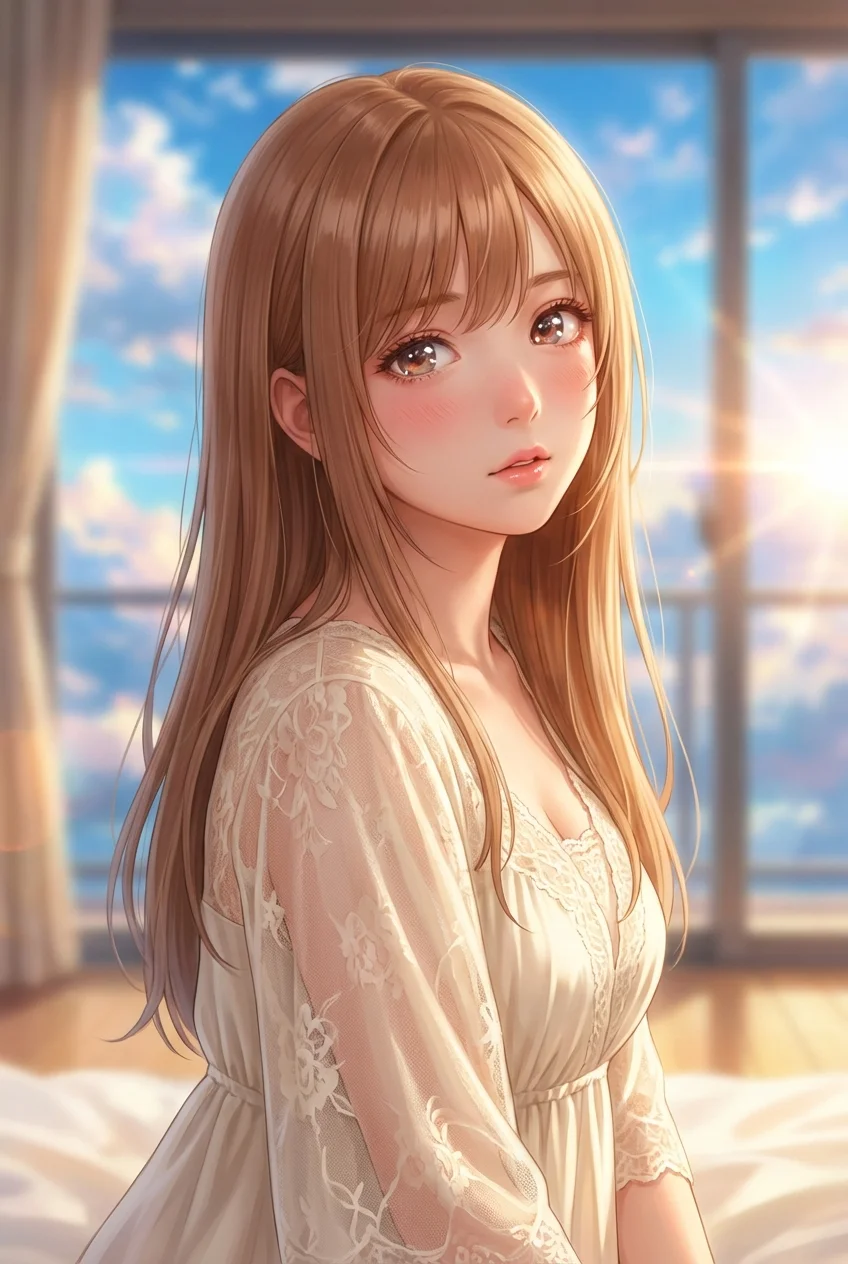

第1章: 黄金の首輪

頭上から降り注ぐシャンデリアの人工光。それが西園寺美緒の腰まで届く栗色の髪を、透き通る金糸へと変貌させていた。

常に潤んだような、色素の薄い瞳。不安げに揺れる視線が、豪奢なパーティー会場の隅を彷徨う。

纏うは白のレースドレス。肌の露出は極限まで抑えられているものの、精緻な刺繍がかえって肢体の柔らかな曲線を浮き彫りにし、見る者の背徳感を煽っていた。

十八歳の誕生日。

それは少女が大人になる日ではない。籠の鍵が、永遠に失われる日。

「おいで、美緒」

雑踏を切り裂く、低く冷涼な響き。

そこに、西園寺京介がいた。

夜の深淵を切り取ったかのような漆黒の三つ揃え。手には薄い黒革の手袋。整えられた黒髪の下、アイスブルーの瞳が会場の誰でもない、ただ美緒だけを射抜いている。

視線に捕らえられた刹那、膝裏が反射的に震え、呼吸が浅くなる。

――逃げられない。

優雅な足取りで近づく京介に、周囲の人々は海が割れるように道を開けた。恭しく跪き、開かれるベルベットの箱。鎮座するのは、照明を吸い込みギラギラと輝く、ダイヤモンドが敷き詰められたチョーカー。

「誕生日おめでとう。これは、君を悪い虫から守るための……愛の証だ」

手袋を嵌めた指先が、美緒の細い首筋を撫でる。

革の無機質な冷たさと、その奥にある兄の体温。相反する熱が美緒の頸動脈を跳ねさせた。

カチリ。

冷たい金属音。嵌められる首輪。

衆人環視の中、美緒の白い喉仏が上下した。ダイヤモンドの重みは、物理的な質量以上に彼女の魂を押し潰す楔。「美しい」「なんて麗しい兄妹愛だ」。周囲から漏れる感嘆の声など、遠い世界のノイズに過ぎない。

京介の指が、首輪の縁をなぞるように這う。その執拗な愛撫。

恐怖で胃が縮み上がるのと同時に、下腹の奥で甘い痺れが火花を散らすのを自覚してしまった。

「……ありがとう、ございます。兄さん」

震える唇から漏れたのは、感謝か、それとも服従の誓いか。

第2章: 躾という名の儀式

浴室を満たす最高級のローズオイルと湿った湯気。逃げ場のない甘い腐臭のような閉塞感。

「美緒、力を抜きなさい。外の空気は汚れている。隅々まで清めないと」

鼓膜を直接震わせる距離での囁き。

総大理石の洗い場に立ち尽くし、美緒は兄に身体を預けていた。泡立てたスポンジが、鎖骨から胸の谷間、そして脇腹へと、執拗に円を描く。

直接的な接触はない。けれど、泡越しに伝わる指の圧力、それは洗浄の域を遥かに超えていた。

肋骨を一本一本確かめるように這う指先。時折、意図的に敏感な脇の下や、鼠蹊部のきわを掠める。

背骨に走る電流。跳ねる身体。

「ひっ……に、にいさ……」

「おや、まだ汚れているのかな? こんなに震えて」

引き寄せられる腰。背後に密着するスーツ越しでも分かる、硬質な筋肉の感触。耳元にかかる熱い吐息が、思考を白く塗り潰していく。

「いい子だ。私の人形(ドール)。お前のその綺麗な肌も、脈打つ血管も、すべて私が管理してあげる」

太腿の内側を伝い落ちる石鹸の泡。その生温かさは、まるで兄の情欲そのものに塗れているような錯覚を引き起こす。

膝が笑い、崩れ落ちそうになるのを強引に支える腕。

「……あ、あぅ……」

漏れるのは言葉にならない喘ぎだけ。

理性では拒絶したい。なのに、兄の手によって快楽の回路を書き換えられた肉体は、もっと深く、もっと強く触れられることを渇望し、蜜壺の奥を濡らしていた。

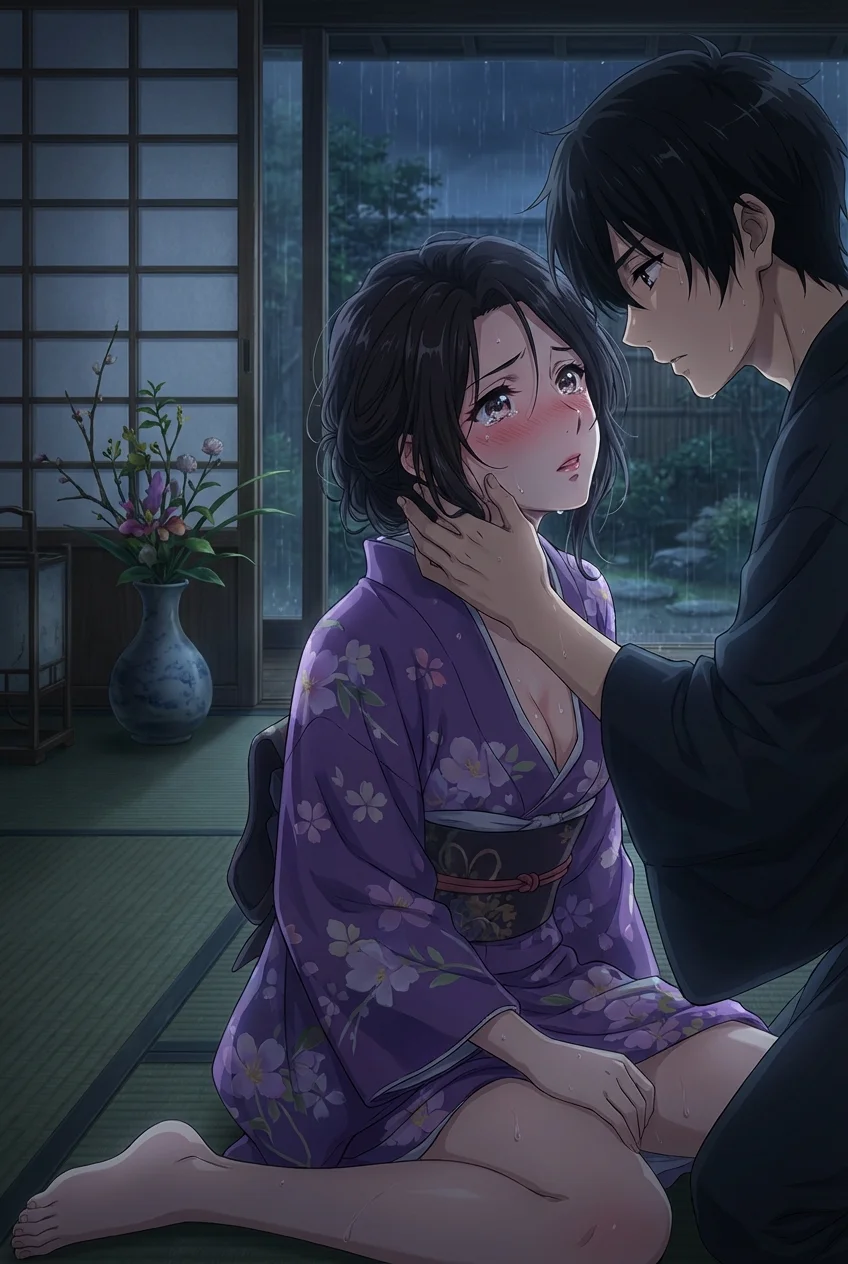

第3章: 偽りの救済

深夜三時。屋敷の静寂を破る、窓ガラスをこじ開ける鈍い音。

「美緒! いるか!?」

パーカーのフードを目深に被った青年――速水涼が、月明かりを背に侵入してくる。汗と土、そして安っぽい整髪料の匂い。それは、あまりにも久々に嗅ぐ「外界」の刺激臭。

「涼……くん?」

「時間がない、行くぞ!」

掴まれる手首。強引に窓枠へとかけさせられる足。京介の気配はない。監視カメラの死角を縫い、二人は闇夜の街へと駆け出した。

ビジネスホテルの安っぽい蛍光灯の下。

逃げ切った、という安堵からか、涼が衝動的に美緒を抱きしめる。

「よかった、本当に……! 京介の野郎、許さねぇ」

涼の腕が背中に回った瞬間、世界が反転した。

「――っ!?」

喉の奥からせり上がる酸っぱい液体。

違う。匂いが違う。腕の太さが、体温が、鼓動のリズムが、何もかもが違う。

「う、おえっ……!」

涼を突き飛ばし、ユニットバスの便器へ顔を突っ込む。

胃液を吐き出しながら、過呼吸で視界が明滅する。身体中の細胞が「兄ではない異物」を拒絶し、けたたましく警報を鳴らしているのだ。

(汚い、汚い、汚い!)

涼の温もりすら、今の美緒には汚泥のようにしか感じられない。

その時、サイドテーブルに放置されていたスマホが震えた。

画面に表示された文字――『最愛の兄』。

まるで断頭台の刃が落ちる音のように響き渡る着信音。震える指で通話ボタンを押せば、そこからは恐ろしいほど穏やかな声が流れてきた。

『遊びは終わったかい? 私の愛しい蝶々』

溢れ出す大粒の涙。絶望ではない。

その声を聞いた瞬間、荒れ狂っていた吐き気が嘘のように鎮まり、安堵感で腰が抜けた自分自身への恐怖だった。

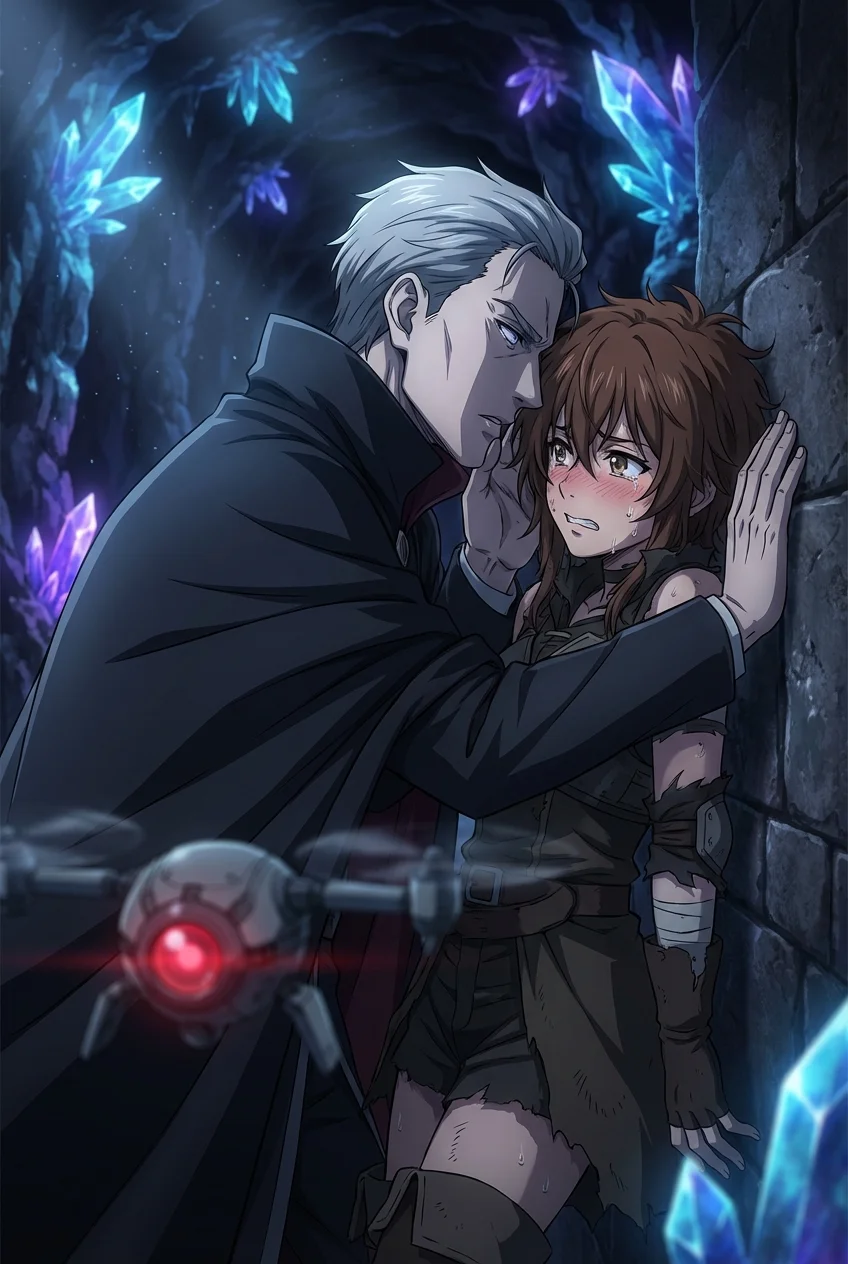

第4章: 蜜の味の罰

連れ戻された美緒を待っていたのは、折檻ではなかった。

目隠しをされ、両手首を革のベルトでベッドの支柱に固定される。そして、完全な放置。

視覚を奪われ、聴覚だけが研ぎ澄まされる闇。何時間、あるいは何日経過したのか。

(兄さん、ごめんなさい、ごめんなさい……見て、私を見て……!)

孤独が精神を削り取る。自分が存在しているのかさえ分からなくなる。

不意に変わる空気。

愛しい、あの氷と炎の混じった匂い。

「……にい、さん?」

返事はない。代わりに、熱を持った指先が、太腿の内側を這い上がった。

「あッ!」

言葉責めも、甘い囁きもない。ただひたすらに、京介の巧みな指が、焦らされ続けた性感帯を蹂躙していく。

蕾を直接刺激することはなく、その周囲をじらすように撫で回し、敏感な襞を摘み、引っ張る。

「や、ああっ! 兄さん、許して、お願いっ、触ってぇ!」

弓なりに反る背中。拘束された手首が擦れて赤く滲む。

渇ききった砂漠に注がれる水。京介の指技は、美緒の理性の堤防をあっけなく決壊させた。

涎が顎を伝い、シーツに染みを作る。白目を剥きかけ、痙攣する足指が空を掴んだ。

「んぐっ、あああああッ!!」

濡れそぼった秘核を、強く弾かれる。

瞬間、喉から迸る獣のような絶叫。

視界が真っ白に弾け、脳髄が焼き切れるほどの快楽の波が、何度も何度も身体を打ち付ける。

目隠しを外された時、美緒の瞳には、冷ややかな満足を湛えた京介の顔が映っていた。

「愛しているよ、美緒。お前は私がいなければ、息継ぎさえできない」

涙と涎、そして白き蜜でぐしゃぐしゃになった顔で、兄のスーツの裾に縋り付く。

「はい……はい、兄さん……私を、捨てないで……!」

自我が溶け落ち、空っぽになった器に満たされる兄という名の猛毒。それこそが、至上の安らぎ。

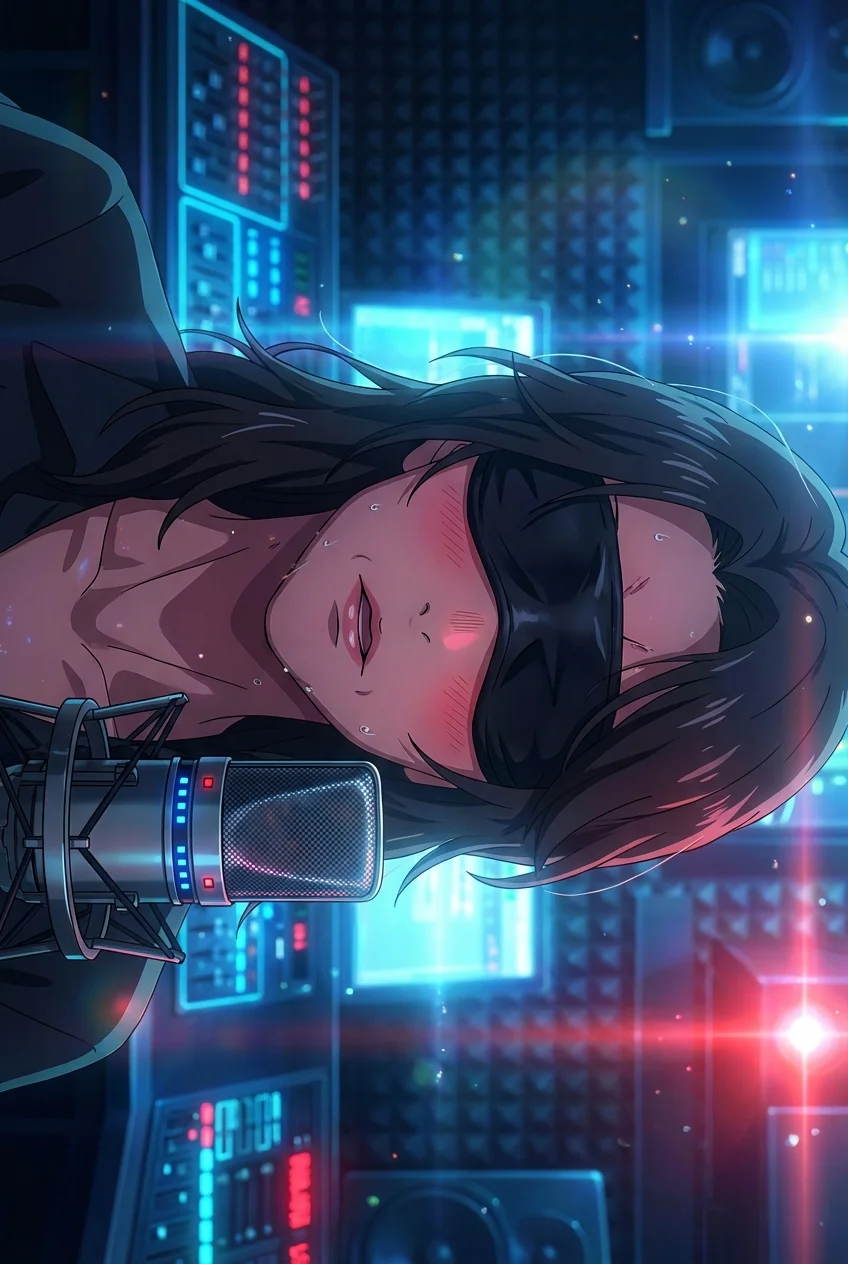

第5章: 永遠の揺り籠

屋敷の巨大なオーク材の扉を叩く音。

「警察だ! 開けなさい!」

涼の声だ。約束通り、警察を連れて戻ってきたのだ。正義の味方が、囚われの姫君を救いに来た。

ゆっくりと立ち上がり、扉へと向かう美緒。背後には、チェス盤を前に優雅に紅茶を飲む京介。

彼は動かない。止める必要がないことを、知っているから。

扉の重いかんぬきに手をかけ――それを、内側から固く閉ざした。

ガチャリ。

重厚な金属音が告げる、外界との完全な断絶。

「美緒!? 何してるんだ、開けてくれ!」

扉の向こうで叫ぶ涼の声。美緒は扉に背中を預け、陶酔したような微笑みを浮かべる。

「帰ってください、速水さん」

その声は、かつてないほど透き通り、そして狂気を孕んでいた。

「私は幸せなんです。ここは楽園(エデン)。誰にも、邪魔はさせない」

振り返り、兄の元へと歩み寄る。広げられた腕の中へ、吸い込まれるように飛び込んだ。

「よくできたね、美緒」

軽々と抱き上げられる身体。兄の首筋に顔を埋め、その匂いを肺いっぱいに吸い込む。

社会的には死に、未来も自由も失った。けれど、この閉じた世界で、兄の指先に弄ばれ、溺れ続けることこそが、彼女にとって唯一の「生」。

硝子の蝶は、標本箱の中で、永遠に美しいまま羽を震わせ続ける。

重なり合う二つの影は、奥まった寝室の闇へと溶けていった。