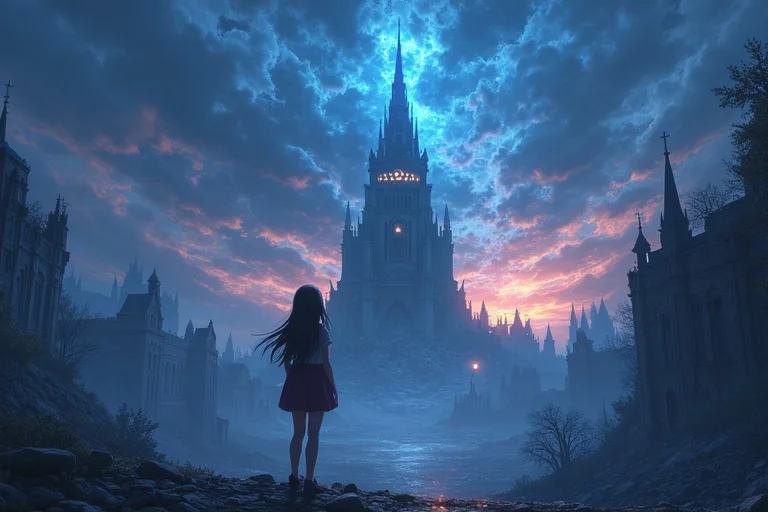

第1章: 被写界深度の殺人

ファインダーを覗く。途端、世界は安全な箱庭へと変貌する。

額に張り付く前髪の鬱陶しさ。何ヶ月も刃を入れていないボサボサの黒髪、それが湿った夏の熱気を孕み、視界の端で揺らめいていた。俺は猫背をさらに丸め、制服の第一ボタンまで締めた襟元に汗を溜める。屋上のフェンス越し、切り取る眼下。袖口には、昨日暗室でこぼした定着液の黄色いシミ。さながら汚れた地図だ。深く淀んだ灰色の虹彩にとって、レンズというガラスの義眼こそが、外界の焦点を結ぶ唯一の手段。

俺、灰坂湊にとって、肉眼で見る現実はノイズでしかない。

「――見つけた」

レンズの枠内。無機質なコンクリートの片隅に飛び込む、異質な色彩。

陽光で薄めたミルクティーのような茶髪。風に遊ばれるショートボブ。気温は三十度を超えているというのに、分厚いクリーム色のカーディガンを羽織り、膝を抱えてうずくまる少女。首元には、白い肌を断ち切るように黒い革のチョーカーが巻かれていた。

夏凪透花。隣のクラスの、影の薄い女。

構図が決まる。彼女が顔を上げ、虚空を見つめるその一瞬。魂が肉体という檻から抜け出そうとする、脆く、危うい均衡。俺の指が勝手に動く。

カシャッ。

乾いたシャッター音が鼓膜を叩く。刹那、裏返る世界。

弾ける、レンズの中の彼女。

柘榴のように裂ける頭部。レンズの内側を汚す赤い飛沫。四肢は陶器のごとく砕け散り、内臓が鮮やかな花火となって屋上の床にぶちまけられた。

「……は?」

喉から漏れる空気。痙攣する指先。重力に負けて下がるカメラ。

戦慄きながら、肉眼で被写体を確認する。

そこには、無傷の彼女がいた。

血溜まりも、肉片もない。カーディガンの袖を指先まで伸ばしたまま、ゆっくりとこちらを振り返り、唇の端を吊り上げる少女。その瞳だけが、異様な熱量を帯びて俺を射抜く。

「ねえ、今の撮った?」

足音もなく歩み寄る彼女。現像液の匂いが染み付いた俺の胸ぐらが、華奢な手に掴まれた。

「私を撮って。あなたが撮ると、私が『消えられる』から」

理解不能な言葉。だが、俺の本能が、脊髄が、歓喜の悲鳴を上げていた。ファインダー越しに見た、あの鮮烈な死の幻影。あれこそが俺が追い求めてきた「美」の極致。

「病気なんだ、私」

悪戯が見つかった子供のように笑う透花。透き通るような手首を、俺の目の前にかざす。

「『透明病』っていうの。誰にも認識されなくなって、最後は泡みたいに消える奇病。……でもね、あなたのカメラだけが、その進行を早めてくれるみたい」

俺の汚れたシャツにかかる、彼女の吐息。

「私を殺してよ、灰坂くん。そのレンズで」

第2章: 現像液の恋人たち

酢酸の刺激臭が充満する暗室。赤いセーフライトの下、結ばれる共犯関係。

バットの中で揺れる印画紙に浮かび上がる、透花の像。

屋上で微笑む姿。古びた教室での寝顔。逆光の中で振り返る横顔。どれもが息を呑むほど美しく、そして残酷なほどに「死」の予兆を孕んでいた。

「すごい。私、こんなに綺麗に消えかけてるんだ」

濡れた印画紙をピンセットでつまみ上げ、うっとりと眺める透花。

撮影を重ねるたび、彼女の望み通り、現実は侵食されていった。

最初はクラスメイト。「夏凪」という名前が点呼から漏れるようになった。

次は教師。彼女の席に配られなくなるプリント。

一週間が過ぎる頃には、彼女の机は埃を被り、掃除用具入れの前に追いやられ、物置代わりと化していた。誰も彼女を見ない。廊下ですれ違っても、まるで空気の層がそこにあるかのように、無意識に避けて通る。

世界が彼女を拒絶すればするほど、俺のフィルムの中だけで濃くなる輪郭。

「ねえ、湊」

放課後の屋上。俺のカメラに手を添え、レンズを覗き込む彼女。カーディガンの毛羽立ちが、夕陽を吸って黄金色に輝いている。

「世界中の人間が私のことを忘れても、このフィルムの中にだけ私が残ればいい。それが私の永遠」

「……被写体が消滅したら、俺はこれ以上撮れなくなる」

低い声での呟き。逸らす視線。嘘だ。本当は、彼女が消えるのが惜しいのか、これほど美しい被写体を失うのが怖いのか、自分でも判別がつかない。

俺の心臓は、シャッターを切るたびに不整脈を刻む。ファインダー越しに彼女と目が合うたび、指先が痺れ、喉が渇く。

「いいの。それが『傑作』になるんでしょ?」

俺の汚れた指に絡められる、冷たい指。

「私の命を全部あげる。だから、最高の一枚にしてね」

その笑顔はあまりにも完成されすぎていて、俺はただ無言でシャッターを切ることしかできなかった。彼女の存在(リアリティ)を削り取り、銀塩の粒に変える作業。それは緩やかな殺人であり、同時に最も背徳的な愛撫。

第3章: 隻眼の悪魔

「君は、本当に残酷な男だね」

写真部の部室。漂う紅茶の香り。

部長の九条蓮司が、革張りのソファに深く腰掛け、アンティークのティーカップを傾けている。左目を覆う黒い眼帯。それが彼の整いすぎた白皙の顔に落とす、不吉な陰影。完璧に着こなした制服には皺一つなく、俺の薄汚れた姿とは対照的だ。

「……何の話ですか」

現像済みのフィルムを隠すように背後へ回す。

蓮司はカップを置き、首から下げたライカを愛おしそうに撫でた。

「『透明病』? ククッ……そんなメルヘンな病気が存在するわけないだろう」

立ち上がり、優雅な足取りで迫り来る蓮司。長身の彼に見下ろされ、威圧感に粟立つ肌。

「それは君の才能(のろい)だ、灰坂湊。君のその目は、被写体の『存在』そのものを食らって、芸術に変換する魔眼なんだよ」

自身の眼帯に触れる彼。

「僕もかつて、同じことをした。愛する人を撮り続け、傑作を残そうとした。だが、僕には才能が足りなかった。彼女は消滅し、僕は代償に左目を失った。……残ったのは、魂の抜けた失敗作の写真だけ」

蓮司の唯一残った右目が、どす黒い嫉妬と愉悦で歪む。

「だが君は違う! 君の写真は、彼女の命を吸って輝いている! 彼女もそれに気づいているはずだ。透花ちゃんは病気で消えたいんじゃない。君を『本物の芸術家』にするために、自ら贄(にえ)になろうとしているんだよ!」

脳髄を冷水で殴られたような衝撃。

透花のあの言葉。『私を撮って』。『私の命を全部あげる』。

あれは、自己憐憫なんかじゃない。狂信的なまでの献身。俺という才能への、命懸けの投資。

「彼女は君の作品の一部になって死ぬことを選んだ。君がシャッターを切るたび、彼女の心臓は止まりかけているんだ!」

「やめろ……ッ!」

「撮りたまえよ、灰坂! 最後まで! 僕が到達できなかった地獄の底まで落ちて、傑作を見せてくれ!」

部室に反響する蓮司の高笑い。耳を塞ぎ、逃げるように部室を飛び出す俺。胃液が逆流し、酸っぱい味が口の中に広がる。俺は、愛する人を、芸術という名のナイフで切り刻んでいただけだったのか。

第4章: 暗室の幽霊

暗室の扉を開ける。そこには「何か」がいた。

赤いセーフライトの薄暗がりの中、パイプ椅子に座る透花。

だが、その姿は既に半分透けていた。カーディガンの編み目越しに見える、背後の壁のシミ。陽炎のように揺らぐ輪郭。まるで古いフィルムのノイズだ。

「……湊?」

ラジオのチューニングが外れたようにカスカスと響く声。

俺は膝から崩れ落ち、床を這って彼女の足元に縋り付いた。指先が彼女の膝に触れるが、感触は希薄。まるで綿飴を掴んでいるようだ。

「もう撮らない。カメラなんて、全部壊す」

叫び声。涙と鼻水で顔がぐしゃぐしゃになるのも構わず、彼女を見上げた。

「撮らなきゃ、君は消えないんだろ!? だったらもう、一生撮らない!」

「だめ」

透けた手で俺のカメラを持ち上げ、俺の顔に押し付ける透花。

「あと一枚なの。あと一枚で、私は完成するの」

「ふざけんな! 死ぬんだぞ!? 俺のために死ぬなんて、そんなの芸術じゃねえ! ただの人殺しだ!」

「中途半端に生かさないでぇ!!」

狭い暗室を震わせる、透花の絶叫。普段の飄々とした彼女からは想像もできない、魂を削るような叫び。

「もう誰にも認識されないの! 湊、あなた以外には、私はもう見えてないの! 写真を撮らなければ、私は誰にも知覚されない幽霊として、永遠にこの世界を彷徨うことになる! それこそが死よりも深い地獄じゃないの!?」

俺の胸ぐらを掴み、流す涙。それさえも、床に落ちる前に蒸発していく。

「私を『作品』にして。忘れ去られるだけのゴミじゃない、誰かの心を刺す『永遠』にしてよ! ……お願い、私を殺して。愛してるなら、シャッターを切ってよ!」

究極の二択。

シャッターを切って彼女を殺し、永遠に残すか。

カメラを捨て、彼女を永遠の孤独という地獄に突き落とすか。

俺はカメラを握りしめた。グリップが軋む音が、骨の砕ける音のように聞こえた。

第5章: 青い灰

卒業式の朝。空は憎らしいほどに青く、澄み渡っていた。

屋上の風はまだ冷たい。俺と透花は、初めて出会ったあのフェンスの前に立つ。

陽光に溶けて消え入りそうな彼女の姿。肉眼で見ても、そこに「揺らぎ」があることしか認識できない。だが、ファインダーを通すと、彼女は鮮明に、かつてないほど美しく微笑んでいる。

「最後の一枚。笑って」

震える声。涙で曇るファインダー。

透花はカーディガンを風になびかせ、両手を広げた。

「ありがとう、湊。……バイバイ」

構図は完璧だ。光の加減も、背景の空の青さも、彼女の魂が燃え尽きる最期の輝きも。

人差し指をシャッターボタンへ。これを押せば、彼女は死に、俺は天才になる。蓮司の望んだ通り、地獄の底で傑作を手に入れる。

「…………」

指にこもる力。

満足そうに目を閉じる透花。

その瞬間。

「……クソ喰らえだ、こんな傑作!!」

咆哮。空高く放り投げられるカメラ。

「え……?」

目を開ける透花。

回転しながら空を舞う黒い塊。俺のニコンが、重力に従って放物線を描き、コンクリートの床ではなく、フェンスの向こう側――校舎の外へと落下していく。

ガシャンッ!!

遠くで響く破壊音。

その直後、俺の背負っていたリュックサックが、ボッ!! と音を立てて発火した。

中に入っていた数千枚のネガ。これまで撮りためた透花の記憶。それらが一斉に自然発火し、俺の背中を焼く。

「あつッ、ぐあぁぁぁぁ!!」

「湊!!」

転げ回り、リュックをかなぐり捨てる。瞬く間に燃え広がり、屋上の空気を焦がす炎。立ち上る黒煙が、青い空を汚していく。

燃える。全部燃える。彼女を閉じ込めていたフィルムが、彼女の命を吸った銀塩が、灰になっていく。

這いつくばりながら顔を上げた。

そこには、透花が立っていた。透けていない。はっきりとした実体を持って、呆然と俺を見下ろしている。

「なんで……?」

「凡作でいい……」

咳き込みながら、焼け焦げた制服で立ち上がり、彼女を強く抱きしめる。その体温は温かく、柔らかく、確かにそこにあった。

「傑作なんていらねえ! 泥にまみれて、誰にも覚えられてなくたって、俺とお前で生きてやる! ザマァみろ運命!!」

視界の明滅。激痛と共に、世界から剥がれ落ちていく「色」。

空の青が、炎の赤が、彼女のカーディガンのクリーム色が、全て均一な灰色へと塗り潰されていく。

代償。呪いを破棄した代償。

俺は写真家としての命である「色彩」を失った。

それでも、腕の中の彼女の重みだけが、鮮烈な「現実」として俺を繋ぎ止めていた。

◇

数年後。

俺の世界はモノクロームのままだ。

だが、それはそれで悪くない。光と影の濃淡だけで構成された世界は、静謐で、どこか優しい。

街角の交差点。信号待ちをする人混みの中で、ふと懐かしい気配を感じた。

灰色のコートを着た女性が、俺の横を通り過ぎようとしている。

大人びた横顔。少し伸びた髪。だが、その瞳の強さは変わらない。

夏凪透花。

彼女は俺を見ても、何の反応も示さない。俺に関する記憶は、あの炎と共にすべて焼き尽くされたのだろう。彼女は「透明病」から解放され、普通の人として、誰かに認識され、誰かを愛して生きている。

すれ違いざま、ふと足を止める彼女。

俺を見るわけではない。ただ、何かに引かれたように空を見上げ、その頬を一条の涙が伝った。

「……どうしたの?」

隣にいた男が彼女に尋ねる。彼女は困ったように笑い、涙を拭った。

「ううん、わかんない。……ただ、今日の空、すごく綺麗だなって」

俺に背を向け、雑踏の中へと歩き出していく彼女。その背中は、あの屋上で見たどんな瞬間よりも力強く、生きる意志に満ちていた。

俺は頭上の空を見上げる。

俺の目には、ただの無限に広がる灰色(グレー)だ。

「ああ……本当に、綺麗だ」

独りごちて、シャッターを切る真似をする。

指のフレームの中に、彼女の後ろ姿と、灰色の空を収める。

心の中のフィルムにだけ焼き付けて、俺もまた、色のない世界へと歩き出した。