第一章 言葉の質量

僕、水無月響(みなづきひびき)にとって、言葉は質量を持つ。

脳内でそれは具体的な数値と、生々しい触覚となって現れる。たとえば、朝の挨拶。「おはよう」という純粋な好意は、せいぜい三グラム。綿毛のように軽く、心地よい。だが、その裏に寝不足の苛立ちが隠れていれば、それは十キロの砂袋となって首筋にのしかかる。

だから僕は、人が嫌いだ。特に、この『概念結晶学園』の生徒たちが。

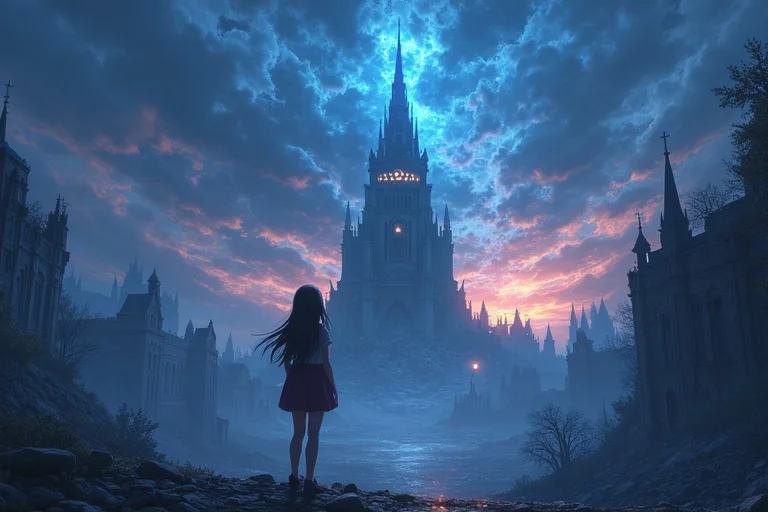

ここは、生徒一人ひとりの『理想』が物理的な『概念結晶(アイデア・クリスタル)』となって具現化し、学園のエネルギーとなる特殊な場所だ。校舎の壁は希望で磨かれ、廊下を流れる小川は夢で満たされている。誰もが前向きで、輝かしい理想を語り合う。その光景は、絵画のように美しい。

だが僕には、その美しさの裏にある欺瞞の重圧が、耐えがたい苦痛だった。

「響くん、今日の課題、もう終わった? すごいね!」

背後からかけられた声は、耳に届く前に三十キロの鉄塊となって僕の背中を殴りつけた。振り返ると、クラスメイトが完璧な笑顔を浮かべている。彼女の言葉の奥底には「自分だけ先に進んでずるい」という黒い嫉妬が渦巻いていた。僕は曖昧に頷き、足早にその場を離れる。廊下に散らばる結晶が、僕の憂鬱を映してか、心なしか鈍く光っているように見えた。

この学園の中心には、『大理想の塔』がそびえ立っている。かつては空を穿つほどの輝きを放っていたその塔が、近年、急速に光を失っている。塔を構成する巨大な概念結晶は脆くなり、いつ崩壊してもおかしくないという噂が、学園中に重く垂れ込めていた。生徒たちの理想が失われたせいだ、と誰もが囁き合う。その不安と疑念の言葉は、毎日数百トンの瓦礫となって僕の頭上に降り注いでいた。

そんな息の詰まる日々の中で、唯一の例外があった。生徒会長、朝比奈結(あさひなゆい)の言葉だ。

ある日の昼休み、中庭で一人、古い懐中時計――祖父の形見である『無言の羅針盤』を磨いていると、彼女が全校生徒に向けて放送を始めた。塔の現状を憂い、皆で力を合わせようと呼びかける、その声。

『私たちの理想は、決して無力ではありません。一つ一つの輝きは小さくても、集まればきっと、あの大理想の塔を再び照らす光になります!』

彼女の言葉は、一粒一粒が澄み切った水晶のように、僕の脳に届いた。重さがない。不純物がない。ただ、ひたむきな祈りだけがそこにあった。その軽やかさに、僕は思わず息を呑んだ。この学園で、こんなにも純粋な理想を抱き続けられる人間がいることに、一種の畏怖すら覚えた。

第二章 揺らぐ理想と羅針盤の疼き

塔の劣化は、日に日に深刻さを増していった。先日ついに、塔の尖端から結晶の破片が剥がれ落ち、中庭に突き刺さるという事件が起きた。幸い怪我人はいなかったが、学園を覆う不安は決定的なものとなった。結晶の破片は、かつての輝きを失い、ただの濁ったガラスの塊にしか見えなかった。

結は、この事態を前にして、さらに強く理想を掲げた。

翌日の全校集会。壇上に立った彼女は、凛とした声で語り始めた。

「昨日の出来事に、心を痛めている人は多いでしょう。ですが、下を向いてはいけません。こんな時だからこそ、私たちは、私たちの理想の力を信じるべきです!」

生徒たちは静まり返り、彼女の言葉に聞き入っている。

「私たちの夢は、この学園そのものです! 諦めさえしなければ、必ず道は開けます! もう一度、あの塔に、完璧な輝きを取り戻しましょう!」

力強い演説。熱を帯びた瞳。誰もが彼女の言葉に希望を見出そうとしていた。

だが、僕だけがその言葉の裏にある、異常な『質量』に気づいていた。

ズン、と地響きのような衝撃が脳を揺さぶる。それは嘘や偽善の重さとは違う。純粋すぎるが故に、現実から乖離してしまった理想が持つ、独善的な『重圧』。彼女の「完璧な輝き」という一言は、測定不能なほどの圧力となって僕の全身を締め付けた。まるで、巨大な星の引力に捕らわれたかのようだ。

「……っ!」

思わず呻き、ポケットに手を入れる。その瞬間、指先に焼けつくような熱を感じた。祖父の形見、『無言の羅針盤』が、まるで心臓のように脈打っている。慌てて取り出すと、今まで沈黙を保っていた盤面に、見たこともない古代文字が淡い光を放ちながら浮かび上がり、ぴくりとも動かなかった針が、ゆっくりと、しかし確かな力強さで、ある一点を指し示した。

それは、大理想の塔。その、最も深い場所だった。

第三章 塔の心臓、理想の墓標

羅針盤の異常な挙動は、結の演説が終わっても収まらなかった。針は狂おしいほどに塔の真下を指し示し続けている。僕は衝動的に、壇上から降りてきた結の腕を掴んだ。

「朝比奈さん、来てほしい場所がある」

「水無月くん? どうしたの、急に……」

彼女の戸惑いの言葉は、数グラムの羽毛に過ぎなかった。僕は構わず、彼女を引いて走り出す。目指すは、大理想の塔の地下。そこは学園創設以来、誰も入ったことのない禁断の場所とされている。

重い鉄の扉をこじ開け、螺旋階段を駆け下りる。ひんやりとした、忘れられた時間の匂いが鼻をついた。羅針盤の光だけを頼りに進むと、やがて広大な空洞に出た。

そこに、それはあった。

部屋の中央に鎮座する、一つの巨大な概念結晶。それは塔の土台そのものであり、心臓部だった。だが、その姿は僕たちの想像を絶していた。無数の深い亀裂が走り、内側から漏れる光は虫の息のようにか細い。そして何より、僕の脳を直接圧迫する、途方もない『重さ』。この結晶こそが、学園全体の重圧の源なのだと、直感的に理解した。

「これが……塔の……」

結が息を呑む。彼女の目にも、この結晶が瀕死の状態にあることは明らかだった。

「どうして……こんなことに……。みんなの理想が、足りなかったから……?」

彼女が絞り出した絶望の言葉は、鉛のように重く、僕の足元に落ちた。その時、僕は全てを悟った。

違う。足りなかったんじゃない。

この結晶は、学園創設者のものだ。『完璧な理想郷を創る』という、あまりにも巨大で、あまりにも純粋で、そしてあまりにも『重い』理想。そのたった一つの理想が、数百年という時を経て、自らの質量に耐えきれず、内側から崩壊を始めていたのだ。

そして、その上に積み重ねられてきた、僕たち生徒の無数の理想。一つ一つは軽くても、積もれば山となる。希望も、夢も、願いも、すべてが質量を持つ。この学園は、長年にわたって理想を『蓄積』しすぎたのだ。

塔の崩壊は、理想の『欠如』が原因ではなかった。むしろ、理想の『過積載』によって引き起こされた、必然の悲鳴だった。

第四章 手放す勇気、芽吹く光

「重すぎるんだ」

僕は、目の前の巨大な結晶が放つ圧倒的なプレッシャーに耐えながら、結に語りかけた。自分の能力のこと、言葉の質量のことを、初めて他人に打ち明けた。

「完璧な理想は、重すぎる。誰も、世界でさえも、支えきれなくなる。この結晶も、君の『完璧な輝きを取り戻そう』という言葉も、同じだよ。純粋で、正しい。でも、あまりに重いんだ」

僕の言葉は、きっと何十キロもの重さがあっただろう。真実という、残酷な質量を伴って。結は、その場に崩れ落ち、静かに涙を流した。彼女の理想が、学園を愛する心が、逆に学園を追い詰めていた。その事実は、彼女にとって受け入れ難いものだったに違いない。

だが、彼女は強かった。しばらくして顔を上げたその瞳には、絶望ではなく、覚悟の色が浮かんでいた。

彼女は僕の手を取り、立ち上がると、地上へと続く階段を駆け上がった。向かった先は、放送室だった。マイクの前に立った彼女は、一度深く息を吸い、そして、震える声で語り始めた。

「全校生徒の皆さん、生徒会長の朝比奈結です。私は、間違っていました」

彼女の告白は、学園中に静かな衝撃を与えた。

「私たちの理想は、決して無力ではありませんでした。むしろ、あまりに強く、あまりに重すぎたのです。だから、一度、手放してみませんか。完璧じゃなくていい。失敗したっていい。塔が元の輝きを取り戻せなくても、いいんです」

その言葉は、以前の演説のような軽やかさも、力強さもなかった。だが、そこには悲しみを受け入れた者の『覚悟の重さ』と、未来を見据える者の『希望の軽さ』が、絶妙なバランスで同居していた。それは僕にとって、今まで感じたことのない、心地よい質量だった。

「私たちは、理想を抱きしめるためだけに、ここにいるのではありません。時にはそれを手放し、変化し、また新しい夢を見つけるためにいるのです。この学園は、完成された理想郷じゃない。私たちが、不完全に変化し続けるための、庭なんです」

結のスピーチが終わると、不思議なことが起こった。学園中の概念結晶が、一斉にその輝きを弱めたのだ。まるで、生徒たちが張り詰めていた肩の力を、ふっと抜いたかのように。

だが、それは終わりではなかった。光が消えかけた結晶の表面から、やがて、色とりどりの、不揃いな、新しい光が芽吹き始めた。一つ一つは小さいけれど、無数に集まったその光は、温かく、そしてどこか優しかった。

大理想の塔の崩壊は、ぴたりと止まった。巨大な亀裂の隙間から、まるで苔が生えるように、小さな新しい結晶が生まれ、塔を内側から支え始めていた。

数日後、僕と結は、生まれ変わった塔を見上げていた。かつての完璧な美しさはない。だが、無数の小さな光が寄り集まって瞬くその姿は、まるで夜空に浮かぶ銀河のように、生命力に満ち溢れていた。

僕の世界から、言葉の重さが消えることはないだろう。けれど、今はもう、それだけが苦痛ではないことを知っている。隣で微笑む結の言葉が持つ、温かい質量が、僕の心を確かに支えてくれているからだ。

完璧な理想が崩れ去ったこの庭で、僕たちの不完全な物語は、今、始まったばかりだった。