第一章 紋様が揺れる街

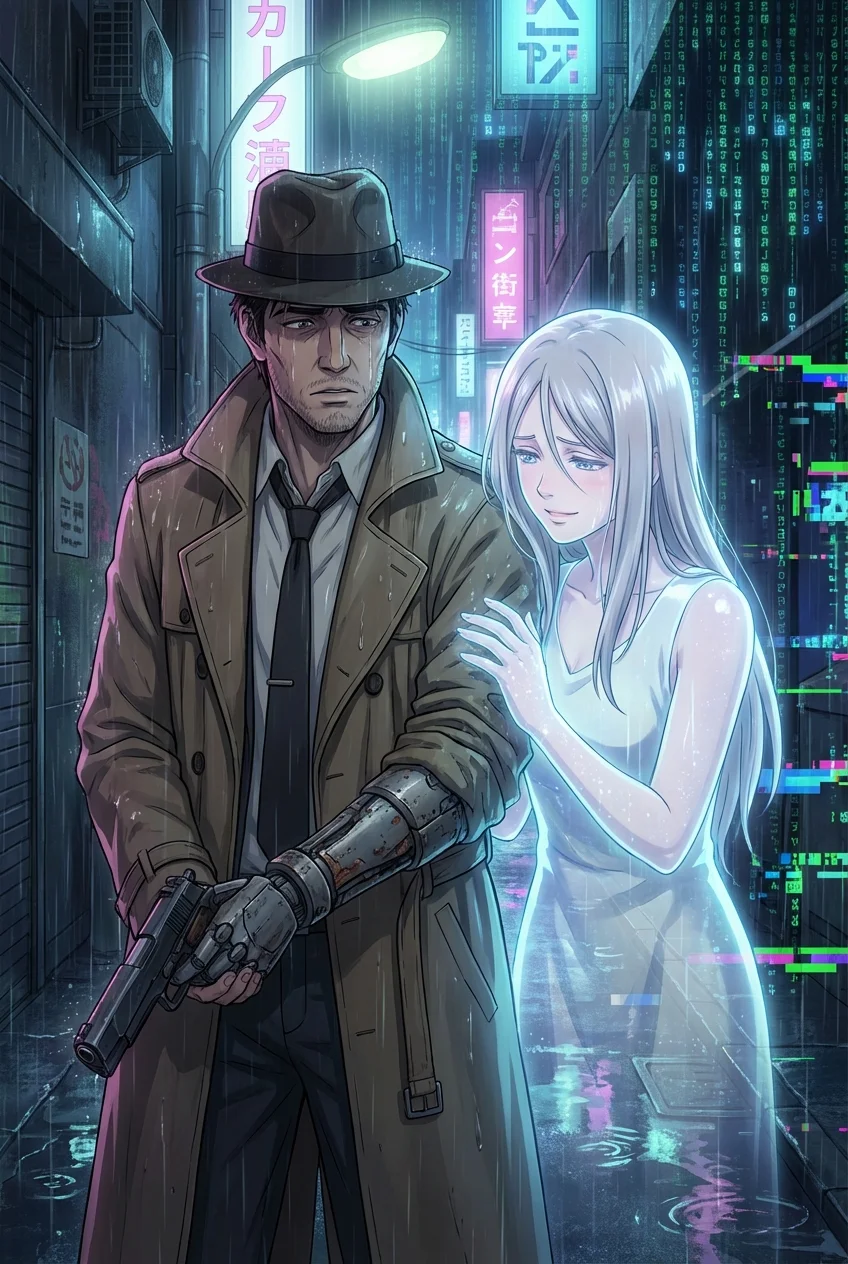

アスファルトの隙間から立ち上る陽炎のように、人々の影には、その過去が揺らめいていた。俺、水無月湊(みなづきみなと)には、それが見える。他人がネットの海に放流した言葉の礫、感情の残滓。それらが網膜に焼き付いた残像めいて、「情報紋様」として影に浮かび上がるのだ。

怒りに満ちた誹謗中傷は、影の縁を焦がすように赤黒く明滅し、誰かへの切ない恋慕は、淡い桜色の光輪となって静かに揺れる。俺はこの街で古書店を営みながら、過剰な情報の洪水から逃れるように、紙の静寂の中に身を沈めていた。

その日、店のドアベルが、乾いた音を立てて来客を告げた。入ってきたのは、橘莉子と名乗る女性だった。雨に濡れた子犬のように不安げな瞳をした彼女の影には、心配と愛情を示す、暖かな橙色の紋様が柔らかく灯っていた。

「兄が……おかしいんです」

絞り出すような声だった。彼女の話によると、一週間前、兄が路地裏に現れた奇妙な光の壁――街で噂の「情報蜃気楼」に触れてから、人が変わってしまったという。

「『消したい、全部消してしまいたい』って……。自分のSNSも、昔のブログも、全部消そうとして、それができないとわかると部屋の隅で頭を抱えているんです」

情報蜃気楼。デジタル情報がインフォマ粒子と結合し、過去を幻のように再生する現象。それに触れると、情報に付着した感情が流れ込んでくると言う。

俺は本来、他人の事情に深入りするつもりはなかった。だが、莉子さんの影で、兄を想う橙色の紋様が、今にも消えそうに儚く揺らめいたのを見たとき、俺は無意識に頷いていた。彼女の純粋な祈りのような紋様を、見過ごすことはできなかった。

「わかりました。その蜃気楼が現れる場所へ、案内してください」

古びた革表紙の本を閉じると、インクの匂いがふわりと鼻をかすめた。これから踏み込む世界の、生々しい情報の匂いとはあまりにもかけ離れた、穏やかな香りだった。

第二章 触れてはならない幻影

夕暮れがコンクリートの谷間を茜色に染める頃、俺と莉子さんは問題の路地裏にいた。湿った埃と、近くの飲食店の排気が混じり合った淀んだ空気。その奥、雑居ビルの壁面に、それは存在していた。

不規則に明滅する、磨りガラスの向こう側のような光の壁。情報蜃気楼だ。

近づくと、微かなノイズが鼓膜を震わせ、オゾンが焼けるような乾いた匂いがした。蜃気楼の内部では、いくつもの過去が断片的に再生されては消えていく。カフェで笑い合う恋人たち。公園で泣きじゃくる子供。その全てに、異質な存在が映り込んでいた。

蜃気楼の隅。そこに、表情の読めない「影のような男」が、ただじっと、こちら側を――いや、蜃気楼を見つめる人々を観察するように、佇んでいた。その視線は、まるで深淵から覗き込むようで、背筋に冷たいものが走る。

「あれです……兄も、あの蜃気楼に……」

莉子さんが震える指で蜃気楼を指した、その時だった。彼女は足元のもつれからバランスを崩し、その白い手が、光の壁に吸い込まれるように触れてしまった。

「あ……っ!」

刹那、莉子さんの全身が激しく痙攣した。彼女の影に浮かぶ橙色の紋様が、インクを垂らしたように黒く濁り、乱れる。

「いやっ! 消したい! 私の過去も、全部、全部消してしまいたい!」

彼女の瞳から光が消え、虚ろな叫びが路地裏に響く。俺は咄嗟に彼女の腕を掴み、力ずくで蜃気楼から引き剥がした。腕の中で小さく震える彼女の体は氷のように冷たく、その影の紋様は、まるで嵐の後の海のように荒れ狂っていた。

影の男は、相変わらずそこにいた。感情のない瞳で、俺たちを見下ろしながら。まるで、この絶望こそが、世界の真理だとでも言うかのように。

第三章 忘却の砂時計

莉子さんを介抱し、安全な場所へ送り届けた後、俺は一人の男を訪ねた。街の片隅で、胡散臭い骨董品とガジェットを扱う情報屋だ。俺の能力を知る、数少ない人物でもある。

「情報蜃気楼の呪いを解く、か。物騒な話だな」

埃っぽい店内で、店主はカウンターの奥から古びた真鍮製の砂時計を取り出した。中の砂は、光を鈍く反射する黒い粉末――粉砕された古いデータチップだった。

「『忘却の砂時計』。対象のデジタルタトゥーを一時的に周囲から認識されなくする代物だ。だが、代償は大きい。使うたびに、対象者から大切な記憶がひとつ、消える」

店主は低い声で警告した。「消すということは、失うことだ。お前さんなら、わかるだろう?」

その言葉は、俺の胸に深く突き刺さった。だが、莉子さんの苦しむ姿と、濁ってしまった影の紋様が脳裏をよぎる。迷っている時間はない。俺は砂時計を懐に仕舞い、再びあの路地裏へと向かった。

蜃気楼は、以前と同じ場所に揺らめいていた。影の男も、そこにいる。俺は深く息を吸い込み、意を決して光の壁に右手を伸ばした。

――触れた瞬間、世界が反転した。

無数の声、声、声。後悔、嫉妬、憎悪、悲哀。他人のデジタルタトゥーに刻まれた感情の濁流が、脳髄に直接流れ込んでくる。頭が割れるような痛みに意識が遠のきかけたその時、濁流の中心から、一つの強烈な想いが俺を捉えた。

『忘れないでくれ』

それは、叫びだった。影の男の、心の叫び。そして、俺はその顔を見て、凍り付いた。そこにいたのは、見知らぬ誰かではない。

幼い頃の、俺自身だった。

そうだ、思い出した。かつて、俺はネットの世界で、取り返しのつかない過ちを犯した。些細な嫉妬から、一人の友人を言葉で深く、深く傷つけた。その罪悪感に耐えきれず、俺は願ったのだ。「この記憶を、この過去を、忘れさせてくれ」と。

その強すぎる願いが、俺自身の記憶の断片をインフォマ粒子に定着させ、情報蜃気楼として具現化させていたのだ。影の男は、俺が切り捨て、忘れ去ろうとした過去そのものだった。人々が「過去を消したい」と願ったのは、俺の過去が発する「忘れられることへの恐怖」と共鳴し、自分自身のタトゥーへの嫌悪感を増幅させていたからに過ぎなかった。

第四章 影と生きる

情報の奔流の中、俺は過去の自分――影の男と対峙していた。彼は何も言わない。ただ、哀しげな瞳で俺を見ている。その視線が、千の言葉よりも雄弁に語りかけていた。『なぜ、俺を捨てたんだ』と。

懐の砂時計が、ずしりと重い。これをひっくり返せば、この苦しい記憶も、罪悪感も、全て消し去ることができるだろう。莉子さんの兄も、きっと元に戻る。だが、本当にそれでいいのか?

これを消せば、俺は友人を傷つけた痛みも、その後悔も、全て失う。それは、俺という人間を形成してきた、紛れもない一部だ。

震える手で、俺は砂時計を握りしめたまま、影の男に歩み寄った。

「ごめん」

声が、掠れた。

「忘れてしまって、ごめん。お前は、俺だ」

俺がそう告げた瞬間、影の男の表情が、ほんのわずかに和らいだように見えた。彼はゆっくりと俺に手を伸ばし、その姿は光の粒子となって、俺の体へと溶け込んでいく。温かいような、切ないような、不思議な感覚だった。

気がつくと、俺は路地裏に一人で立っていた。あれほど騒がしかった蜃気楼は跡形もなく消え、ただ湿ったアスファルトの匂いがする、ありふれた夜の路地が広がっているだけだった。

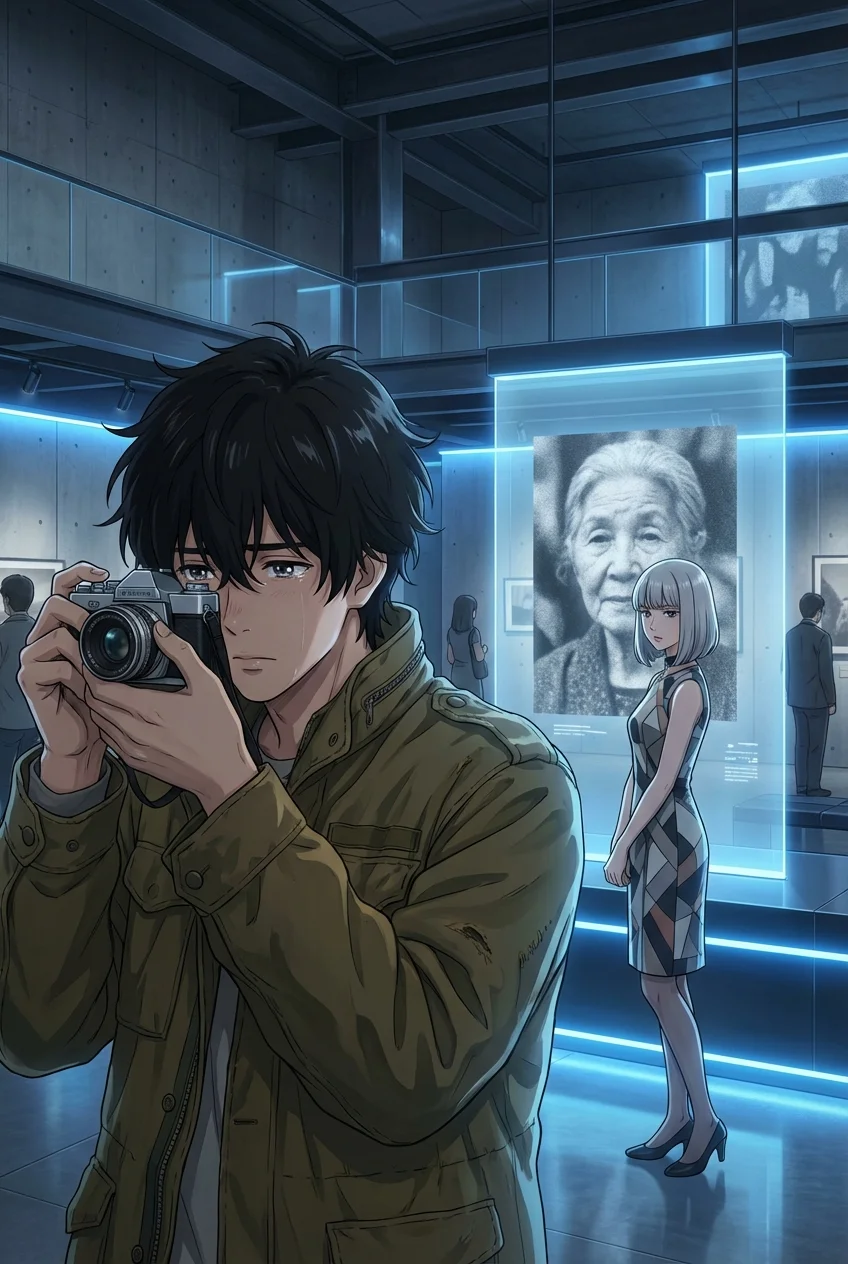

ふと、自分の影に目を落とす。そこには、これまで俺が見たこともない、深く、静かな海の青色をした紋様が、新たに刻まれていた。それは俺が受け入れた過去の証だった。

数日後、莉子さんから、兄の容態がすっかり良くなったという、弾んだ声の電話があった。

俺は古書店の窓から、夕暮れの街を眺める。人々は相変わらず、様々な色の情報紋様をその影に揺らめかせながら歩いている。以前の俺にとって、それは忌むべきデジタルタトゥーでしかなかった。だが今は違う。一つ一つの紋様が、その人が生きてきた証、痛みも喜びも内包した、かけがえのない記憶の地層なのだとわかる。

俺は自分の影に宿った青い紋様に、そっと指で触れた。それはもはや、冷たい過去の残像ではない。過ちを忘れず、それでも前を向いて生きていくための、俺だけの道標。確かな温もりを、指先に感じていた。