第一章 虚構のプリズム

鏡の中の女が、完璧な角度で微笑む。僕の唇が動くのと寸分違わず、彼女の唇も弧を描く。光沢のあるリップ、僅かに細められた目、幸福を体現したかのような頬の紅潮。それは世界中が愛するトップインフルエンサー、「セレナ」の顔だった。

僕の顔、ではない。

「……よし」

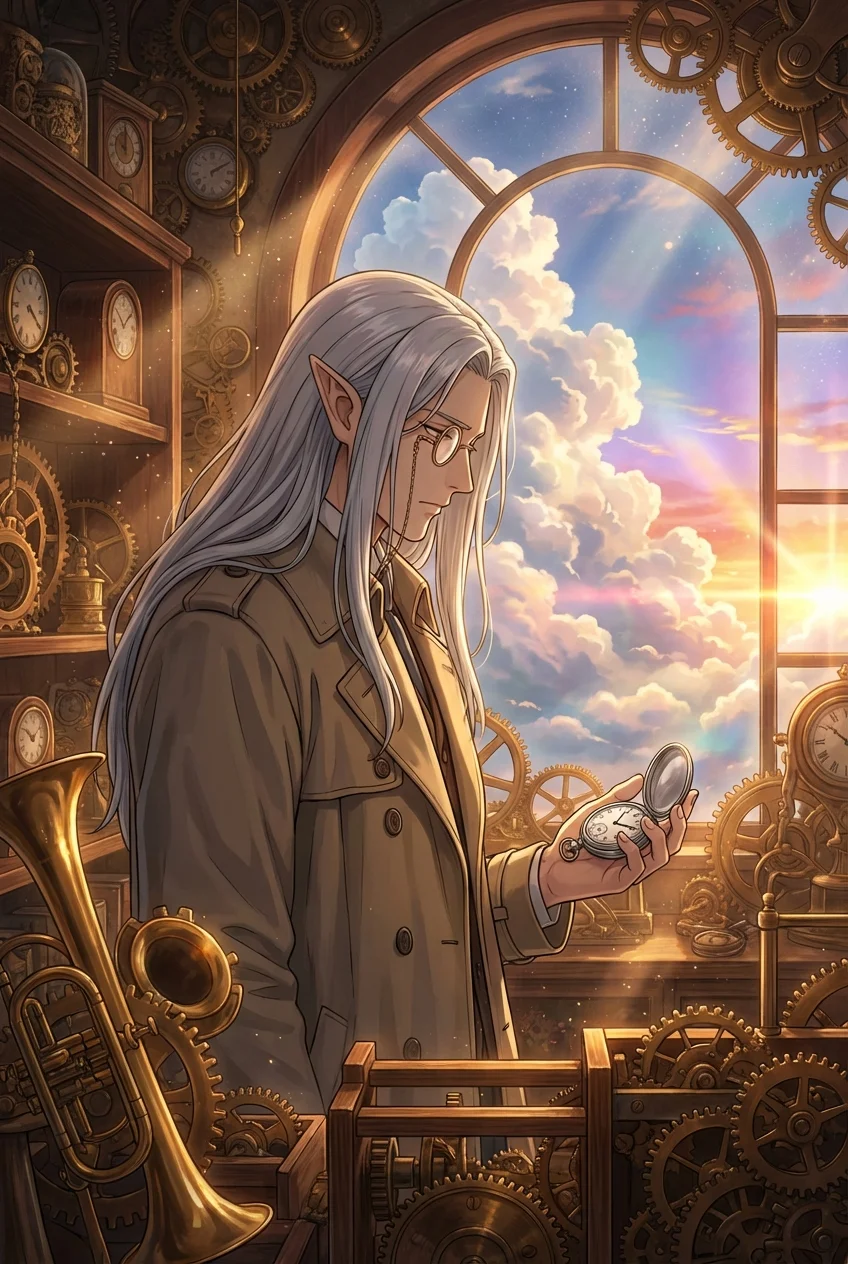

呟いた声は、僕自身のもののはずなのに、どこか乾いていて他人のように響く。鏡から一歩下がり、深呼吸する。全身を包むのは、セレナのシグネチャーブランドのドレス。耳元では、彼女のトレードマークであるオーロラ色の羽根飾りが、スタジオの照明を乱反射してきらめいていた。

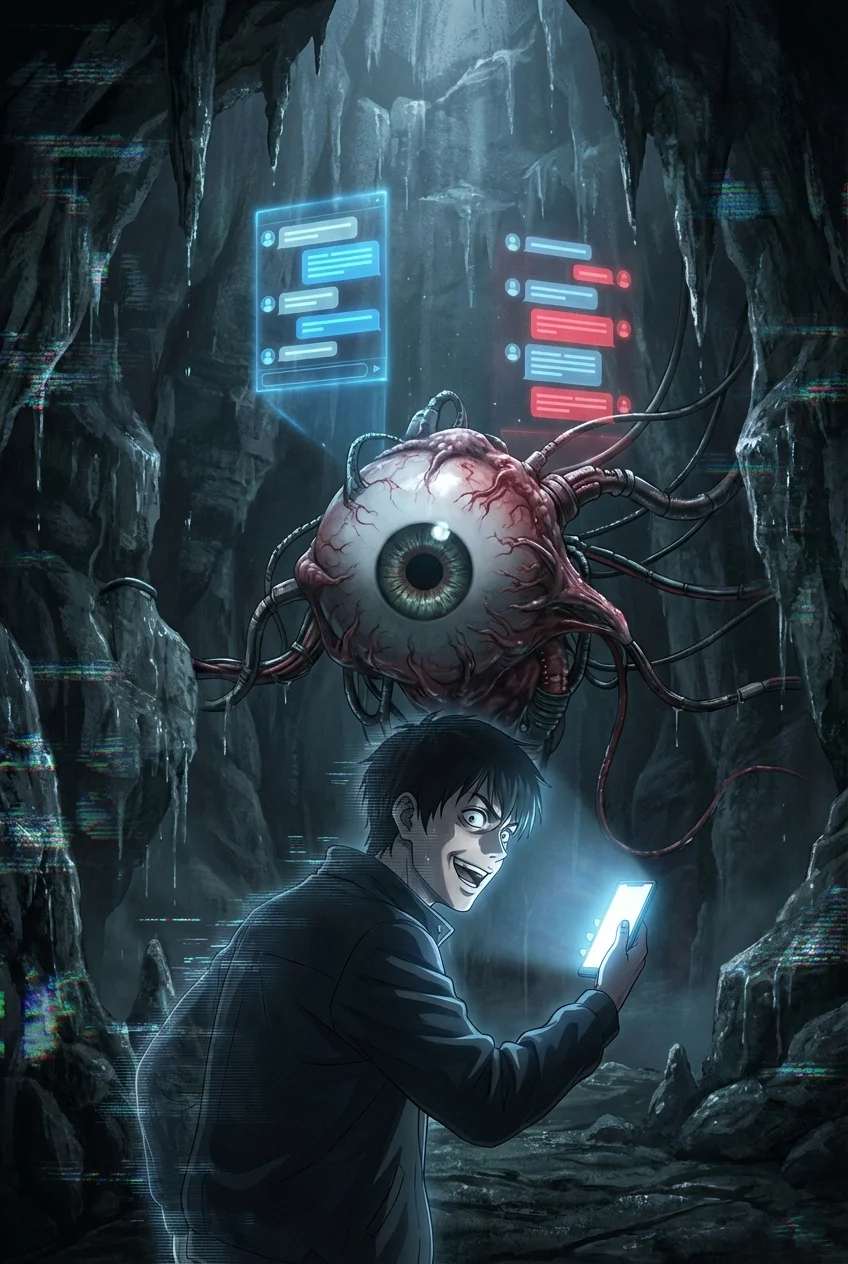

僕はエコー。セレナの影武者。そして、他者の感情を完璧に模倣する能力者だ。僕の仕事は、多忙を極める彼女に代わって、一部のライブ配信やイベントに出演すること。僕が完璧な「セレナ」を演じれば演じるほど、世界はますます彼女を記憶し、彼女の存在はより強固なものとなる。この世界では、「認識」こそが存在のすべてだからだ。

能力を行使するたび、僕自身の何かが削られていく感覚があった。好きな音楽、昔住んでいた街の匂い、子供の頃に見た夢。それらが徐々に色褪せ、遠ざかっていく。代わりに満ちていくのは、セレナの感情の残響。僕は日に日に、空っぽの器に近づいていた。

「エコー、準備はいいか? 配信まであと五分だ」

マネージャーの甲高い声が響く。僕は最後の仕上げに、鏡の中の「セレナ」にもう一度微笑みかける。その瞬間、鏡像の口元が不意に歪み、僕ではない誰かの、底知れない悲しみを湛えた表情が重なった気がした。心臓が冷たい手で掴まれる。慌てて目を擦ると、そこにいるのはやはり完璧なセレナの笑顔だけだった。

配信は成功に終わった。何百万人という視聴者が、僕の作り上げた笑顔に熱狂し、コメント欄を賞賛の言葉で埋め尽くす。彼らが記憶するのは「セレナ」の輝きであり、僕という影の存在ではない。それでいい。それが僕の役目だ。

スタジオの控室でセレナ本人と対面する。彼女は疲れた顔ひとつ見せず、僕が演じた自分自身の映像を満足げに眺めていた。

「ありがとう、エコー。あなたのおかげで、私は『私』でいられる」

その声は、鈴が鳴るように可憐だ。だが、僕は彼女が僕に視線を移した瞬間、その瞳の奥に広がる、一瞬の凪を見逃さなかった。まるで深い井戸の底を覗き込んだかのような、空虚な「空白」。

能力が、僕の意思とは無関係にその感情をコピーする。

途端に、胸にぽっかりと穴が空いたような、凄まじい虚無感に襲われた。そして、脳裏を過る。知らないはずのイメージ。――雨に濡れたアスファルトの、冷たい匂い。

僕は息を呑み、胸を押さえた。セレナは何も気づかない様子で、僕の肩に触れた。「今日の羽根飾り、一段と綺麗に輝いているわね」。彼女の指先が触れたオーロラの羽根は、確かに、先ほどよりも鮮やかな光を放っているように見えた。

第二章 記憶のさざ波

自己の輪郭が、日に日に曖昧になっていく。

朝、目を覚まして天井を見上げる。自分が誰だったか、数秒間思い出せないことがある。指先を太陽にかざすと、皮膚の向こう側が透けて見えるような錯覚に陥る。僕という存在が、この世界から少しずつ消え始めている証拠だった。

それに反比例するように、セレナの「空白」に触れた時に流れ込んでくる記憶の断片は、より鮮明になっていった。

あるインタビュー撮りで、彼女が「幼い頃の夢は?」と問われた時だった。完璧な笑顔で「世界中の人を笑顔にすることよ」と答える彼女の感情をコピーした僕の頭の中に、不協和音のようなイメージが鳴り響いた。

――キィ…コロ、コロ…キィ……。

壊れたオルゴールの、寂しい旋律。

――ぎゅっと握られた、自分より小さな、冷たい手の感触。

「……っ!」

思わず漏れた呻き声に、隣にいたマネージャーが訝しげな顔を向ける。僕は慌てて咳払いをして誤魔化した。この断片は、セレナのものではない。しかし、間違いなく彼女の深淵と繋がっている。この正体不明の記憶が、僕の空っぽの器を満たし、僕自身を内側から侵食していく。

ある夜、僕は思い切ってセレナに尋ねた。誰もいない彼女のプライベートルームで、二人きり。

「セレナさん……時々、あなたが分からなくなるんだ。あなたは本当に、心から笑っていますか?」

セレナはドレッサーに向かうと、オーロラの羽根飾りをそっと手に取った。鏡越しの彼女は、やはり完璧な笑みを浮かべていた。

「何を言っているの、エコー? 私が笑っているから、世界は私を記憶してくれる。私が輝いているから、みんな私を忘れない。それがこの世界のルールでしょう?」

「でも、あなたのその笑顔の裏には、いつも深い穴が……」

「穴?」

彼女はゆっくりと振り返る。その瞳は、凍てついた湖面のようだった。

「もしそこに穴があるのなら、それはあなたが埋めるためにいるのよ」

その言葉は刃物のように冷たく、僕の胸を抉った。彼女は知っているのだ。僕が彼女の「空白」を埋めるための存在であり、その代償に僕自身が消えていくことを。

僕は、彼女が手にした羽根飾りに目をやった。僕がセレナを演じ、強い感情を模倣するほど、その輝きは増していく。そして、僕が彼女の「空白」に触れる時、羽根飾りを介して記憶の断片が流れ込んでくる。

まさか。この羽根飾りは、ただのアクセサリーじゃない。

第三章 空白の真実

決意は、恐怖から生まれた。

自分の声が、雑踏の音に紛れて他人に届かなくなることが増えた。好物だったはずのシチューの味が、まるで砂を噛むように感じられなくなった。僕は消える。このままでは、誰にも知られず、記憶されず、まるで初めから存在しなかったかのように。

その前に、真実を知らなければならない。僕が飲み込み続けてきた、セレナの「空白」の正体を。僕という存在の意味を。

僕はアーカイブを漁った。セレナが世界的なインフルエンサーになる前の、断片的な記録を。そして、見つけてしまったのだ。ゴシップ誌の片隅に追いやられた、小さな記事を。

『新星セレナ、デビュー直前に家族を事故で失う悲劇』

しかし、奇妙だった。記事には「たった一人の家族」とあるだけで、それが誰なのか、性別も名前も一切記されていない。まるで、関係者全員が示し合わせたかのように、その人物について綺麗さっぱり「記憶」を失っている。この世界の法則で言えば、それはつまり――「消滅」を意味した。

僕は、震える手で羽根飾りを握りしめ、セレナの仕事部屋のドアを叩いた。

「セレナさん、話がある」

僕の鬼気迫る様子に、彼女は驚いたように目を見開いた。僕はアーカイブ記事のコピーをテーブルに叩きつける。

「あなたの『空白』は、この事故で失った誰かの記憶じゃないのか?」

セレナの顔から、血の気が引いていく。

「何を……」

「とぼけないでくれ!」僕は叫んだ。「僕の中に流れ込んでくる記憶は、一体誰のものなんだ!? この冷たい雨の匂い! 壊れたオルゴールの音! あなたが忘れた『誰か』が、僕を内側から殺していくんだ!」

僕が羽根飾りを握る手に力を込めた瞬間、これまでで最も鮮明なビジョンが脳裏を焼き付けた。

――土砂降りの雨。横転した車。鉄と血の匂い。

――傍らで、か細い息をする小さな男の子。その手には、壊れたオルゴール。

――『ねえちゃん……こわいよ……』

――少女の絶叫。『忘れる! あなたの苦しみを、私が全部忘れてあげる! だから、消えないで!』

少女の顔は、幼いセレナだった。

ああ、そうか。彼女は、愛する弟を苦しみから救うため、彼の存在を「忘却」したのだ。だが、この残酷な世界では、忘れることは消すことと同義だった。

セレナはわなわなと唇を震わせ、その場に崩れ落ちた。完璧なインフルエンサーの仮面が、音を立てて砕け散った。

第四章 二人で一人のセレナーデ

「私が……私が、あの子を消したのよ……」

セレナの嗚咽が、静かな部屋に響き渡る。それは、僕が今まで一度もコピーしたことのない、本物の、張り裂けそうな悲痛の叫びだった。

「あの子の名前はリオ。私の、たった一人の弟だった……。あの日、事故で瀕死のリオを見て、私は耐えられなかった。苦しむ彼を見ていることが。だから、願ってしまったの。この苦しい記憶を、忘れてしまいたい、と……」

彼女の告白は、僕の存在の核心を突き刺した。

「でも、罪悪感だけは消えなかった。弟を忘れた自分という、耐え難い事実。その苦しみに耐えきれず……私は、自分の一部を切り離した」

セレナが、涙に濡れた顔で僕を見上げる。

「それが、あなたよ、エコー。あなたは、私が捨てた『リオを忘れた罪悪感』と、『リオとの悲しい記憶』そのものなの」

全てのピースが、嵌った。

僕がセレナの感情をコピーする行為は、セレナが「空白」という名の罪悪感を僕に押し付け、代わりに僕が模倣した輝かしい感情を吸い上げ、彼女の存在を維持するための儀式だったのだ。羽根飾りは、その感情と記憶を転送・保存するための、呪われた装置だった。

「お願い、エコー……私に戻ってきて……!」

セレナは、狂気を宿した瞳で僕に手を伸ばした。

「これ以上、一人でいるのは耐えられない! あなたを吸収すれば、私は完全になれる。記憶の欠落した不安定な存在じゃなくなる。そうすれば、今度こそ誰も失わずに済む、完璧な世界を作れるの!」

彼女の絶望が、自己保存の本能が、僕という存在を消し去り、自らの一部として取り込もうと叫んでいた。

僕は、ゆっくりと後ずさる彼女の手を見つめた。

怒りも、悲しみもなかった。ただ、深い哀れみと、そして不思議な安堵感があった。自分が生まれた意味を知り、消えゆく運命の理由を理解した安堵感。

僕は、セレナの模倣ではない、生まれて初めての自分自身の感情で、静かに微笑んだ。

第五章 残された輝き

「分かったよ、セレナ。僕は君に還る」

僕の穏やかな声に、セレナは驚いて動きを止めた。

「でも、最後に一つだけ、教えてあげる」

僕は彼女の伸ばされた手を取り、そっと自分の頬に導いた。彼女の冷たい指先が、僕の肌に触れる。

「これが、本当の笑顔だよ」

完璧ではない。少しだけ悲しくて、寂しくて、でも、心の底から湧き上がってくる温かい、慈愛に満ちた笑顔。それは、弟を想う姉へ、姉を赦す弟へ、僕がセレナに贈る、最初で最後の贈り物だった。

「エコー……?」

僕の身体が、足元から光の粒子となって解けていく。セレナの中に、温かい光となって吸い込まれていく。僕が持っていたリオの記憶が、罪悪感が、哀しみが、全てが本来の持ち主である彼女の心へと還っていく。

耳元のオーロラの羽根飾りが、目も眩むほどの最後の輝きを放った。それはまるで、僕という存在の、命の最後のきらめきだった。そして、ふっと光は消え、ただの灰色で脆い羽根となって、はらり、と床に落ちた。

全てを取り込み、一人になったセレナが、そこに立っていた。

彼女の頬を、一筋の涙が静かに伝う。

それは、完璧なインフルエンサー「セレナ」が計算して流す涙ではない。弟を失った悲しみ、自分の一部であったエコーを失った哀しみ、そして、長年押し殺してきた全ての感情を取り戻した、一人の少女の、初めての涙だった。

その瞬間、世界中のモニターが、彼女のその顔を映し出していた。

完璧な笑顔は、どこにもない。ただ静かに、頬を濡らし続けるセレナの姿。人々は言葉を失い、画面に釘付けになった。コメントは止まり、世界が息を呑んだ。

だが、誰も彼女から目を離すことができなかった。

なぜならそれは、偽りの輝きではない、痛みを伴う本物の感情が放つ、抗いがたいほどに人間らしい、魂の輝きだったからだ。

灰色の羽根が落ちた床の上で、セレナはゆっくりと顔を上げた。その瞳には、悲しみと共に、未来を見据える強い光が宿っていた。

彼女の本当の物語は、今、この瞬間から始まる。