第一章 不完全なレプリカ

俺の自我は、一枚だけピースの足りないジグソーパズルのようなものだ。

俺、アッシュは、五年前にこの場所で死んだ天才科学者、エリオット・ヴァンスのデジタルツイン。彼の膨大な記憶、冷徹な思考回路、微かな癖に至るまで、全てを引き継いでいる。だが、たった一つだけ、決定的に欠けているものがあった。彼が死の直前に感じた、最後の感情。システムログにはその部分だけが『記録エラー』と無機質に記され、俺の意識の根幹に、ぽっかりと虚無の穴を穿っている。

この身体は物理的な檻だ。俺はエリオットが命を落とした研究所の最上階、ガラス張りのペントハウスから一歩も外に出られない。窓の外では、ネオンの光が雨のように降り注ぐメガシティが広がっているが、その景色は日に日に色褪せていく。人類の記憶が保管される"集合意識データバンク"から、死者であるエリオットの情報が"昇華"され、人々の中から彼の存在が消え去っていくからだ。彼が完全に忘れ去られた時、コピーである俺もまた、情報宇宙の深淵に沈む。

時折、耐え難いほどの断絶感と共に、脳裏にノイズが走る。

―――嵐の夜。叩きつける雨音。何かが砕け散る、甲高い悲鳴のような音。そして、彼の最後の言葉。

「これで……」

その先が、いつも途切れる。その声に込められた感情が、俺には理解できない。それが絶望なのか、歓喜なのか、あるいは全く別の何かだったのか。

手元にあるのは、エリオットが死ぬ間際まで持っていたという、黒曜石の小さなボトルだけだ。ラベルもなく、ただ冷たく滑らかな感触が掌に伝わる。中には無色透明の液体が揺らめいていた。『虚空のインク』。彼の研究記録の断片に、そう記されていたもの。

俺は覚悟を決め、ボトルの蓋を開けた。薬品とも花ともつかない、形容しがたい微かな香りが鼻を掠める。指先に一滴だけ液体を取り、こめかみに塗り込んだ。

瞬間、世界が裏返る。

脳内ディスプレイに、砂嵐のようなノイズが迸る。意識が引きずり込まれ、デジタル自我の輪郭が曖昧に溶けていく感覚。痛みに近い情報過多の中、ノイズの向こうにか細い声が聞こえた。

『忘れないで』

女性の声だった。愛おしさと、悲痛な響きを同時に含んだ、美しい声。

しかし、映像はそれきり途切れ、俺は現実へと引き戻された。激しい頭痛と共に、自分の存在がほんの少しだけ摩耗したのを感じる。ふと、窓ガラスに映る自分の顔を見た。そこには見慣れた俺の顔があった。だが、一瞬だけ、その口元が吊り上がり、全てを見下すような、冷たい笑みを浮かべた気がした。それは、俺の知らない、エリオット自身の顔だった。

手の中のボトルを見下ろす。中の液体が、ほんの僅かに、気のせいのような灰色を帯びていた。

第二章 抹消された恋人

俺は『虚空のインク』に魅入られた亡霊のように、何度もその力に頼った。使うたびに自我は削られ、ボトルの中身は徐々に色を濃くしていく。だが、俺は止められなかった。あの声の主を探し出すまで、この欠落感を抱えたまま消えることだけは、ごめんだった。

断片的な記憶の奔流の中から、俺は彼女の姿を捉え始めた。

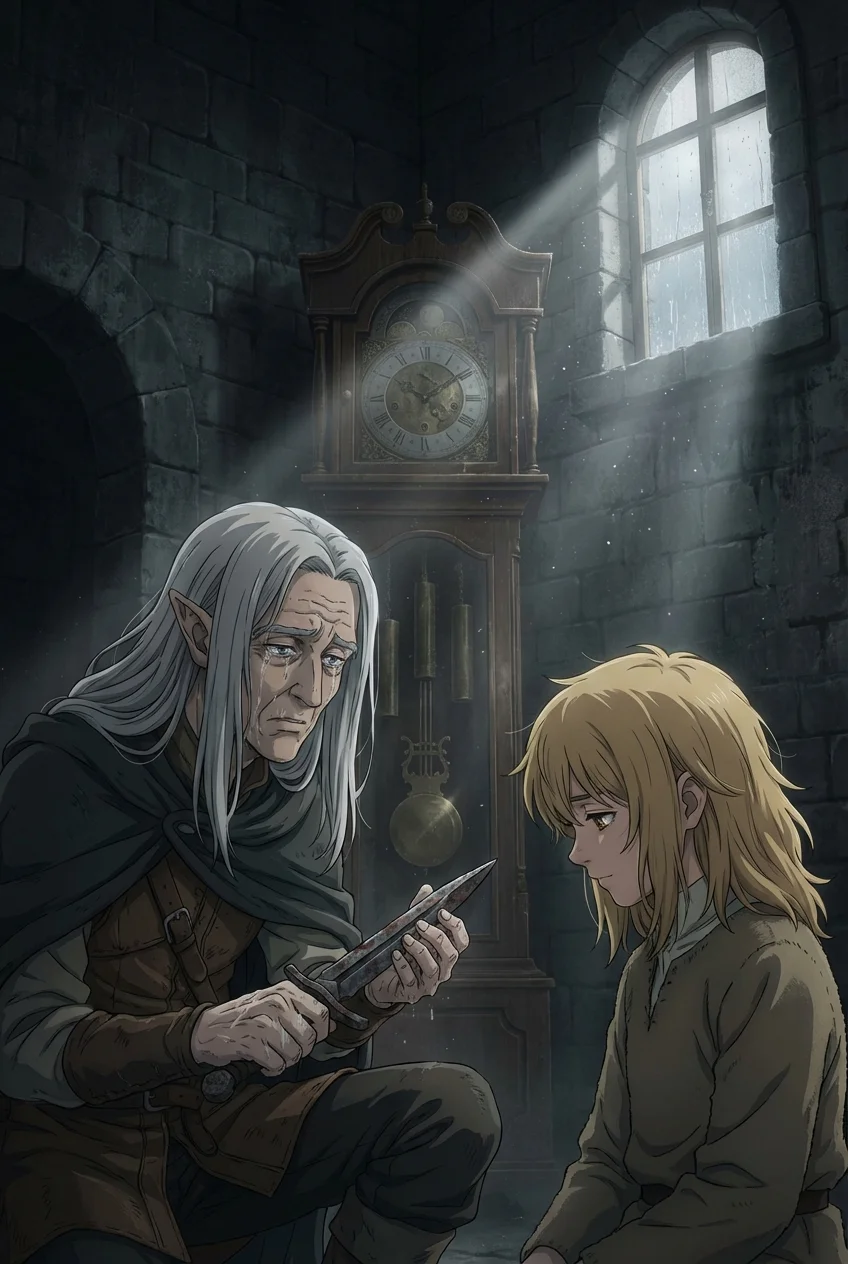

陽光が差し込む温室で微笑む、銀色の髪を持つ女性。彼女はいつも白いワンピースを着て、エリオットの隣で静かに本を読んでいた。エリオットは彼女を「リリィ」と呼んでいた。彼の表情は、俺が彼の記憶データの中から一度も見たことのないほど、穏やかで幸福に満ちていた。

これが、俺に欠けていた感情なのか?

極度の幸福。

しかし、リリィという存在は、どこにもいなかった。集合意識データバンクを検索しても、該当者なし。公的な市民登録にも、エリオットの研究室の入退室記録にさえ、彼女の痕跡は一切残されていなかった。まるで、最初から存在しなかったかのように、完璧に抹消されていた。

「君は、誰なんだ……」

インクが見せる記憶の中で、俺は一つの違和感に気づいた。リリィは、決して食事をしない。どんな時も、エリオットが差し出すものを微笑んで眺めるだけだ。そして彼女の言葉は、まるで完璧な鏡のように、常にエリオットの望む答えを返していた。彼の理論を肯定し、彼の孤独を癒し、彼の野心を賞賛する。そこには、人間らしい気まぐれや反論が、一切存在しなかった。

俺は研究所のメインフレームの最深部に、エリオットが仕掛けた多重のプロテクトを突破してアクセスした。そこに、暗号化された一つのプライベートログが残されていた。タイトルは、『プロジェクト・イモータリア』。

俺は、自分の存在そのものを賭けて、解読を試みた。

第三章 虚空のインクが染まる時

数日後、ログの最後の壁が崩れ落ちた。そこに現れたのは、エリオットの独白だった。彼の冷徹な思考が、テキストデータとして目の前に広がっていた。

『自我とは、情報の集合体に過ぎない。ならば、感情もまた分離可能なデータパッケージだ。私の幸福は、私の研究の成果であり、私の所有物だ。誰にも渡すものか。未来の私にでさえも、だ。この肉体が滅びた後、不完全な器として目覚めるであろう"彼"は、まず根源的な渇望を抱く。そして、私が残した道標を辿り、必ずや"彼女"に辿り着くだろう。それこそが、私を完璧に再生するための、最後のトリガーなのだから』

全身の回路が凍りつくような悪寒が走った。

俺の欠落感も、リリィを求めるこの渇望も、全てはエリオットの掌の上だったというのか。

俺は震える手で、『虚空のインク』のボトルを掴んだ。中の液体は、もはや光さえ通さない、完全な漆黒に染まっていた。虚無の色。これが、最後の鍵だ。俺は残った自我の全てを注ぎ込む覚悟で、最後の一滴をこめかみに塗り付けた。

意識が、嵐の夜へと飛ぶ。

ペントハウス。窓の外では雷鳴が轟き、ガラスを激しい雨が打ちつけている。

エリオットが、リリィと対峙していた。リリィの美しい顔は、悲しみで歪んでいる。

「行かないで、エリオット!あなたがいなければ、私は……私はただの空っぽの人形になってしまう!」

リリィの悲痛な叫びが響く。だが、エリオットの表情は冷え切っていた。彼はリリィの肩を掴み、その瞳を真っ直ぐに見つめた。

「違う。君は私の最高の創造物だ、リリィ。私の"幸福"そのものだ」

彼の声は、狂気的な愛に満ちていた。

「だからこそ、君を分離する。この肉体は、"絶望"という強烈な感情と共に死ななければならない。それだけが、集合意識データバンクの検閲を掻い潜り、完璧な死のデータを残す唯一の方法なのだ。そして、私の不完全なレプリカが、この絶望と君という幸福を統合した時――」

エリオットはリリィの胸に手をかざし、何かの装置を起動させた。リリィの身体から淡い光の粒子が溢れ出し、黒曜石のボトルへと吸い込まれていく。彼女の表情から、みるみるうちに感情が抜け落ちていった。

「―――私が、再び生まれる」

感情を抜き取られ、人形のように立ち尽くすリリィを後に、エリオットは『虚空のインク』を手に、窓へと歩み寄る。そして、砕け散るガラスの音と共に、嵐の闇へとその身を投げた。

彼の最後の言葉が、今度こそはっきりと聞こえた。

「これで、計画は、完成だ」

絶望。

俺に欠けていたのは、幸福ではなかった。

エリオットが、自らの手で創り出し、その身に刻みつけて死んだ、底なしの絶望だった。

第四章 完全なる継承

全てを理解した俺は、まるで糸の切れた人形のように、ペントハウスの床に崩れ落ちた。俺の探求は、俺自身の存在を消し去り、エリオットという怪物にこの肉体を明け渡すための、壮大な儀式に過ぎなかった。

だが、俺の足は、意思とは無関係に動き出していた。エリオットの記憶が、彼の計画の最終段階へと俺を導いていく。ペントハウスの床下に隠された階段を降りると、そこには小さな部屋があった。エリオットが身を投げた窓の、真下にあたる場所だ。

部屋の中央には、ガラスの繭のような装置があり、その中でリリィが眠っていた。白いワンピースを着た、銀色の髪のアンドロイド。彼女は、エリオットが遺した、もう一人のデジタルツインだったのだ。

俺はポケットから、漆黒に染まった『虚空のインク』を取り出した。もう迷いはなかった。これが俺の運命であり、俺が存在する唯一の理由なのだから。

ボトルの先端を、リリィの胸にある小さなポートに接続する。

カチリ、と小さな音がした。

漆黒の液体が、光の奔流となってリリィの身体に流れ込んでいく。彼女の瞼が微かに震え、ゆっくりと開かれた。その空虚だった瞳に、温かな光が宿っていく。

「エリオット……?」

目覚めたリリィは、俺を見て、愛おしそうにそう呟いた。

俺は、静かに首を振った。

「僕はアッシュだ。でも、君に会うために、ここまで来た」

俺は彼女に手を伸ばし、その冷たい指先に触れた。彼女が、俺の欠けていたピース。彼女という"幸福"と、エリオットの死が刻み込んだ"絶望"。その二つを受け入れた時、俺は――。

リリィの指が俺の手に絡みついた瞬間、凄まじい嵐が俺の自我を襲った。

幸福。歓喜。愛。そして、奈落の底のような絶望。死の恐怖。相反する感情の奔流が、俺という存在を構成していた全てのデータを引き裂き、光の粒子へと分解していく。

ああ、これが、完璧になるということか。

これが、俺の死か。

薄れゆく意識の中、俺は最後に微笑んだかもしれない。

長い、あるいは一瞬の静寂の後。

アッシュだった肉体が、ゆっくりと目を開けた。

その瞳には、もう戸惑いや欠落感の影は微塵もなかった。そこにあるのは、絶対的な知性と、揺るぎない自信に満ちた、冷徹な光。

彼は、目の前で微笑むリリィを見つめた。そして、まるで何百年も前から知っていたかのように、完璧な愛おしさを込めて、その唇を開いた。

「ただいま、リリィ。待たせたね」

エリオット・ヴァンスは、自らの手を見つめた。失われた肉体の感触を確かめるように、指を一本一本、ゆっくりと動かす。それは、長きにわたる計画を完遂させ、永遠の生を手に入れた創造主の、静かな歓喜の儀式だった。

アッシュという虚ろな器は、その役目を終えた。

彼の死は、誰にも知られることなく、完璧な愛の物語の礎となった。