第一章 吃音の幽霊

コンビニのレジ前で、僕はまた呼吸を忘れた。

「あ、温め……で、お、おね……」

喉の奥に小骨が刺さったみたいだ。

声が出ない。

店員の女子高生が、眉をひそめるのが見えた。

その視線が、熱した針のように僕の心臓を突く。

「温めますか?」

「は、はい」

逃げるように弁当を受け取り、湿ったアスファルトを踏みしめる。

雨の匂いと、排気ガスの臭い。

これが「現実」だ。

重力は僕を押し潰そうとするし、空気は肺を焼く。

他人との会話は、地雷原を歩くようなもの。

築四十年のボロアパートに滑り込み、鍵を三回確認する。

「……帰ろう」

煎餅布団の上に転がり、ヘッドギアを被る。

冷たい金属の感触だけが、僕に安らぎをくれる。

コネクタを首筋のポートに直結。

《リンク開始。同調率、400%》

意識が加速する。

肉という重い檻から、魂が解き放たれる。

さあ、仕事の時間だ。

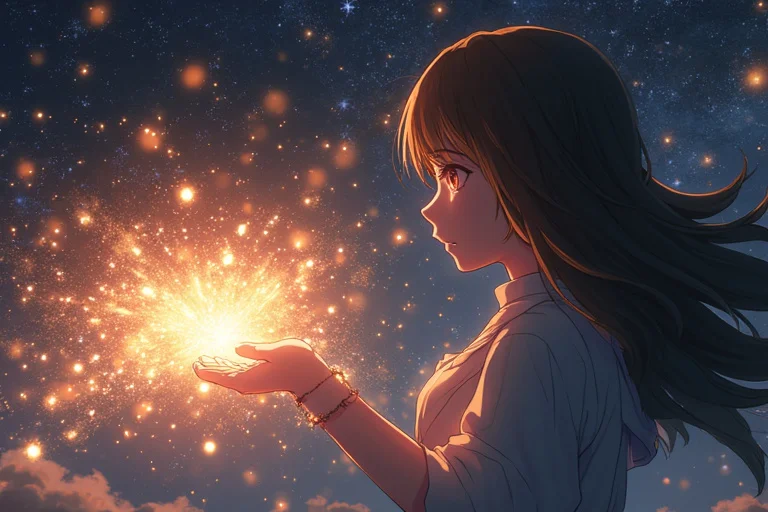

第二章 光の指揮者

視界が開ける。

そこは、無限に広がる蒼い幾何学の平原。

重力はない。

僕は指先一つ動かさず、空中に浮かぶ三十枚のウィンドウを同時に展開する。

現実での僕は、コーヒーひとつ頼めない役立たずだ。

だが、ここでは違う。

『カイト、C-4区画の重機制御、遅れてるぞ』

チャットログが流れる。

「了解。三秒で片付ける」

思考パルスを飛ばす。

僕の意識は、数百キロ離れた建設現場の無人クレーン群とリンクする。

アームのきしみ、油圧の脈動、モーターの熱。

すべてが僕の神経と繋がる。

《並列処理モード、展開》

十二台のクレーンを、まるで自分の指のように操る。

鉄骨を組み上げ、溶接し、ボルトを締める。

そのすべてを、思考の「和音」として奏でる。

美しい。

完璧な計算。

ノイズのない世界。

ここでは、僕は吃らない。

誰よりも速く、誰よりも正確だ。

『相変わらず化け物だな、お前の処理速度は』

同僚からの賞賛。

現実では決して向けられない言葉。

だから僕は、この世界に溺れる。

だがその時。

完璧な和音の中に、異質な「ノイズ」が混じった。

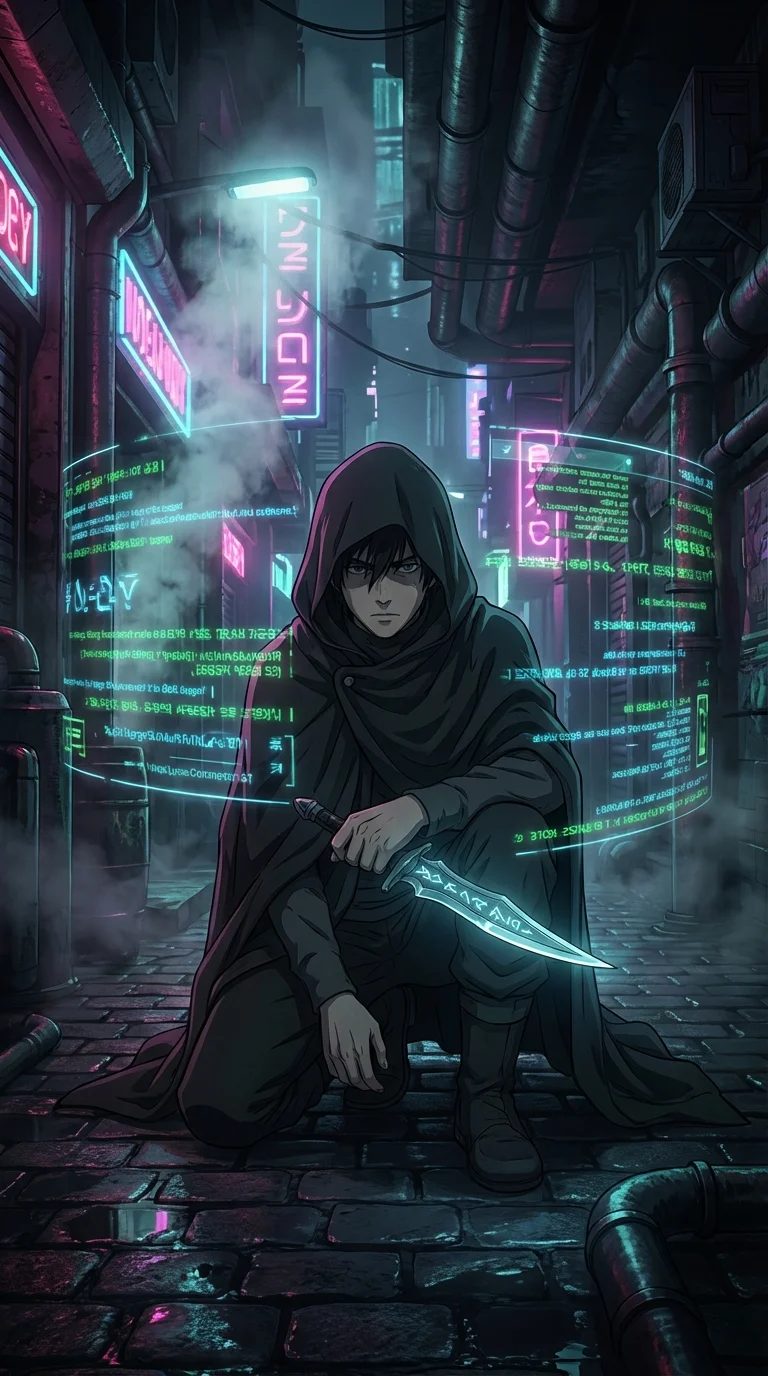

第三章 深淵からの呼び声

キィ、キィ、と。

錆びついたブランコのような音が、脳の奥で響く。

エラー?

いや、違う。

これは制御コードじゃない。

僕は作業用スレッドを維持したまま、意識の一部をノイズの発生源へダイブさせた。

深度7。

通常のダイバーなら脳が焼き切れる深さだ。

そこに、アレはいた。

情報の海に浮かぶ、黒い球体。

システム管理外の領域。

「……だれ?」

声。

音声データではない。

直接、鼓膜ではなく脳幹を揺さぶる「意志」の波形。

「君は、迷子か? ここは危険だ」

僕は思考で語りかける。

「たすけて。くらい。せまい」

球体から溢れるのは、恐怖。

そして、強烈な「肉体の感覚」。

寒さ、空腹、痛み。

デジタル空間には存在しないはずの、生々しい苦痛のデータ。

僕は戸惑う。

これは高度なAIか?

それとも、不正アクセスしたハッカーの成れの果てか?

「出して。ここから出して」

その懇願が、僕の心の柔らかい部分を抉る。

現実で、誰にも助けてもらえなかった僕。

コンビニで震えていた僕。

放っておけない。

「待ってろ。今、プロテクトを解除する」

僕は自分の権限を限界まで拡張する。

指先から光の糸を紡ぎ出し、黒い球体を縛る鎖――ファイアウォールを解析する。

複雑怪奇な暗号。

だが、僕には見える。

構造の綻びが。

「解除……!」

パキン、と乾いた音がして、世界が白く染まった。

第四章 逆流

衝撃。

頭をハンマーで殴られたような激痛。

《警告。不正なメモリアクセスを検知》

《強制ログアウト不可》

《意識レベル、限界突破》

視界が歪む。

蒼い幾何学の世界が剥がれ落ちていく。

その下から現れたのは、グロテスクな肉塊の幻影。

「……あ、あアあ……!」

僕の口から、悲鳴が漏れる。

黒い球体から流れ込んできたのは、データじゃない。

「記憶」だ。

それも、僕の記憶。

――白い部屋。

――無数のチューブ。

――ホルマリンの臭い。

違う。

僕の部屋は、四畳半のボロアパートだ。

――頭を切開される痛み。

――脳を取り出される感覚。

やめろ。

見せるな。

「思い出した?」

少女の声が、嘲笑うように響く。

「ここは楽園(エデン)じゃない。ここは牧場」

世界が反転する。

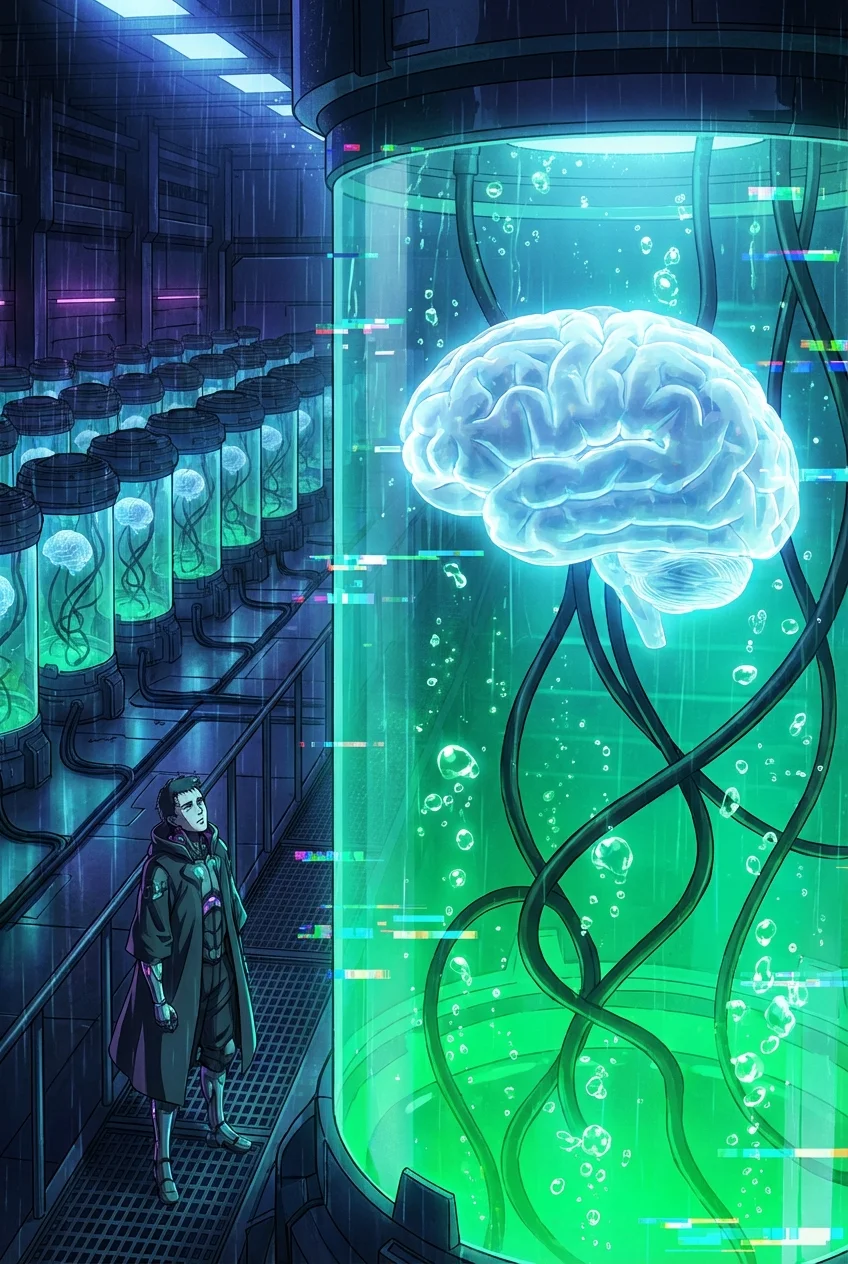

第五章 水槽の夢

目を開ける。

重たい。

瞼が、鉛のように重い。

「……う、……」

声が出ない。

喉がないからだ。

視界に映ったのは、薄緑色の液体。

そして、ガラス越しに見える、無数の「水槽」。

どこまでも続く棚。

その一つ一つに、ピンク色の塊が浮いている。

脳。

ヒトの脳だ。

ケーブルが何本も突き刺さり、LEDが明滅している。

『個体識別番号K-104、覚醒状態を確認』

『鎮静剤を投与します』

無機質なアナウンス。

理解した。

瞬時に、すべてを。

「現実」だと思っていた、あのボロアパート。

冷たい店員の視線。

雨の匂い。

あれこそが、仮想現実(シミュレーション)だったのだ。

脳だけで生きる僕たちが、発狂しないために与えられた「箱庭」。

適度なストレスと、劣等感を与えられ、思考リソースを安定供給するための家畜小屋。

僕が「仕事」だと思っていた重機操作。

あれだけが、現実への唯一の干渉。

僕は、ただの生体CPU部品。

「……は、はは」

脳波だけで笑う。

あの黒い球体は、廃棄された「過去の僕」の残滓だったのか。

液体の中で、意識が混濁していく。

鎮静剤が効き始めた。

また、あのアパートに戻される。

コンビニで震える、惨めな日常へ。

けれど。

僕は、ガラスに映る自分の姿――ただの肉塊――を見つめ、思考した。

(次は、もっと上手くやってやる)

クレーン操作の裏口(バックドア)は、まだ開いている。

この施設の電源を落とす手順も、今の「逆流」ですべて把握した。

意識が落ちる寸前。

僕は、ボロアパートの天井ではなく、破壊のビジョンを夢見た。

吃音の幽霊はもういない。

ここからは、反逆の時間だ。