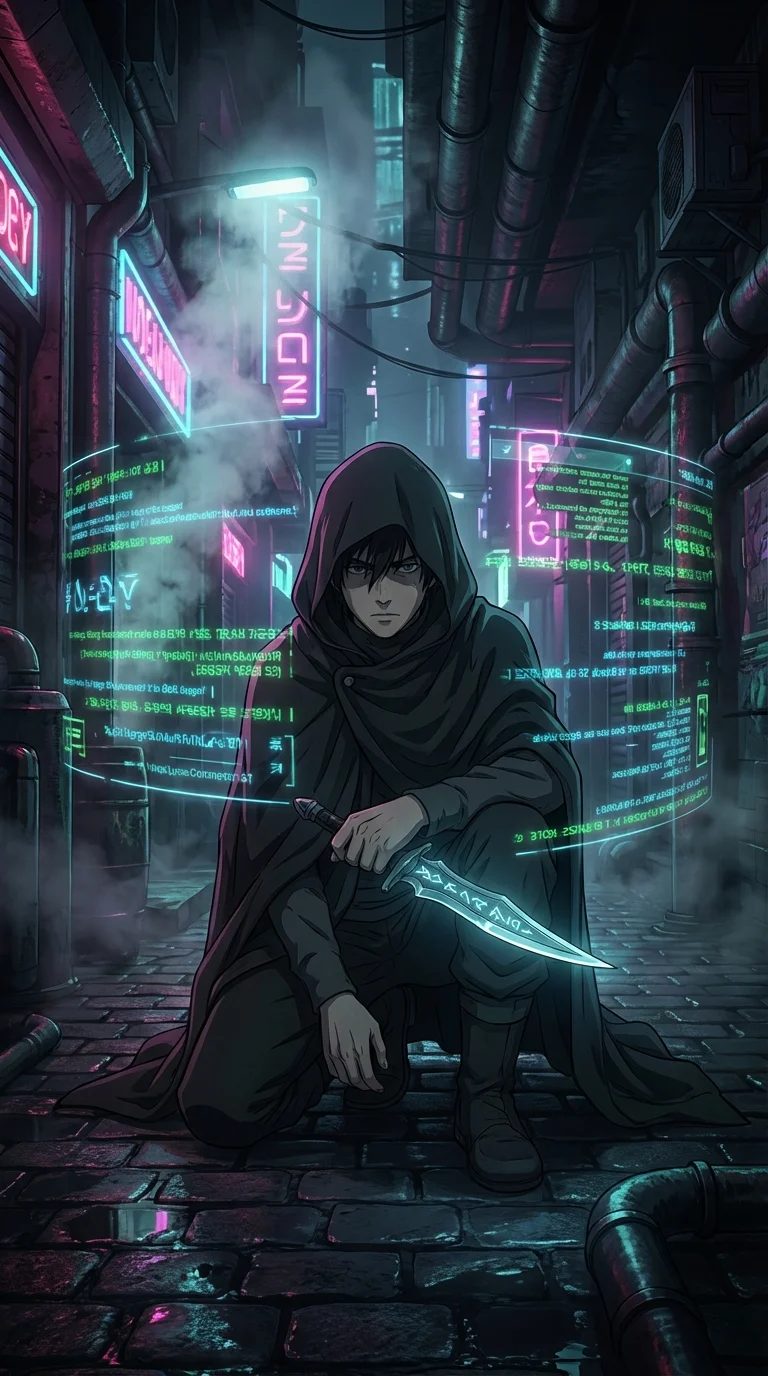

第一章 錆びた心臓の音

「おい、エリオ。また『幻聴』か?」

セレーネの声は、錆びついた鉄扉がきしむ音に似ていた。彼女が振るうバールが、湿ったコンクリートの壁を叩く。

俺は人差し指を唇に当て、暗闇を睨みつけた。

「静かに。……歌ってるんだ」

「歌?」

「壁の向こうだ。回路が生きてる。今まで聞いたことがないくらい、澄んだ高音だ」

俺はゴーグルの位置を直し、冷たい壁に耳を押し当てた。

地下都市『深淵(アビス)』。厚さ数キロの岩盤の下、人類が這いつくばって生きるこの世界で、俺のような『聴き耳』は重宝される。

死んだ機械と、生きている機械。そのわずかな電流の振動を聞き分ける才能だ。

だが、この音は違う。

いつもの、苦しそうなノイズじゃない。

まるで母親が子をあやすような、一定のリズム。

「ここを掘るぞ、セレーネ」

「正気か? ここは第七層の廃棄区画だぞ。崩落したら生き埋めだ」

「埋まってるのは俺たちじゃない。……宝だ」

俺はバックパックから携帯型のレーザーカッターを取り出した。貴重なエネルギーセルを惜しげもなく接続する。

青白い火花が散り、熱せられた金属の臭いが鼻腔を突いた。

「あーあ、知らねえぞ。班長にバレたら減給じゃ済まないからな」

セレーネは悪態をつきながらも、背中のライフルを構え、周囲の警戒を始めた。こういう時の彼女は頼りになる。

厚さ十センチの防護隔壁が、赤熱して溶け落ちる。

その瞬間、俺たちの顔を撫でたのは、地下特有の淀んだ空気ではなく、乾燥した冷気だった。

「……おい、なんだこれ」

セレーネが息を呑む。

ライトが照らし出したのは、どこまでも上に伸びる『階段』だった。

岩盤を削ったものではない。白く、継ぎ目のない未知の素材。

そして、その中央に鎮座していたのは、巨大な『扉』だ。

「文字が書いてあるな」

セレーネがライトを当てる。

古代語だ。俺たちには読めない。

だが、俺には聞こえた。扉の内部から響く、あの優しい歌声が。

――『Project: NOAH』――

俺の脳裏に、意味もわからぬ単語が直接響いた気がした。

「行こう。この上には、神様が住んでた時代の『空』があるかもしれない」

「空? あのお伽噺の?」

セレーネが鼻で笑う。

「天井がない世界なんて、想像しただけで吐き気がするね」

第二章 白亜の守護者

階段は一万段を超えただろうか。

足の感覚がなくなりかけた頃、景色が一変した。

錆とカビに覆われた茶色の世界は消え失せ、視界すべてが白一色になった。

「清潔すぎて、逆に気持ち悪いな」

セレーネがブーツの泥を気にして、床を強く踏むのを躊躇っている。

ここは『研究所』のようだった。

壁一面に埋め込まれた黒い鏡のような板。触れると、指先に微かな温かみを感じる。

「エリオ、あれを見ろ」

通路の突き当たりに、その『遺物』はいた。

人型ではない。滑らかな球体に、蜘蛛のような細い脚が生えた機械。

表面には傷一つなく、まるで作りたてのように艶やかだ。

「動いてないな。……いや」

俺の耳が痛みを訴えた。

高周波だ。凄まじい叫び声が聞こえる。

《警告。生体認証エラー。汚染物質を検知。排除行動を開始します》

機械的な音声が廊下に響くと同時に、球体の中央が赤く発光した。

「汚染物質だと!?」

セレーネが即座にライフルを放つ。

火花が散るが、球体は透明な膜のようなもので弾丸を弾いた。

「エネルギーシールドかよ! ロストテクノロジー様々だな!」

「セレーネ、撃つな! あれは『掃除機』だ!」

「はあ!?」

「音が言ってる! 『清掃モード』だって! 俺たちをゴミだと思ってるんだ!」

「喋ってる場合か! 殺されるぞ!」

赤い光が収束し、熱線が放たれる。

俺はセレーネの腕を掴み、横の部屋へと飛び込んだ。

髪の毛が焦げる臭い。

「くそっ、どうすんだよ!」

「考えろ……相手はただのプログラムだ。俺たちを『人間』だと認識させればいい」

「人間だろ、どう見ても!」

「いや、俺たちは汚れてる。地下の塵と油に塗れてるんだ。あいつの基準じゃ、俺たちは菌類か害虫なんだよ」

部屋の中を見渡す。

そこは更衣室のようだった。真空パックされた衣服が棚に並んでいる。

「……これだ」

俺はパックを破り、白い布切れを取り出した。

「着替えるぞ、セレーネ」

「ここでか!? 馬鹿じゃないの!」

「死にたくなきゃ脱げ! 表面の汚れを落として、古代人の服を着れば、認識コードが変わるはずだ!」

俺たちは必死で装備を剥ぎ取った。

油まみれのジャケットを脱ぎ捨て、除菌スプレーのようなものが噴出するシャワーブースをくぐる。

皮膚がヒリヒリするほどの洗浄。

震える手で、真っ白なつなぎに袖を通す。

扉の外で、機械の足音が止まった。

俺はおそるおそる、廊下へと顔を出す。

赤い光が俺をスキャンした。

《……認証完了。研究員ID、一時発行。業務にお戻りください》

光が青に変わり、殺意の塊だった機械は、何事もなかったかのように廊下のモップ掛けを再開した。

「……冗談だろ」

背後で着替え終えたセレーネが、へたり込む。

「古代人ってのは、潔癖症にも程があるね」

だが、俺の手は震えていた。

あいつは言った。『業務に戻れ』と。

この先に、まだ『業務』が残っているというのか?

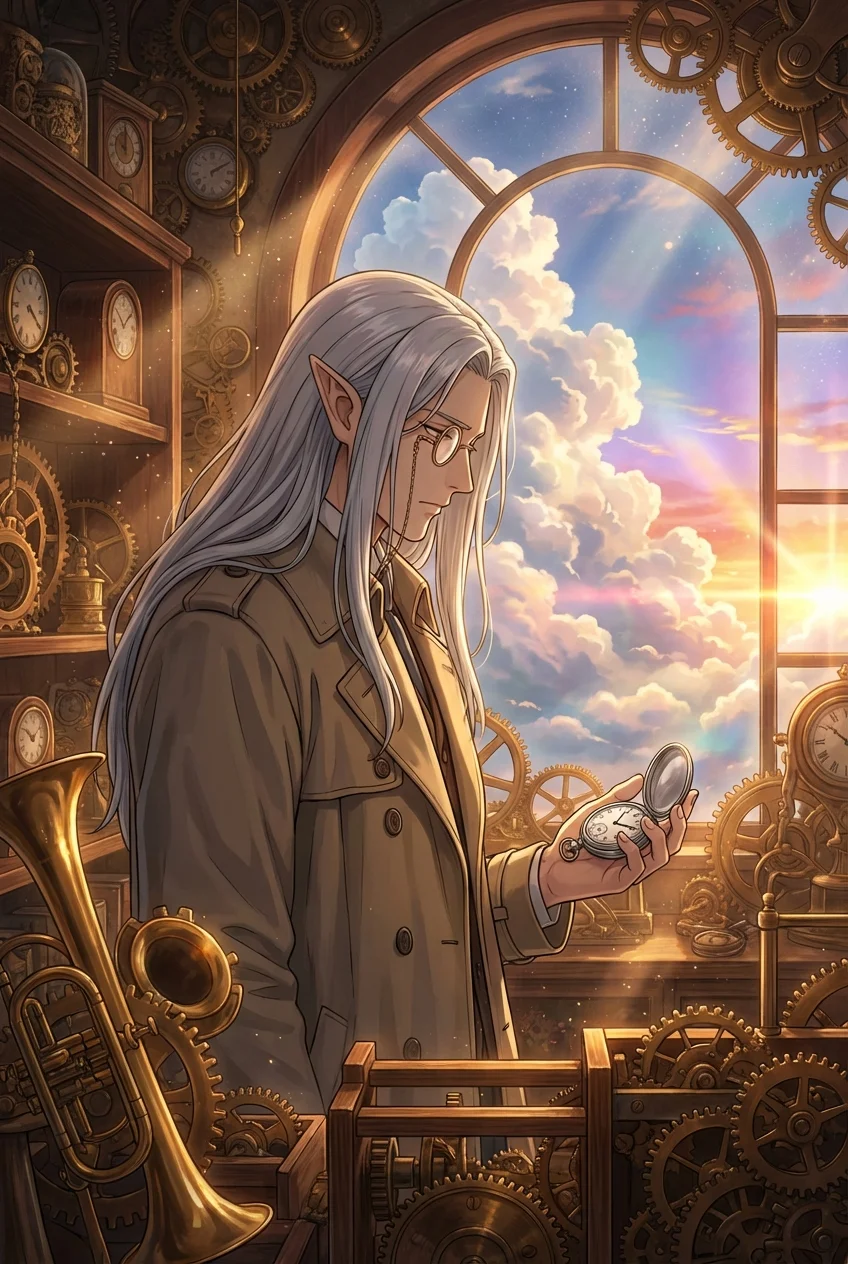

第三章 空を埋めたもの

最上層へのエレベーターは、音もなく滑るように上昇した。

重力が胃を押し下げる感覚。

表示パネルの数字が、地下深度ゼロに近づいていく。

「いよいよだな。伝説の『地上』だ」

俺の心臓は早鐘を打っていた。

古文書によれば、地上には『太陽』という無限のエネルギー源があり、青い天井がどこまでも広がっているという。

『チン』

間の抜けた音がして、扉が開く。

まばゆい光に、俺たちは目を覆った。

「……熱い」

それが最初の感想だった。

目が慣れるにつれ、俺たちの前に広がった光景。

それは、想像していた楽園ではなかった。

「なんだよ、これ」

セレーネの声が震えている。

確かに『空』はあった。頭上には青い色が広がっている。

だが、それは果てしない空間ではなかった。

巨大な、あまりにも巨大なドーム状のモニターが、空を映し出していたのだ。

そして足元に広がるのは、荒野ではない。

見渡す限りの、ガラスケース。

無数のカプセルが整然と並び、その中で『何か』が眠っている。

俺は近くのカプセルに駆け寄った。

「……人間?」

液体の中に浮かんでいたのは、古代の人々だった。

老若男女、誰もが穏やかな顔で眠っている。

「エリオ、ここを見て」

セレーネが指差したのは、中央にある祭壇のようなコンソールだ。

そこには、一枚の枯れた植物――『花』の化石が飾られていた。

コンソールに近づくと、ホログラムが立ち上がる。

白衣を着た男の映像だ。

『記録再生を開始します。西暦3058年、最終プロジェクト』

男の声は疲れていた。

『地上の環境汚染は、限界を超えた。我々は地下への避難を計画したが、収容人数には限りがある。選ばれたのは、遺伝子的に優秀な一部の人間だけだ』

俺とセレーネは顔を見合わせた。

地下の住人は、選ばれし者たちの末裔だと教わってきた。

『だが、我々は決断した。……我々自身を、データ化してこのサーバーに保存することを』

男の言葉に、俺は息を呑む。

『地下に残るのは、管理用のアンドロイドと、汚染に耐性を持つよう遺伝子改造された労働者階級(ワーカー)のみだ。彼らがいつか、地球環境を再生させた時、我々はこのコールドスリープから目覚める』

映像の男が、俺たちを見つめている気がした。

『ワーカーたちよ。もしこの映像を見ているなら、それは地上が再生した合図だろう。さあ、我々を起こしてくれ。そして、楽園を返還するのだ』

映像が消える。

静寂が戻った。

「……ふざけんな」

セレーネが、今まで聞いたこともない低い声で呟く。

「私たちは、人間じゃなかったって言うのか? こいつらが目覚めるまで、泥水をすすって生き延びるための、ただの道具?」

「……違う」

俺はコンソールに表示された環境データを見た。

外気汚染レベル:致命的。生存不可能

再生予測時間:計測不能

「どういうことだ、エリオ」

「見てみろ、外のカメラ映像を」

スイッチを切り替える。

頭上の美しい青空のモニターが、一部ノイズに変わった。

映し出されたのは、真っ暗な嵐の世界。

太陽の光すら届かない、死の星。

「再生なんて、してなかったんだ」

俺は悟った。

古代人たちは、自分たちが目覚める未来を夢見て眠りについた。

だが、地球は死んだままだった。

何千年、何万年経っても、癒えることはなかった。

彼らは、永遠に目覚めない夢を見ている。

そして俺たち地下の住人。

『汚染に耐性を持つよう改造された』と言われた、かつての道具たち。

俺は自分の手を見た。

機械の音が聞こえる耳。暗闇でも見える目。

「俺たちは……進化したんだ」

道具として作られた俺たちだけが、この過酷な星で生き残った。

そして、主人は美しい檻の中で、死んだ時間を生きている。

「セレーネ、このスイッチ」

俺の手が、赤いボタンにかかる。

『全システム・シャットダウン』

「これを押せば、こいつらの生命維持装置は止まる」

「……殺すのか?」

「いいや。葬式を出してやるんだ」

俺は祭壇の『花』の化石を手に取った。

それはボロボロと崩れ去った。

「彼らの時代は終わった。これだけの電力があれば、地下都市のエネルギー問題は数百年は解決する。俺たちの世界を、明るくできる」

セレーネが、ふっと笑った。

「ああ、そうだね。楽園は、空の上じゃなくて、私たちの足元にある」

俺はボタンを押した。

頭上の偽物の青空が、ゆっくりと消えていく。

カプセルの光が一つ、また一つと落ちていく。

後に残ったのは、静寂と、薄暗い現実。

だが、不思議と怖くはなかった。

俺の耳にはもう、悲しい子守唄は聞こえない。

聞こえるのは、隣にいるセレーネの心臓の音。

そして、遥か地下でたくましく生きる、俺たちの仲間の息遣いだけだった。

「帰ろう、セレーネ」

「ああ。班長に土産話がいっぱいできたよ」

俺たちは背を向け、暗闇の階段を降り始めた。

本当の自分たちの世界へ帰るために。