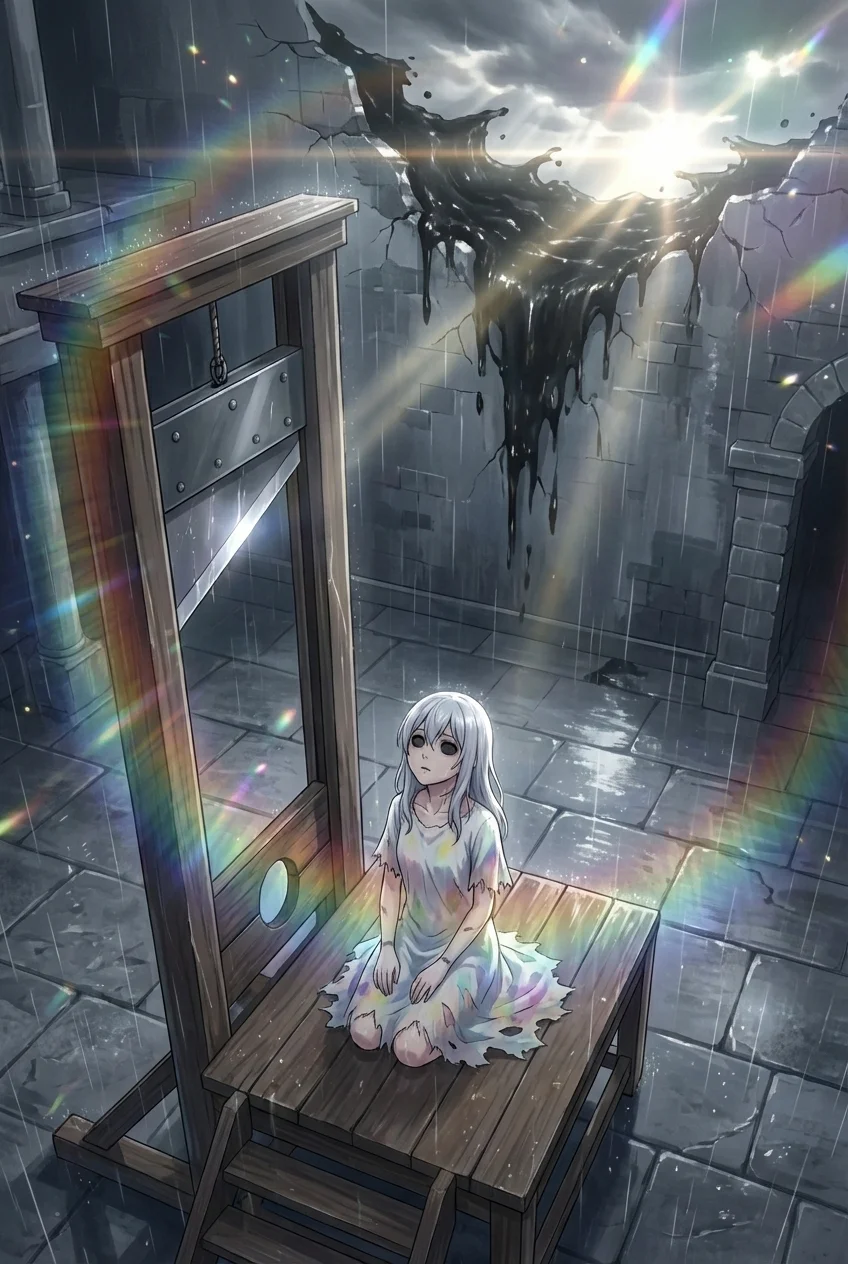

第1章: 凍てつく断罪

肌を削ぎ落とす刃のごとき暴風雪。

視界を白く塗りつぶす猛威の中、少女の痩躯が揺れていた。色素の抜け落ちた灰色の髪は凍りつき、重く垂れ下がる。その隙間から覗く頬は陶器のように白く、血の気など微塵もない。

身に纏うは、擦り切れて原色を失った麻の修道服。

継ぎ接ぎだらけの袖口からは包帯の端がささくれのように飛び出し、寒風に煽られて頼りなく震えている。

「聞こえたか、ノア。お前はもう用済みだと言ったんだ」

轟音を切り裂く声。

ノアはゆっくりと顔を上げた。

目前に広がるのは、白銀の世界ですら霞むほどの輝き。最高純度のミスリル鎧、燃え立つような黄金の髪、そして氷河よりも冷酷な光を宿した碧眼。

勇者レオニード。その彫像のような美貌が、汚物を見るかのように歪んでいる。

「治癒魔法の一つもろくに使えず、ただ後ろで突っ立っているだけの寄生虫。それがお前だ」

レオニードの足元には、豪奢な毛皮のブーツ。

対してノアの足元、底の抜けた革靴からは、凍傷に侵された紫色の足指が覗く。

「……申し訳、ありません。ですが、私はまだ……」

「言い訳など聞きたくもない!」

振るわれた腕。その衝撃だけで、ノアの軽い身体は吹き飛ばされ、雪だまりへと沈んだ。

肺の中の空気が強制的に絞り出される。

「ポーション代の無駄だ。この極寒の地で野垂れ死ぬのが、役立たずにはお似合いだろうよ」

踵を返すレオニード。付き従う魔導師や剣士たちもまた、嘲笑を浮かべて背を向けた。

雪を掴み、起き上がろうとする指先には、もう力が入らない。

違う。

彼らは何も知らないのだ。

ノアは一度として、彼らに「治癒魔法」を行使したことなどなかった。

彼女が持っていたのは『ダメージ転送』。

彼らが受けるはずだった骨折、裂傷、内臓破裂、毒。そのすべての苦痛と物理的な損傷を、ノアは自身の肉体にリアルタイムで引き受け続けてきたに過ぎない。

修道服の下、包帯に隠された皮膚に、正常な箇所など指の腹ほども残ってはいない。

焼け爛れ、切り刻まれ、再生と破壊を繰り返したケロイドの地図。

それが全身に刻まれている。

(……ああ、そうか)

遠ざかる黄金の背中。

それを見つめるノアの中で、何かが静かに、けれど決定的に切れた。

それは、彼らと自分を繋いでいた、見えない『パス』。

「……さようなら、レオニード様」

風にかき消された呟き。

意識的に『転送』の接続を解除した、その刹那である。

「が、あっ……!?」

数メートル先を歩いていたレオニードが、突如として奇妙な踊りを踊るように跳ね上がった。

雪面へ、顔面から突っ込む。

「ぎ、ぎゃああああああああっ!!」

喉が裂けるほどの絶叫。

異変はレオニードだけに留まらない。隣を歩いていた魔導師が腕を抱えてのたうち回り、剣士が膝から崩れ落ちて嘔吐する。

過去三年分。

彼らがモンスターから受け、罠にかかり、あるいは訓練で負ったはずの――ノアが肩代わりしていたために「無傷」だと勘違いしていた――蓄積された激痛。

それが一気に、本来の持ち主へと還流したのだ。

「痛いッ! 熱いッ! 腕が、俺の腕がぁぁぁ!!」

「目が焼ける! 誰か、誰かぁッ!!」

勇者たちの阿鼻叫喚。

吹雪の音すら凌駕して響き渡る地獄の合唱。

内臓が雑巾のように絞り上げられ、古傷が幻となって神経を焼き切る。雪の上を芋虫のように這いずり回り、自らの喉を掻きむしるかつての英雄たち。

ノアはもう、振り返らなかった。

彼らの絶叫を背中の傷で聞きながら、感覚の消え失せた足を引きずり、白い闇の奥へと消えていく。

第2章: 氷の揺り籠

意識の浮上は、匂いから始まった。

鼻孔をくすぐる、薪が燃える香ばしさ。煮込まれた野菜の甘い香り。

重い瞼を持ち上げる。

視界に映ったのは、荒々しい岩肌がむき出しになった天井と、暖炉で爆ぜるオレンジ色の炎だった。

「……目覚めたか」

地を這うような低い声。

心臓が跳ねる。

暖炉のそば、革張りの椅子に沈む巨大な影。

軍服を思わせる黒いロングコートに、漆黒の髪。そして何より異様なのは、その瞳だ。

人間のものではない。爬虫類のように縦に割れた金色の瞳孔が、じっとノアを射抜いている。

「人食い辺境伯」ゼクス・ドラグノフ。

本能的に身を縮めようとしたが、身体が動かない。温かく、清潔な、分厚い羽毛布団に包まれていたからだ。

「動くな。身体中が腐り落ちる寸前だったぞ」

ゼクスが立ち上がり、ベッドサイドへ。

その手には湯気を立てる木製の椀。

黒革の手袋をしたまま、スプーンでスープを掬う。

「口を開けろ」

命令口調。だが、暴力の気配はない。

恐る恐る開いた唇へ、とろりと煮込まれたポタージュが滑り込む。

岩塩の塩気、ミルクのコク。

喉を通った瞬間、熱が胃の腑に落ち、指先まで痺れるような感覚が走った。

「……あ」

目頭が熱い。視界が滲む。

味など、忘れていた。

常に全身を襲う激痛と吐き気で、食事とはただ砂を噛む作業でしかなかったのだから。

「お前の身体を見た」

ゼクスの言葉に、息が止まる。

汚い。気味が悪い。そう罵られる準備をして、シーツを握りしめた。

「……よく生きていたな。あんな地獄を背負って」

しかし、降ってきたのは侮蔑ではなかった。

金色の瞳は、ただ静かに、ノアの魂の在り処を探るように揺れている。

手袋を外し、その無骨な指先で、ノアの頬に貼られた真新しいガーゼに触れた。

「俺の領地では、無意味な痛みなど必要ない。……眠れ。次は、お前自身の身体のために」

驚くほど大きく、そして温かい手。

一筋の涙が伝い落ち、枕を濡らした。

◇◇◇

一方その頃、雪山の麓にある宿場町。

そこは地獄と化していた。

「ぎぃぃぃ……ッ! 薬だ、ポーションを持ってこいッ!!」

ベッドの上で海老反りになり、シーツを引き裂くレオニード。

最高級のハイポーションを全身に浴びるように掛けても、痛みは一ミリも引かない。

当然だ。肉体的な外傷はないのだから。

ノアが去ったことで、彼らの脳と神経は、過去数年分の「痛覚の記憶」に蹂躙され続けている。

骨が砕ける音、肉が焼ける臭い、毒が血管を侵す感覚。

それらが幻痛となって、四六時中、彼らの精神を削り取るのだ。

「なんでだ……なんで治らない……ッ!」

鏡に映った自分を見て、悲鳴を上げる。

かつての輝くような美貌は見る影もない。眼窩は落ち窪み、眼球は血走り、脂汗と涙と鼻水で顔面はぐしゃぐしゃに濡れている。

その醜悪な姿は、かつて彼が見下した「薄汚い」ノアよりも遥かに浅ましく見えた。

「ノア……あいつだ……あいつがいなくなってから……」

脳裏に過る、雪の中で消えた灰色の背中。

便利だった道具。サンドバッグ。

あれが必要だ。あれがあれば、この痛みは消える。

「探せ……!! 這ってでも、あの女を連れ戻せぇぇぇッ!!」

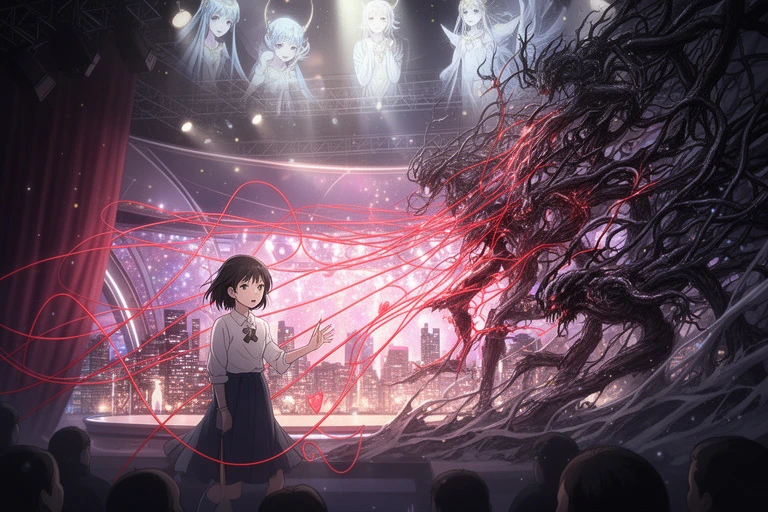

第3章: 崩壊の足音

安息の日々は、残酷なほど短かった。

ノアがゼクスの屋敷で過ごして一週間。彼女の身体は、急激な崩壊を始めていた。

「ガハッ、ご、ほ……ッ!!」

洗面台に吐き出した血は、赤ではない。

どす黒く、腐敗臭を放つ泥のような液体。

胸元をはだければ、心臓を中心に、黒い血管が蜘蛛の巣のように皮膚を侵食しているのが鏡に映る。

『ダメージ転送』の代償。

他人の呪いを引き受けすぎた器は、今や内側から溶け始めているのだ。

「……ノア」

背後でドアが開く音。

ゼクスが立っていた。

洗面台の惨状と、ノアの胸の黒い痣を見て、息を飲む。

「隠すつもりだったのか」

「……ご迷惑を、かけたくなくて」

「馬鹿者がッ!」

怒声と共に壁が叩かれる。ドン、と重い音が室内に響いた。

悔しげに顔を歪め、ノアの肩を掴むゼクス。

「医術師に見せた。……心臓が、もう持たんそうだ。お前が肩代わりしてきた呪いが、お前の命そのものを食いつくそうとしている」

「……はい。わかって、いました」

微笑むノア。不思議と恐怖はない。

温かいスープを飲み、ふかふかのベッドで眠る。痛みのない時間を過ごせたこと、それだけで十分だった。

その時である。

屋敷の外から、騒がしい音が響いてきた。

怒声、悲鳴、そして扉を叩く乱暴な音。

「開けろ! そこにいるのはわかっているんだ!!」

耳障りな、しかし聞き覚えのある声。

ゼクスの顔色が、爬虫類の冷徹さへと一変する。

窓の外を見下ろせば、そこには亡者の群れがいた。

泥と雪にまみれ、かつての栄光あるミスリルの鎧は凹み、髪は垢じみてフェルトのように固まっている。

四つん這いで這いずり、涎を垂らしながら屋敷の門にしがみつく男たち。

「ノアを出せ……! 俺の、俺たちのノアを返せぇぇぇ!!」

レオニード。

その姿に、高貴な勇者の面影など欠片もない。痛みから逃れたい一心で理性を手放した、ただの薬物中毒者のような眼をしている。

「痛いんだ、痛いんだよぉ……! なぁ、ノア! 聞こえてるんだろ!? 戻ってきてくれ! 痛いのを何とかしてくれよぉ!!」

かつて自分をゴミのように捨てた男が、今は自分が捨てたゴミ以下のプライドで、なりふり構わず懇願している。

ノアの胸の奥で、心臓が早鐘を打った。

恐怖ではない。

どす黒い怒りと、底知れぬ哀れみが、壊れかけた心臓を激しく揺さぶる。

「ゼクス様」

震える足に力を込め、立ち上がる。

「会わせてください。……これで、終わりにします」

第4章: 絶縁の優越

応接間の扉が開くと、腐臭のような空気が流れ込んだ。

絨毯の上に折り重なるように倒れ伏すレオニードたち。その目は焦点が合わず、口元からは泡を吹いている。

「あ……ああ……ノア……!」

ノアの姿を認めるや否や、レオニードは芋虫のように床を這い、彼女の靴先に縋り付いた。

かつて彼女を踏みつけた、その手で。

「待っていたぞ……さあ、早くしろ! この痛みを、全部お前に移してやる! それがお前の仕事だろう!?」

「……謝罪は、ないのですか?」

冷ややかな問い。

レオニードは苛立ちを露わにして叫ぶ。

「はあ!? 何を言ってるんだ! 俺たちは勇者パーティだぞ! 世界を救う俺たちが痛い思いをしてるんだ、お前ごときが身代わりになるのは光栄だろうがッ!!」

変わらない。

骨の髄まで、彼らは自分を「人間」として見ていない。

ただの便利な「ゴミ箱」としてしか認識していないのだ。

ノアは深く息を吸い込んだ。

肺が痛み、心臓が軋む。だが、声は驚くほどはっきりと出た。

「お断りします」

「……は?」

「その痛みは、貴方たちが冒険の果てに手に入れた勲章でしょう? 私が奪う権利はありません」

レオニードの手を振り払う。

その瞬間、彼女の身体から薄ぼんやりとした光が立ち上った。

今まで無意識に残していた、彼らとのわずかな『パス』の残滓。

それを、彼女自身の意思で、完全に、永遠に、断ち切ったのだ。

パキン。

硬質な音が、その場の全員の脳内に響く。

「あ、あ、ああ……?」

目を見開くレオニード。

ノアという逃げ場所を完全に失った「痛み」が、行き場をなくして彼の魂に逆流する。

今までとは桁が違う。

「痛み」そのものが実体を持って、彼らの神経を食い破り、脳漿を沸騰させる。

「ぎ、ぎぃ、ひぎぃぃぃぃぃぃぃぃッッ!!!」

「やめろぉぉぉ! 死ぬ! 痛い! ごめんなさい! ごめんなさいノア様ぁぁぁ!!」

自分の指をへし折る魔導師。白目を剥いて泡を吹く剣士。

レオニードは床に額を打ち付け、血まみれになりながら絶叫した。

土下座などという生易しいものではない。痛みから逃れるために、床板を爪で剥がそうとのたうち回る醜態。

ノアは、その地獄絵図を、ただ静かに見下ろしていた。

憐れみすら浮かばない。

そこにあるのは、圧倒的な絶縁と、決別による解放感だけ。

「二度と、私の前に現れないで」

背を向けたその時。

ドクン、とノアの心臓が大きく跳ねた。

視界が急速に暗転する。

限界だった。

彼らとのパスを断ち切るために使った最後の魔力が、彼女の命の灯火を吹き消したのだ。

「ノアッ!!」

ゼクスの叫び声が遠く聞こえる。

身体が崩れ落ちる浮遊感の中、ノアの意識はプツリと途絶えた。

第5章: 傷痕と共に生きる

暗闇。

寒く、冷たく、そして静かな場所。

(ああ、これでいい)

誰の痛みも感じない。誰にも傷つけられない。

永遠の眠りを受け入れようとした時、闇を切り裂いて熱い奔流が流れ込んできた。

「逝かさん……ッ! 俺の命を吸え、ノアッ!!」

唇に、熱い感触。

誰かが自分の口から、直接生命力を注ぎ込んでいる。

焼けるような熱さと、凍えるような冷たさが混ざり合い、止まっていた心臓を無理やり鷲掴みにして動かすような衝撃。

「カハッ……!」

大きく息を吸い込み、ノアは現世へと引き戻された。

◇◇◇

窓の外では、雪解け水が軒先から滴り落ちていた。

長い冬が終わり、北の地にも遅い春が訪れようとしている。

「……目覚めたか」

ベッドの横には、やつれた顔のゼクス。

彼の黒髪の一部が、白く色が抜けている。それは、禁術を行使し、自らの寿命をノアに分け与えた代償。

「ゼクス様、貴方の髪……」

「気にするな。少し渋みが増しただろう?」

悪戯っぽく笑い、ノアの手を取る。

その手には、まだ無数の傷痕が残っていた。

転送された傷は消えない。

ノアの身体は、依然として継ぎ接ぎだらけのままだ。

だが、もう痛みはない。

「鏡を見てみろ」

促され、恐る恐る手鏡を覗き込む。

そこには、健康的な血色を取り戻した少女がいた。

首筋や頬に残る傷痕は、陽光を受けて白く光っている。

それは醜い烙印ではない。過酷な運命を生き延びた証、戦い抜いた勲章。

「俺は、その傷ごと愛そう。……お前が生きている、その証を」

傷痕に落とされる口づけ。

ノアの瞳から、透明な雫がこぼれ落ちた。それはかつて流した悲嘆の涙とは違う、温かい幸福の雫。

勇者レオニードたちの消息を知る者はいない。

一説には、激痛で廃人となり路地裏で野垂れ死んだとも、精神崩壊を起こして隔離されたとも言われている。

だが、今のノアにはもう関係のないことだ。

窓を開け放つ。

冷たくも心地よい春風が、彼女の灰色の髪を揺らした。

隣には、愛する人。

自分だけの鼓動、自分だけの感覚、自分だけの人生。

「……良い天気ですね、ゼクス様」

振り返ったノアの笑顔は、雪解けの庭に咲いた最初の一輪の花のように、何よりも美しく咲き誇っていた。